Manuscrits de l'Institut

Les Manuscrits de l'Institut constituent une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci. Ils tirent leur nom de leur propriétaire actuel, l'Institut de France, où Napoléon Bonaparte les verse en . Ils se présentent sous la forme de 12 carnets numérotés de A à M (avec omission du K).

| Manuscrits de l'Institut | |

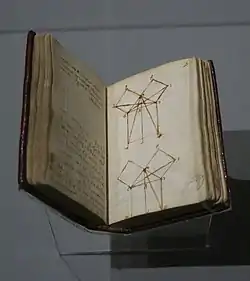

Démonstration euclidienne du théorème de Pythagore. 1503-1507. Paris, Institut de France, Manuscrit K, folio 14v-15r. | |

| Bibliothèque | Institut de France |

|---|---|

| Support | carnets |

| Datation | de 1497 à 1515 |

| Langue | italien de la Renaissance et lombard |

Ces manuscrits donnent un aperçu de l'esprit de ce penseur, artiste et scientifique de la Renaissance notamment dans les domaines de l'optique, l'hydrologie et les machines hydrauliques, l'architecture, la géométrie, la physique, l'astronomie, la géologie, le vol des oiseaux ou la botanique.

Histoire

En , apprenant le désintérêt de la famille de Francesco Melzi pour les documents de Léonard de Vinci, dont avait hérité son élève, Pompeo Leoni, un sculpteur italien au service de Philippe II d’Espagne, s'en porte acquéreur et les transfère en à Madrid où il travaille. À sa mort en octobre , son fils Miguel Angel en hérite. En , une partie des carnets sont achetés par Galeazzo Arconati qui en fait don en à la Bibliothèque Ambrosienne de Milan[1] - [2]. Ces carnets sont saisis en par Napoléon Bonaparte et sont transférés à l'Institut de France : or, à la suite de la chute de l'Empire en , tous les biens saisis par le régime en terres étrangères sont restitués mais les petits carnets de l'Institut, ni réclamés ni repérés, sont oubliés par les vainqueurs. Seul le carnet qui avait été entreposé dans la Bibliothèque Nationale — qui deviendra le Codex Atlanticus — retourne à Milan[3].

Description et contenu

Les Manuscrits de l'Institut forment un ensemble de 12 carnets de format réduit et numérotés A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L et M[3].

Fait notable — et contrairement à de nombreux autres codex du maître —, ils gardent « la structure et la composition que leur avait données Léonard »[3].

Considérés dans l'ordre chronologique, ils se composent ainsi[4] :

- Manuscrit B écrit vers -. Il traite surtout de l'ingénierie et l'architecture militaires[3] ;

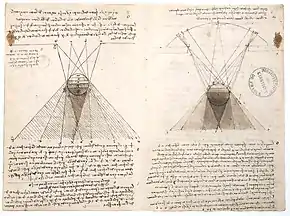

- Manuscrit C ouvert en . Il s'intéresse surtout à l'optique[5] et aux rapports entre l'ombre et la lumière[3] ;

- Manuscrit D achevé vers [3], il se penche sur l'optique[5] ;

- Manuscrit A écrit vers -, il traite surtout du mouvement[3] ;

- Manuscrit H écrit vers -, il se penche surtout sur le thème de l'eau[3] ;

- Manuscrit I écrit vers -, il aborde des sujets divers[3] ;

- Manuscrit L écrit entre et , il parle de divers projets militaires[3] ;

- Manuscrit M écrit vers -, il concerne la géométrie et la physique[6] ;

- Manuscrit K écrit vers -, il concerne la géométrie[3] ;

- Manuscrit F ouvert le à Milan, il se penche sur des sujets divers dont l'astronomie, l'optique, la géologie, le vol des oiseaux[7] mais surtout l'hydraulique[3] ;

- Manuscrit G écrit vers - puis en , il traite surtout de botanique[3] ;

- Manuscrit E écrit vers la fin de sa vie, Léonard y travaille surtout sur le vol des oiseaux et sur son projet de machine volante[3].

Notes et références

- Temperini 2003, p. 78.

- UNESCO.

- Temperini 2003, p. 79.

- Bibliothèque de l'Institut de France.

- Vezzosi et Liffran 2010, p. 107.

- Temperini 2003, p. 80.

- Vezzosi et Liffran 2010, p. 106.

Annexes

Bibliographie

- Renaud Temperini, L'ABCdaire de Léonard de Vinci, Arles, Flammarion, coll. « ABCdaire série art », , 120 p., 22 × 12,2 cm (ISBN 978-2-08-010680-3).

- Alessandro Vezzosi (trad. de l'italien par Françoise Liffran), Léonard de Vinci : Art et science de l'univers, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Peinture » (no 293), (1re éd. 1996), 160 p., 18 cm (ISBN 978-2-0703-4880-0).

.

.

Liens externes

- Bibliothèque de l'Institut de France, « Les carnets de Léonard de Vinci », sur bibliotheque-institutdefrance.fr, Bibliothèque de l'Institut de France (consulté le ).

- Paolo Galluzzi, « Les fabuleuses tribulations des manuscrits de Léonard », sur fr.unesco.org, (consulté le ).