Lycée Henri-Brisson

Le lycée Henri-Brisson (anciennement ENP de Vierzon) est un lycée situé en France à Vierzon dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.

| Académie | d’Orléans-Tours |

|---|---|

| Proviseur | Jérôme Allouis |

| Population scolaire | 700 |

|---|---|

| Formation | Lycée polyvalent. Filières générales, technologiques et professionnelles |

| Ville | Vierzon |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | http://lyc-hbrisson-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr |

| Coordonnées | 47° 13′ 44″ nord, 2° 03′ 41″ est |

|---|

C’est historiquement la première école nationale professionnelle (ENP), créée par décret le 9 juillet 1881. Elle porte le nom du député du Cher, Henri Brisson, qui a appuyé sa création.

Histoire

De la création à 1918

Le 9 juillet 1881, le maire Charles Hurvoy, aidé par le député Henri Brisson (1835-1912) décide la construction d'une école nationale professionnelle, qui deviendra plus tard le lycée Henri-Brisson. Ce choix est dû à la situation géographique centrale de Vierzon et à son nœud ferroviaire[1].

Le lieu choisi est situé 25, avenue Henri-Brisson et délimité par les rues Charles-Hurvoy, Casimir-Lecomte et le boulevard de la Liberté.

La première pierre est posée le 3 mai 1883 par Jules Ferry, Henri Brisson, Charles Hérisson, ministre du Commerce, et le maire Charles Hurvoy ; la construction s’achève en 1886. L’école ouvre le 1er octobre 1887. À partir de 1901, des concours sont mis en place pour l’entrée en première année. En 1911, l'ENP devient l'ENP Henri-Brisson. Le concours de 1911 montre que le lycée connaît rapidement le succès et acquiert une solide réputation car 520 garçons postulent au concours afin d’obtenir l’une des 100 places proposées par le lycée. Les sélections sont très sévères même au long de la formation : si un élève n’a pas la moyenne, il est obligé de partir. Les élèves étaient répartis en section normale (métiers de l'industrie) et section spéciale (préparation du concours). La durée normale de la formation était de quatre ans.

Le recrutement était effectué uniquement par concours, l’âge nécessaire pour avoir le droit de concourir se situait entre 12 et 15 ans et le niveau de recrutement était celui des cours supérieurs et complémentaires d’école primaire. Le concours ne comportait que des épreuves écrites, qui comprenaient :

- une dictée de quinze lignes environ suivie de quelques questions de grammaire ;

- une composition française sur un sujet simple ;

- une page d’écriture (ronde, bâtarde, grosse, moyenne et fine cursive) ;

- une composition d’arithmétique dans la limite du programme du cours supérieur des écoles primaires élémentaires ;

- des questions sur l’histoire de France depuis 1610 jusqu’à 1914 et sur la géographie de la France et de ses colonies[2].

Pendant la Première Guerre mondiale, l’école est transformée en hôpital à cause de nombreux blessés, le service de santé militaire doit improviser. Pour cela de nombreux locaux scolaires sont réquisitionnés. L'école est l'hôpital le plus important du Cher, affecté aux blessés graves ; il fonctionne jusqu’à l’armistice de 1918[3].

De 1918 à nos jours

En septembre 1939, l’ENP Henri-Brisson accueille environ 250 lycéens venant de l'ENP Diderot de Paris pour des raisons de sécurité (absence d'abris en cas de bombardement). L’ENP de Vierzon en recevra d'autres par la suite.

Dès le 21 juin 1940, les Allemands réquisitionnent une partie de l’école pour y installer leur hôpital militaire, le « Lazaret XIV B », et y imposent des conditions de vie difficiles : eau froide pour se doucher, peu de nourriture, couvre-feu, interdiction de rassemblement, etc.

Pour se divertir entre les cours, les élèves jouent au football, au rugby et à la pelote basque. Le Diplôme d'élève breveté (DEB) de 1944 sera remis sans examen, à partir des notes de l’année.

Le décret no 59 du 6 janvier 1959, présenté dans le cadre de la réforme de l’enseignement du ministre Jean Berthoin transforme l'École nationale professionnelle en lycée technique d'État, avec un proviseur à sa tête et des modifications importantes de structure : de nouveaux diplômes sont créés en remplacement des diplômes ENP : Baccalauréat technique, brevets de techniciens, brevets de techniciens supérieurs.

À la rentrée 2003-2004, le lycée change une nouvelle fois d'appellation pour devenir « Lycée technique régional Henri-Brisson »[4].

En 2006, le lycée est labellisé « Lycée des Métiers de l'Industrie et des sciences appliquées »[5].

L’École nationale professionnelle

Les élèves admis au concours étaient internes. Leurs horaires étaient très contraignants :

- lever à 5 h 30 le premier trimestre, puis 5 h les autres ;

- après la toilette, étude jusqu’à 7 h 30 ;

- de 7 h 30 à 8 h, petit déjeuner et mise du lit « au carré » ;

- à 8 h, entrée dans les ateliers (jusqu’à 9 h 30 en 1re année, 10 h en 2nde, et midi en 3e et 4e année) ;

- à la sortie des ateliers, cours jusqu’à 18 h avec une pause de 12 h à 13 h 30 pour le déjeuner et la récréation ;

- étude de 18 h à 20 h ;

- dîner et coucher à 21 h.

Le dimanche, les horaires étaient modifiés : le lever était à 6 h et la matinée était entièrement consacrée à la lecture, aux leçons particulières de musique et aux heures de retenue. L’après-midi, il y avait une promenade de 14 h 30 à 17 h. Les conditions de vie de l’internat étaient rudimentaires, spartiates. L’eau chaude n’apparaîtra à l’internat lentement à partir de 1970. Les douches ont lieu le samedi soir et sont obligatoires. Les toilettes sont « à la turque » avec un clapet de fermeture commandé par une pédale. Les agents les nettoient chaque matin en y versant un seau d’eau suivi d’un coup de balai. Les surveillants ne sont pas mieux lotis car ils n’ont pas d’eau courante : un agent leur apporte un broc d’eau chaude et vide le contenu du vase de nuit dans le WC[6].

Le bizutage est la mise en condition de ceux qui intègrent la 1re année de l’ENP et que l’on appelle les « conscrits », en 2e année les élèves sont appelés les « paillasses », en 3e année les « anciens » et en 4e année les « vétérans ».

Les traditions et le folklore

L’École nationale professionnelle (ENP) entretient la tradition des Arts et Métiers qui consiste en différentes étapes à la fin de l’année scolaire :

- Le Père Cent

- Le Faire-Part :

Bordé de noir et utilisant force contrepèteries drôles et toujours différentes d’une année sur l’autre, il annonçait le décès du Père Cent entouré de sa famille, de ses amis et membres de la promotion. Comme sur tout faire-part officiel, on y annonçait bien sûr la date et l’heure des funérailles et autres manifestations. Ce faire-part était adressé aux professeurs, parents, amis commerçants de la ville, et autre anciens élèves. Les destinataires versaient une obole parfois importante qui alimentait la caisse de la promotion. C’est à partir de 1970 qu’il disparut par manque d’intérêt des gens sollicités, les sommes récoltées n’assurant plus les frais d’impression.

- Le défilé du Père Cent :

Sorti hors des murs de l’établissement, pour les élèves de fin d’études, un cortège envahit les rues : le défilé du Père Cent, depuis les années 1920, représente la quille, cent jours avant de partir vers la grande aventure de la vie professionnelle. Les élèves en uniforme de l'école,défilent dans la ville, portant sur leurs épaules le cercueil du Père Cent, qui sera ensuite brûlé dans la cour du lycée. Les fondeurs sont en cotte bleue, les modeleurs avec leur hélice en bois sur l’épaule, les céramistes en blouses blanches.

- Le Bal du Père Cent :

Le Grand Bal du Père Cent se déroule dans la salle des fêtes de l’ENP et d'autres salles de cours situées à proximité. Le Bal fut souvent animé par des orchestres réputés comme Claude Bolling, Marc Taylor, Serge Murat et ses 17 musiciens (en 1986) et bien d’autres encore. Le Bal sera ensuite suivi du défilé et de l’incinération du Père Cent.

- La D.K.L

La D.K.L signifie "départ" et "l'évasion", c'est un terme argotique du langage des étudiants et des militaires. Lors de la D.K.L, il y a tout d'abord le "Dékalomètre". Le major de promotion inscrit, chaque matin, dans un coin du tableau, une inscription chiffrée correspondant au nombre de jours restants avant le départ en vacances. Il y a deux versions de la D.K.L :

- La Petite D.K.L. : la Petite D.K.L est une chanson de présentation du groupe de joie du départ de Vierzon lors des vacances. Elle est chantée sur l’air des Allobroges, disant adieu à Vierzon.

- La Grande D.K.L. : la Grande D.K.L est aussi une chanson, mais chantée sur l’air de Saint Cyr et n’était chantée que lors du Père Cent. La Grande D.K.L exprimait le départ dans la vie active, laissant derrière elle la vie passée à l’école[7].

Le sport au temps de l’ENP

L’ENP proposait de nombreux sports aux élèves, notamment la gymnastique, l’escrime, le tir au fusil, le bâton et le rugby. La gymnastique se déroulait au stade Brouhot[8]. La section bâton est une tradition qui vient des Compagnons du tour de France[9]. Le bâton servait pour se défendre et pour faire du sport. Le rugby était le sport principal au dix-neuvième siècle au lycée Henri-Brisson. Le club de rugby du Vierz’Arts a connu d'innombrables succès[10].

Les Vierz’Arts avaient un hymne dédié aux sports et à l’établissement[11] :

Que notre équipe est belle

Et quels vaillants gaillards

Composent le Vierz’Art

Chaque lutte nouvelle

Par sa chaleur

Fait admirer notre valeur

La victoire à tire d'aile

Plane sur nous

Et nous dit « Tenez jusqu’au bout » !

Ah que l’équipe est belle

Avec quel cœur

Elle veut défendre ses couleurs

Aujourd'hui c’est le cœur ardent

Que l’on fait de la gymnastique

Le sport se place au premier rang

Avant les maths et la physique.

L’athétisme (sic) et la natation,

Le basket, ne sont que des jeux

Mais ce que nous portons aux cieux

C’est notre idole : le ballon.

Les filles dans l’établissement

Les filles sont admises en maternelle à l'ENP, jusqu'en 1902.

À partir de 1968, l'établissement devient mixte, on trouve des filles dans les sections professionnelles : céramique, ajustage, économie générale, électricité, fonderie et dans les classes d'enseignement général préparant au baccalauréat, pour accéder à l'enseignement supérieur.

En 2014, il y a 16 % de filles : 84 filles sur 535 élèves. En revanche, on trouve des classes composées presque uniquement de filles, comme en TBMA (Terminale Brevet des Métiers d'Arts), où il y a huit filles et un garçon.

La première École nationale professionnelle de filles s'est ouverte à Bourges le 14 octobre 1929[12], sur le modèle de l'ENP de Vierzon.

Le lycée Henri-Brisson en 2018

Les formations actuelles

Le lycée Henri-Brisson propose différentes formations : CAP, BTS, professionnelle, générale[13].

Formation CAP

CAP Décoration Céramique : d’une durée de deux ans, la formation comprend :

- au lycée : disciplines scolaires projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (exemple : création de djembés) et formation professionnelle pratique en atelier ;

- en entreprise : 12 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). Actuellement, les titulaires d’un CAP Décoration Céramique entrent dans la vie active pour 20 % d’entre eux, et poursuivent leurs études pour les 80 % restants.

Formations professionnelles

L’école forme à la préparation du baccalauréat professionnel dans les domaines Maintenance des équipements industriels (MEI), Technicien Modeleur, Fonderie, Technicien d'usinage (TU), le Brevet des métiers d'arts céramique (BMA).

S’appuyant sur une culture française particulièrement riche en tradition céramique, ces métiers, qui ont su s’adapter aux nouvelles technologies, ont aujourd'hui le vent en poupe et sont de plus en plus prisés.

À compter de la rentrée 2017-2018, un label aéronautique est mis en place au sein de la section MEI et TU en partenariat avec le cluster Aérocentre[14].

Classes générales

Le lycée dispose de classes de seconde générale et technologique proposant les options :

- Sciences de l'ingénieur (SI) : analyser le fonctionnement d’un système technique moderne ;

- Créations et innovations technologiques (CIT) : découvrir les lois d’évolution technologique d’un produit ;

- Sciences et laboratoire : s’initier aux techniques et aux manipulations de laboratoires.

- Classe G : Classes Générales spécialisées dans les matières scientifiques (Mathématiques, Physique, Chimie, Numérique Science et Informatiques, Science de l'Ingénieur).

Bac

- STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

- STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués

- SIN : Système d'Information et Numérique

- ITEC : Innovation technologique et éco-conception

- BMA : Brevet de Métier D'arts (spécialité céramique)

BTS

BTS : brevet de technicien supérieur.

- BTS CPI (Conception de Produits Industriels)

- BTS CPRP (Conception de Processus de Réalisation de Produits)

- BTS Fonderie

- BTS SN (Systèmes Numériques, anciennement : Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services)

- BTS IC (Industries Céramiques)

Enseignants ou élèves célèbres

Enseignants

- Éric Rohmer (1920-2010), réalisateur. Il est passé au lycée Henri-Brisson comme enseignant de lettres et de latin. Dans la première moitié des années 1950, après un Capes de lettres, il a accepté d'être enseignant à Vierzon. Il logeait dans un hôtel, face au lycée[15].

Élèves

- Camille Lefèvre (1876-1946). Élève à Tours au lycée Descartes, il est admis à l’ENP de Vierzon du au . Après avoir passé le concours d’entrée aux Beaux-Arts, il est ensuite admis à Paris en 1895, dans l’atelier de Victor Laloux[16].

- Louis Béchereau (1880-1970). De 1891 à 1896, il suit les cours à l’ENP de Vierzon, pour ensuite se retrouver à l’école des Arts et Métiers d'Angers. Puis, en 1910, il rejoint la Société de production des aéroplanes Deperdussin (SPAD) et se retrouve au bureau d’études de cette société d’aéronautique. Avec ses équipes, il développe de nombreux avions de type monocoque et il fabriquera des avions pour la guerre de 1914-18[17].

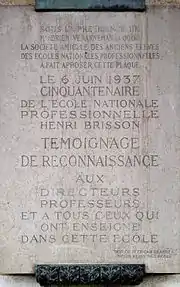

- Edgar Brandt (1880-1960), ferronnier d’art et industriel de l’armement, fondateur en 1926 de la marque d’appareils électroménagers Brandt. Il a effectué ses études au lycée Henri-Brisson, de 1894 à 1898, avec notamment la présence de son frère Jules. Âgé de 14 ans, il a réalisé des études de ferronnier d’art à l’École nationale professionnelle, alors inaugurée, le , par Jules Ferry en personne. En 1902, il crée une boutique de bijoux et d’objets en fer (lustres, cendriers, grilles intérieures). Parmi ses réalisations, notons la dalle du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe. Pour les cinquante ans du lycée Henri-Brisson, en 1937, il offre une plaque à l’établissement où l’on peut lire « Don de M. Edgar Brandt, ancien élève de l’école »[15].

- Albert Dubout (1905-1976), dessinateur humoriste et peintre. Il a fréquenté le lycée en auditeur libre de 1922 à 1926 également ; il croque notamment une cérémonie du traditionnel Père-Cent de l’école vierzonnaise[18].

- Roland Moisan (1907-1987), dessinateur et journaliste au Canard enchaîné, a été élève de la section céramique de l’ENP de 1922 à 1926[15].

Pour approfondir

Bibliographie

- Rémy Beurion, Vierzon de A à Z, Éditions Alan Sutton, 2011, (ISBN 978-2-8138-0383-2)

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, (ISBN 978-2-915729-30-6)

- L. Jouhaud, « L’École nationale professionnelle de Vierzon », Technique art science : revue de l’enseignement technique, nouvelle série, no 124, , p. 57-67

- Michel Pigenet, « L’ENP de Vierzon et le problème de la formation professionnelle dans une ville ouvrière (années 1880-1914) », Revue historique, no 572, septembre-, p. 367-389

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Références

- Des usines et des Hommes : l’industrie entre Bourges, Saint-Florent et Vierzon de 1871 à 1939, service éducatif des Archives Départementales du Cher, conseil général du Cher, 2001.

- Indre1418, « ENP Concours d'entrée 1914 et si vous le tentiez? », sur canalblog.com, Indre 1914-1918 - Les 68, 90, 268 et 290e RI, (consulté le ).

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 121.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 139.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 142.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 71-73.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 88-96.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 80.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 58.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 82.

- Jean-Pierre Desbordes, Claude Richoux, L’École nationale professionnelle de Vierzon, La Bouinotte, 2011, p. 81.

- , Lycée Jacques Cœur et ENP.

- , Site du lycée Henri Brisson.

- « Le lycée Brisson de Vierzon reçoit le premier label aéronautique de la région Centre », France Bleu, (lire en ligne, consulté le )

- http://www.vierzonitude.fr/article-la-lente-descente-aux-enfers-du-lycee-henri-brisson-119018127.html

- Indre1418, « Un Vierzart en 14-18 : Camille Lefèvre (VZ92-94) », sur canalblog.com, Indre 1914-1918 - Les 68, 90, 268 et 290e RI, (consulté le ).

- Indre1418, « Un Vierzart en 14-18 : Louis Béchereau (VZ91-96) », sur canalblog.com, Indre 1914-1918 - Les 68, 90, 268 et 290e RI, (consulté le ).

- Rémy Beurion, Vierzon de A à Z, Éditions Alan Sutton, 2011, (ISBN 978-2-8138-0383-2).