Lycée Bonaparte (Autun)

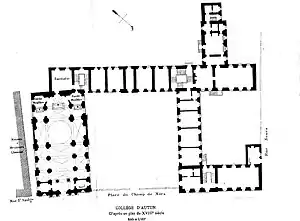

Le lycée Bonaparte est une institution d'enseignement secondaire et technique de la ville d'Autun. Un pôle d'enseignement général se situe en centre-ville, place du Champ-de-Mars, dans les bâtiments de l'ancien collège jésuite fondé en 1618. Le pôle d'enseignement technologique et professionnel se trouve rue Paul-Cazin.

| Type | Bâtiment scolaire |

|---|

| Académie | Dijon |

|---|---|

| Proviseur | Sophie Sarda - Mugniery |

| Population scolaire | 742 |

|---|---|

| Formation |

Lycée général (S, ES et L) Lycée professionnel (Bac Pro, CAP, Restauration meubles anciens) Filière post bac (DMA, BTS, DNMADE) |

| Langues |

LV1 : anglais LV2 : allemand, espagnol |

| Ville | Autun |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr |

| Coordonnées | 46° 56′ 57,7″ nord, 4° 17′ 50,4″ est | |||

|---|---|---|---|---|

| Géolocalisation sur la carte : Autun

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Histoire du lycée

Premières écoles à Autun

Les conciles généraux de Vaison en 529, d'Orléans en 797, de Valence en 855, le concile des évêques de la province lyonnaise réuni à Châlon en 813, prévoient la création d'écoles à côté des églises. On ne connaît pas l'état de ces écoles à Autun, mais on trouve dans le Cartulaire de l'église d'Autun un acte daté de 954 donnant les noms deux écolâtres, ou scolasticus, Warnerius et Constantius. Le chroniqueur Guibert de Nogent écrit sur la grande rareté de maîtres d'école dans les campagnes avant l'année 1065, mais que ce nombre a augmenté comme il le constate en 1110. Il existe un recteur des écoles à Autun, en 1251, du nom de maître Guillaume, cité dans une donation au prieuré de Saint-Pierre-le-Moutier. Un acte de cite le recteur des écoles d'Autun, Étienne de Veset. Un de ses successeurs en Jehan le Fils, recteur des écoles d'Autun, cité dans des actes en 1318 et 1321, puis Jehan Moingin en 1370, maître Jacques Pigenat en 1515, Claude Charbonnier en 1526, Jehan Pelletier, maître ès arts, en 1534. Cette école était différente de l'école épiscopale. L'école était située dans la ville basse, dans une maison de la rue Saint-Christophe, désignée sous le nom de grant maison Sainct-Christophe ou grant maison de l'escole, donnée aux religieuses de l'abbaye Saint-Andoche d'Autun au XIVe siècle. C'est par un acte du que l'école est devenue propriété de la maison qu'elle occupait depuis si longtemps. Une rue d'Autun qui longeait l'école a pris le nom de rue du Vieux-collège[1]. Une ordonnance donnée à Orléans, en 1561, obligeait les églises cathédrales d'affecter le revenu d'une prébende au recteur d'école tenu d'instruire gratuitement les enfants de la ville, et dont le choix devait appartenir à l'évêque, aux chapitres et aux officiers municipaux. Le chapitre de la cathédrale d'Autun s'est opposé à cette ordonnance qui remettait en cause les prérogatives du grand chantre. L'évêque a alors invité le chapitre à se conformer aux ordres du roi, en 1562. Le chapitre a fait remarquer qu'il n'y avait aucune prébende disponible pour se conformer aux ordres du roi et qu'il fallait attendre le décès d'un chanoine pour disposer de sa prébende, mais il a cependant accepté de donner 50 livres à Gabriel Madier, « principal et modérateur des escholles ». La peste de 1565 à Autun a obligé les écoliers de se retirer à la campagne. En 1566, le manque de professeur a conduit Gabriel Madier à se rendre à Paris pour en recruter. En 1566, un chanoine étant décédé, Jacques Bretagne, un protestant à la tête de la magistrature de la ville a demandé au chapitre que la prébende soit accordée au recteur des écoles de la ville. Cependant, en 1564, Jacques de Bretagne avait obtenu du roi qu'un protestant, Antoine Destamples, soit nommé recteur des écoles. Le chapitre refusa d'accorder cette prébende, mais accepta de payer Gabriel Madier. Il y a eu alors deux écoles, une catholique avec Gabriel Madier comme recteur, l'autre protestante avec Antoine Destamples. Le triomphe de la Ligue catholique à Autun a fait disparaître l'école protestante. En 1573, maître Pierre Maney, bachelier en théologie, a succédé à Gabriel Madier comme principal du collège d'Autun et le parlement de Dijon décida en 1574 que la prébende laissée vacante par la mort de Jacques Charvot. Il est remplacé en 1577 par François Perrin, curé et poète, auteur de la comédie des Escoliers, mais il démissionna en 1580. Pour attirer un principal, la ville décida d'augmenter les subventions au collège. Claude Thouillier a succédé à François Perrin en 1580. En 1583, les magistrats de la ville ont acheté les bâtiments des écoles. En 1587, maître Nicolas Lallemaigne, prêtre, maître ès arts de la faculté de Paris est désigné principal du collège pour six années. Au terme du contrat, en 1593, Nicolas Lallemaigne est remplacé par François Perrin, chanoine de la cathédrale, qui avait déjà exercé cette fonction. Simon Naudot succède à François Perrin en 1595. Il a dû aller devant le parlement pour obtenir que le chapitre lui attribue les revenus d'une prébende. Des écoles libres s'étant ouvertes à Autun, il a demandé qu'elles soient fermées[2].

Collège des jésuites (1618-1763)

Par son testament signé le à Messine, Antoine de la Croix, habitant d'Autun étant allé chercher fortune à l'étranger, a légué une somme de 15 000 livres pour « dresser un collège de Jesuittes audict Ostun, en tant qu'il auroit pleu au roy nostre sire de les restablir en son royaulme, et à leur deffeult aux Capucins ». Quand le conseil de ville est avisé de ce legs, le , l'ordre de jésuites n'est pas autorisé dans le royaume. Seuls les capucins sont en mesure de réclamer ce legs. Pour obtenir que ce legs revienne à la ville d'Autun, les magistrats ont demandé au président Jeannin d'intervenir en leur faveur auprès du roi. Henri IV ayant rétabli l'ordre des jésuites en France par lettres patentes de , enregistrées au parlement de Paris le , les conditions du legs étaient respectées. Il va falloir quatorze ans pour que le collège des jésuites soit ouvert. Pendant ce temps, on constate que le collège de la ville n'a plus d'élèves en 1610.

Par lettres patentes données à Fontainebleau en , le roi autorise l'établissement d'un collège des jésuites à Autun[3]. Le conseil de ville décida alors de demander aux jésuites à quelles conditions ils accepteraient de prendre en charge un collège à Autun. Pendant ce temps, le collège de la ville est toujours en fonction. En 1617, Hugues Jondot, principal du collège de la ville demande à être payé pour ses gages.

Le , Simon de Montaigu rend compte devant le conseil de ville des négociations qu'il a eu avec les Jésuites, à Dijon, et des propositions faites par la ville d'une somme de 1 500 livres par an pour l'établissement de quatre classes, l'usage de la maison du collège dans l'état où elle se trouve, de 4 500 livres du legs d'Antoine de la Croix pour faire les réparations nécessaires, et de 400 livres pour le mobilier. Dans les délibérations, le conseil de ville dû admettre qu'il avait seulement 800 livres prises sur l'octroi du sel sur les 1 500 livres demandées par les jésuites et qu'il était donc nécessaire de demander la substitution d'un octroi de 20 sols sur la sortie de chaque queue de vin à l'octroi de 5 sols sur chaque minot de sel. Les lettres patentes de 1613 n'étant pas encore enregistrées au parlement de Dijon, le conseil de ville décide d'y envoyer un émissaire le . Les lettres patentes sont enregistrées le mais en limitant le nombre de Jésuites résidant à Autun à dix pour quatre classe de grammaire, sans qu'ils puissent lire la rhétorique, la philosophie, la théologie ou autre science, de façon à préserver la suprématie du collège de Dijon. La ville s'étant élevé contre les restrictions apportées aux lettres patentes de 1613, elle a obtenu des lettres de jussion le et le parlement a enregistré les lettres patentes sans restriction le .

Les jésuites ont commencé à enseigner dans l'antique collège de la rue Saint-Christophe le . Le collège dépend de la province de Champagne. Le premier recteur est le père Avit David.

Le conseil de ville s'est préoccupé d'assurer les moyens nécessaires au collège. Elle a obtenu la réunion au collège du prieuré Saint-Georges de Couches[4]. En 1620, aux quatre chaires pour les classes d'humanités et de grammaire, s'est ajouté une cinquième chaire pour la rhétorique. Le père Avit David est remplacé en 1621 par le père Philippe Plumeret, docteur en théologie. En 1632 est créée une chaire de philosophie. Le père Plumeret est remplacé en 1634 par le père Henry de Saint-Fray qui a créé une deuxième chaire de philosophie en 1639.

Mémoires de la Société éduenne, tome 13, 1884

Les jésuites, dès leur arrivée, ont jugé les bâtiments insuffisants et ont cherché à s'implanter ailleurs en achetant des maisons entre 1639 et 1709. Dès 1643, ils ont quitté l'ancien collège pour s'établir dans une maison qu'ils venaient d'acquérir. Ils ont aliéné l'ancien collège de la rue Saint-Christophe aux religieuses jacobines pour 7 500 livres. Les jésuites ont fait construire une chapelle, bénite par l'évêque d'Autun le .

Dès l'acquisition de la dernière maison nécessaire à la construction du nouveau collège, le , les jésuites entreprirent la démolition des anciennes maisons. Le est posé la première pierre des nouveaux bâtiments[5]. M. Leseure a écrit en 1789 : « On acheva en trois années les trois corps de bâtiments qu'on avait entrepris. Celui du fond de la cour, celui où se trouve aujourd'hui le réfectoire du pensionnat et celui où son les cuisines. Toute cette construction coûta 36 000 livres ». Une autre aile commencée en , terminée en , a coûté 37 000 livres. Cette construction a été assumée entièrement par les jésuites.

C'est sous le père de Rosières, recteur du collège à partir de 1757, qu'a commencé la construction de l'église Notre-Dame du collège sur les plans de l'architecte Jean-Baptiste Caristie. La première pierre de l'église a été posée le . La cloche de l'église a été baptisée . Le gros œuvre de l'église était achevé en 1763 pour un coût de 125 000 livres. À cette date paraît l'arrêt royal ordonnant la suppression des maisons et des collèges des jésuites en France. Les jésuites n'ont pas eu le temps de commencer la décoration intérieure de l'église.

L'édit royal de bannissement des Jésuites de France est enregistré au parlement de Dijon le . Il est publié au bailliage d'Autun le .

Collège des oratoriens

Au départ des jésuites, la direction du collège a été confiée à des prêtres du diocèse et son administration à un bureau composé de notables de la ville. La première séance du bureau s'est tenue le .

La bénédiction de la chapelle a lieu le . Les décorations intérieures de la chapelle sont décidées en 1772. Les tableaux représentant les mystères de la Vierge ont été peints par Étienne-Guy Charton, peintre autunois, élève d'Oudry, mort à Autun le . Les statues sont du sieur Marlet, sculpteur de Dijon. La grille de fer forgé fermant la cour d'honneur de 32,35 m de longueur et de 4,40 m de hauteur a été commandée au sieur Moine, serrurier à Beaune[6].

La direction de l'école par les prêtres du diocèse a pris fin en 1786. À cette date, l'évêque d'Autun, Mgr de Marbeuf, avec l'accord du bureau d'administration, a confié le collège aux pères de l'Oratoire et a obtenu les lettres patentes autorisant ce transfert le . Ils y sont restés jusqu'en . Le , l'évêque d'Autun a érigé en paroisse le collège pour tous les élèves, internes et externes, et tous les domestiques de la maison.

Les grandes vacances commençaient les , sauf pour les élèves des deux classes de philosophie qui sortaient le , et ceux de la classe de rhétorique, le . Les résultats étaient rendus publics le , en classant les élèves des différentes classes en distingués, bons, médiocres, douteux, faibles, tout juste admissibles en classe supérieur, et trop faibles qui devaient renouveler leur cours. La rentrée des classes se faisait le . Des petites vacances commençaient le mercredi saint et duraient juqu'au jeudi après Pâques. Les classes allaient de la 6e à la 2e et les classes de rhétorique et de philosophie.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est sacré évêque d'Autun le . Il est arrivé à Autun le , a pris possession de son siège le , a visité le collège le et a quitté Autun le . Pendant l'année scolaire 1789-1790, le collège compte 167 élèves dont 41 pensionnaires. L'année suivante, il n'y avait plus que 137 élèves, mais pour l'année scolaire 1791-1792 il y a 145 élèves dont 46 n'ont pas terminé l'année.

Les lois du et du imposaient aux ecclésiastiques fonctionnaires publics un serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution, ce que les Oratoriens ont refusé. Après la démission de Talleyrand, Jean-Louis Gouttes, évêque constitutionnel d'Autun, arrive à Autun le . Il est installé trois jours plus tard. La loi du ordonne que toutes les personnes chargées de l'instruction n'ayant pas prêté le serment prévu dans les deux lois précédentes sont déchues de leurs fonctions.

À la suite de la Constitution française du 3 septembre 1791, à la demande de pétitionnaires, le corps municipal a décidé le que la constitution devait être enseignée au collège. Le directoire du département a décidé la révocation la révocation des professeurs insermentés. Le maire le communique le . Six professeurs oratoriens quittent le collège. Il reste alors sept professeurs oratoriens assermentés.

Le décret du de l'assemblée nationale législative supprime les congrégations religieuses, y compris enseignantes[7] - [8]. Les derniers Oratoriens quittent le collège.

Administration du district, puis école secondaire et collège communal

Avant le départ des derniers Oratoriens en 1792, les administrateurs du directoire du district ont proposé à la commune de racheter le collège pou y installer l'administration, la municipalité et la gendarmerie, mais le projet est abandonné. La chapelle a servi de lieu de réunion à la Société des amis de la constitution. On a alors construit des tribunes. Les Marseillais de passage à Autun y assistent à des réunions. Puis on a fait de la chapelle un entrepôt avec des barils de poudre. Les bâtiments du district servent de bureaux au district, au logement du maire et des professeurs du collège et à la détention d'aristocrates.

Un incendie s'est déclaré dans le collège dans la nuit du 1er au . L'église du collège n'a plus d'utilisation depuis le quand la Société populaire avait suspendu ses séances. En , une pétition est adressée au directoire du district pour que l'église soit rendue au culte. Le directoire s'est contenté de vendre le mobilier de la Société populaire.

La Convention a institué une école centrale pas département. L'école centrale du département de Saône-et-Loire a été installée dans le petit et le grand séminaires et a fonctionné à Autun entre l'an IV et l'an X de la République.

Un décret de l'assemblée constituante de 1789 du limite le nombre de paroisses. Autun a deux paroisses, la cathédrale pour la ville haute et l'église des Cordeliers, église Saint-Louis, pour la ville basse, jusqu'au . La cathédrale est fermée le 20 frimaire an II (). Le 25 vendémiaire an IX (), un arrêté préfectoral a affecté l'église du collège aux célébrations des fêtes nationales et décadaires. Quelques jours après, une pétition demande la réouverture de la cathédrale et de l'église du collège. On décide de démolir et de vendre les tribunes de l'église du collège pour payer les réparations des deux églises. La cathédrale est rendue au culte peu après. La cathédrale ne suffisant pas pour recevoir tous les fidèles, le 25 floréal an IX () le préfet donne un arrêté pour mettre l'église à la disposition des habitants catholiques. Le , les habitants réunis dans l'église pendant une fête décadaire en demande la proclamation. Le l'administration fixe les heures de célébration possible du culte catholique. Le 23 thermidor an X (), l'ancienne chapelle du collège devient une succursale sous le vocable de Saint-Pancrace.

Le 23 fructidor an XI () la municipalité est autorisée à ouvrir une école secondaire en application de la loi du 11 floréal de l'an X dans les anciens bâtiments du collège qui lui sont concédés le 1er brumaire an XII (). Si la loi du 11 floréal n'a pas repris le terme collège qui rappelait trop l'Ancien régime, celle de 1808 a finalement appelé collèges communaux les écoles secondaires et lycée les écoles centrales. Dans la loi de réorganisation de l'éducation en France, Autun n'a pas eu de lycée.

Le , une ordonnance royale a autorisé l'érection de l'église Notre-Dame en cure de seconde classe. L'évêque d'Autun Roch-Étienne de Vichy a fixé la nouvelle délimitation de la paroisse le .

Collège puis lycée

Le décret du pris à Dresde par Napoléon Ier prévoit que le collège d'Autun doit être érigé en lycée[9]. Le chute du Premier empire n'a pas permis la réalisation de ce décret. Les maires successifs d'Autun vont rappeler ce décret dans leurs demandes de modification du statut du collège communal.

Dans son souhait d'obtenir la transformation du collège communal d'Autun en collège royal à partir de 1830, Autun a été en concurrence avec Mâcon. C'est finalement Mâcon qui s'est imposé en 1841[10]. En 1859, Étienne Prunet est le principal du collège communal depuis dix-huit ans[11].

Protection au titre des monuments historiques

L'ancienne chapelle du collège des jésuites a été classée au titre des monuments historiques le . Les façades et les toitures des bâtiments bordant la cour d’honneur et le champ de mars, la cour d’honneur et sa grille de clôture ont été inscrits au titre des monuments historiques en 2014. La grille de clôture et son soubassement sont classés en 2021[12].

Personnalités

- Lazare Carnot entre au collège en septembre 1767 mais n'y passe qu'une année scolaire[13].

- Napoléon Bonaparte a quitté le collège le 20 ou pour rejoindre l'école militaire de Brienne. On trouve dans le registre du collège : « M. Napoleonne de Buonaparte pour trois mois vingt jours, cent onze livres, douze sols, huit deniers ». Ce séjour scolaire lui a permis de faire de gros progrès en français. Son père, Carlo-Maria Buonaparte est présent à Autun le , à son retour d'un voyage d'une délégation corse pour rencontrer Louis XVI à Versailles. Il avait amené ses deux fils, Joseph et Napoléon, à Autun le .

- Joseph Bonaparte est élève au collège jusqu'à fin .

- Lucien Bonaparte est élève de à [14].

- Florent Bernard y a passé son lycée et son baccalauréat[15]

Notes et références

- Anatole de Charmasse, État de l'instruction primaire dans l'ancien diocèse d'Autun pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, Librairie Honoré Champion, Paris, 1878, p. 9-15 (lire en ligne)

- Anatole de Charmasse, Les jésuites au collège d'Autun, p. 8-32.

- Anatole de Charmasse, Les jésuites au collège d'Autun, p. 41-42

- Anatole de Charmasse, Les jésuites au collège d'Autun, p. 47.

- Anatole de Charmasse, Les jésuites au collège d'Autun, p. 79.

- Anatole de Charmasse, Les jésuites au collège d'Autun, p. 99

- Ressources numériques en histoire de l'éducation : 18 août 1792. Décret relatif à la suppression des congrégations séculières et des confréries

- « Assemblée nationale législative : 18 août 1792. Décret relatif à la suppression des congrégations séculières et des confréries », dans Collection complète des lois, décrets d'intérêt général, p. 324-330 (lire en ligne)

- Recueil de lois et règlemens concernant l'instruction publique, tome 4, p. 343 (lire en ligne)

- Solenn Huitric, « Installer un lycée dans sa ville (1830-1880). Politique scolaire et réseau urbain », dans Histoire urbaine, 2016/1, no 45, p. 87-106 (lire en ligne)

- Solenn Huitric, « Transformer les collèges communaux en lycées. La coproduction d’une action publique (1830-1880) », Université de Lyon, 2016, p. 127 (lire en ligne)

- « Ancien collège des jésuites, aujourd’hui Lycée Bonaparte », notice no PA00113150, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Jean Dhombres, Nicole Dhombres, Lazare Carnot, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1997, p. 23, 26, (ISBN 978-2-213-02579-7)

- E. Roux, op. cité, p. 1 note 2.

- « Faire des trucs ultra-perso et faire marrer, c’est ça qui me plaît ! »

Annexes

Bibliographie

- Harold de Fontenay, Napoléon, Joseph et Lucien Bonaparte au collège d'Autun en Bourgogne, Dumoulin libraire, Paris/Sixdeniers libraire, Autun, 1869 (lire en ligne)

- Eugène Roux, « Le collège d'Autun sous les Oratoriens », dans Mémoires de la Société éduenne, tome 6, 1877, p. 1-82 (lire en ligne)

- Anatole de Charmasse, « Les jésuites au collège d'Autun, 1618-1763 », dans Mémoires de la Société éduenne, tome 13, 1884, p. 1-140 (lire en ligne)

- Harold de Fontenay, « Chapelle du collège. Église paroissiale Notre-Dame et Saint-Pancrace », dans Mémoires de la Société éduenne, tome 13, 1884, p. 390-410 (lire en ligne)

- A. Gillot, « Les tableaux enlevés à Autun par le gouvernement consulaire et ceux qu’il a donnés en compensation », dans Mémoires de la Société éduenne, tome 49, 1944, p. 73-114 (lire en ligne)

- Christian Dejeux, Brève histoire du lycée Bonaparte d'Autun précédée d'une étude sur les relations de Rome et d'Autun, Lycée Bonaparte, Autun, 1986

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Site du lycée

- ONISEP : Lycée Bonaparte, Autun

- L'Étudiant : Lycée Bonaparte pôle général et pôle technologique et professionnel

- Petit patrimoine : grille monumentale du lycée Bonaparte d'Autun

- Académie de Dijon Arts & Culture : Lycée Bonaparte - Autun : "Itinéraire patrimonial et parcours numérique"