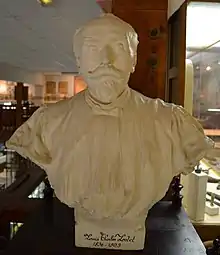

Louis Charles Émile Lortet

Louis Charles Émile Lortet, né à Oullins le , décédé à Lyon le , est un médecin, botaniste, zoologiste, paléontologue, égyptologue et anthropologue français.

| Directeur de musée | |

|---|---|

| à partir du |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 73 ans) Lyon |

| Sépulture |

Cimetière d'Oullins (d) |

| Nom de naissance |

Louis Charles Émile Lortet |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Père | |

| Fratrie |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions | |

| Abréviation en botanique |

L.Lortet |

Il toucha à tous les domaines des sciences naturelles (zoologie, entomologie, malacologie...) et humaines (archéologie et anthropologie). Ainsi, il gravit deux fois le Mont-Blanc dans la même semaine pour étudier certains aspects de la physiologie cardiaque et respiratoire en altitude, collectionna les crânes humains provenant de diverses régions pour des études anthropologiques, étudia la momification des animaux en Haute-Égypte, améliora sensiblement la connaissance du Moyen-Orient, etc.

Biographie

Enfance

Né d'une famille de fameux naturalistes lyonnais, il consacre sa vie aux sciences naturelles. Il est le petit-fils de Clémence Lortet (1772-1835) (née Richard), brillante botaniste lyonnaise et cofondatrice de la Société linnéenne de Lyon ; et le troisième fils de Pierre Lortet (1792-1868), médecin et naturaliste géologue, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, également connu pour la philosophie, héritier en cela de Rousseau. Pierre Lortet était féru d'orientalisme et traduisit de l'arabe un calendrier copte[1]. Sans doute l'attrait pour la botanique de sa grand-mère, pour la médecine, la géologie et l'égyptologie de son père, trace la voie du jeune Lortet qui le mène à la fois dans les sciences naturelles, l'archéologie et l'égyptologie.

Il passe sa jeunesse au Lycée Ampère. Diplômé de l'École de médecine de Paris, il soutient sa thèse de médecine en 1861 sur le cancroïde labial pour obtenir le grade de docteur en médecine. Après avoir passé une licence ès sciences naturelles, il soutient deux nouvelles thèses en 1867, une en physiologie sur la Vitesse du cours du sang dans les artères du cheval, une autre en botanique sur la fécondation et la germination des Marchantia pour lesquelles il obtient le grade de docteur ès sciences naturelles. Il est nommé professeur d'histoire naturelle à la faculté de médecine de Lyon et chargé de cours de zoologie à la faculté des sciences en 1869. Plus tard, en 1877, il est premier doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. Il dirige le Muséum d'histoire naturelle de Lyon de 1870 à sa mort.

Le physiologiste et médecin

Louis Lortet s'intéresse à la physiologie du sang. Il entreprend des recherches sur les leucocytes et démontre que les mouvements amiboïdes de ces cellules leur permettaient de franchir les tissus, phénomène qu'il découvre à peu près en même temps que Julius Conheim (1839-1884) comme le rappela le Dr Jules Guiart (Gaillard, 1911). Il travaille ensuite sur la circulation sanguine à grande altitude et effectue des relevés sphygmographiques à 4 810 m, dont les résultats furent repris par de nombreuses revues françaises et étrangères. Il poursuit infatigablement ses recherches en médecine et propose son aide aux malades notamment durant la guerre de 1870-1871, en s'engageant dans la première ambulance lyonnaise, ce qui lui vaudra d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

En 1874, avec l'aide de ses collègues de l'École de médecine, il obtient de pouvoir transformer l'École de médecine en faculté mixte de médecine et de pharmacie. Grâce à son activité de doyen, il peut obtenir en 1894 de nouveaux locaux pour la faculté de médecine devenue trop petite. Le président Sadi Carnot (1837-1894) lui remet la croix d'Officier de la Légion d'honneur en récompense de son dévouement.

Parmi les nombreuses recherches qu'il effectua en médecine, il s'intéressa aux parasites de l'homme et à certaines grandes maladies comme la lèpre, la tuberculose ou la syphilis. En particulier, il expérimenta la tuberculose sur le ver de terre.

Le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon

Après le départ de Claude Jourdan du Muséum d'histoire naturelle de Lyon, Louis Lortet obtient le poste de directeur dans un contexte peu favorable avec la guerre franco-prussienne qui éclate en 1870. Ces événements contrevienent à ses projets de visiter les autres grands musées européens dont il souhaite s'inspirer pour diriger le Muséum de Lyon. Après avoir dressé un tableau dramatique des collections de zoologie laissées dans un état effroyable, à ses dires, par son prédécesseur, Louis Lortet a pour première mission de remettre en état les collections.

Il s'entoure d'une équipe très compétente de naturalistes lyonnais, parmi lesquels Ange Paulin Terver, Arnould Locard, Falsan, Godard, Eugène Dumortier… qui l'aident pour le classement, la détermination des spécimens. Dans le même temps, il fonde l'Association lyonnaise des Amis des sciences naturelles, destinée à acquérir des pièces spectaculaires comme un mégacéros ou financer le montage du mammouth de Choulans découvert en 1859. Il fait appel à la générosité des naturalistes lyonnais, des membres des sociétés savantes, comme la Société physiophile de Lyon ou la Société linnéenne de Lyon, afin d'obtenir des doubles d'insectes ou de coquilles. En quelques années, les efforts de Louis Lortet sont récompensés : les collections du Muséum de Lyon s'enrichissent considérablement et bientôt le Muséum de Lyon échange avec la plupart des muséums européens.

Il effectue de très nombreuses missions au Proche-Orient et a plusieurs naturalistes en poste en Cochinchine, comme Gilbert Tirant et Albert Morice qui lui expédient régulièrement des caisses d'animaux dont beaucoup sont nouveaux pour le Muséum et pour la science. Ernest Chantre lui fait parvenir, de ses nombreuses missions dans le Moyen-Orient et le Caucase, toutes sortes d'animaux surtout invertébrés qui viennent s'ajouter aux dons de plus en plus fréquents. Il constitue avec ce dernier une très importante collection de plusieurs milliers de crânes humains.

Louis Lortet fonde également une revue destinée à recevoir les articles de recherche effectuées par lui-même et ses collaborateurs : les Archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon, d'imposants fascicules abondamment illustrées par des lithographes du Muséum. Les travaux de recherche de Louis Lortet sont très nombreux et couvrent de nombreux domaines ; on lui doit, entre autres, des descriptions de poissons nouveaux du lac de Tibériade. En 1875, il fait part à l'Académie des sciences de sa découverte des mœurs étonnantes des Chromis du lac de Tibériade : la science lui doit la découverte de l'incubation buccale chez ces espèces.

À partir de 1900, ses recherches s'orientent vers l'égyptologie et publie avec Claude Gaillard, qui sera son successeur en 1909, un important ouvrage sur la faune momifiée de la Haute-Égypte.

Les voyages qu'il réalise, en Syrie et en Égypte, ont pour objectif de rapporter toutes sortes d'objets d'histoire naturelle (fossiles, coquilles, insectes...) mais aussi d'étudier les mœurs locales.

Il est sans conteste, le personnage ayant le plus marqué l'histoire du Muséum de Lyon qui, à son époque, rayonne au niveau international, tandis que les collections publiques et les nouvelles vitrines attirent plus de 500 000 visiteurs par an.

Missions et voyages

Louis Lortet vouait à la région du Moyen-Orient, la Syrie et l'Égypte en particulier, une véritable fascination. C'est avec la passion d'un naturaliste, d'un artiste et d'un ethnologue qu'il effectue ces voyages de découverte et de prospection dans ces régions :

- 1873 : Mission en Grèce pour la recherche de fossiles tertiaires et l'étude des animaux marins de la Méditerranée,

- 1874: Mission en Syrie pour explorer les côtes du pays, depuis Smyrne jusqu’à Jaffa,

- 1875 : Mission dans le Golfe d'Égine et de la rade de Smyrne pour la recherche et la reproduction des éponges; Voyage en Syrie pour des études faunistiques et pour rendre compte de ses observations géographiques et ethnologiques,

- 1880 : Mission en Syrie pour l'étude de la faune (poissons) et pour des fouilles dans une ancienne nécropole phénicienne,

- 1891 : Mission d’inspection de la faculté de médecine de Beyrouth,

- 1893 : Mission de recherche médicale sur la Bilharziose en Égypte. Il se rend à nouveau à la faculté de médecine de Beyrouth,

- 1895 : Deux missions en Égypte, afin de restaurer la participation française à l’École de médecine du Caire. Il siège la même année, et jusqu’en 1897, dans le jury d’État de la faculté de médecine de Beyrouth, afin de délivrer un diplôme français,

- 1900-1909 : Missions en Égypte pour l'étude de la faune ancienne,

- Novembre 1902 : il est nommé une dernière fois à la commission d’examen de la faculté de médecine de Beyrouth.

Le botaniste

Il a l'occasion, dans sa jeunesse, d'herboriser avec Georges Roffavier (1775-1866), l'un des fondateurs de la Société linnéenne de Lyon, qui avait partagé beaucoup d'herborisations avec Clémence Lortet, et Hénon. Il fait quelques découvertes nouvelles qui permettent d'enrichir la flore de l'abbé Cariot, mais c'est surtout aux Cryptogames qu'il s'intéresse. Il fait d'ailleurs sa deuxième thèse sur la fécondation chez le Pressia commutata. Ce travail est présenté par Brongnard à l'Académie des Sciences et qui reçoit tous les éloges ; la connaissance de la reproduction y est très précisément décrite et divers aspects de celle-ci sont éclairés comme la découverte de l'aleurone dans les spores. Louis Lortet réalise d'autres travaux en botanique comme ceux portant sur les cristations chez les Erica.

Espèces liées à Louis Lortet

Louis Lortet a décrit plusieurs espèces comme plusieurs poissons de la famille des Cyprinidae :

- Barbus barroisi Lortet, 1894 ;

- Capoeta sauvagei Lortet, 1883 ;

- Pseudophoxinus libani (Lortet, 1883) ;

- Pseudophoxinus syriacus (Lortet, 1883).

Plusieurs espèces lui sont également dédiées :

- Ammonites lorteti Dumortier, 1874 - un céphalopode fossile ;

- Anodonta lorteti Locard - un mollusque bivalve de la famille des Unionidae ;

- Anona lorteti Saporta et Marion (Pliocène) ;

- Iris lorteti Barbey - une plante de la famille des Iridaceae ;

- Barbus lorteti Sauvage - un poisson de la famille des Cyprinidae ;

- Cycladites lorteti Saporta (Kimméridgien) ;

- Extracrinus lorteti ;

- Helix lorteti Locard ;

- Lutra lorteti (Miocène) ;

- Melanopsis lorteti Locard ;

- Paraortyx lorteti ;

- Pseudaelurus lorteti ;

- Radiotubigera lorteti ;

- Sphoerium lorteti ;

- Tulipa lorteti Jordan - une plante de la famille des Liliaceae ;

- Unio lorteti Locard.

Sociétés savantes et principaux titres honorifiques

Louis Lortet était membre d'un très grand nombre de sociétés savantes, parmi lesquelles on pourra citer la Société de médecine de Lyon, la Société d'anthropologie de Lyon, la Société linnéenne de Lyon, la Société botanique de France, etc.

Il a été élu à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon le 5 décembre 1876[2].

Travaux et publications

- 1859 : Recherches sur une anomalie des fleurs de l'Erica arborea

- 1861 : Essai monographique sur le cancroïde labial

- 1862 : Principe vital et âme pensante

- 1863 : Du glaucome

- 1863 : Études sur la Physiologie médicale de la circulation du sang de M. le Dr Marey

- 1863 : Nouveau moyen d'expulser le Taenia

- 1863 : Microbiose graisseuse

- 1863 : Syphilis transmise par le cathérisme de la trompe d'Eustache

- 1864 : Recherches sur les cheveux des Nègres

- 1866 : Description d'un nouveau parasite de l'Homme : l'Helophilus horridus

- 1866 : Recherches physiologiques sur les glaciers

- 1867 : Recherches sur la fécondation et la germination du Preissia commutata, pour servir à l'histoire des Marchantia

- 1867 : Mémoire sur la vitesse du sang dans les artères du cheval, avec un nouvel appareil enregistreur (hémadromographe)

- 1867 : Sur la pénétration des leucocytes à travers les membranes organiques (deux mémoires)

- 1868 : Contagion du choléra

- 1869 : Deux ascensions au Mont-Blanc et le mal des montagnes. Recherches sur la circulation et la respiration à une grande altitude. Tracés sphygmographiques pris à 4,810 mètres d'altitude

- 1872 : Études sur la station préhistorique de Solutré (Saône-et-Loire) (Ducrost et Lortet)

- 1872 : Étude sur le Lagomys corsicanus de Bastia (Corse)

- 1872 : Études paléontologiques dans le Bassin du Rhône. Période quaternaire (Lortet et Chantre)

- 1873 : Rapport à M. le préfet sur les travaux exécutés pendant l'année 1872

- 1875 : Sur un poisson du lac de Tibériade, le Chromis paterfamilias qui incube ses œufs dans la bouche

- 1875 : Les Abimes de la Mer par Charles Wyville Thomson, 1870, traduction de L. Lortet

- 1878 : Recherche sur les mastodontes et les faunes mammalogiques qui les accompagnent (Lortet et Chantre)

- 1880 : La lèpre tuberculeuse en Syrie

- 1880 : Résultats des dragages profonds exécutés dans le lac de Tibériade

- 1883 : Poissons et Reptiles du lac de Tibériade et de quelques autres parties de la Syrie

- 1884 : La Syrie d'aujourd'hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban et la Judée. 1875-1880

- 1887 : Observations sur les Tortues terrestres et paludines du bassin de la Méditerranée

- 1887 : Note sur le Rhizoprion Bariensis de Jourdan

- 1887 : Les migrations des Myriapodes et le Spirostreptus Syriacus des bords de la mer Morte

- 1889 : Les Blocs erratiques gigantesques déposés sur la moraine du glacier du Gorner à Zermatt

- 1890 : La Bactérie de la loque, maladie infectieuses des Abeilles

- 1890 : Les Microbes pathogènes des eaux potables distribuées à la ville de Lyon (Lortet et Despeignes)

- 1891 : Recherches sur les Microbes pathogènes des vases de la mer Morte

- 1891 : De la tuberculose expérimentale chez les lombrics terrestres

- 1892 : Les Vers de terre et les bacilles de la tuberculose (Lortet et Despeignes)

- 1892 : Les Reptiles fossiles du bassin du Rhône

- 1894 : Étude sur le Bilharzia hæmatobia et la bilharziose

- 1896 : Influence des courants indirects sur l'orientation des Bactéries vivantes

- 1896 : Tuberculose expérimentale atténuée par la radiation Roentgen (Lortet et Genoud)

- 1898 : Chute de Crustacés Ostracodes fossiles observée à Oullins, près de Lyon, le

- 1900 : Les Concierges de Lyon et la tuberculose

- 1900 : Laboratoire de parasitologie. La Lumière, agent thérapeutique, méthode du professeur Finsen, de Copenhague

- 1901 : Appareil photothérapique, sans condensateur, pour l'application de Finsen (Lortet et Genoud)

- 1901 : Les Oiseaux momifiés de l'ancienne Égypte (Lortet et Gaillard)

- 1901 : Note sur les animaux vertébrés de l'ancienne Égypte

- 1903 : La Faune momifiée de l'ancienne Égypte, 1re série (Lortet et Gaillard)

- 1904 : Analyse du natron contenu dans les urnes du Maher-Pra (Lortet et Hugounenq)

- 1905 : Dans les montagnes. Suivi de Çà et là dans les Alpes par John Tyndall, 1869 ; traduction et préface nouvelle par L. Lortet

- 1906 : La Faune momifiée de l'ancienne Égypte, 2e série (Lortet et Gaillard)

- 1906 : Silex taillés dans la région de Thèbes (Haute-Égypte)

- 1907 : La Faune momifiée de l'ancienne Égypte et Recherches anthropologiques, 3e série (Lortet et Gaillard)

- 1907 : Crâne syphilitique et nécropoles préhistoriques de la Haute-Égypte

- 1908 : Antiquité du crâne syphilitique trouvé dans la nécropole préhistorique de Rôda (Haute-Égypte), Bulletin de la Société d'Anthropologie de Lyon (Réponse de M. le docteur Lortet à M. Chantre)

- 1908 : Station paléolithique désertique de Gebel-Souhan (Haute-Égypte)

- 1908 : La Faune momifiée de l'ancienne Égypte et Recherches anthropologiques, 4e série (Lortet et Gaillard)

- 1909 : La Vérité (Nécropole de Khozan)

- 1909 : La Faune momifiée de l'ancienne Égypte et Recherches anthropologiques, 5e série (Lortet et Gaillard)

Bibliographie

- Gaillard Claude, La vie et les travaux de Louis-Charles Lortet. Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Tome 11, 1911.

- Antoine Magnin, Les Lortet : botanistes lyonnais, particulièrement Clémence, Pierre et Louis Lortet et le botaniste Roffavier, 1913.

- [Rabolt & Jaussand] Marie-Caroline Rabolt et Philippe Jaussand, « Darwin chez les égyptologues », La Recherche, no 435, . Cet article fait état des recherches égyptologiques du Dr Louis Lortet pour tenter de conforter les théories de Darwin. « Lien brisé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Marie-Caroline Rabolt, Louis Lortet (1836-1909), un médecin naturaliste en Orient (thèse de doctorat en Histoire des sciences), Lyon, Université Claude Bernard - Lyon I, , 315 p. (lire en ligne [PDF] sur tel.archives-ouvertes.fr)

Articles connexes

Voir aussi

Notes et références

Références

- [Lortet 1852] Pierre Lortet, Calendrier copte, tr. de l'arabe et annoté par m. Lortet, Lyon, impr. Dumoulin & Ronet, , 27 p., sur books.google.fr (lire en ligne).

- Louis David, LORTET Louis (1836-1909), in Dominique Saint-Pierre (dir.), Dictionnaire historique des académiciens de Lyon 1700-2016, Lyon : Éditions de l'Académie (4, avenue Adolphe Max, 69005 Lyon), 2017 , p. 810-812 (ISBN 978-2-9559433-0-4)

Liens externes

- Voir les informations sur la famille Lortet

- Ressources relatives à la recherche :

L.Lortet est l’abréviation botanique standard de Louis Charles Émile Lortet.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI