La Volonté de puissance

La Volonté de puissance (Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte, La Volonté de puissance. Essai d'inversion de toutes les valeurs.) est un projet de livre du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, projet abandonné à la fin de l'année 1888. La Volonté de puissance désigne également plusieurs compilations des fragments posthumes de Nietzsche publiées et présentées comme son œuvre principale, et considérées aujourd'hui comme des falsifications.

| Titre original |

(de) Der Wille zur Macht |

|---|---|

| Langue | |

| Auteur | |

| Genre | |

| Sujet |

Un projet abandonné

La célébrité de La Volonté de puissance est due principalement aux falsifications dont ses nombreuses éditions sont le fruit, falsification dont la première est son existence même. Nietzsche ébaucha et abandonna de nombreux projets au cours de sa vie, et, de ce point de vue, La Volonté de puissance ne se distingue pas de sa manière de travailler habituelle, mais par le désir du philosophe d'y exposer sa doctrine, ce qui suscita chez les lecteurs et les éditeurs le désir de posséder un livre où sa pensée serait exposée de manière systématique.

C'est au cours des années 1880 que Nietzsche projeta d'écrire une œuvre qui exposerait l'ensemble de sa doctrine. Cette œuvre, dans les différents plans que Nietzsche ébaucha, prit le titre : La Volonté de puissance, essai de transmutation de toutes les valeurs (Der Wille zur Macht - Versuch einer Umwertung aller Werte). Ce projet de livre fut par la suite intitulé Inversion de toutes les valeurs. Une partie de ce qui est appelé aujourd'hui fragments posthumes (partie correspondant aux tomes X à XIV dans la traduction française de l'édition Colli-Montinari, voir bibliographie) constituait le travail préparatoire de cette œuvre. Nietzsche en abandonna finalement le projet, et il utilisa ces textes pour écrire Crépuscule des idoles et L'Antéchrist.

Longtemps, on fit croire que Nietzsche avait été empêché par la folie d'achever son grand ouvrage[1], ou que cet ouvrage avait existé sous une forme complète et achevé, mais qu'il fut perdu en grande partie. L'avant-propos du Crépuscule des idoles signale d'ailleurs aux lecteurs que le premier livre de ce qui s'appelle à présent L'Inversion de toutes les valeurs était terminé à la date du . Ce premier livre est L'Antéchrist, dont le titre fut ainsi présenté dans sa première édition () et les suivantes, alors que Nietzsche n'avait plus sa raison et avait atteint un état végétatif qui devait être définitif :

Essai d'une critique du christianisme

Premier livre

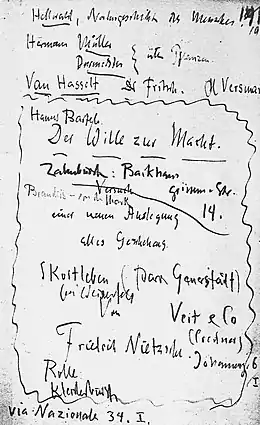

La photographie située en haut de cette page montre pourtant que Nietzsche a finalement considéré L'Antéchrist comme toute L'Inversion des valeurs, et qu'il a donc abandonné ce projet d'ensemble. Sur ce papier, il est en effet écrit :

Umwertung aller Werte

La mention Inversion de toutes les valeurs a été rayée. Or, comme cela est connu par une lettre de Peter Gast (un ami proche de Nietzsche) à la sœur du philosophe, Elisabeth Nietzsche, L'Antéchrist ne fut pas en fin de compte présenté par Nietzsche comme le premier livre de L'Inversion :

- « Étant donné qu’à l’origine, apparaît comme titre : L’Antéchrist. Inversion de toutes les valeurs, on peut penser que Monsieur votre frère, à l’époque de sa folie naissante, considérait avec ce livre son sujet achevé. »[2]

Gast ne parle pas de premier livre et affirme clairement que le projet est achevé. Plusieurs lettres de Nietzsche lui-même, datant des mois de novembre et , montrent que le projet d'ensemble n'existe plus, et qu'il n'y a en tout et pour tout qu'un seul livre correspondant à L'Inversion des valeurs. Or, Nietzsche a supprimé ce titre. Ainsi, ce qui devait être une œuvre composée de plusieurs livres, et qui porta tout d'abord le titre de La Volonté de puissance puis d'Inversion de toutes les valeurs, n'était plus pour Nietzsche que L'Antéchrist, tandis que les fragments préparatoires pour l'ensemble du projet n'étaient plus considérés par lui comme devant être retravaillés pour le projet initial.

- « - Mon Inversion de toutes les valeurs, dont le titre principal est l'Antéchrist, est terminée. »[3]

À la lumière de preuves de ce genre, que le travail des historiens et des philologues a fournies, il est apparu que La Volonté de puissance était une légende forgée par la propre sœur de Nietzsche, Elisabeth Nietzsche, afin de profiter du succès naissant de son frère devenu fou. On trouve déjà dans les lettres de Nietzsche des plaintes contre sa sœur qui préfigurent ce qui allait se produire :

- « J'ose à peine ajouter qu'au Paraguay[4], les choses vont aussi mal que possible. Les Allemands que l'on y a attirés sont furieux, réclament leur argent — on n'en a pas. Il y a déjà eu des voies de fait. Je crains le pire. — Cela n'empêche nullement ma sœur de m'écrire pour le avec ses pires sarcasmes, que je me décide enfin à devenir "célèbre". C'est assurément, ajoute-t-elle, une belle chose, mais quelle racaille j'ai été me choisir ! Des Juifs qui ont mangé à tous les râteliers, comme Georg Brandes... Et elle m'appelle encore "Fritz de mon cœur" !... Cela dure depuis sept ans ! »[5]

Cette falsification est à l'origine entièrement distincte de celle que feront subir les nazis aux textes de Nietzsche, puisqu'elle date des premières années du XXe siècle. La sœur de Nietzsche mettra ensuite l'œuvre de son frère au service du nationalisme allemand, en compilant quelques textes susceptibles de nourrir cette idéologie et de soutenir l'effort de guerre[6]. Mais tout ceci concerne l'Allemagne de Guillaume II. Par la suite, des auteurs nazis utiliseront des textes tronqués de Nietzsche pour leur propagande, et Elisabeth Nietzsche cautionnera la politique nazie[7], caution symbolisée par la canne du philosophe qu'elle offrit à Hitler le , à l'occasion de la visite de ce dernier aux Nietzsche-Archiv (Weimar). Malgré ces liens, ces deux aspects de la réception du texte nietzschéen restent cependant nettement distincts[8].

« La Volonté de puissance n'existe pas [9]»

Malgré les preuves qu'Elisabeth Nietzsche possédait de l'abandon de ce projet (et Gast le lui avait rappelé, voir la lettre citée plus haut), elle décida de publier un recueil de fragments présenté comme l'œuvre couronnant la pensée de Nietzsche et qu'il n'aurait pas eu le temps de terminer. Ce recueil parut en 1901. Sur le travail d'édition réalisé par Peter Gast, par Elisabeth Nietzsche et par les frères Horneffer, l'un des participants, Ernst Horneffer, écrira :

- « Nous avons voulu présenter notre compilation des travaux préparatoires pour l’Inversion, comme un recueil de matériaux ordonné par nous, de manière à ce que chacun puisse savoir de quoi il retourne. Nous voulions dire, comme pour les autres volumes : “Inédits de telle ou telle année (de l’époque de l’Inversion).” Mais Frau Förster-Nietzsche tenait à avoir l’Inversion en elle-même. C’est pourquoi elle a orgueilleusement baptisé ce simple recueil d’aphorismes : La Volonté de puissance, ce qui ne pouvait que nuire à Nietzsche. Il n’existe aucune Inversion, quand bien même Frau Förster-Nietzsche voulut-elle en avoir une. »[10]

Par la suite, afin de rendre l'idée de l'existence de La Volonté de puissance plus crédible, Elisabeth Nietzsche affirmera que l'œuvre avait été entièrement achevée par Nietzsche, mais que les trois derniers livres furent perdus par Franz Overbeck, l'ami le plus fidèle de Nietzsche, qui alla chercher ce dernier à Turin lors de son effondrement. L'Antéchrist devenait ainsi le premier livre de La Volonté de puissance (alors que Nietzsche le considérait comme toute L'Inversion), et l'édition des fragments fut présentée comme une tentative de reconstituer les parties égarées. Cette reconstitution fut élaborée selon l'un des nombreux plans auxquels Nietzsche avait réfléchi et d'après des classements qu'il avait fait de fragments destinés à sa grande œuvre avant d'en abandonner le projet.

Ce montage d'un faux fit dire à Karl Schlechta :

- « La Volonté de puissance n’existe pas en tant qu’ouvrage de Nietzsche et ce qui existe sous ce titre est sans intérêt positif, parce que les fragments sont mieux à leur place dans les œuvres publiées par lui. C’est sans doute pourquoi il a abandonné cette Volonté et maintenu les œuvres. »[11]

Et c'est Karl Schlechta qui, parmi les premiers (après les frères Horneffer cités plus haut), apporta les preuves de la fausseté de La Volonté de puissance, mais ce fut sans effet :

- « Le , Schlechta et Hoppe présentent au Comité scientifique de l'édition historico-critique des œuvres et de la correspondance de Nietzsche les conclusions de leur enquête sur la légitimité des éditions des livres de Nietzsche. Les preuves sont irréfutables : c'est une véritable entreprise de falsification que dirigea Elisabeth avec ses Nietzsche-Archiv. L'ouvrage est définitivement classé comme faux. Mais cette étude n'aura guère de retentissement : les maisons d'édition n'ayant rien à y gagner sur le plan financier, on continuera à lire et publier La volonté de puissance... »[12]

Toutefois, il n'invalidait pas la thèse selon laquelle Nietzsche n'avait pas eu le temps de terminer La Volonté de puissance.

Erreurs d'interprétation

Cette volonté de la sœur de Nietzsche influença considérablement la réception de la pensée de Nietzsche, car elle fit de La Volonté de puissance le fondement obligé de tout commentaire : on considéra en effet qu'avec ce livre on disposait d'un exposé aussi systématique que possible de la pensée de Nietzsche. Comme le remarquera Peter Gast, ce faux répondait aux besoins du public. Or, cette valorisation mensongère fut la cause de plusieurs types d'erreurs d'interprétation parfois relatives aux notions fondamentales de Nietzsche.

Les nombreuses erreurs de transcription relevées par l'édition critique des manuscrits de Nietzsche constituent un premier type d'erreurs. Ces fautes furent la source d'erreurs d'interprétations plus ou moins importantes, comme le montre Paolo D'Iorio à propos d'un commentaire de Gilles Deleuze. Ce dernier écrit, à propos de la Volonté de puissance :

- « Un des textes les plus importants que Nietzsche écrivit pour expliquer ce qu’il entendait par volonté de puissance est le suivant : « Ce concept victorieux de la force, grâce auquel nos physiciens ont créé Dieu et l’univers, a besoin d’un complément ; il faut lui attribuer un vouloir interne que j’appellerai la volonté de puissance ». La volonté de puissance est donc attribuée à la force, mais d’une manière très particulière : elle est à la fois un complément de la force et quelque chose d’interne. »[13]

Mais cette interprétation repose sur une erreur de transcription, signalée par Paolo D'Iorio :

- « Dans le manuscrit de Nietzsche, par contre, on ne lit pas innere Wille (vouloir interne), mais innere Welt (monde interne). On ne peut donc soutenir que la volonté de puissance est « à la fois un complément de la force et quelque chose d’interne », également parce que cela reproduirait un dualisme que la philosophie moniste de Nietzsche s’efforce à tout prix d’éliminer. »

De telles erreurs de transcription ont été reproduites dans toutes les éditions de La Volonté de puissance.

Un deuxième type d'erreurs est constitué par l'attribution à Nietzsche de textes apocryphes ; de telles erreurs suscitent des interprétations fausses puisque le commentateur n'analyse pas en réalité un texte de Nietzsche. D'Iorio en donne un exemple récent, trouvé dans le livre d'Alexis Philonenko, Nietzsche, Le rire et le tragique[14] :

- « « L’un de nos grands historiens de la philosophie » (quatrième de couverture) se lance dans un commentaire détaillé d’un aphorisme de La Volonté de puissance (édition Sautet no 26) dans lequel Nietzsche – « magistralement » disait jadis Bäumler dans sa postface – décrit les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le commentaire s’achève sur l’affirmation selon laquelle « si Rousseau pleure, Nietzsche rit » et : « Lire Rousseau à l’envers, c’est lire Nietzsche, et vice et versa ». Sans entrer dans les détails, nous nous contenterons de signaler que l’aphorisme qui sous-tend son interprétation [celle de A. Philonenko] n’est pas un texte de Nietzsche : il s’agit de simples notes de lecture, d’extraits de paraphrases, de commentaires recopiés du livre de Ferdinand Brunetière : Études critiques sur l’histoire de la littérature française, que Nietzsche a traduit en allemand, et que les différents éditeurs des Archives Nietzsche ont publiés tels quels. »

Ce type d'erreurs est également illustré par une autre erreur de Deleuze, relative à l'Éternel Retour, et reposant sur un fragment composé arbitrairement de deux autres fragments, présentés comme fragment unique et attribué à Nietzsche. Or, le faux fragment ainsi obtenu sur lequel s'appuie entièrement Deleuze pour sa compréhension de l'Éternel Retour contient en réalité plusieurs citations d'un scientifique, Johannes Gustav Vogt[15]. Son commentaire n'est donc pas un commentaire de Nietzsche.

Ce genre d'erreurs affecte également un large lectorat : le lecteur français qui lit aujourd'hui l'édition 1901 de La Volonté de puissance (traduite par Henri Albert, 1903, récemment rééditée telle quelle sans appareil critique) ne sait pas qu'il lit, par exemple, des textes de Tolstoï, et il les attribue à Nietzsche, puisque le livre qu'il a entre les mains est présenté comme un livre composé de fragments du philosophe.

D'Iorio relève donc deux types d'erreurs ; dans toutes les éditions de La Volonté de puissance, nous trouvons selon lui :

- de nombreuses erreurs de transcription qui affectent parfois la quasi-totalité des fragments édités, erreurs qui sont recopiées d'une édition à l'autre ;

- des erreurs d'attributions, découlant de la confusion entre ce que Nietzsche a écrit et ce qu'il a recopié (en le traduisant par exemple du français).

Ces erreurs étaient difficilement repérables au moment des premières éditions de La Volonté de puissance, puisque les manuscrits de Nietzsche étaient peu accessibles. Cependant, d'autres problèmes liés à la publication de ces fragments furent remarqués très tôt par quelques personnes. Ainsi, Albert Lamm écrit-il en 1906 :

- « On crée une aberration grave et irrémédiable quand […] on rassemble de vieilles annotations écartées par Nietzsche lui-même pour en faire une œuvre illusoire, trompeuse qui est placée à la suite des dernières œuvres de Nietzsche comme si elle constituait leur conclusion. Tandis que ce sont précisément ces œuvres qui ont dépassé et rendu caduques ces études préparatoires. »[16]

Cette remarque fait apparaître un troisième type d'erreurs : présenter des fragments comme des textes qui font foi, quand en réalité il s'agit d'ébauches préparatoires, les rend équivalents aux textes publiés, et ils acquièrent ainsi le statut de somme, de compendium systématique de la pensée de Nietzsche, ce que Nietzsche a explicitement condamné :

- « Je me méfie de tous les gens à systèmes et je les évite. La volonté du système est un manque de loyauté. »[17]

Ce mépris des systèmes philosophiques est l'une des causes de l'abandon de La Volonté de puissance.

Il existe enfin un quatrième type d'erreurs. Les différentes éditions de La Volonté de puissance, parce qu'elles sont en réalité des éditions de textes en devenir, induisent une interprétation qui s'est largement répandue, interprétation selon laquelle la pensée de Nietzsche est contradictoire. Or, nombre de ces contradictions relèvent d'une juxtaposition thématique des fragments, en l'absence de toutes références chronologiques. Des fragments distants de plusieurs décennies se retrouvent ainsi juxtaposés et peuvent exprimer des idées de Nietzsche fondamentalement opposées, ce qui rend le texte, en l'état, incompréhensible[18] :

- « On y retrouve pêle-mêle des notes des années 1870 à 1888, emmêlant ainsi allègrement les considérations de sa période métaphysique avec celles de sa période antimétaphysique. »[19]

Ces contradictions ont suscité de nombreux commentaires relatifs au problème méthodologique de leur interprétation, et ces questions de méthode se retrouvèrent à la base des travaux de plusieurs commentateurs, comme c'est le cas de Jean Granier qui consacre plusieurs chapitres à ces questions[20]. Si, au contraire, on considère ces fragments pour ce qu'ils sont, i.e. des ébauches sans cesse retravaillées, parfois utilisées en vue de la publication, mais souvent aussi finalement rejetées par Nietzsche, il apparaît que ces contradictions sont inévitables pour un tel travail qui s'étend sur des décennies, et que les apparentes contradictions de Nietzsche ne sont pas intrinsèques à sa pensée.

Résumant les deux dernières erreurs, Walter Kaufmann écrit :

- « La publication de La Volonté de puissance, comme œuvre finale et systématique de Nietzsche empêche de distinguer entre ses œuvres et les notes préparatoires et crée une fausse impression selon laquelle les aphorismes de ses livres sont de la même teneur que ces notes éparses. Depuis lors, c’est La Volonté de puissance qui a été considérée comme la position finale de Nietzsche et non plus Le Crépuscule des idoles ou L’Antéchrist, et ceux qui la considèrent comme étrangement incohérente sont enclins à conclure qu’il doit en être de même pour son œuvre propre. »[21]

Conséquences sur la réception française de Nietzsche

Comme le montrent les exemples cités ci-dessus, la réception française de Nietzsche fut fortement influencée par une œuvre, La Volonté de puissance, qui est un faux composé de textes fautifs.

En premier lieu, seule la première des éditions de La Volonté de puissance (1901) faites sous l'autorité de la sœur de Nietzsche fut traduite en français. Or, les erreurs contenues dans cette édition s'étendent à la moitié des fragments que Nietzsche avait organisés pour mettre au propre son projet :

- « L'ouvrage d'Elisabeth comprendra en tout 483 aphorismes et ne correspondra nullement au plan élaboré par Nietzsche — plan qui ne sera jamais publié par les Nietzsche-Archiv. Non seulement Elisabeth insère arbitrairement des fragments posthumes qui n'étaient nullement destinés à ce projet ; mais de plus, sur les 374 fragments que Nietzsche avait ordonnés en vue de la Volonté de puissance, elle en écarte 104. Et sur les 270 fragments légitimes ayant subsisté à la sélection arbitraire, 137 se révèlent être inexacts : lacunes, inexactitudes, ou leçons erronées. »[22]

La deuxième édition allemande remania entièrement les fragments et en ajouta plusieurs centaines (passant de près de 500 à plus de 1000 fragments) ; enfin, ce fut la troisième édition (elle non plus jamais traduite en français) qui servit à Karl Jaspers, Karl Löwith, Martin Heidegger, Eugen Fink, Charles Andler, ou encore Walter Kaufmann. Toutes ces éditions n'arriveront jamais en France.

En second lieu, l'édition qui acquerra la plus grande influence sur les commentateurs et les philosophes français est la compilation établie par Friedrich Würzbach, compilation réalisée sans l'aide des manuscrits, à partir des éditions fautives précédentes (cf. Bibliographie, 1935). Cette édition sera utilisée par presque tous les commentateurs comme édition de référence. Or, d'après Marie Luise-Haase et Jörg Salaquarda, cité par Paolo D'Iorio (voir bibliographie) :

- « Dans les concordances de la Kritische Gesamtausgabe un point exclamatif signale des erreurs de déchiffrage particulièrement graves, les omissions etc. dans notre concordance nous ne reprenons pas cette indication parce que dans les éditions précédentes pratiquement aucune des notes de Nietzsche n’a été transcrite de manière correcte. »[23] [nous soulignons].

Reposant sur ces éditions, l'édition de Würzbach est naturellement elle-même une somme d'erreurs de transcription.

La Volonté de puissance aujourd'hui

Les spécialistes de l'œuvre de Nietzsche qui participèrent à l'édition des textes à partir des manuscrits sont unanimes : Horneffer, Karl Schlechta, Richard Roos, Giorgio Colli, Montinari et d'autres, estiment que la fausseté de toutes les éditions de La Volonté de puissance est prouvée par l'examen philologique des textes. Citons également Heidegger, puisqu'il fit partie du comité pour la première édition historico-critique des œuvres de Nietzsche (projet qui fut interrompu) : Heidegger avait lui aussi remarqué l'état non scientifique de l'édition des œuvres de Nietzsche, et s'en était irrité. Une édition critique et scientifique des œuvres de Nietzsche a également été approuvée par Deleuze, très conscient de la non-scientificité de la Volonté de puissance[24].

Malgré cela, La Volonté de puissance est encore éditée et présentée comme une œuvre de Nietzsche, en France, en Italie et dans d'autres pays. On trouve ainsi en Allemagne des rééditions récentes de l'édition de 1906 préfacée par Alfred Bäumler, qui utilisa d'ailleurs les écrits de Nietzsche pour soutenir la propagande nazie.

Cette situation éditoriale, pour les spécialistes et philologues du texte nietzschéen, ne reflète pas les connaissances acquises ; ainsi Paolo D'Iorio conclut-il :

- « Je regrette d’avoir dû répéter ce que tous les connaisseurs de Nietzsche savent depuis des années et d’avoir dû revenir sur des questions depuis longtemps et à maintes reprises réglées dans le cours des polémiques qui ont accompagné La Volonté de puissance au cours de ce siècle. Mais tant que des éditeurs continueront de reproposer ce vieux faux au si beau titre, il nous faudra répéter – avec les mêmes vieux arguments [...] – qu’il s’agit d’un faux. »

Plans de l'œuvre

Nous possédons plusieurs plans de cette œuvre abandonnée ; certains de ces plans (en particulier le premier ci-dessous) ont été utilisés pour classer les fragments posthumes des cahiers de Nietzsche. Nous n'en donnons ici que deux :

Plan ébauché à Nice le

Esquisse d'un avant-propos

Livre premier : Le nihilisme européen

- I. Nihilisme

- II. Pour une critique de la modernité

- III. Pour une théorie de la décadence.

Livre deuxième : Critique des valeurs supérieures

- I. La religion comme expression de la décadence

- II. La morale comme expression de la décadence

- III. La philosophie comme expression de la décadence.

Livre troisième : Principe d'une nouvelle évaluation

- I. La volonté de puissance en tant que connaissance

- II. La volonté de puissance dans la nature

- III. La volonté de puissance en tant que morale

- IV. Pour une physiologie de l'art.

Livre quatrième : Discipline et sélection

- I. L'éternel retour

- II. La nouvelle hiérarchie

- III. Par-delà le bien et le mal

- IV. L'idéal aristocratique

- V. Dionysos.

Dernier plan, automne 1888

Dépréciation de toutes les valeurs

Livre premier :

L'Antéchrist. - Essai d'une critique du christianisme.

Livre deuxième :

L'Esprit libre. - Critique de la philosophie comme d'un mouvement nihiliste.

Livre troisième :

L'lmmoraliste. - Critique de l'espèce d'ignorance la plus néfaste, la morale.

Livre quatrième :

Dionysos. - Philosophie de l'Éternel Retour.

Bibliographie

Éditions

L'édition qui fait actuellement référence (et qui contient un registre des fragments destinés à la Volonté de puissance) :

- Werke. Kritische Gesamtausgabe (abréviation : KGW), hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin und New York 1967.

- Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden (abréviation : KSA), hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München und New York 1980. (ISBN 3-423-59044-0).

- Traduction française : Friedrich Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, XVII tomes (abréviation : FP), Gallimard.

Éditions non scientifiques

Le caractère non scientifique de ces recueils est établi par la comparaison directe avec les carnets de Nietzsche[25].

- Nietzsche, La Volonté de puissance. Essai d'une transmutation de toutes les valeurs. (Études et Fragments), 1901, traduit par Henri Albert, 1903.

- Nietzsche, La Volonté de puissance, seconde édition allemande (augmentée de plusieurs centaines de fragments), non-traduite en français, 1906.

- Nietzsche, La Volonté de puissance, troisième édition allemande (identique à la seconde, avec en plus un appareil critique), non-traduite en français, 1911.

- Nietzsche, La Volonté de puissance, Une interprétation de tout le devenir, édité par Max Brahn, 1917 (696 aphorismes, repris en 1 921 in Klassiker-Augabe).

- Nietzsche, La Volonté de puissance, édition Musarion (par Friedrich Würzbach, reproduction de la troisième édition, sans appareil critique), 1922.

- Nietzsche, La Volonté de puissance, reprise de l'édition Musarion par Alfred Bäumler, sans appareil critique (édition que recommandait Heidegger dans ses cours des années 1930), 1930.

- En 1930, trois éditions Kröner, dont une version nouvelle par August Messer (491 aphorismes).

- Nietzsche, La Volonté de puissance, texte établi par Friedrich Würzbach, 1935 (2397 aphorismes). Édition publiée en Allemagne en 1940, sous le titre : Le legs de Friedrich Nietzsche. Tentative d’une interprétation de tous les événements et d’une inversion de toutes les valeurs. Édition gravement fautive (voir ci-dessus). Réédité chez Gallimard, Collection Tel, numéro 259 et 260, (ISBN 2-07-074216-4) et (ISBN 2-07-074217-2).

Études

- Ernst Horneffer, Nietzsches letztes Schaffen. Eine kritische Studie, Jena, 1907.

- Richard Roos, « Les derniers écrits de Nietzsche et leur publication », in Revue Philosophique, 146 (1956), p. 262-287.

- K. Schlechta, Le cas Nietzsche, Paris, Gallimard, 1960.

- Heinz Frederick Peters, Nietzsche et sa sœur Elisabeth, Paris, Mercure de France, 1978.

- David Marc Hoffmann, Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs. Chronik, Studien und Dokumente, Berlin-New York, De Gruyter, 1991.

- Montinari, Mazzino, « La Volonté de puissance » n'existe pas.

Citations

- « Monsieur Schmeitzner ! Monsieur Schmeitzner ! Publier des morceaux de mes lettres est à mes yeux un délit des plus graves. C’est une chose qui me fait souffrir comme peu d’autres – et c’est le plus grossier des abus de confiance. » Carte postale de Nietzsche à son éditeur, Ernst Schmeitzner, .

- « J'ai peu à peu rompu presque toutes mes relations humaines, par dégoût de voir que l'on me prend pour autre chose que ce que je suis. » F. Nietzsche à M. von Meysenbug, Lettre du .

- « L’édition des œuvres posthumes de Nietzsche écrites pendant les dernières années de son activité intellectuelle a fait l’objet d’une vive discussion. Dans la mesure où l’on met en question l’existence d’une dernière œuvre fondamentale de Nietzsche (La Volonté de puissance), notre nouvelle édition critique résout le problème d’une manière claire et simple : cette œuvre principale n’existe pas. Ce sont des circonstances historiques singulières qui ont donné à cette question une importance exagérée.» Giorgio Colli & Mazzino Montinari, « État des textes de Nietzsche », in Nietzsche, Cahiers de Royaumont, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p. 136.

Notes et références

- C'était en particulier la thèse de Alfred Bäumler, principal artisan de la récupération par les nazis de l'œuvre de Nietzsche. Voir, pour plus de détails, Mazzino Montinari, « Interprétations nazies. »

- Peter Gast à Elisabeth Förster-Nietzsche, le 8 novembre 1893, cité par Paolo D'Iorio.

- 20 novembre 1888, lettre à Georg Brandes.

- Elisabeth Nietzsche était partie au Paraguay avec son mari pour fonder une communauté d'« Aryens purs ».

- Lettre à Franz Overbeck, Noël 1888.

- En 1915, elle fait distribuer 20 000 exemplaires d'une compilation de citations censées illustrer le patriotisme de Nietzsche.

- En 1922, elle compile des citations anti-démocratiques de Nietzsche, Sur les États et sur les peuples, et adhère entièrement aux idées d'extrême droite et à la légende du « coup de poignard dans le dos (Dolchstoßlegende) ».

- Sur ce point, Mazzino Montinari : « Notons qu’on a fini également par “faire porter la faute” à Elisabeth Förster-Nietzsche pour ce qui concerne tous les abus liés au nom de Nietzsche, en tant que “philosophe du national-socialisme”; mais c’est une simplification inadmissible et une nouvelle légende. Les Bäumler (mais aussi les Lukács) et tous ceux qui ont maltraité “idéologiquement” Nietzsche, ont fait ceci pour leur propre compte, et n’avaient certainement pas besoin “d’être menés par le bout du nez” par une sœur plus qu’octogénaire. Comprendre la pensée de Nietzsche et l’interpréter sans déformations idéologiques, était possible, même sous l’“empire” de la Förster-Nietzsche à Weimar. »

- Cette section suis Paolo D'Iorio, Postface à Mazzino Montinari, « La Volonté de puissance n'existe pas », disponible sur Internet : http://www.lyber-eclat.net/lyber/montinari/postface.html

- Ernst Horneffer, Nietzsches letztes Schaffen. Eine kritische Studie, Jena, 1907, p. 52-53.

- K. Schlechta, Le cas Nietzsche, tr. fr. Paris, Gallimard, 1960, p. 139.

- Source : « La Volonté de puissance, mythe et réalité »

- Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, p.u.f., 1962, p. 56. Cité par Paolo D'Iorio

- Alexis Philonenko, Nietzsche, Le rire et le tragique, Ldp Biblio Essais, numéro 4213, 1995, (ISBN 2-253-94213-8)

- Paolo D'Iorio, L'Éternel Retour. Genèse et interprétation [PDF].

- Albert Lamm, « Nietzsche und seine nachgelassenen ‘Lehren’ », Süddeutsche Monatshefte, septembre 1906, p. 255-278, cit. in D. M. Hoffmann, Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs. Chronik, Studien und Dokumente, Berlin-New York, De Gruyter, 1991, p. 69. Cité par P. D'Iorio.

- Crépuscule des Idoles, « Maximes et pointes », § 26.

- Heidegger avait déjà dénoncé le caractère inintelligible de ces juxtapositions contradictoires. Voir ses cours, Nietzsche I et II.

- Source : « La Volonté de puissance, mythe et réalité. »

- Jean Granier, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche.

- W. Kaufmann, Nietzsche : Philosopher, Psychologist. Antichrist, Princeton, 1950.

- Source : La Volonté de puissance, mythe et réalité.

- in « Konkordanz. Der Wille zur Macht : Nachlaß in chronologischer Ordnung der Kritischen Gesamtausgabe », Nietzsche-Studien, 9 (1980), p. 446-490. Cité par P. D'Iorio.

- Deleuze, Nietzsche, , Section "L'œuvre"

- Source de cette bibliographie : Paolo D'Iorio, Postface à Mazzino Montinari, « La Volonté de puissance n'existe pas ».

Article connexe

Liens externes

Éditions

- Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe, Édition allemande des textes de Nietzsche d'après l'édition critique de Colli / Montinari, édité par Paolo D'Iorio, Paris, Nietzsche Source, 2009–

- Der "Wille zur Macht" – kein Buch von Friedrich Nietzsche, une sélection de fragments posthumes de Friedrich Nietzsche concernant son concept philosophique et ses projets de livre Wille zur Macht (volonté de puissance), édité par Bernd Jung d'après l'édition critique numérique, 2012/13