L'Aurore (Michel-Ange)

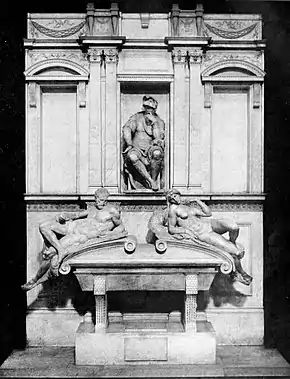

L'Aurore (en italien Aurora), ou encore Le Matin, est une statue en marbre réalisée par Michel-Ange entre 1524 et 1527. Elle fait partie de la décoration de la Sagrestia Nuova, la nouvelle sacristie de la basilique San Lorenzo de Florence. Ses dimensions sont 155 × 180 cm (longueur maximale en oblique 206 cm). Il s'agit de l'une des quatre allégories des Parties du Temps, qui se trouve à droite sur le sarcophage du tombeau de Laurent II de Médicis, duc d'Urbin.

| Artiste | |

|---|---|

| Date |

1524-1527 |

| Type | |

| Technique |

Statue en marbre |

| Dimensions (H × L) |

155 × 180 cm |

| Mouvement | |

| Localisation |

Histoire

L'Aurore a été réalisée pendant la deuxième phase des travaux, lors de leur reprise en 1524, après l'élection de Clément VII au trône papal. En 1527, elle devait déjà être terminée, car cette année-là, elle apparaît dans une gravure du Triomphe de la Fortune de Sigismond Fanti.

_-_BEIC_6366262.jpg.webp)

Description

L'Aurore, ou l'Aube, est considérée comme une personnification féminine semi-étendue et nue, comme les autres statues de la série. Elle avait peut-être pour modèle les divinités de la montagne et du fleuve sur l'arc de Septime Sévère à Rome. Sa tête est voilée et elle fait un geste comme si elle se réveillait, se levant de son lit et tournant son torse vers le spectateur, avec un coude plié en appui et l'autre bras qui s'incline pour chercher, à hauteur de l'épaule, le voile pour le soulever. Une jambe est tendue mollement sur le côté du sarcophage, l'autre est en avant et cherchant un appui.

Elle est représentée portant le voile, symbole de deuil.

Inachevée, surtout au niveau des pieds, cette figure ne convient pas parfaitement au couvercle du sarcophage, de sorte qu'elle dut être adaptée à son plan incliné à l'aide d'un peu de matériau de remplissage[1].

Toutes les statues ont les yeux vides, sans pupille ni iris, aveugles symbolisant le Sommeil et l'Oubli, l'impuissance face à la Destinée.

Analyse

Parmi les différentes lectures iconologiques proposées, la statue a été vue comme un emblème de « l'amertume » ou comme une douleur médiatisée par le tempérament mélancolique, ou encore comme un symbole de la lumière divine qui fuit les ténèbres, ou du tempérament sanguin, ou encore comme l'air ou la terre.

Giorgio Vasari voit exprimé dans L'Aurore la douleur et le deuil sur la mort du duc Laurent. Il justifie son interprétation en attirant l'attention sur la position corporelle, l'attitude et le regard de la figure. Le voile peut de ce fait être interprété comme un symbole du deuil (Ernesto Steinmann, 1907 ; Charles de Tolnay). Pour Erwin Panofsky (1997), L'Aurore symbolise l'élément air et le tempérament sanguin, mais ces interprétations n'ont aucun caractère de nécessité. Raffaello Borghini (1584) reconnait déjà la problématique de l'interprétabilité en faisant remarquer que L'Aurore, Le Crépuscule et Le Jour ne présentent pas d'attributs, et que contrairement aux allégories antiques des moments du jour, ils ne peuvent donc pas être identifiés. Sur le plan formel, la figure dénote une parenté avec les divinités fluviales antiques (Tolnay), d'où ne résulte toutefois aucun élément d'interprétation[1].

Bibliographie

- Franck Zöllner, Christof Thoenes, Michel-Ange - L'œuvre peint, sculpté et architectural complet, Cologne, Taschen, , 791 p. (ISBN 978-3-8365-3715-5).

- (it) Marta Alvarez Gonzáles, Michelangelo, Mondadori Arte, Milan, 2007 (ISBN 978-88-370-6434-1).

- (en) Rona Goffen, « Mary’s Motherhood According to Leonardo and Michelangelo », Artibus et Historiae, vol. 20, , p. 35–69.

- (en) Leo Steinberg, « Michelangelo’s Madonna Medici and Related Works », The Burlington Magazine, vol. 113, , p. 144–9.

- (it) Umberto Baldini, Michelangelo scultore, Milan, Rizzoli, .

Articles connexes

Références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Aurora (Michelangelo) » (voir la liste des auteurs).

- F. Zöllner, C. Thoenes, p. 639.

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :