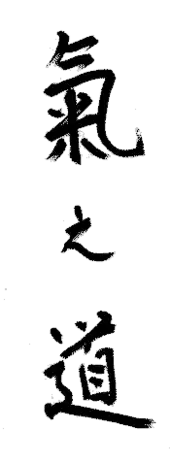

Kinomichi

Le kinomichi (気之道, kinomichi) est un budō (méthode d'éducation issue d'un art martial japonais), fondé par maître Masamichi Noro à Paris (France), en 1979. Maître Masamichi Noro a été l’un des élèves internes, uchi deshi 内弟子, de maître Morihei Ueshiba 植芝盛平, fondateur de l’aïkido 合気道. C’est en tant que « délégué pour l’Europe et l’Afrique » désigné par maître Morihei Ueshiba qu’il débarque à Marseille le , précédant les maîtres Mutsuro Nakazono et Tamura dans la construction commune d’un aïkido européen et africain. Fort de sa maîtrise martiale et poussant plus loin sa recherche, il crée dix-huit ans plus tard le kinomichi et perpétue sous une forme renouvelée l’enseignement de son maître.

|

Kinomichi

気之道 | |

| |

| Domaine | Art martial |

|---|---|

| Pays d’origine | |

| Fondateur | Masamichi Noro |

| Dérive de | aïkido |

Le kinomichi est affilié en France à la Fédération française d'aïkido, aïkibudo, kinomichi et disciplines associées (FFAAA) en tant que discipline sportive non compétitive, ainsi qu'à la Fédération Française de Karaté (FFK). Il entretient des relations chaleureuses avec le Centre mondial de l’aïkido, le Hombu Dojo de Tokyo et son représentant, l’actuel doshu 道主, maître Moriteru Ueshiba 植芝守央, petit-fils du fondateur de l’aïkido.

Orientation

Les sources

Le kinomichi reprend toutes les techniques d'aïkido, elles-mêmes reprises du daitōryū aikijūjutsu 大東流合気柔術 dont les origines remontent au XIIe siècle. À l’exemple de toutes les écoles traditionnelles japonaises koryu 古流 et imitant leur mode de reproduction, le kinomichi réinterprète sous la direction d’un maître attesté les éléments fondamentaux d’une école, de son enseignement et de sa maîtrise pour explorer les techniques, prolonger l’étude des principes et vivifier la voie, le do en japonais ou le tao en chinois 道. Comme son maître Morihei Ueshiba avait créé l’aïkido à partir du Daïto Ryu Aïki Jujutsu de maître Sokaku Takeda 武田惣角, maître Masamichi Noro a poussé sa recherche jusqu’à la création du Kinomichi en le fondant sur la technique, les principes et la philosophie de l’aïkido. Ce processus naturel au monde des budos japonais, tout en produisant une diversité culturelle plus grande, ne constitue pas un reniement ou une objection mais l’ouverture d’une voie nouvelle que les générations précédentes n’avaient encore défrichée.

Le kinomichi est un budo japonais, littéralement voie (do) qui arrête la lance (bu). Il est une discipline qui vise à l'établissement de la paix et la recherche des conditions de paix. Dans ce sens, le kinomichi interprète les deux idéogrammes bu et do selon leur acception la plus large, à savoir une voie visant à établir la paix. En effet, à sa manière, le budo fait écho à la préoccupation fondatrice de la pensée extrême-orientale qui tend vers la paix entre les hommes.

En tant que tradition générale, le budo signifie que le kinomichi, tradition particulière, prend son sens au sein d’un ensemble d’écoles qui prennent tout leur sens… ensemble. Indépendant et interdépendant, il interroge la voie, le do, le tao.

Une Voie pour l’homme

Considérant que l’enseignement doit s’attacher à l’essentiel et commencer par lui, maître Masamichi Noro met l’accent sur la paix et sa réalisation. Il pose l’homme comme lien entre la terre et le ciel. De cette union qui tient en harmonie la voie du ciel tendō (天道), celle de la terre jimichi (地道) et celle de l’homme jinō (人道), il dégage une direction ascendante de l’énergie ou ki en japonais et qi en chinois 気. Dans la compréhension extrême-orientale, le ki est un souffle présent en tous lieux et en tous temps. Sa condensation crée les êtres et son évaporation les dissout.

Il découle de la perspective dégagée par l'approche orientale que la voie de l'homme concerne bien sûr l'homme autant que la femme, mais également l'enfant. Il y a donc un enseignement spécifique pour les enfants et les adolescents, garçons et filles. L'enseignant répond à son élève avec précision et pour un enfant, il le fait au rythme de celui-ci, à la hauteur de sa compréhension, avec le même degré de sincérité : cela s'appelle répondre et va bien au-delà de transmettre. Un adulte peut se satisfaire de la transmission, un enfant exige la réponse.

Une orientation pacifique

La technique suit ce cheminement pour que les poussées voyagent du sol vers le haut, des pieds vers les mains, de l’appui vers la saisie et au-delà. La génération de l’énergie prend sa source dans le sol et l’intention. Sa conduite passe par des centres énergétiques dont le fameux hara situé dans l’abdomen. Elle est modulée par le cœur des pratiquants, shin en japonais 心. Sa manifestation est décelable par un accroissement de l’énergie, le produit final étant alors plus grand que la somme des composants initiaux. Le corps du pratiquant laisse passer cette énergie/souffle par une présence au sol, un relâchement des muscles et des tendons et une attention à l’autre. Dans le kinomichi, l’esprit du dojo, lieu où l’on étudie la voie, ne nécessite pas le recours à un cadre conflictuel car l’étude de la paix et sa réalisation ne le requièrent pas.

Caractéristiques

Le contact

Le contact tel que le propose maître Noro est une alternative à la notion d'attaque ou de défense, s'exprimant au travers de poussées ou de saisies, atemi ou dori. Le kinomichi n'exige pas de soumission et ne recherche pas un pouvoir qui serait de domination, mais souligne plutôt l'importance tant de uke que de tori. Le contact, sous la forme d'une saisie ou d'une poussée, est l'exigence d'une sincérité mutuelle dans l'engagement ainsi que d'une perception de soi et d'autrui. Il est simple, ferme et plein d'attention. Pour dégager son orientation, maître Noro a codifié seize formes de contact.

Lors de la pratique du kinomichi, l'ouverture à l'autre s'exprime par une attitude bienveillante. Le sourire, constamment sollicité par maître Noro lors de la pratique, est un élément important du contact et un des nombreux aspects de la manifestation de l'art. La qualité du toucher, du regard et du kamae, posture, sont significatives d'un échange chaleureux. De plus, le contact ne s'arrête pas au partenaire direct et comme zanshin, présence de l'esprit, il englobe l'ensemble des pratiquants présents sur le tatami. Il permet l'expression de l'énergie et du cœur.

La spirale

Le mouvement de kinomichi s'exprime selon une spirale. Elle est perçue directement dans le corps des partenaires. Elle intègre la ligne droite et le cercle. Les mouvements se font par une avancée progressive. De la statique à la dynamique, l'énergie se déploie en spirale et réalise l'unité du lent et du rapide au-delà des oppositions de surface. Les chaînes musculaires elles aussi sont sollicitées en suivant cette figure. Cette hélice répartit l’effort depuis les chevilles jusqu'aux poignets et aux cervicales. Elle dissout les tensions et prévient les contraintes articulaires notamment celles si fréquentes de la charnière dorso-lombaire.

Le ki 氣

La conception occidentale du monde repose sur une distinction entre le domaine physique qui est tangible et le champ métaphysique, au-delà du physique, son complémentaire, séparation qui correspond à celui des livres d’Aristote 384-322 av. J.-C. La conception chinoise et par extension japonaise perçoit le ki (en japonais, qi en chinois) comme « un souffle (qi 氣), influx ou énergie vitale qui anime l’univers entier. […] À la fois esprit et matière, le souffle assure la cohérence organique de l’ordre des vivants à tous les niveaux. »[1]. On ne peut parler de ki du kinomichi car le ki n’appartient à personne ni ne repose en quiconque ni en quelque lieu. Il circule et nous en sommes les supports, les canaux, les conducteurs. Le kinomichi crée une circulation particulière qui permet à chacun de s’élever, de la terre vers le ciel, du chi 地 vers le ten 天 en passant par l’homme. Maître Masamichi Noro reprend à son compte la vision de son maître, Morihei Ueshiba, qui utilisait ses techniques pour parfaire la juste circulation du ki en lui-même et vers son partenaire (en japonais uke 受け) — voir les articles dans la bibliographie.

Obéissant à un désir d’harmonie des forces, aïki en japonais 合気, la technique est orientée vers une préservation de l’autre et de soi, une prolongation des gestes et non leur obstruction, un étirement des membres et non une contrainte articulaire. Elle est mise en œuvre par des enfants, des adolescents, des adultes jusqu’au troisième âge. Sa richesse est explorée par les femmes et les hommes, à chacun selon sa sensibilité. Les différences, souvent source de conflits, sont au cœur de l’écoute, du regard et du toucher. Elles sont l’opportunité d’un dépassement, d’une rencontre, de retrouvailles. Alliant confort et exigence, plaisir de l’ouverture du corps et effort physique, activité de loisir et pratique de haut niveau, le kinomichi dépasse ce que d’aucuns nomment paradoxe. Il vise à fusionner dans le foyer de la pratique les antagonismes qui causent tant d’opposition et de conflits. Les arts orientaux se comprennent si l’on met ses pas dans ceux des maîtres.

Shin 心

Le shin ou cœur/esprit est indissociable du ki. Pour reprendre le texte d’Anne Cheng : « L’homme est non seulement animé [de qi] dans tous ses aspects, il y puise ses critères de valeur, qu’ils soient d’ordre moral ou artistique. Source de l’énergie morale, le qi, loin de représenter une notion abstraite, est ressenti jusqu’au plus profond d’un être et de sa chair. » Le shin en tant que cœur est à la fois organe et espace de perception. Organe, le shin nous convie à ressentir l’autre, à éprouver son ki, à contacter le partenaire par son énergie. Il est espace par la continuité d’expérience, de sensation et d’émotion que chacun éprouve devant l’humanité de celui ou celle qui nous fait face. Le shin est un signe de santé de notre énergie : un shin perverti est indicateur de ki faible, un shin généreux est témoin de ki fort. Le shin du kinomichi répond à l’invitation de Confucius de vivre la joie de l’étude, le plaisir de la rencontre et le bonheur du partage « avec l’ami qui vient de loin »[2]. Il continue la recherche de Morihei Ueshiba de faire de son art un pont entre les hommes. Maître Masamichi Noro se fait un devoir de transmettre au cœur de la technique le cœur de son maître.

Dans une perspective physiologique occidentale, le corps produit le mouvement en mobilisant les muscles dont l’effort est soutenu par le travail respiratoire et cardiaque. Cette compréhension de la génération d’énergie est issue des Lumières européennes comme l’a montré Georges Vigarello[3] et ne rend pas compte d’une conception extrême orientale reposant sur le ki. Afin de transférer à l’élève cette capacité à mobiliser le ki, les maîtres japonais ont élaboré une pédagogie que maître Masamichi Noro a su adapter au corps et à la mentalité occidentale. La technique consiste en une conduite du ki : emprunter, conduire et restituer le ki. Il ne s’agit pas tant donc de générer à partir d’un centre que d’établir une circulation de la terre vers le ciel, de l’appui au sol vers le partenaire, au long d’un bras, d’un bâton ou d’un sabre. Cependant, si la direction est verticale, le sens donné est ascendant. À cet effet, maître Masamichi Noro recourt au cœur, shin 心. Selon sa perspective, le shin permet non seulement de ressentir l’autre mais encore plus de dépasser l’antagonisme soi/autrui. « S’il m’est avantageux de m’élever, je dois admettre qu’il en est de même pour autrui et que l’effet de la technique ne m’appartient pas uniquement mais qu’il vaut pour nous deux ». Le shin est la condition d’une empathie, d’un mouvement vers l’autre. En ce sens, nous pouvons comprendre la parole de Morihei Ueshiba : « Mon aïkido est amour» 合氣は愛なり. Si le ki soutient le geste, le shin en module la palpitation. Il met en harmonie deux cadences, ce qui permet aux deux partenaires de tendre vers l’aïki, l’harmonie des souffles.

Un budo

À la question que lui posait Arnaud Desjardins sur son art, maître Masamichi Noro répondit : « Si je pouvais expliquer mon art, je n’aurais plus besoin de l’étudier. » Le kinomichi est un art traditionnel dans son mode de formation, de transmission et d’évolution. Ce qui s’en dit aujourd’hui annule ce qui appartient à un temps passé et ce qui s’écrit maintenant s’efface devant l’art qui perce dans l’instant qui vient. En tant que budo relevant d’une conception extrême orientale, le kinomichi est « sans profit », selon la terminologie du zen 禅.

Techniques et initiations

Les techniques sont étudiées mains nues, avec bâton, sabre en bois et sabre, debout ou à genoux, avec un partenaire ou plusieurs, de manière codifiée ou librement. La richesse technique de cet art et la profusion des variations peuvent faire croire à une complexité. Cependant, une étude approfondie et soutenue par la présence d’un maître permet d’entrevoir une simplicité que dévoile la compréhension des principes. Ainsi, chaque variation ouvre une porte vers ses consœurs. Reprenant l’approche didactique de son maître Morihei Ueshiba, maître Masamichi Noro a retenu dix techniques comme bases. L’apprentissage se fait par niveaux, d’étude ou initiations, objectivés par les grades Dan, titres et diplômes d'Etat.

- Initiation 1 : six premières techniques de base, trois de terre (ichi, nichi, sanchi) et trois de ciel (iten, niten, santen). L'initiation 1 s'ouvre sur l'étude de l'étirement, de l'énergie dirigée en spirale et d'une impulsion partant du sol vers le haut, selon la relation terre-ciel. Schématiquement, les techniques dites de terre poussent vers le bas et celles de ciel poussent vers le haut.

- initiation 2 : 19 mouvements avec les six premières techniques de base

- initiation 3 : 33 mouvements sur toutes les techniques de base et sur les deux premières formes d’approche

- initiation 4 : 111 mouvements et 8 formes d’approche

- initiation 5 : tous les mouvements sur les 16 formes d’approche, avec un ou plusieurs partenaires

- initiation 6 : formes d’approche avancées, utilisation de nouveaux outils tels que tanto, tessen

- initiation 7 : approche idéale de l'être et de la pratique vers lequel le pratiquant chemin

À partir de l’initiation 5, sont au programme des formes d’approche avancées et un travail avec plusieurs partenaires. Il s’agit d’une exigence qui parachève le travail sur le ki. Elle donne tout son sens à la conduite du ki. Elle est la caractéristique et la recherche du plus haut niveau. Cette manière de découvrir l'art du kinomichi est sans doute ce qui caractérise proprement le chemin dégagé par maître Masamichi Noro. Si le sentier signe la démarche d'un maître, la montagne, cependant, est le bien de tous.

Comme dans les anciennes écoles traditionnelles japonaises ou koryū, Il n’y a pas non plus de compétition. La compétition avait été introduite dans le monde des arts martiaux japonais vers 1880 par maître Jigoro Kano pour faire connaître son art, le judo car durant cette époque, l'ère Meiji (1868-1912), les budos voyaient leur avenir radicalement compromis par une désaffection du public pour cette richesse culturelle du Japon. La compétition permettait à ses élèves de tester leur niveau et non d’exacerber leur volonté de domination. La compétition est donc un phénomène récent et son utilité a été définie par maître Jigoro Kano.

Notes et références

- « Histoire de la pensée chinoise », Anne Cheng, éditions Seuil, Paris, 1997 (ISBN 978-2-02-054009-4).

- Dans les Entretiens de Confucius.

- Histoire du corps, vol. 1 : De la Renaissance aux Lumières, Georges Vigarello, p. 286-302, éditions Seuil, Paris, 2005 (ISBN 978-2-02-022452-9).

Voir aussi

Bibliographie

- Nguyen Thanh Thiên, Le voyage d'un maître, entre Ciel et Terre, auto-édition (ISBN 979-10-699-8159-1, lire en ligne)

- Nguyen Thanh Thiên, Dans la spirale du Kinomichi, coll. « Dragon » (no 16), (lire en ligne).

- maître Masamichi Noro et maître Christian Tissier, Une rencontre de l’Aïkido et du Kinomichi, Gabriel Turkieh, Production Altomedia, .

- Masamichi Noro sensei, Le mouvement universel du ki, coll. « Aikido Magazine », (lire en ligne).

- Raymond Murcia, Le Kinomichi, du mouvement à la création. Rencontre avec Masamichi Noro, Éditeur Dervy-Livres, coll. « Chemins De L'harmonie », (ISBN 2850768065).

- Daniel Roumanoff, La pratique du Kinomichi avec maître Noro, Éditeur Criterion, coll. « L'homme relié », (ISBN 2741300402).

Liens externes

- Fédération française d’aïkido, aïkibudo, kinomichi et disciplines associées à laquelle est affilié le kinomichi en France

- Fédération Française de Karaté, autre affiliation du kinomichi : https://www.ffkarate.fr/?s=kinomichi&cat=0