Karl Helbig

Karl Martin Alexander Helbig (né le à Hildesheim et mort le à Hambourg) est un explorateur, géographe et ethnologue allemand. Ses voyages l’ont notamment conduit à Java, à Sumatra, à Bornéo et en Amérique centrale.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 88 ans) Hambourg |

| Sépulture |

Bernadottestraße (d) |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Explorateur, coal trimmer, chauffeur de navire, conveyor, géographe, ethnologue, écrivain |

| Distinction |

|---|

K. Helbig se distingue dans ses travaux par un sens aigu de l’observation, des contenus instructifs ainsi qu’un langage épuré et compréhensible. En plus de ses travaux en géographie et en ethnographie, K. Helbig a également écrit des récits de voyages populaires, des livres pour enfants et adolescents et des romans d’aventures dans lesquels il raconte ses expéditions au grand public d’une façon à la fois puissante et divertissante. Il en va de même pour les conférences qu’il a animées dans des écoles et des instituts scientifiques, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.

Karl Helbig a été décoré de l’Ordre du Mérite sur ruban de la République fédérale d’Allemagne et a également reçu le prix scientifique national du Mexique.

Biographie

Depuis le dernier quart du XIXe siècle, sur ordre du gouvernement colonial des Indes orientales néerlandaises, plusieurs expéditions géodésiques professionnelles ont été entreprises et ont permis, au terme de décennies de travail, de découvrir des régions reculées de l’Insulinde et de les ajouter à la carte. Les travaux de Karl Helbig ont été d’autant plus reconnus qu’il est parvenu dans les années 1930, à l’aide d’études de terrain traditionnelles, à combler certaines zones de la carte jusqu’alors inexplorées. K. Helbig a mené ses recherches géodésiques non seulement sur l’île de Bornéo, encore largement inexplorée à l’époque, mais également – poursuivant des recherches entreprises par Franz Wilhelm Junghuhn et Hermann von Rosenberg dans le sud des terres batak – sur l’île de Sumatra, déjà relativement bien exploitée à l’époque.

Ses voyages en Amérique centrale sont tout aussi importants. En effet, K. Helbig y découvre également des régions jusque-là inexplorées. Au Chiapas et au nord-est du Honduras, ses recherches l’amènent à révolutionner le matériel cartographique de l’époque.

Ses travaux ne se limitent cependant pas à la cartographie, qu’il ne pouvait mener, en tant que scientifique indépendant, que dans les grandes lignes. Ses recherches comprennent également des analyses géologiques, botaniques, climatographiques, ethnologiques et géographico-économiques. Soucieux de parvenir à une représentation d’ensemble exhaustive, il se considère souvent comme le successeur de F. W. Junghuhn dont il admire les écrits[1]. Son acharnement à exploiter toutes les ressources disponibles pour parvenir à cette polyvalence se retrouve dans ses deux bibliographies classées et commentées sur l’Inde profonde, l’Insulinde et Bornéo.

Jeunesse

Karl Helbig, né le à Hildesheim, est le fils de l’ingénieur Otto Helbig et de sa femme Ida, née Manß. En 1912, il entre en Realschule et passe son baccalauréat en 1921. Entre-temps, de 1919 à 1920, il s’engage volontairement comme garde-frontière à l’Est de l’Allemagne.

Par la suite, K. Helbig connait des moments difficiles. En hiver 1921, il travaille comme mineur dans des conditions de chaleur extrême (jusqu’à 42 °C) à 900 mètres sous terre dans une mine de potasse à proximité de Diekholzen. À la fin de l’année 1921, sa mère décède et son père est victime d’un violent infarctus au début de l’année 1922, ce qui oblige K. Helbig à subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de sa sœur Elisabeth et à ceux de son père. Après avoir travaillé comme livreur dans une briqueterie de Thuringe, comme manœuvre dans une ferme à Peine, et comme assistant dans un haras à Celle, il entreprend des études en sciences de la terre à l’université de Göttingen à l’automne 1922. Sa tentative de financer ses études et de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant en tant que chauffeur dans un hôpital de Göttingen échoue à cause de l’inflation et le conduit à abandonner ses études à l’été 1923.

Son besoin irrépressible de découvrir le monde le pousse ensuite à s’engager dans la Marine marchande où il exerce les métiers de soutier et de chauffeur de bateau jusqu’en 1951, puis de graisseur et d’assistant au commissaire de bord. De cette manière, ses voyages maritimes étaient gratuits et sa solde lui permettait, en minimisant ses dépenses, de financer au moins en partie ses excursions.

Il effectue son premier voyage en 1923 à bord du Drachenfels, un paquebot à vapeur. Il traverse la mer rouge en direction de l’Inde et fait escale à Karatschi, à Bombay, à Colombo et à Calcutta où il apprend par une lettre de sa sœur le décès de son père. À son retour à Hambourg, sa sœur et lui se retrouvent complètement démunis à cause de l’inflation, si bien qu’ils doivent secrètement enterrer l’urne contenant les cendres de leur père pendant la nuit dans le caveau familial d’Eisenach[2].

Avant son séjour d’études sur l’île de Java, Karl Helbig effectue 8 voyages maritimes supplémentaires au cours desquels il fait escale dans plus de 60 ports, dont ceux de l’Insulinde, du Mexique et des Antilles, de la Méditerranée à Istanbul et du Levant.

Études et thèse

À l’automne 1927, Karl Helbig s’inscrit à l’Université de Hambourg. Il y suit des cours de géographie avec Siegfried Passarge, d’océanographie avec MM. Schultz et Schott, de géographie économique avec M. Lütgense, de climatologie avec M. Kuhlbrodt, de géologie et de paléontologie avec Georg Gürich, Karl Gripp et Johann Wysogorski et enfin d’indonésien avec MM. Dempwolff et Aichele. Il finance ses études en travaillant comme docker le soir ou la nuit.

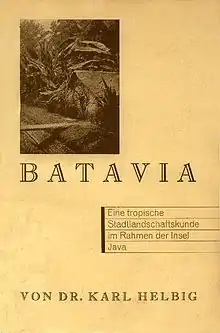

Pendant le semestre d’été de 1929, Karl Helbig fait une pause. Avec l’accord de son directeur de thèse, il se rend à Java en travaillant comme chauffeur à bord du paquebot à vapeur Menes. Il reste alors neuf mois à Batavia (ancien nom de Jakarta) et dans ses alentours. Soutenu financièrement par Emil Helfferich, directeur d’un syndicat de plantation allemand, Karl Helbig parvient à réunir les ressources nécessaires à l’écriture de sa thèse dont le sujet s’articule autour du développement, des structures architecturales et de l’importance économique, coloniale et culturelle de Batavia, capitale des Indes orientales néerlandaises. Le résultat de ce travail, la thèse illustrée par des images, des cartes et des schémas intitulée Batavia. Eine tropische Stadtlandschaftskunde im Rahmen der Insel Java (Batavia. Étude d’un paysage urbain tropical appliquée à l’île de Java), est reçue avec la mention honorable par la faculté de mathématiques et de sciences naturelles de l’Université de Hambourg. Cette thèse est la première à fournir une représentation scientifique de paysage urbain tropical[3].

Étant donné que l’élargissement de la sphère d’influence de Batavia est également important pour le développement de la ville, des voyages à Java et sur l’île voisine de Madura ont été entrepris dans le cadre de ces études. À cette occasion, K. Helbig fait l’ascension de volcans et de hauts plateaux et explore des zones peu fréquentées. En 1929 paraît son premier ouvrage intitulé Eine Diengwanderung[4], suivi en 1935 par les essais Der Kenndeng, eine Kalklandschaft auf Südostjava[5] (Le Kenndeng, une région de chaux au sud-est de Java) et Bau und Bild der Insel Java[6] (Construction et représentation de l’île de Java). Une de ses œuvres littéraires les plus abouties s’intitule Ferne Tropen-Insel Java[7] (La lointaine île tropicale de Java). Cet ouvrage pour la jeunesse raconte l’histoire d’un jeune fermier dans un village de l’île de Java situé à l’ouest du volcan Merapi. Son livre Zu Mahamerus Füßen. Wanderungen auf Java[8] (Aux pieds du Mahamerus. Expéditions sur l’île de Java) retrace ses aventures de voyage.

Recherches sur l'île de Sumatra

Le , Karl Helbig embarque en tant qu’homme de ménage sur le paquebot S. S. Menes de Hambourg à Sumatra. Ce n’est que le qu’il arrive à Belawan, le port de Medan dans le Détroit de Malacca.

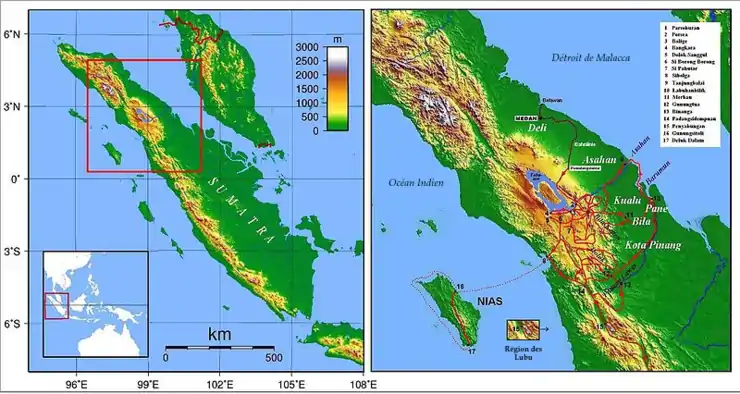

Pendant près d’un an, K. Helbig fait des recherches sur de vastes territoires situés au sud-est et au sud du lac Toba et de l’île Nias, sur la côte est de l’île. Accompagné d’un seul sherpa indigène, K. Helbig parcourt plus de 2 000 kilomètres à pied sur des chemins encore partiellement inconnus à l’époque. Sa zone de recherche s’étend d’un côté jusqu’aux terres batak situées à des hauteurs saines au sud et au sud-est du lac Toba, et de l’autre côté jusqu’aux terres du Sultanate Asahan, de Kualu, de Bila, de Kota Bilang et de Pane, dans l’ancienne province de la « côte est de Sumatra », dans le bas pays chaud et insalubre. Avant les recherches entreprises par K. Helbig, ces paysages n’avaient encore jamais été décrits de manière cohérente et la vaste montagne de Simanalaksa, souvent dénommée « chaîne de Bila », ainsi que de nombreux éléments des paysages d’Habinsaran et de Dolok étaient encore largement méconnus sur les plans géographique et géologique. K. Helbig choisit comme station de base un séminaire à Parsoburan, dans la province d’Habisaran. Sa plus longue marche, qu’il entreprend à partir de là, dure plus de trois mois. Sur le plan ethnologique, sa visite de trois semaines chez les Orang Lubu, une des dernières tribus autochtones du nord de Sumatra (dont les 2 190 représentants occupent alors le versant est de la vallée des steppes de Mandailing, au centre de Sumatra, à l’été 1931 est particulièrement remarquable. Avec cette excursion, K. Helbig a pour principal objectif de sauvegarder la langue de ce peuple en voie de disparition[9].

Ce n’est qu’à son retour de Sumatra, le , que son diplôme de docteur lui est remis, à Hambourg[10].

Les résultats de ce voyage sont considérables. Vingt articles sont publiés dans des revues spécialisées, des quotidiens et d’autres organes. L’étude la plus précieuse sur le plan scientifique est Beiträge zur Landeskunde von Sumatra. Beobachtungen zwischen Asahan und Barumun, Tobasee und Malakastraße[11] (Contributions à l’étude civilisationnelle de Sumatra. Observations entre Asahan et Barumun, le lac Toba et le détroit de Malacca). Les huit rapports publiés par K. Helbig en 1931 sous le titre commun de Weniger bekannte Teilgebiete der Bataklande auf Sumatra (Zones moins connues des terres batak de Sumatra) dans le journal Deutsche Wacht à Batavia et pratiquement tombés dans l’oubli sont également très précieux : Habinsaran (Habinsaran), Am Oberlauf des Koealoe (Sur le cours supérieur du Koealoe), Die Bila-Ketten (La chaîne de Bila), Das Tal des Pahae (La vallée du Pahae), Das Hochtal von Sipirok (La haute vallée du Sipirok), Das Bergland des Dolok (Le relief du Dolok), Die Gras-Steppen der Padang Lawas (Les steppes herbeuses du Padang Lawas), Das Pane- und Bila-Gebiet (La région du Pane et du Bila). Des publications ethnologiques sur les Toba-Batak, qui traitent de tous les aspects de leur vie quotidienne, de l’observation de la nature à leurs conceptions morales et leur religion en passant par l’urbanisation et l’architecture, viennent s’ajouter à ces représentations géographico-géologiques. Un récit de voyage riche en informations géographiques et ethnologiques parait sous le titre Tuan Gila – ein verrückter Herr wandert am Äquator (Tuan Gila – Voyage d’un fou en Équateur).

Sur le haut plateau du nord de Sumatra, K. Helbig découvre une plantation de thé installée par la famille allemande Heinrich Gundert. Une amitié solide avec le fils de la famille, âgé de quinze ans, lui inspire son livre pour la jeunesse intitulé Til kommt nach Sumatra. Das Leben eines deutschen Jungen in den Tropen. (Til va à Sumatra. Vie d’un jeune allemand dans les tropiques) ; cette amitié durera toute sa vie.

Traversée de l’île de Bornéo

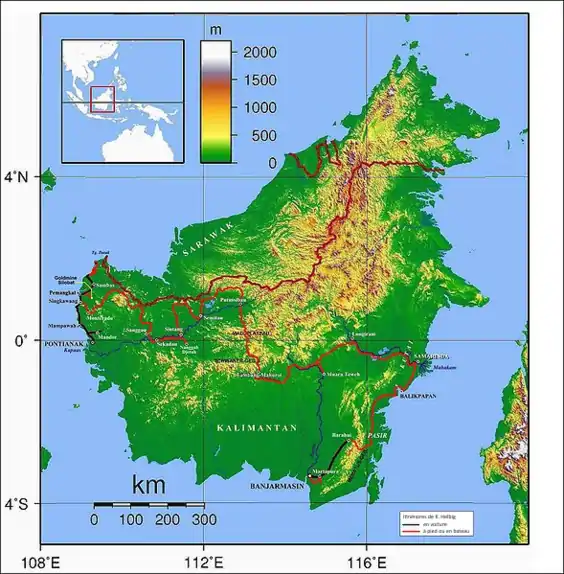

Après avoir effectué des voyages en bateau dans les Caraïbes, en direction du Cap Nord européen, à Léningrad et un autre en direction de l’Amérique centrale, K. Helbig entreprend ses voyages les plus lointains et les plus éprouvants en . En tant que seul chauffeur au monde possédant un doctorat[12], il part pour Batavia sur le cargo Hanau. Après avoir mené des études préliminaires dans l’ouest de Java et sur les îles d’étain de Bangka et Belitung, il arrive à Pontianak, sur la côte ouest de Bornéo, en . À partir de là, il entame l’une des expéditions les plus courageuses de l’avant-guerre : alors que les autres chercheurs empruntent quasiment sans exception les voies navigables, K. Helbig est le premier à traverser l’île de Bornéo à pied sur une trajectoire de 3 000 km en zigzag à travers une forêt vierge difficilement praticable. Il réussit cette performance accompagné d’un seul compagnon blanc, son camarade de navigation allemand Erich Schreiter et de trois, maximum quatre, sherpas autochtones, pour la plupart masculins, remplacés de village en village. Rarement une expédition de cette ampleur a été conduite avec des moyens matériels aussi réduits.

L’expédition chemine ensuite le long de la côte ouest en direction de Sarawak. Dans les montagnes situées au nord-ouest de l’ancienne « Wester-Afdeeling » (division ouest), ils visitent les tribus Dayak des Songkong, des Ketugan et des Ibans. À partir de là, l’expédition se dirige vers Sanggau, Sekadau et Sintag sur le fleuve Kapuas puis à nouveau vers le nord en direction de Sarawak. Après avoir fait le tour de la région des lacs du Kapuas supérieur, elle atteint Putussibau, situé en amont du fleuve. Plus tard, elle se dirige en direction du sud, vers le Plateau Madi. Accompagné de seulement trois sherpas, K. Helbig franchit les montagnes de Schwaner. En raison du transport d’un bateau, cette entreprise se révèle particulièrement épuisante pour l’équipage. Au-delà de cette ligne de partage des eaux, dans les « Zuider- en Ooster-Afdeeling » (divisions sud et est), K. Helbig et E. Schreiter remontent le fleuve Kahayan, visitent les tribus des Ngaju-Dayak et des Ot-Danum-Dayak et participent à un rituel mortuaire nocturne à Tumbang-Mahuroi[13]. Dans la prolongation de la direction est, ils traversent les affluents du « petit » Kapuas[14] et du Barito puis atteignent le Mahakam supérieur à proximité de Tering et Longiram. En suivant ce fleuve, ils arrivent dans la vaste région des lacs située sur son cours inférieur et naviguent sur le lac Jempang. La dernière étape de cette traversée d’ouest en est ponctuée de nombreux détours et crochets est la ville de Samarinda, située en amont du delta du Mahakam.

À partir de là, l’expédition effectue une traversée de la partie sud-est de Bornéo, le long d’un oléoduc traversant la région du charbon et du pétrole entre Samarinda et Balikpapan, à travers la steppe pâturée du Pasir habitée par les mahométans Kutai et Pasiresen et dans le bassin densément peuplé du Barito inférieur en passant par les montagnes de Meratus. En , huit mois après le départ de Pontianak, l’expédition prend fin à Benjarmasin, dans le sud de Bornéo[15].

K. Helbig est interviewé au sujet de ce voyage à l’âge de 86 ans, dans son appartement de Hamburg-Altona par la productrice Sonja Balbach. La traversée de Bornéo avait eu lieu 52 ans auparavant. Le , le film Borneo. Auf den Spuren von Karl Helbig (Bornéo. Sur les traces de Karl Helbig) qui s’appuie sur cette interview est diffusé sur la chaîne de télévision Südwest 3.

En dehors de nombreuses conférences et publications dans les revues destinées à la jeunesse et les revues spécialisées, des quotidiens et des journaux nationaux et étrangers, ainsi que dans le récit de voyage populaire intitulé Urwaldwildnis Borneo (La forêt vierge sauvage de Bornéo), ce n’est que 45 ans plus tard que les résultats scientifiques de cette expédition sont présentés aux lecteurs allemands. En 1982, l’œuvre en deux volumes intitulée Eine Durchquerung der Insel Borneo (Kalimantan). Nach den Tagebüchern aus dem Jahre 1937. (Une traversée de l’île de Bornéo (Kalimantan). D’après les journaux de l’année 1937) paraît aux éditions Dietrich Reimer à Berlin. Avec presque 800 pages dans son format in-octavo, richement illustré de dessins, de cartes et d’images photographiques et assorti de précieuses annexes scientifiques, c’est encore aujourd’hui un livre de premier plan pour les curieux de Bornéo. « Ces deux volumes occupent la place de livre de référence de premier plan pour la recherche à Kalimantan. Ils montrent à nouveau l’auteur comme l’un des plus grands spécialistes de l’Indonésie dans l’espace linguistique germanophone pendant l’avant guerre ». (Werner Röll)[16].

K. Helbig a expliqué les causes du retardement de la publication de cette œuvre dans le premier volume :

Jusqu’au début du mois de , K. Helbig reste dans les Indes orientales néerlandaises. Il parcourt une nouvelle fois Java, puis l’île de Bali et l’île voisine de Nusa Penida. Bali. Erfüllungen und Enttäuschungen[17] (Bali. Réussites et déceptions), Bali: Eine tropische Insel landschaftlicher Gegensätze[18] (Bali : une île tropicale de contrastes pittoresques), Nusa Penida, die Insel der „Banditen“[19] (Nusa Penida, l’île des « bandits »), et Nusa Penida. Eine tropische Karstinsel[20] (Nusa Panida. Une île de karst tropicale) sont ses principaux écrits concernant les îles mentionnées précédemment.

Au milieu de l’année 1938, K. Helbig arrive de nouveau à Hambourg après une absence d’un an et demi. Ce fut son dernier voyage en Asie du Sud-Est.

Habilitation

En 1940, la thèse d’habilitation de K. Helbig est acceptée par la faculté de philosophie de l’Université de Marbourg. Elle s’intitule Die Insel Bangka. Beispiel des Landschafts- und Bedeutungswandels auf Grund einer geographischen Zufallsform[21]. (L’île de Bangka. Exemple de transformation des paysages et des significations sur la base d’une forme de hasard). Il collecte les ressources documentaires nécessaires à la réalisation de ce travail sur Bangka, avant le commencement de son expédition à Bornéo. La conférence d’habilitation intitulée Menschen im Urwald. Bericht über eine Reise zu den Dayak auf Borneo. (Des Hommes dans la forêt vierge. Récit d’un voyage chez les Dayak à Bornéo) tenue le vient s’y ajouter. K. Helbig refuse cependant d’adhérer au NSDAP, qu’il méprise, et il ne parvient donc pas accéder à la fonction de professeur des universités[22].

Guerre et après-guerre

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, K. Helbig travaille comme civil dans le cadre de l’assistance militaire et s’occupe de la formation en géographie des officiers et des soldats en Norvège, en Roumanie, aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Russie et dans d’autres pays européens. En hiver 1944, il est témoin de la retraite de l’armée allemande et de la misère des réfugiés allemands.

C’est seulement en 1951, après avoir voyagé une nouvelle fois en Amérique du Nord en tant que chauffeur sur un cargo, que des chaires lui sont proposées – par les deux états allemands – dans les universités de Hambourg, de Leipzig, de Jena, de Rostock et de Greifswald[23]. K. Helbig reste cependant indépendant. Ce choix le condamne à la plus grande parcimonie jusqu’à la fin de sa vie[24].

Recherches en Amérique centrale

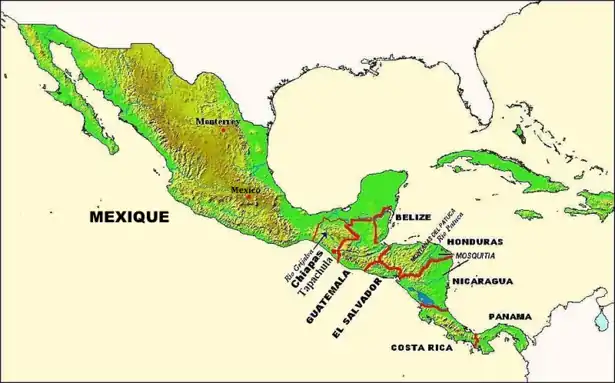

Sur les conseils de Franz Termer, directeur du Musée de l’ethnologie de Hambourg (Hamburger Museum für Völkerkunde), K. Helbig se tourne vers les études scientifiques en Amérique centrale. Il effectue son premier voyage d’étude ethnologique, soutenu par la Fondation allemande pour la recherche, en 1953/54 avec des escales au Mexique, au Guatemala et à San Salvador, dans la province nord-est de la République du Honduras, alors méconnue dans la science géographique de l’époque. Ces régions sont sillonnées pendant sept mois principalement à pied et en bateau sur certains grands fleuves et dans les lagunes côtières. Il publie une partie de ses résultats scientifiques dans ses travaux intitulés Die Landschaften von Nordost-Honduras auf Grund einer geographischen Studienreise im Jahre 1953[25] (Les paysages du nord-est du Honduras à partir d’un voyage d’études géographique en 1953) et Antiguales (Altertümer) der Paya-Region und die Paya-Indianer von Nordost-Honduras (Antiguales (Antiquités) de la région de Paya et des Indiens Paya du nord-est du Honduras)[26]. La carte en couleurs à plusieurs plis de K. Helbig Entwurf einer topographischen Übersicht von Nordost-Honduras mit der Mosquitia (Projet de représentation topographique du nord-est du Honduras et de la Mosquitia)[27] apporte des corrections fondamentales aux documents cartographiques disponibles sur cette région : la hauteur et la disposition des montagnes, le cours des fleuves, la configuration des lagunes, la position des colonies ainsi que les liaisons routières et les noms de lieux sont rectifiés. Un massif montagneux qui n’avait pas encore été nommé est baptisé « Montaňas del Patuca » par K. Helbig[28]. Les ouvrages intitulés Von Mexiko bis zur Mosquitia (Du Mexique à la Mosquitia) et Indioland am Karibischen Meer (Territoire indien dans la mer des Caraïbes) comptent parmi ses publications de vulgarisation les plus célèbres sur ces voyages.

Il effectue son voyage suivant en 1957/58 en direction du centre et du sud du Mexique. Le point d’orgue de ses recherches est l’état fédéral de Chiapas. À la suite des travaux de Leo Waibel dans la Sierra Madre de Chiapas, les régions de la grande dépression du Rio Grijalva supérieur et de la Mesa Central, situées au nord de cette chaîne de montagnes, ainsi que les modifications plus récentes entreprises dans les régions caféières de la Sierra Madre de Chiapas à travers la guerre, la réforme agricole, les nouveaux aménagements et les mouvements migratoires, sont étudiées[29]. Ses monographies intitulées Die Landschaft Soconusco im Staate Chiapas, Süd-Mexico, und ihre Kaffeezone (Les paysages du Soconusco dans l’État du Chiapas, sud du Mexique, et leurs régions caféières)[21] et Das Stromgebiet des Rio Grijalva; eine Landschaftsstudie aus Chiapas, Süd-Mexiko (Le bassin du Rio Grijalva ; une étude de paysage dans le Chiapas, au sud du Mexique)[30] sont extrêmement précieuses sur le plan scientifique. Outre d’autres publications dans des journaux et des périodiques, ces voyages ont également débouché sur la première édition de son ouvrage à succès intitulé So sah ich Mexiko (Le Mexique tel que je l'ai vu) et sous-titré Forschungsfahrt von Tampico bis Chiapas (Voyage d’étude de Tampico à Chiapas).

À nouveau soutenu par la Fondation allemande pour la recherche, K. Helbig voyage entre 1962 et 1963 du Mexique à l’est du Panama, en passant par le Guatemala, San Salvador, le Honduras britannique, le Nicaragua et le Costa Rica. L’objectif de ces voyages était d’obtenir un aperçu global de la géographie et de l’économie de l’Amérique centrale, d’observer la transformation du paysage due à l’expansion de l’agriculture et d’analyser les possibilités de développement méthodique futur de la région[29]. Pour ce faire, K. Helbig achève ses études par un voyage complémentaire du nord du Mexique à Monterrey. Les résultats scientifiques sont publiés dans les œuvres intitulées Zentralamerika. Natürliche Grundlagen, ihre gegenwärtige und künkftig mögliche Auswertung[29] (Amérique centrale. Bases naturelles, possible exploitation présente et future) et Die Wirtschaft Zentralamerikas. Kartographisch dargestellt und erläutert[31] (L’économie d’Amérique centrale. Représentations et explications cartographiques). L’ouvrage So sah ich Mexiko (Le Mexique tel que je l’ai vu) est révisé et à nouveau publié en 1967 avec le sous-titre Von Monterrey bis Tapachula (De Monterrey à Tapachula).

En 1971, le gouvernement mexicain charge K. Helbig de l’exploration géographique de l’État du Chiapas. Il doit réaliser des études de terrain à grande échelle. Comme lors de toutes les excursions précédentes, il est le seul scientifique et travaille cinq ans sur ce gros projet. Il résume ses résultats dans la monographie régionale en trois volumes intitulée Chiapas. Geografia de un Estado Mexicano, dont il surveille personnellement l’impression et la distribution à Mexico. En hommage à cette œuvre folio de grande envergure, seulement publiée en espagnol, il reçoit le « prix de l’État du Chiapas, domaine scientifique ».

Dernières années

Le , sa maîtresse de maison Emma Mahler, née Fillsack (1884) décède. Il lui adresse une dédicace dans son œuvre sur Bornéo en deux volumes, où il la décrit comme celle « … qui s’est occupée de lui et l’a accompagné de façon désintéressée pendant près de cinq décennies ». Pour son inhumation, il achète deux sépultures au cimetière d’Altona, en face de son dernier appartement : une pour Mme Mahler et une pour lui-même, située juste à côté.

Sa dernière œuvre s’intitule Seefahrt vor den Feuern. Erinnerungen eines Schiffseizers (Traversée devant les feux. Souvenirs d’un chauffeur de bateau). Cet ouvrage, qui décrit sous forme romancée le voyage d’un paquebot vers l’Amérique centrale dans les années 1920, ne rapporte pas seulement la technique et la manutention des chaudières et des mécanismes d’entraînement des bateaux à vapeur, mais également le travail de force alors peu reconnu des soutiers et des chauffeurs dans la chaleur et la poussière[32]. La présentation de ce livre a lieu au port de Travemunde, à bord du brise-glace à vapeur Stettin, une occasion pour laquelle K. Helbig, alors âgé de 84 ans, se mobilise « devant les feux ». Il présente aux invités avec un « élan de jeunesse » (tel le décrit son éditeur Hans Georg Prager) les compétences que requiert le « soin du feu », de la surveillance de la pression de la vapeur et des niveaux d’eau dans les chaudières à la rupture des scories et à l’extraction des cendres, en passant par le remplissage de charbon. En , lors de la traversée du Stettin de Kiel à Travemunde, il fait preuve pour la dernière fois, à l’âge de 85 ans, de son savoir de chauffeur[33].

À l’automne 1987, le journaliste télé Eberhard Fechner interviewe onze marins qui ont encore connu l’époque des voiliers et des bateaux à vapeur. K. Helbig est le seul soutier et chauffeur, aux côtés de quatre capitaines, deux ingénieurs navals, un cuisiner de bord, un voilier, un chef du personnel de bord et un charpentier de la marine. Le , le reportage de E. Fechner est diffusé en deux parties par les chaînes allemandes ARD et WDR, sous le titre La Paloma. Sur ce, la revue allemande Der Spiegel publie l’article Fernsehen. Halber Weg zur Karibik (Télévision. À mi-chemin vers les Caraïbes) dans lequel « l’homme au regard sévère et au visage anguleux » est décrit comme étant le « héros secret d’E. Fechner »[34].

Au cours des dernières années de sa vie mouvementée de chercheur, K. Helbig s’occupe sans relâche de l’organisation de ses successions ethnographiques et littéraires. Les ethnographies qu’il avait rassemblées se trouvent dans le musée d’ethnologie de Hambourg et le musée d’ethnologie de Stuttgart ainsi que dans la collection ethnologique du Roemer- und Pelizaeusmuseum de Hildesheim. Ce dernier expose également ses œuvres littéraires, sa collection de photos et sa bibliothèque.

En reconnaissance de ses mérites dans le domaine géographico-culturel, K. Helbig reçoit le la croix fédérale du Mérite lors d’une cérémonie à la mairie d’Hildesheim, sa ville natale. Après les discours officiels, K. Helbig prend lui aussi la parole. Le jour suivant, le Hildesheimer Allgemeine Zeitung consacre près d’une page entière à son récit[35].

Le , K. Helbig succombe à une crise cardiaque dans son appartement d’Altona (arrondissement de Hambourg). Il décède dans les bras de Helmut Gundert, le fils du propriétaire de plantations nommé Heinrich Gundert qu’il avait rencontré comme en 1931 sur l’île de Sumatra alors qu’il n’avait que cinq ans et qu’il a fait passer à la postérité sous le nom de “Til” dans des articles et des livres[36].

Dans ses dernières volontés, K. Helbig avait demandé que son décès soit annoncé officiellement qu’au bout de trois semaines. La cérémonie funéraire tenue le au cimetière d’Altona, situé entre la Bernadottestraße et la Bleickenallee, s’est donc déroulée en petit comité : seules 14 personnes se sont inscrites sur le livre de condoléances. Le Hildesheimer Allgemeine Zeitung respecte lui aussi les dernières volontés de K. Helbig et ne publie l’avis de décès que le [37].

Du 20 au , sa ville natale Hildesheim l’honore d’un colloque scientifique à l’occasion de son 100e anniversaire[38]. Une plaque commémorative en laiton se trouve sur son dernier domicile au numéro 22 de la Bleickenallee, à Hambourg-Altona.

Expéditions, voyages de recherche et d’études

Dans les Indes néerlandaises (aujourd’hui : Indonésie)

En Amérique centrale

- 1953–1954 : Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras

- 1957–1958 : Mexique (Chiapas)

- 1962–1963 : Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras britannique, Nicaragua, Costa Rica, Panama

- 1971–1975: Mexique (Chiapas)

Bateaux sur lesquels Karl Helbig s’est engagé (échantillon)

- 1923 : S. S. Drachenfels, comme soutier vers l’Inde

- 1923 : S. S. Altona, comme soutier vers les Indes néerlandaises

- 1925 : S. S. Ursula Siemers, comme soutier et chauffeur dans la Méditerranée

- 1925 : S. S. Schleswig Holstein, comme chauffeur vers le Mexique

- 1926 : S. S. Pontos, comme chauffeur dans la Méditerranée

- 1928 : S. S. Galicia, comme chauffeur dans les Caraïbes (voyage raconté dans son œuvre Seefahrt vor den Feuern (Voyage en mer devant les feux))

- 1929 : S. S. Menes, vers Batavia, à la plonge (études pour sa thèse)

- 1929 : S. S. Ramses, retour de Batavia, à la plonge

- 1930 : S. S. Menes, vers Belawan-Deli (études sur Sumatra)

- 1931 : S. S. Freiburg, à la plonge et comme membre du personnel au retour de Batavia

- 1934 : S. S. Oceana, comme chauffeur en direction de la Scandinavie

- 1935 : S. S. Antiochia, comme chauffeur vers les Indes occidentales puis retour

- 1936 : S. S. Hanau, comme chauffeur vers Batavia et retour en 1938 (traversée de Bornéo)

- 1951 : S. S. Clara Blumenfeld, comme chauffeur en 1951 vers les États-Unis et en 1952-53 en mer du Nord et en mer Baltique

- 1953 : M. S. Westfalen, comme graisseur vers le Mexique (études au Honduras)

- 1954 : M. S. Cläre Hugo Stinnes, comme graisseur au retour du Mexique

- 1957 : M. S. Vulkan, comme assistant au commissaire de bord vers Cuba et le Mexique (études dans le centre et le sud du Mexique)

- 1958 : M. S. Augsburg, retour du Mexique comme assistant au commissaire de bord

- 1962 : M. S. Saarland, comme auteur de pont vers le Guatemala (études en Amérique centrale)

- 1963 : M. S. Leipzig, retour du Mexique comme assistant au commissaire de bord

- 1971 : M. S. Siegstein, comme assistant au commissaire de bord vers le Mexique (études dans le Chiapas)

- 1972 : T. S. Essen, retour du Mexique comme assistant au commissaire de bord

- 1975 : M. S. Frankfurt, comme assistant au commissaire de bord vers le Mexique (études dans le Chiapas)

- 1976 : M. S. Frankfurt, retour du Mexique comme assistant au commissaire de bord (dernier voyage en tant que membre d’équipage)[39].

Œuvres

Livres et essais de grande envergure sur les Indes néerlandaises (Indonésie)

- Batavia. Eine tropische Stadtlandschaftskunde im Rahmen der Insel Java. Imprimerie C. H. Wäsers, Bad Segeberg. Sans indication de l’année (la préface est datée "Hamburg, été 1930". L’évaluation et la notation de ce travail ont eu lieu en . In : Petermanns Mitteilungen, 78. année 1932, Rapport bibliographique de la géographie p. 314, dans le no 533 de la Literaturbesprechung, il est écrit que l’année de parution serait 1931). – Thèse pour l’obtention du titre de docteur, validée par la faculté de mathématiques et sciences de la nature de l’Université de Hambourg.

- Bei den Orang-Loeboe in Zentral-Sumatra. In : Baessler-Archiv, édition de Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), volume XVI, p. 164–187. Berlin 1933.

- Die Lubu-Sprache auf Sumatra. In : Zeitschrift für Eingeborenensprachen, édition de Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), volume XXIV, cahier 1 (1933), p. 15–58, volume XXIV, cahier 2 (1934), p. 100–121. Berlin 1933/34.

- Bei den Orang Loeboe in Zentral-Sumatra. In : Deutsche Wacht, Batavia, année 1934, no 8, p. 32–33, no 9, p. 29–31, no 10, p. 30–33, no 11, p. 30–31, no 14, p. 30–32.

- Tropischer Urwald und Mensch. Langensalza, édition Julius Beltz, Berlin-Leipzig, sans indication de l’année (deux éditions, 1934). – Raum und Volk. Erdkundliche Arbeitshefte. Édition de Mathias Volkenborn et Severin Rüttgers. Groupe II. Räume der Sammler und Jäger. Cahier 1 [sur le voyage de K. Helbig vers Orang Lubu].

- Tuan Gila. Ein „verrückter Herr“ wandert am Äquator. Leipzig, Brockhaus 1934. – Reisen und Abenteuer, vol. 54 (Deuxième édition, légèrement augmentée de textes et d’images : Leipzig, Brockhaus 1945).

- Die Welt der Malaien. Langensalza, Édition de Julius Beltz, Berlin-Leipzig, sans indication de l‘année (1934). – Raum und Volk. Erdkundliche Arbeitshefte. Publié par Mathias Volkenborn et Severin Rüttgers. Groupe V. Räume der Braunen und Gelben. Cahier 5.

- Til kommt nach Sumatra. Das Leben eines deutschen Jungen in den Tropen. Gundert, Stuttgart 1935 (nombreuses éditions jusqu‘en 1957)

- Einige Bemerkungen über die sittlichen Zustände und die Erotik der Toba-Batak auf Sumatra. In : Baessler-Archiv, édition de Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), vol. XVIII, p. 22–37. Berlin 1935.

- Die Insel Bangka. Beispiel des Landschafts- und Bedeutungswandels auf Grund einer geographischen „Zufallsform“. In : Deutsche Geographische Blätter. Publié par la Geographische Gesellschaft à Brême par le biais du Dr. Herbert Abel avec l’assistance de C. Honigsheim. – Schriften der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft, Rangée C, vol. 43, Cahiers 3–4, Brême 1940 (Kommissionsverlag Franz Leuwer). – Thèse acceptée par la faculté philosophique de l’Université de Marbourg (également parue en tirage spécial).

- Bangka-Zinn. In : Geographischer Anzeiger, 43e numéro, année 1942, Cahier 1/2, p. 26–29. Cliquer ici pour accéder aux tableaux 1 à 3 avec 6 illustrations. Justus Perthes, Gotha 1942.

- Beiträge zur Landeskunde von Sumatra. Beobachtungen zwischen Asahan und Barumun, Tobasee und Malaka-Straße. Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig 1940. – Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen Museums für Länderkunde. Nouvelle série 8

- Urwaldwildnis Borneo. 3000 Kilometer Zick-Zack-Marsch durch Asiens größte Insel. Gustav Wenzel & Fils, Braunschweig 1940 (2e édition : 1941, 3e édition : 1942 ; également paru chez Brockhaus, Leipzig 1957).

- Hinter- und Insel-Indien (1926–1939/40). In : Ludwig Mecking (parution) : Geographisches Jahrbuch. Fondé en 1866 par E. Behm, poursuivi par H. Wagner. Année 1942. Justus Perthes, Gotha 1943. Première moitié du volume p. 138–360, seconde moitié du volume p. 547–791. Registre de noms personnels p. 344–360 de la première partie du volume (cette partie comprend également les noms personnels d’une contribution antérieure) et p. 770–791 de la seconde moitié du volume. Pour le registre des noms personnels de la partie C (2de moitié du volume, Insel-Indien), trois pages d’autorisations ont été ajoutées ultérieurement. – Bibliographie des publications parues entre 1926 et 1939/40 pour l’Asie du Sud-Est et les îles d’Inde allant à la frontière indo-sino-birmane jusqu’aux îles orientales de l’archipel, y compris le groupe des îles Andaman et des îles Nicobar, les îles Cocos, les îles Christmas et les Philippines. 3 576 titres sont listés d’après des données bibliographiques précises. La classification de ces titres est l‘exemple rare d’un travail d’une rigueur exemplaire : après un survol de l’ensemble de la région, ils sont classés à l’échelle régionale par Land, à l’échelle du Land par domaine et à l’intérieur de ces domaines par groupes thématiques avec des explications introductives. Les titres des articles relevant du domaine scientifique sont assortis de résumés courts et critiques et, le cas échéant, de remarques sur les commentaires en citant les sources.

- Indonesien [Bibliographie]. In : Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939–1946. Édition spéciale pour l’Allemagne de la Fiat Review of German Science. Volume 45 Géographie partie II, publié par Hermann v. Wissmann, géographe. Institut de l’Université de Tübingen, p. 53–61. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Inh. W. Klemm, Wiesbaden (sans données de dates). – Complément du travail précité. 85 titres y sont listés par ordre thématique avec des commentaires introductifs.

- Einige Bemerkungen zum Weltbild der Ngadjoe-Dajak. In : Baessler-Archiv, Édition de Dietrich Reimer, Vol. XXIV, p. 60–79. Berlin 1941.

- Ferne Tropen-Insel Java. Ein Buch vom Schicksal fremder Menschen und Tiere. Gundert, Stuttgart 1946 (2e édition, 1952). – Édition abrégée : Ferne Tropen-Insel Java. Ein Buch vom Schicksal fremder Menschen und Tiere. Eine Auswahl. Schaffstein, Cologne 1950 (2e édition, 1965). De Marianne Spitzler avec l’aimable autorisation de l'auteur et de la maison d’édition D. Gundert, extrait de l’article Ferne Tropen-Insel Java par Karl Helbig, ainsi que du Ministère de l’éducation de Basse-Saxe avec le décret N°III/3056/50 du pour en faire usage à des fins pédagogiques. – Numéro 116 de la collection „Grüne Bändchen“.

- Indonesiens Tropenwelt. Kosmos/Gesellschaft der Naturfreunde. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1947.

- Die südostasiatische Inselwelt (Inselindien). Franckh’sche Verlagshandlung (sous licence de la maison d‘édition Siebenberg, Vienne). – Kleine Länderkunden. Unser Wissen von der Erde. Publié par le Dr. habil. W. Evers, Privat-docent en géographie à l’université technique de Hanovre, série IV, Cahier 7. Stuttgart 1949

- Indonesien. Eine auslandskundliche Übersicht der Malaiischen Inselwelt. Franz Mittelbach, Stuttgart 1949.

- Am Rande des Pazifik. Studien zur Landes- und Kulturkunde Südostasiens. Kohlhammer, Stuttgart 1949.

- Paradies in Licht und Schatten. Erlebtes und Erlauschtes in Inselindien. Vieweg, Braunschweig 1949.

- Inselindien. Heimat der Malaien. Eilers & Schünemann Verlagsgesellschaft mbH., Brême 1953. – Cahier ES N° 92.

- Zu Mahamerus Füssen. Wanderungen auf Java. Brockhaus, Leipzig 1954.

- Die Insel Borneo in Forschung und Schrifttum. Publié en auto-édition par la Geographischen Gesellschaft Hamburg. In : Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg. Publié à la demande du Conseil d’administration par le Prof. Dr. Franz Termer. Volume 52, p. 105–395. Voir aussi les tableaux 16–24 avec 19 illustrations en noir et blanc. Hambourg 1955. – Bibliographie classée par ordre alphabétique et commentée, incluant 2410 travaux et l’histoire détaillée de cette découverte.

- Eine Durchquerung der Insel Borneo (Kalimantan). Nach den Tagebüchern aus dem Jahre 1937. 2 volumes. Éditions Dietrich Reimer, Berlin 1982. (ISBN 3-496-00153-4) (broché.) et (ISBN 3-496-00154-2) (relié). – Paru avec le même contenu mais dans un plus petit format en tant que numéro spécial dans : Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg, 1982 (2 volumes, parties 1 et 2) (en allemand).

Livres et écrits plus longs sur l’Amérique centrale

- Die Landschaften von Nordost-Honduras. Auf Grund einer geographischen Studienreise im Jahre 1953. Hermann Haack, Gotha 1959. – Cahier supplémentaire 268 aux publications géographiques de Petermann.

- Antiguales (Altertümer) der Paya-Region und die Paya-Indianer von Nordost-Honduras (Auf Grund einer geografischen Erkundungsreise im Jahre 1953). Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, Hambourg 1956. – Contributions sur l’ethnologie de l’Amérique centrale, volume 3.

- Von Mexiko bis zur Mosquitia. Kleine Entdeckungsreise in Mittelamerika. Brockhaus, Leipzig 1958.

- Indioland am Karibischen Meer. Zentralamerikanische Reise. Brockhaus, Leipzig 1961.

- Die Landschaft Soconusco im Staate Chiapas, Süd-Mexico, und ihre Kaffeezone. Friedrich Trüjen, Brême 1961. In : Deutsche geographische Blätter, volume 49, Cahier 1/2.

- Das Stromgebiet des oberen Rio Grijalva. Eine Landschaftsstudie aus Chiapas, Süd-Mexiko. In : Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Hamburg, volume 54, p. 7–274, Hambourg 1961.

- Zentralamerika. Natürliche Grundlagen, ihre gegenwärtige und künftig mögliche Auswertung. In : Petermanns Geographische Mitteilungen, 108e année, p. 160–181 et 241–260, avec 40 illustrations en noir et blanc sur 8 tableaux. VEB Hermann Haack, Gotha 1964.

- So sah ich Mexiko – Forschungsfahrt von Tampico bis Chiapas. Brockhaus, Leipzig 1962.

- Die Wirtschaft Zentralamerikas. Kartographisch dargestellt und erläutert. Institut für Iberoamerika-Kunde, Hambourg 1966.

- Unter Kreolen, Indios und Ladinos: Von Belize bis Panama – Reiseeindrücke aus den sieben Ländern Zentralamerikas. Brockhaus, Leipzig 1966.

- So sah ich Mexiko – Von Monterrey bis Tapachula. Brockhaus, Leipzig 1967 (Réédition de l’édition de 1962).

- Chiapas: Geografia de un Estado Mexicano (2 recueils et 1 ouvrage cartographique). Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), 1976.

Livres et écrits plus longs sur d’autres thèmes

- Kurt Imme fährt nach Indien. Die Geschichte von der ersten Seereise eines Hamburger Schiffsjungen. Gundert, Stuttgart 1933 (nombreuses éditions jusqu’en 1955).

- Levantepott im Mittelmeer. Kurt Immes abenteuerliche Seefahrt mit Mustafa, Krischan und den Dalmatinern. Für deutsche Jungen erzählt. Gundert, Stuttgart 1934.

- Nordkap in Sicht. Eine unerwartete Nordlandreise. Gundert, Stuttgart 1935.

- Vorderindien (coécrit avec R. E. Kaltofen). In : Fritz Kluthe (éd.) : Handbuch der Geographischen Wissenschaft. Volume Vorder- und Südasien, p. 212–326. Société d’édition académique Athenaion, Potsdam 1937.

- Von den Ländern und Meeren der Welt. D. Gundert, Stuttgart 1947. – Wir fangen an. Ein Ruf an die Jugend und ein Wort auf den Weg. Une collection créée par Friedrich Gundert † et publiée par Kurt Müller. Cahier 4.

- Trampfahrt in die Levante: Erlebnisse und Abenteuer mit allerlei Schiffsvolk auf blauen Wassern für die Jugend erzählt. Gundert, Stuttgart 1950. – Gunderts Blaue Jugendbücher (refonte de l‘ouvrage „Levantepott im Mittelmeer“ paru en 1934).

- Seefahrt vor den Feuern. Erinnerungen eines Schiffsheizers. H. G. Prager Vlg., Hambourg 1987 (2e édition revue et corrigée 1988).

Certains ouvrages ont été traduits en tchèque, en slovaque, en suédois et en russe. Des ouvrages sur l’Amérique centrale ont été traduits en espagnol. Pendant des décennies, Madame Gertrud Tischner, épouse du chercheur des mers du Sud Herbert Tischner a contribué aux ouvrages en tant qu’illustratrice.

Publications moindres

Environ 600 publications, mémoires, supports de cours et comptes rendus de lecture ont été publiés dans des revues pour la jeunesse ou des revues spécialisées ainsi que dans des quotidiens allemands et internationaux[40]. Un des organes les plus importants pour les premiers articles de K. Helbig était la revue « Deutsche Wacht » parue à Batavia. Les nombreuses contributions illustrées (en allemand) parues entre 1948 et 1974 dans la collection de l’annuaire « Durch die weite Welt », Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung se distinguent également.

Bibliographie

- Werner Röll : Karl Helbig. Leben und Werk. In : Bernhard Dahm (édit.) : Asien. Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. À la demande de la Société allemande des Études asiatiques, Hambourg. N. 26, , p. 59–63 (en allemand).

- Rüdiger Siebert : Geograph und Seemann, Wissenschaftler und Welterkunder: Karl Helbig (1903–1991). In : Ingrid Wessel (édit.) : Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts. Analysen zu 50 Jahren unabhängiger Entwicklung – Deutsche in Indonesien. 2e édition. Abera, Hambourg 1999, (ISBN 3-934376-07-X) (en allemand).

- Rüdiger Siebert : Promovierter Dampfschiff-Heizer erforscht Borneo. Karl Helbig, Geograph und Seemann. In : Deutsche Spuren in Indonesien. Zehn Lebensläufe in bewegten Zeiten. Horlemann, Bad Honnef 2002, p. 154–173 (en allemand).

- Werner Rutz, Achim Sibeth (édit.) : Karl Helbig – Wissenschaftler und Schiffsheizer. Sein Lebenswerk aus heutiger Sicht. Rückblick zum 100. Geburtstag. Olms, Hildesheim entre autres 2004, (ISBN 3-487-12721-0). (Sommaire numérisé, document PDF) (en allemand).

Liens externes

- Ouvrages de et sur Karl Helbig dans le catalogue de la Bibliothèque nationale allemande (en allemand).

- Michael von Beckerath : Erinnerungen an Karl Helbig. In : EisbärPost. Informationen für Mitglieder und Freunde des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V. [1] (Document PDF ; voir pages 3; 4,8 MB) (en allemand).

- Rüdiger Siebert : Tuan Gila – Wissenschaftler und Weltenbummler. Ein „verrückter Herr“ wandert am Äquator. – Extrait, publié par la Société germano-indonésienne, Cologne (2011) (en allemand).

- Rüdiger Siebert : Herausforderung Indonesien. Macht, Kritik, Befreiung – Niederländische Kolonialgeschichte im Spiegel deutscher Lebensläufe [Gustav Wilhelm Baron von Imhoff - Franz Wilhelm Junghuhn - Ludwig Ingwer Nommensen - Max Dauthendey - Emil Helfferich - Hans Overbeck - Karl Helbig - Walter Spies]. – Extrait de la Société germano-indonésienne, Cologne (2011). –Extrait du livre de Rüdiger Siebert : „Deutsche Spuren in Indonesien – Zehn Lebensläufe in bewegten Zeiten“. Horlemann-Verlag, Unkel/Rhin, 2002. (ISBN 3-89502-159-8) (en allemand).

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Karl Helbig (Forschungsreisender) » (voir la liste des auteurs).

- Voir l'article de K. Helbig Junghuhn. 1809–1864 (en allemand).

- Rutz, Sibeth: Karl Helbig (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 15 f (en allemand).

- Deutsche Wacht. 15 (en allemand).

- Geographische Wochenschrift. 3 (en allemand).

- Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (en allemand).

- Gundert, Stuttgart 1946 (en allemand)

- Brockhaus, Leipzig 1954 (en allemand)

- voir. (en allemand)

- Rutz, Sibeth, p. 16 (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 72 f (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 113 (en allemand).

- Voir Zaubersitzung am Kahajan – Ein schaurig-nahrhaftes Erlebnis auf Borneo (en allemand).

- Ainsi dénommé pour le différencier du "gros" Kapuas, situé dans l'ouest de Bornéo.

- Voir

- Voir

- In: Durch alle Welt (en allemand).

- In: Zeitschrift für Erdkunde (en allemand).

- In: Deutsche Wacht (en allemand).

- In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg (en allemand).

- Deutsche Geographische Blätter (en allemand).

- Siebert (2), p. 162 (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 21(en allemand).

- Voir Tuan Gila – Wissenschaftler und Weltenbummler de Rüdiger Siebert (en allemand).

- Petermanns Geographische Mitteilungen (en allemand).

- Beiträge zur mittelamerikanischen Völkerkunde Nr. 3 (en allemand).

- Échelle 1 : 500.000.

- Petermanns Mitteilungen. 101.

- Petermanns Geographische Mitteilungen. 108 (en allemand).

- Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Hamburg (en allemand).

- Hambourg, Institut für Iberoamerika-Kunde, 1966.

- Voir l'article Ein Hildesheimer als Heizer zur See in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung du 19 (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 119 f (en allemand).

- Der Spiegel, février 1989, p. 169 et 172 (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 51 f (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 57 (en allemand).

- Rutz, Sibeth, p. 26 (en allemand).

- „Anlässlich des 100.

- Rutz, Sibeth, S. 32.

- Rutz, Sibeth, p. 62 (en allemand).