Jean Louis Martin Castagne

Jean Louis Martin Castagne (né le à Marseille et mort le à Miramas) est un diplomate, homme politique, botaniste et mycologue amateur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 72 ans) Miramas |

| Nom de naissance |

Louis Jean Martin Castagne |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Fratrie |

| Distinction | |

|---|---|

| Abréviation en botanique |

Castagne |

Biographie

Louis Castagne est né le 11 novembre 1785 à Marseille dans la paroisse Saint-Ferréol. Son père, Honoré-Auguste Castagne (1758-1830), issu d'une famille de commerçants originaire de la République de Gênes, est négociant et vice-consul de France à Porto Maurizio en Ligurie. Sa mère, Marie-Louise de Gras (ca. 1760-1832) est d'ascendance noble[1]. Louis est le deuxième d'une famille de neufs enfants, dont quatre seulement arriveront à l'âge adulte[2].

Envoyé par son père, avec son frère aîné Auguste Castagne, en Suisse où il est éduqué par un précepteur adepte de Rousseau qui donne volontiers ses leçons dans la nature, Louis Castagne se passionne pour la botanique[3]. De retour à Marseille, il devient employé de banque et se lie avec un jeune collègue suisse, amateur de botanique lui aussi, du nom de Robillard[note 1]. Les botanistes ne sont pas légion à Marseille, où un cours de botanique est professé en 1811 à l'hôtel de ville par Casimir Rostan[5] - [6]. Les deux jeunes gens fréquentent Bernard Gouffé de Lacour, directeur du jardin botanique de Marseille et Jean-Baptiste Salze, professeur de botanique à l'École de médecine, qui succédera à Gouffé de Lacour à la direction du jardin botanique[7] - [8].

Fin 1814, Auguste Castagne, qui désire entamer une nouvelle carrière dans la diplomatie, demande à son frère cadet de venir le rejoindre à Constantinople pour prendre en mains la gestion du commerce familial. S'avérant homme d'affaires avisé et honnête, Louis Castagne est nommé « député du commerce français de Constantinople » en 1820. Lors de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Sublime Porte, à la suite de la guerre d'indépendance grecque, en l'absence de l'ambassadeur de 1827 à 1829, il fait fonction de « chef de la Nation française » près la Porte ottomane, sous le protectorat de l’ambassadeur de Hollande[9] - [10]. Il consacre ses loisirs à la botanique et entreprend de dresser un catalogue des plantes de Constantinople[11].

En 1833, Castagne prend sa retraite de Constantinople et voyage durant deux ans en Suisse, aux Pays-Bas et en Angleterre avant de revenir s'établir en France à Miramas dans le domaine de Montaud acquis par son frère une dizaine d'années auparavant. Il reprend ses travaux botaniques, mais renonce à de grandes herborisations et enrichit son herbier principalement grâce à des échanges ; il s'intéresse particulièrement aux champignons épiphytes microscopiques qu'il récolte dans sa propriété[12] - [10]. Il encadre de jeunes botanistes amateurs, comme Honoré Roux qui deviendra directeur adjoint du Jardin botanique de Marseille[13], et Alphonse Derbès, futur professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Marseille, à qui il lèguera son herbier, sa bibliothèque et ses manuscrits[10].

Il se lance dans la politique communale : élu au conseil municipal de Miramas en 1840, il en devient maire en 1846, démissionne en 1848 pour être réélu en 1850, 1852 et 1855, et occuper ce poste jusqu'à son décès. Souffrant d'une maladie cardiovasculaire, il meurt en fonction le [10] - [14].

Louis Castagne était membre de diverses sociétés scientifiques et savantes parmi lesquelles l'Académie des sciences, agriculture, art et belles-lettres d'Aix-en-Provence, l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, la Société asiatique, la Société d'horticulture et d'arboriculture des Bouches-du-Rhône, la Société de médecine de Marseille, la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, la Société linnéenne de Lyon et la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg[15].

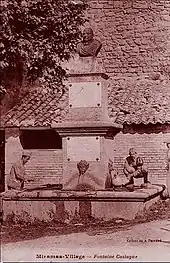

Conseiller puis maire de Miramas

Très apprécié par ses concitoyens, Louis Castagne, qui est un des rares lettrés de Miramas, œuvre pour la modernisation de sa commune. En 1845, il fait voter la construction d'un « débarcadère » le long de la voie ferrée dont les travaux ont débuté en 1843. Inaugurée en 1848, la gare de marchandises ne sera ouverte aux voyageurs qu'en 1854, c'est là que se développera la ville actuelle[10] - [16]. En 1856, Castagne demande l'ouverture d'un véritable bureau de poste, mais ce projet ne verra le jour qu'après son décès. Un autre projet auquel il tient énormément est la création d'une fontaine pour amener l'eau au cœur du village, mais il n'en verra pas non plus la réalisation[17]. Par testament, il lègue à la commune un capital de 1 200 francs dont la rente annuelle de 60 francs doit être utilisée pour habiller en hiver une fille et un garçon issus de familles parmi les plus pauvres de la commune[18]. Cette tradition s'est maintenue pendant près d'un siècle après son décès[17].

Œuvre botanique

Floristique et taxonomie

Au début des années 1910, Castagne et Robillard herborisent de concert et envoient leurs observations inédites à Augustin-Pyramus de Candolle. Ce dernier les remercie dans la préface du dernier volume de la Flore française publié en 1815[19] - [10] et leur attribue la description de la Sabline de Provence au sein du nouveau genre Gouffeia – dédié à Gouffé de Lacour –, et de quatre nouvelles espèces[20] - [21]. Plusieurs taxons décrits par Castagne ont fait l'objet de diverses recombinaisons ou de discussions systématiques : ainsi, la Sabline de Provence, Gouffeia arenarioides, est-elle reclassée dans le genre Arenaria d'abord par Grenier et Godron, sous le nom d’Arenaria massiliensis[22], puis sous le nom d’Arenaria provincialis par Chater & G.Halliday[23], Ajuga pseudoiva est recombiné comme une variété ou une sous-espèce d'Ajuga iva[24]. Le statut de Colchicum longifolium, dont il récolte de nombreux spécimens, fait toujours l'objet de discussions : inclus dans le groupe de C. neapolitanum ou reconnu comme une espèce distincte[25], puis recombiné comme une variété de C. multiflorum[26].

Castagne décrit encore trois nouvelles espèces de phanérogames dans son catalogue des plantes des environs de Marseille[21]. Ses observations sur les champignons épiphytes l'amènent à décrire de nombreuses nouvelles espèces d'Urédinées[27].

Son catalogue des plantes de Constantinople est resté inédit, mais ses observations communiquées à Augustin-Pyramus de Candolle, étayées par des spécimens d'herbier qu'il lui apporte lors de son passage à Genève en 1833[28] - [29], sont mises à profit dans la Géographie botanique raisonnée publiée par Alphonse Pyrame de Candolle en 1855[11].

Herbier

L'herbier de Louis Castagne, légué à Alphonse Derbès, est conservé parmi les herbiers historiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de l'université d'Aix-Marseille (herbier MARS). Il contient des phanérogames et des champignons (notamment des rouilles) récoltés principalement dans les Bouches-du-Rhône et en particulier dans son domaine de Montaud à Miramas, ainsi que des récoltes des environs de Constantinople[25].

Des doubles de ses récoltes se trouvent dans les herbiers de ses correspondants conservés notamment au Muséum national d'histoire naturelle à Paris [30] et à l'université de Strasbourg[31].

Publications

- Observations sur quelques plantes acotylédonées de la famille des urédinées et dans les sous-tribus des némasporées et des aecidinées, recueillies dans le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1842.

- Observations sur quelques plantes acotylédonées recueillies dans le département des Bouches-du-Rhône, Aix, 1843.

- Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille, Aix, (lire en ligne).

- Supplément au Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille, Aix, (lire en ligne).

- « Observations sur le reboisement des montagnes et des terrains vagues dans le département des Bouches-du-Rhône », Mémoire de l’Académie d’Aix-en-Provence, Aix, 1851.

- « Fusée-Aublet, né en 1723, mort en 1778 », dans Alexandre Gueidon, Le Plutarque Provençal : Vies des hommes et des femmes illustres de la Provence ancienne et moderne, (lire en ligne).

- Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, (lire en ligne).Manuscrit inédit légué par Louis Castagne à Alphonse Derbès. Ce catalogue a été complété et publié au nom de Castagne par Derbès qui a préfacé l'ouvrage (p. v-xiv), et y a ajouté une biographie de Castagne (p. xv-xxx)[32] ainsi qu'un « Aperçu général sur la végétation des Bouches-du-Rhône » (p. xxxi-liv).

Hommages

Statuaire

L'année même du décès de Louis Castagne, son successeur à la mairie, Joseph-François Amphoux de Belleval, propose qu'un monument soit érigé à sa mémoire. En 1859, la construction d'une fontaine sur la place du village est financée par un meunier contre le droit d’utiliser l’eau pour sa minoterie[10] - [17]. La fontaine est surmontée d'un monument, avec deux plaques commémoratives en marbre, supportant un buste en bronze[33].

Décoration

Louis Castagne a été nommé chevalier de la Légion d'honneur pour les services diplomatiques qu'il a rendus à la France à Constantinople[34].

Éponymie

Quatorze taxons lui ont été dédiés, notamment [35] - [36] :

- Castagnea Derbès & Solier, 1856, un genre d'algues brunes ;

- Polysiphonia castagnei Kützing, 1863, une espèce d'algues rouges ;

- Castagnella G.Arnaud (en), 1914, un genre de champignons ;

- Cynosurus castagnei Jord. ex Martrin-Donos (es), 1864, et Phalona castagnei Fourr., 1869, tous deux synonymes de Cynosurus echinatus L., une espèce de Graminées ;

- Senecio castagneanus DC., 1838, une espèce de Composées ;

- Scrophularia castagneana Wydler (en), 1828, une espèce de Scrofulariacées.

Notes et références

Notes

- Ce botaniste suisse du nom de Robillard, qui n'est connu que par les travaux de Castagne, est parfois confondu avec Louis Marc Antoine Robillard d’Argentelle (1777-1828)[4].

Références

- Anne Mézin, Les consuls de France au siècle des lumières (1715-1792), Berne, Peter Lang, coll. « Diplomatie et histoire » (no 1), (ISBN 9782110891587, lire en ligne), p. 179-180.

- Sébastien Avy, « Généalogie de la famille Castagne », sur geneprovence.com, (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xv-xvi.

- (en) « Robillard, [Swiss] (fl. 1815) », sur ipni.org (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xvi.

- Muriel Durand, Inventaire des Herbiers publics et privés de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, (lire en ligne), p. 38.

- H. Topin, « Notice statistique sur les serres et les orangeries du territoire de Marseille », Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, vol. 11, , p. 69 (lire en ligne, consulté le ).

- François Clarac, « Fauteuil no 26 : Jean Chélini », Généalogie du fauteuil, sur academie-sla-marseille.fr, Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xxiii-xxiv.

- Sébastien Avy, « Louis Castagne (1785-1858), botaniste de Miramas », sur geneprovence.com, (consulté le )

- Derbès 1862, p. xxiv-xxv.

- Derbès 1862, p. xxv-xxvi.

- « Herbier H. Roux, Provence, France », Plateforme « Collections » du LPED, sur lped.fr, Laboratoire Population Environnement Développement, Aix-Marseille Université (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xxvi.

- Raymond Ramousse, « Castagne Louis Jean Martin », Sociétés savantes : Annuaire prosopographique, sur cths.fr, (consulté le ).

- « Il était une fois… le chemin de fer », Histoire, sur miramas.fr, (consulté le ).

- « Si Miramas m'était conté », sur memoiresdemiramas.com, Centre Emploi, (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xxviii-xxix.

- Derbès 1862, p. xix-xx.

- Augustin Pyrame de Candolle, Flore Française ou Descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent naturellement en France…, vol. sixième, t. 5, Paris, Desray, , 662 p..

- (en) « Castagne – Jean Louis Martin Castagne (1785-1858) », sur ipni.org (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xx.

- « Sabline de Provence », sur tela-botanica.org (consulté le ).

- (en) « Ajuga pseudoiva Robill. & Castagne ex DC., Fl. Franc. [de Candolle & Lamarck], ed. 3. 6: 395 (1815) », sur ipni.org (consulté le ).

- « Herbier Castagne des Bouches-du-Rhône, France », Plateforme « Collections » du LPED, sur lped.fr, Laboratoire Population Environnement Développement, Aix-Marseille Université (consulté le ).

- Alain Fridlender et Marc Pignal, « Les colchiques de Provence : état de conservation et nouveautés taxonomiques », Nature de Provence, no 2, , p. 19-35 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Recherche auteur « Castagne » », sur mycobank.org (consulté le ).

- Augustin-Pyramus de Candolle, Mémoires et souvenirs de Augustin-Pyramus de Candolle, Genève, J. Cherbuliez, (lire en ligne), p. 414-415.

- Benoît Dayrat, Les botanistes et la flore de France : Trois siècles de découvertes, Paris, coll. « Muséum National d'Histoire Naturelle Archives » (no 5), , 690 p. (ISBN 2856535488, lire en ligne), p. 233.

- « Recherche « Castagne » dans l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle », sur science.mnhn.fr (consulté le ).

- Michel Hoff et Françoise Deluzarche, « Inventaire des collecteurs et des collections de l’herbier de l’université de Strasbourg (STR) » [PDF], sur herbier.unistra.fr, (consulté le ), p. 7.

- Derbès 1862.

- « Monument à Louis Castagne », sur anosgrandshommes.musee-orsay.fr (consulté le ).

- Derbès 1862, p. xxiv.

- (en) Hans G. Hansson, « Biographical Etymology of Marine Organism Names (BEMON) », (consulté le ).

- (de) Lotte Burkhardt, « Castagne Jean Louis Martin », dans Eine Enzyklopädie zu eponymischen Pflanzennamen, Berlin, Botanic Garden and Botanical Museum, Freie Universität Berlin, (lire en ligne), p. C 22-23.

Voir aussi

Bibliographie

- Alfred Saurel, « Castagne (Jean-Louis-Martin) », dans Dictionnaire des villes, villages & hameaux du département des Bouches-du-Rhône, Marseille, Marius Olive, (lire en ligne), p. 111.

- Alphonse Derbès, « Biographie de J.-L.-M. Castagne », dans Louis Castagne, Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône, Marseille, Camoin frères, (lire en ligne), xv-xxx.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Sébastien Avy, « Louis Castagne (1785-1858), botaniste de Miramas », sur geneprovence.com, (consulté le ).

Castagne est l’abréviation botanique standard de Jean Louis Martin Castagne.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI