Église des Augustins de Marseille

L'église des Augustins ou de Saint-Ferréol les Augustins, dit aussi sanctuaire Saint-Ferréol, se situe dans le 1er arrondissement de Marseille, au quai des Belges, entre les rues du Beausset (ex rue des Augustins), la rue de la reine Élisabeth (ex rue des Templiers) et la rue des Augustins (ex rue neuve des Augustins). L’église a été confiée par l’archevêque de Marseille à la Compagnie de Jésus (jésuites) depuis septembre 2017.

| Église Saint-Ferréol les Augustins. | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Église catholique | ||

| Rattachement | Archidiocèse de Marseille | ||

| Début de la construction | 1447 | ||

| Fin des travaux | 1588 | ||

| Autres campagnes de travaux | Façade 1874 | ||

| Style dominant | nef gothique | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | |||

| Département | |||

| Ville | |||

| Coordonnées | 43° 17′ 46,2″ nord, 5° 22′ 27,4″ est | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône

| |||

Les Augustins à Marseille

Plusieurs mouvements érémitiques s'étant réclamés de Saint-Augustin, le pape Innocent IV souhaite, dans sa bulle « Incumbit nobis » de 1243, regrouper les différentes communautés. C'est cependant Alexandre IV qui, dans sa bulle « Licet Ecclesia » du réunit en une congrégation unique les ermites de Saint-Augustin[1]. À peine deux après le début officiel de leur ordre, les Augustins décident de s'installer à Marseille, en haut de la Rue d'Aubagne, près de la rue Fongate.

Grâce à l'aide du roi Robert Ier de Naples, comte de Provence, les religieux parviennent à s'installer, mais en 1361 ils doivent abandonner leur quartier qui est rasé afin de ne pas risquer d'offrir une base logistique favorable aux bandes armées et sont forcés de se réfugier à l'intérieur des remparts de la ville[2]. Les Augustins envisagent alors d'acquérir une maison qui avait appartenu à l'ordre du Temple[3]. Ils obtiennent l'autorisation du nouveau pape Urbain V de traiter avec les Hospitaliers de ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à qui les locaux avaient été concédés. Les Augustins y resteront jusqu'à la Révolution.

La construction du couvent et de l’église

Le terrain retenu est donc situé au fond du Vieux-Port, à proximité du plan Fourmiguier, zone occupée par les chantiers de construction navale, puis par l'arsenal des galères. La construction de l'église est d’autant plus délicate qu’elle se trouve sur des terrains alluvionnaires et des remblais instables de l’ancienne corne du port qui s’est envasée au Moyen Âge et dont l’extrémité est visible dans le Jardin des Vestiges.

Cette construction se fera sur une longue période. Les travaux commenceront très lentement en 1447. Les Augustins utilisèrent le bois d’une galère hors d’usage cédée par Jean de Villages, neveu de Jacques Cœur, pour réaliser la charpente[4]. Les travaux sont cependant suffisamment avancés pour accueillir le pape Clément VII venu accompagner sa nièce Catherine de Médicis qui vient épouser le deuxième fils du roi de France qui sera ultérieurement couronné roi de France sous le nom d’Henri II.

La consécration de l’église est effectuée le par Barthélemy Portalenqui, évêque in partibus de Troie et auxiliaire de l'évêque de Fréjus, Leone Orsini, alors que la nef n'est couverte que d'une simple charpente de bois[5]. Pour certains historiens cela est une preuve des difficultés financières rencontrées par les Augustins[6], tandis que pour d’autres cela reflète simplement leur esprit de pauvreté[7].

L’église au XVIIe et XVIIIe siècles

Le bâtiment

Bien placé à proximité du port, ce sanctuaire est tout d’abord excentré par rapport à la vieille ville, puis, du fait de l’extension de la ville ordonnée par Louis XIV en 1666, s'est trouvé au centre de la nouvelle agglomération. L'église des Augustins n’avait pas de façade monumentale et était enchâssée dans des constructions particulières situées à l'est près du port. La porte principale s'ouvrait au nord, au niveau d'une cinquième travée aujourd'hui disparue et donnait sur la rue des Augustins, ruelle coudée à angle droit face à l'entrée de l’église[8]. Cette rue des Augustins est l'actuelle rue de Beausset et ne doit pas être confondue avec l’actuelle rue des Augustins qui n'existait pas à l'époque et qui est située de l'autre côté de l'église, au sud de celle-ci.

Accueil des confréries

Sous l'ancien régime, plusieurs corporations utilisaient l'église des Augustins pour célébrer leurs cérémonies patronales. Ainsi la confrérie des boulangers, fourniers en provençal, possédait dans cette église, une chapelle dont l'acte de fondation est du . Leur patron, Saint Honoré, était fêté le [9].

La confrérie des forgerons avait un autel dédié à saint Éloi fêté le . Elle regroupait également les maréchaux à forge, les selliers, bridiers et carrossiers[10]. Les portefaix, prédécesseurs de nos dockers, firent construire un autel dédié à saint Pierre. Cet apôtre a été choisi par leur corporation parce qu'il est représenté portant les clés du paradis, tandis que les portefaix portent les richesses de ce monde[11].

Les auffiers faisaient leurs dévotions dans cette église. Ils avaient le privilège de faire tremper leurs auffes ou sparteries, dans la mer au vallon qui porte depuis leur nom (Vallon des Auffes). Leur fête avait lieu le premier dimanche de mars[12]. Les ferblantiers qui avaient pour patron Saint Jean Facond dont la fête avait lieu le se réunissaient également dans cette église. Il en était de même pour les savetiers avec Saint Loup pour patron fêté le [13].

Un lieu de sépulture

La diffusion de l'inhumation dans les églises s’est traduite par l’établissement de nombreux caveaux dans l’église des Augustins. Il y avait environ cent quinze caveaux dans le sous sol de la nef auxquels s'ajoutaient ceux des religieux situés près de l'autel et ceux appartenant à des familles nobles ou aux confréries établis dans les chapelles latérales[14].

Période révolutionnaire

Le le conseil de la commune propose la démolition de l'église car sa vente aurait rapportée beaucoup d'argent à cause de son emplacement à proximité du port. Peu de temps après, le , un décret de l’assemblée constituante fait de l'église le siège d’une paroisse qui prend le nom de Saint Augustin[15]. L’architecte Ponge dresse plusieurs projets dont celui de 1793 qui consiste à prolonger la partie inférieure de l’ancienne rue des Augustins en démolissant la partie est de l'église. La cinquième travée sera donc supprimée[16]. De même le couvent est rasé à l'exception de sa partie contiguë au chœur de l'église et au clocher, afin de permettre la création d'une nouvelle voie qui prendra le nom de rue neuve des Augustins puis rue des Augustins[17] lorsque l’ancienne rue des Augustins sera rebaptisée rue du Beausset. Des immeubles seront construits entre cette nouvelle rue et la place cul-de-bœuf actuellement place Gabriel Péri.

L'église est vendue le au négociant Charles Guinot qui est ensuite déchu de ses droits pour ne pas avoir payé le prix demandé[18]. Le l'édifice est mis à la disposition du service des fourrages. C'est vers 1801 que furent réalisés les travaux de démolition de la cinquième travée et la construction d’une nouvelle façade.

L'église au XIXe siècle

L'église Saint Ferréol qui se situait à l'extrémité de la rue de ce nom, à l'emplacement de la place Saint Ferréol, avait été démolie en 1794. En 1803 l'évêque Champion de Cicé transfert le vocable de Saint Ferréol à l'église qui portera désormais le nom composé de « Saint Ferréol les Augustins »[19].

En 1840 l'église est à nouveau menacée par la construction à son emplacement d'un hôtel des douanes. La création de la rue impériale, actuelle rue de la République, faillit également lui être fatale. Il n'en fut rien, au contraire, car si les travaux ébranlèrent l'édifice, ils permirent de dégager sa façade qui donne désormais sur le port grâce à la destruction d’immeubles situés au bas de cette nouvelle rue. La façade est reconstruite en 1874 dans un style néo-classique puis recouverte en 1875 d'un placage en ciment réalisé par Joseph Letz.

L’église actuelle

sculpté par Dominique Fossati

L’église actuelle comporte une nef centrale et six chapelles latérales, trois de chaque côté, qui possèdent chacune une décoration particulière.

En entrant à gauche, côté de l’évangile, il y a :

- dans la première chapelle, un bloc de marbre noir qui supportait autrefois le mausolée de la famille Montolieu. Le remarquable retable de l'autel des portefaix, classé par les Beaux-Arts en 1911[20], possède en son centre un magnifique tableau de Michel Serre (1658-1733) représentant Saint Pierre à gauche et Saint Paul à droite implorant Notre-Dame des grâces.

- Dans la deuxième chapelle, le tombeau des familles Vincent et de Candolle. Les enfeus, niches à fond plat abritant un tombeau, sont réapparus lors d’un décapage des murs effectués en 1978. Ainsi deux écus sculptés en relief sont visibles : celui de gauche « écartelé d’or et d'azur » est aux armes de la famille de Candolle, celui de droite reprend à dextre les armes de Candolle et à sénestre celles de Vincent « d’or émanché de gueules ». Il s'agit de la tombe de Paulette de Vincent épouse de Jacques de Candolle[21].

- Dans la troisième chapelle, les restes du tombeau de la famille Mazenod, surmonté d’un retable de style Louis XIII. Dans cette chapelle est également exposé le reliquaire de Saint Louis d'Anjou, frère aîné du roi Robert Ier de Naples, qu'il ne faut pas confondre avec son grand-oncle Saint Louis, roi de France. Le cours Saint-Louis à Marseille est dédié à ce saint et non à Louis IX. Son tombeau se trouvait autrefois dans l’église des Franciscains, rue Tapis Vert. Ses restes furent emportés lors du sac de Marseille en 1423 par les troupes d'Alphonse V d'Aragon et emmenés en Espagne et déposés dans la cathédrale de Valence. Ces reliques restituées à Marseille par l’évêque de Valence en 1956 ont été volées en 1993. On peut également admirer un buste en bois doré du XVIIIe siècle représentant Saint Ferréol[22] et une toile de Michel Serre représentant Sainte Marguerite.

En entrant à droite, côté épître, il y a :

- dans la première chapelle, un baptistère avec en son centre la figure d’un ange en relief. Cette chapelle est dédiée à Notre-Dame de la ceinture, patronne des personnes qu'un malheur ou un deuil de famille a frappé. L’archiconfrérie de Notre-Dame de la ceinture a été instituée sous le pontificat d'Eugène IV pour célébrer le culte de la Sainte Vierge consolatrice des affligés. Les membres de cette confrérie ceignaient leurs reins d'une ceinture de cuir en souvenir d’une grâce accordée à saint Augustin et à sainte Monique à qui la Vierge apparut leur remettant la ceinture qu’elle portait.

- dans le deuxième chapelle se trouvent deux statues : À droite Jeanne d'Arc sculptée par Louis Botinelly. Cette œuvre rappelle celle qu'il avait réalisée pour l'église des Réformés. À gauche, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, sculptée par Élie-Jean Vézien.

- dans la troisième chapelle, une toile de Michel Serre représentant le repos pendant la fuite en Égypte, qui provient d'une chapelle de la maison de l’Oratoire et faisait partie d'une série de trois toiles consacrées à l’enfance de Jésus. À droite, une statue de la Sainte Famille, par Yves Le Pape.

La chaire à prêcher, en bois sculpté, datant du XVIIe siècle, provient de l'ancienne église Saint-Hommebon qui s'élevait à l'emplacement actuel de l'Alcazar; elle est classée monument historique au titre objet depuis le [23].

- Photos de l'intérieur de l'église

Baptistère  Buste de Saint-Ferréol

Buste de Saint-Ferréol

en bois doré

Autel des Portefaix

chaire à prêcher  Ste Thérèse-de-l'Enfant-Jésus par Élie-Jean Vézien et Jeanne d'Arc par Louis Botinelly

Ste Thérèse-de-l'Enfant-Jésus par Élie-Jean Vézien et Jeanne d'Arc par Louis Botinelly Repos pendant la fuite en Égypte par Michel Serre

Repos pendant la fuite en Égypte par Michel Serre

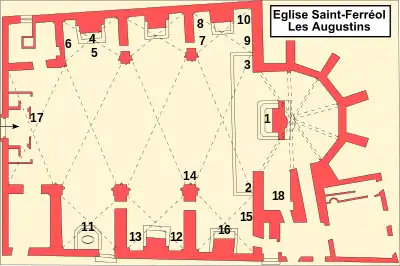

Plan de l'église

Légende du plan :

1- Maître-autel. 2- Statue de saint Augustin. 3- Statue de saint Ferréol. 4- Autel des portefaix. 5- Tableau de la vierge à l'enfant apparaissant à saint Pierre et à saint Paul. 6- Tombeau de la famille Montolieu. 7- Tombeau de la famille Mazenod. 8- Reliquaire de saint Louis d'Anjou. 9- Tableau de sainte Marguerite. 10- Buste de saint Ferréol. 11- Fonts baptismaux. 12- Statue de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. 13- Statue de sainte Jeanne d'Arc. 14- Chaire. 15- Tableau du repos pendant la fuite en Égypte. 16- Statue de la sainte famille. 17- Orgue. 18- Crucifix en ivoire.

Notes et références

- Gaston Duchet-Suchaux, Les ordres religieux, Flammarion, Paris, 1993, p. 26, (ISBN 2-08-012297-5)

- Jean Rémy Palanque, Le diocèse de Marseille, Letouzey & Ané, Paris 1967, p. 82

- André Bouyala d’Arnaud, Évocation du vieux Marseille, les éditions de minuit, Paris, 1961, p. 149

- Augustin Fabre, Les rues de Marseille, édition Camoin, Marseille, 1869, 5 volumes, tome 3 p. 23

- Augustin Fabre, Les rues de Marseille, édition Camoin, Marseille, 1869, 5 volumes, tome 3 p. 23

- André Bouyala d’Arnaud, Évocation du vieux Marseille, les éditions de minuit, Paris, 1961, p. 99

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 25

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 27

- De Régis de la Colombière, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, Boy et Aubry, Marseille et Paris, 1863, p. 67-68

- De Régis de la Colombière, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, Boy et Aubry, Marseille et Paris, 1863, p. 198

- De Régis de la Colombière, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, Boy et Aubry, Marseille et Paris, 1863, p. 122

- De Régis de la Colombière, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, Boy et Aubry, Marseille et Paris, 1863, p. 35

- De Régis de la Colombière, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, Boy et Aubry, Marseille et Paris, 1863, p. 138

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 31

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 43

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 44

- Adrien Blés, Dictionnaire historique des rues de Marseille, Ed. Jeanne Laffitte, Marseille, 1989, p. 30 (ISBN 2-86276-195-8)

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 45

- Augustin Fabre, Les rues de Marseille, édition Camoin, Marseille, 1869, 5 volumes, tome 4 p. 200

- Notice no PM13000628, base Palissy, ministère français de la Culture

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès, Pierre Santoni, A Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, 1991, p. 29

- Notice no PM13000630, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PM13000629, base Palissy, ministère français de la Culture

Voir aussi

Bibliographie

Les principaux ouvrages concernant l'église des Augustins sont les suivants:

- André Bouyala d'Arnaud, Évocation du vieux Marseille, Paris, Les éditions de minuit, , 440 p. (ISBN 2-7073-0015-2, OCLC 419013084), p. 98-100

- Paul Amargier, Régis Bertrand, Auguste Juès et Pierre Santoni (préf. Cardinal Robert Coffy), À Marseille, Saint-Ferréol les Augustins, Marseille, , 67 p. (OCLC 862867757)

- Jean-Robert Cain et Emmanuel Laugier, Trésors des églises de Marseille : Patrimoine culturel communal, Marseille, Ville de Marseille, , 368 p. (ISBN 978-2-9535530-0-0, OCLC 660526321), p. 118-123

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Informations sur le site du diocèse

- Site de l'église Saint-Ferréol