Jacques Guillemeau

Jacques Guillemeau (Orléans 1549 – Paris 1613) est un chirurgien français du XVIe siècle[1]. Il a fait faire d'importants progrès à la chirurgie, l'obstétrique et la pédiatrie.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Biographie

Enfance et formation à Orléans (1549-1569)

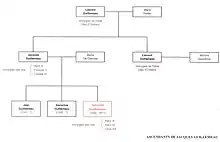

Jacques Guillemeau naquit à Orléans en septembre 1549 dans une fratrie qui comptait deux frères, Jean et Ascanius qui fut "machang appothicaire et espicier bourgeois de Paris". Il est issu d'une famille de chirurgiens, son père étant, à cette époque, chirurgien auprès de Henri II et sera, par la suite, attaché aux rois de France François II (de à ) et Charles IX (du jusqu'à son décès en 1569)[3].

Le jeune Jacques Guillemeau s'initia à Orléans aux rudiments de la chirurgie au côté de son père et de son oncle Laurent Guillemeau qui était chirurgien au sein de l'Hôtel-Dieu d'Orléans. Il suivit également les cours de cet art dispensés au couvent des Cordeliers. Ces activités ne l'empêchèrent pas d'acquérir, en outre, une solide culture générale et de devenir un fin lettré épris de belles lettres, ce qui explique l'exceptionnelle qualité de ses œuvres écrites. Les langues anciennes lui étaient également familières, ce qui lui permettra de traduire en latin les œuvres d'Ambroise Paré.

Mais cette époque apparemment studieuse et paisible fut très perturbée par un événement brutal et inattendu : la mort du roi François II le , à l'âge de 16 ans. Jacques Guillemeau était alors âgé de 11 ans. Son père (et son ami Ambroise Paré) étant, ce jour, absents d'Orléans, ils ne purent assister le roi dans ses derniers moments, ce qui explique vraisemblablement que jamais dans ses œuvres Jacques Guillemeau ne fit mention de cet événement.

Premier séjour à Paris et Montpellier (1569-1573)

En 1569, au décès de son père, Jacques Guillemeau quitte Orléans pour continuer ses études à Paris auprès d'un maître prestigieux, Ambroise Paré, qui était un confrère et un ami intime de son père. Jacques Guillemeau reçut de ce maître non seulement le fruit de son savoir et de son expérience, mais aussi une chaleureuse aide matérielle. Il habita, en effet, chez Ambroise Paré, de façon discontinue entre 1569 à 1584.

Bien qu'assez court, ce séjour fut particulièrement fructueux. Outre les leçons de son maître, Jacques Guillemeau affinera ses connaissances en travaillant sur le De humani corporis fabrica de Vésale, dont la dernière édition n'était sortie des presses que depuis quelques années.

Comme il était de coutume à la Renaissance, les étudiants voyageaient beaucoup, ce qui permettait aux esprits jeunes et ambitieux de s'enrichir de l'expérience et des connaissances d'autres maîtres.

À la fin de l'année 1570, après avoir passé deux ans auprès d'Amboise Paré, Jacques Guillemeau décide de partir à Montpellier qui était, à l'époque, un haut lieu de la culture médicale et chirurgicale française, avec son très célèbre Collège royal de médecine, qui attirait l'élite des futurs chirurgiens français. Bien que cette ville fut le lieu de graves conflits religieux, les maîtres avaient toujours gardés vis-à-vis de leurs élèves une stricte neutralité confessionnelle et Jacques Guillemeau y passa trois années paisibles, vouées à l'étude de la chirurgie et de l'obstétrique.

Non seulement, les étudiants pouvaient, sans problème, consulter toutes les œuvres scientifiques jusqu'alors publiées, quel qu'en soit l'auteur, mais surtout ils étaient entourés d'hommes d'une culture médicale, chirurgicale et obstétricale exceptionnelle. Ainsi, Jacques Guillemeau put écouter les leçons des grands maîtres de Montpellier, comme Laurent Joubert, dont il dressera, à plusieurs reprises, un portrait flatteur. Il travailla également avec Nicolas Pouget, Villeneuve et Barthélémy Cabrol. Mais la personnalité médicale à laquelle Jacques Guillemeau fut le plus attaché fut Michel Héroard, un chirurgien au faîte de sa gloire chez qui il vécut pendant son séjour à Montpellier. Jacques Guillemeau ne sera d'ailleurs pas ingrat, puisque, à son retour à Paris, il prendra en charge Jean, le fils de Michel Héroard, et contribuera à son ascension sociale.

Le retour à Paris (1573-1576)

À la fin de l'année 1573, Jacques Guillemeau est de retour à Paris, en passant par Lyon, Bâle et Heidelberg.

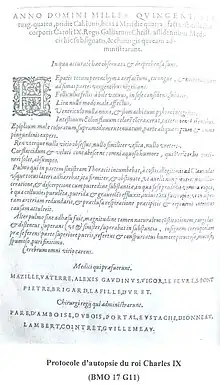

En 1574, il reprend ses activités chirurgicales. Sa réputation et son entregent lui permettent de présenter Jean Héroard à Charles IX, qui l'engagea comme hippiatre (médecin spécialisé dans les soins aux chevaux) et qui fit par la suite lui une prestigieuses carrière qu'il terminera comme premier médecin du dauphin, puis premier médecin du roi Louis XIII. Mais cette année 1574 est surtout pour Jacques Guillemeau l'occasion de sortir de l'anonymat en pratiquant, à la demande de ses confrères, conscients de ses excellentes qualités d'anatomiste, l'autopsie de Charles IX, décédé dans la nuit du 29 au .

Cette demande témoigne de l'estime que l'élite du corps médical portait à l'époque à Jacques Guillemeau qui était alors un jeune chirurgien, âgé de seulement 26 ans, et qui n'était pas encore attaché à la maison du roi. Le protocole d'autopsie pratiqué par Jacques Guillemeau montre qu'il avait une parfaite connaissance de l'anatomie et de la pathologie. En décrivant les lésions constatées et le processus morbide fatal, il préfigure ainsi Jean-Baptiste Morgagni qui, un siècle plus tard, reprendra la même démarche intellectuelle : diagnostiquer une pathologie, c'est rechercher la cause et le siège de la lésion en se libérant du poids de la tradition et du dogme.

Séjour en Flandres (1576-1580)

L'année 1576 et les trois années qui suivirent furent pour le jeune Jacques Guillemeau d'une toute autre nature, puisqu'il va être confronté à un autre type de pathologie chirurgicale : la chirurgie de guerre. Ce sera pour lui l'occasion d'acquérir une expérience que l'exercice d'une seule chirurgie réglée ne saurait lui donner. C'est donc à sa propre demande que Jacques Guillemeau s'enrôla sous les bannières du roi d'Espagne Philippe II qui était alors en guerre contre les Pays-Bas. L'arrivée de Jacques Guillemeau en Flandres est difficile à préciser, mais elle eut lieu, selon toute vraisemblance, à la fin du mois de .

En 1577, profitant d'une « permission » qui lui fut accordée pour un très obscur problème de remaniement du statut de la corporation des chirurgiens, Jacques Guillemeau se maria le avec Martine Malartin. De cette union naquirent sept enfants, dont cinq survécurent. Cette année 1577 fut particulièrement faste puisque, outre son mariage, Jacques Guillemeau eut l'honneur d'être nommé chirurgien du roi de France Henri III.

À la fin de l'année 1577, Jacques Guillemeau retourne aux Pays-Bas où il participa au siège de Maastricht en 1579. Après quatre ans d'activité de chirurgien militaire, au sein de l'armée espagnole Jacques Guillemeau rentre à Paris en 1580.

Installation définitive à Paris - 1580-1613

Entre 1580 et 1585, Jacques Guillemeau reprend ses activités chirurgicales auprès d'Ambroise Paré et d'autres confrères au sein de l'Hôtel Dieu, toujours domicilié chez son maître, rue de l'Hirondelle, qu'il ne quittera définitivement qu'en 1584. C'est durant cette période que vraisemblablement, en signe de reconnaissance, il traduisit en latin l'œuvre de son maître, l'« Opera Ambrosii Parei regis primarii et parisiensis chirugi ».

À partir de 1585, Jacques Guillemeau vole de ses propres ailes, il est devenu une personnalité chirurgicale très appréciée de la maison royale, et sa clientèle personnelle lui apporta sans nul doute une confortable aisance financière.

Si, en 1589, il ne peut assister le roi Henri III, blessé mortellement à Saint-Cloud, ni pratiquer son autopsie, car il aurait été, semble-t-il, retenu à Paris par les ligueurs. Cela n'altéra pas la confiance dont l'honorait la couronne de France puisqu'il fut reconduit dans sa charge de chirurgien du roi par Henri IV.

État de la maison du roi Henri III en 1584

État de la maison du roi Henri III en 1584 État de la maison du roi Henri IV en 1593

État de la maison du roi Henri IV en 1593 Protocole d'autopsie du roi Henri IV

Protocole d'autopsie du roi Henri IV

La nomination de Jacques Guillemeau comme chirurgien du roi Henri IV témoigne non seulement des grandes compétences de ce chirurgien mais surtout de la sympathie, de l'absolu dévouement et de la confiance que devait inspirer cet homme de bien.

En effet, la dynastie des Valois s'étant éteinte avec Henri III, règne alors sur la France une nouvelle dynastie, les Bourbons. L'émergence d'une nouvelle famille régnante implique toujours d'importants changements, que ce soit dans le personnel administratif, les conseillers et les intimes. Or Jacques Guillemeau fut le seul à être reconduit comme chirurgien dans la maison des Bourbons, ce qui témoigne la haute estime dans laquelle il était tenu.

En 1595, il est élevé à la dignité de prévôt du Collège de Paris, titre qu'il gardera jusqu'à son décès. En 1597, Jacques Guillemeau se fixa définitivement 10, rue des Archives (anciennement rue des Billettes), en achetant une partie des bâtiments des évêques de Beauvais, demeure qu'il n'aura de cesse d'agrandir et de décorer. C'est dans ce cadre élégant et raffiné que vécut Jacques Guillemeau et qu'il rédigea ses œuvres les plus intéressantes, tout en continuant de jouir de la protection des grands puisqu'il est appelé à rédiger, le , le protocole d'autopsie de Henri IV.

Au décès de ce roi, Jacques Guillemeau est reconduit dans sa charge auprès du nouveau souverain, Louis XIII.

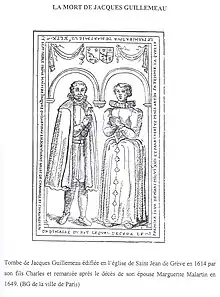

Jacques Guillemeau meurt le et est inhumé à l'Église Saint-Jean-en-Grève à Paris.

Sa descendance

Trois de ses enfants, Marguerite, Charles et Jean, connurent un destin assez flatteur :

- Marguerite, l'aînée de ses filles, épousera en secondes noces Nicolas Lambert dit « Lambert de Thorigny », de cette union naquit un fils, Jean, qui fit élever le plus fastueux hôtel particulier du XVIIe siècle : l'Hôtel Lambert,

- Charles, nommé chirurgien de Louis XIII en 1618, fut reçu docteur en médecine en 1627 et doyen de la faculté de médecine en 1635. Il fut à l'origine des Guillemeau médecins et chirurgiens qui exercèrent jusqu'au milieu du XIXe siècle,

- Jean, d'abord trésorier de l'Argenterie Royale, puis secrétaire du roi, s'éleva dans la hiérarchie sociale, son petit-fils ayant pour titre seigneur de Freval, avocat puis conseiller au parlement de Paris, titres armoirisés.

Ses œuvres

Jacques Guillemeau publia ses œuvres de 1585 à 1612, elles présentent de nombreux avantages sur les publications antérieures. Tout d'abord, elles sont rédigées en français, comme celles d'Ambroise Paré, mais avec un souci pédagogique de clarté et de précision. En outre, elles abordent des sujets inédits, notamment en matière d'obstétrique et de pédiatrie et proposent des techniques chirurgicales plutôt innovantes, reprises avec succès plusieurs siècles plus tard.

- Le Traité des maladies de l'œil (1585) : Il s'agit de la plus connue, mais certainement de la plus décevante de ses œuvres[6]. Il semble qu'en réalité cette première œuvre soit essentiellement rédigée comme un témoignage de reconnaissance à son maître Ambroise Paré, en lui dédicaçant un travail qui lui fut propre. Le contenu est fort décevant : vaste compilation, sans originalité, sans aucun apport nouveau, de toutes les maladies jusqu'alors connues de l'œil et de ses annexes. Quant à la thérapie proposée, elle témoigne également d'un redoutable archaïsme. Mais ce traité a au moins le mérite de nous rappeler dans une langue élégante le niveau des connaissances en matière d'ophtalmologie à cette époque.

- Les Tables anatomiques (1586)[7] : Les Tables anatomiques sont constituées de deux parties d'inégale importance et d'inégal intérêt :

- La première traite essentiellement de l'anatomie et semble être, à l'image de l'œuvre précédente, une sorte de témoignage de reconnaissance envers André Vésale, son maître en anatomie, destinée à prouver que les leçons prodiguées par le maître ne sont pas restées vaines.

- La seconde partie, qui ne traite que de pathologie, n'est en fait qu'un étalage de connaissances encyclopédiques à la manière des auteurs du XVIe siècle, exposé apparemment brillant, mais stérile dans le fond[8]. Jacques Guillemeau ne décrit pas des maladies mais un ensemble de signes cliniques, une sémiologie confuse dont il est très difficile, pour un médecin contemporain, de tirer quelque enseignement.

- L'Apologie pour les chirurgiens (1593) : Ce bref essai sur la condition des chirurgiens est une réflexion sur cette profession, sans animosité ni amertume. Ces quelques pages sont, assurément, un des textes les plus attachants qu'un médecin ait rédigé sur les difficultés et la grandeur de leur métier. Ce petit ouvrage traduit la maturité, l'originalité et la personnalité de Jacques Guillemeau, qui s'épanouiront dans ses œuvres suivantes. C'est un ouvrage très rare, dont il ne reste qu'un exemplaire déposé à la bibliothèque Sainte Geneviève.

- La Chirurgie française (1593) : Œuvre majeure de Jacques Guillemeau, La Chirurgie française est l'ouvrage d'un chirurgien riche d'une vaste expérience professionnelle, travail strictement technique, débarrassé de l'à peu près et du passéisme qui altéraient les écrits de ses contemporains. Cette œuvre, qui n'aura d'égale qu'à la fin du XIXe siècle, fait de son auteur un homme résolument moderne, proposant des techniques chirurgicales qui sont encore, de nos jours, couramment utilisées.

- La Chirurgie française (1594) : Aussi étonnant que cela puisse paraître, compte tenu de la similitude des frontispices, cette œuvre de 1594 n'est pas la réédition de celle de 1593, mais une édition distincte très rare, dont il ne reste plus qu'un seul exemplaire, à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BUIM). Le texte de cet ouvrage reprend in extenso le texte de 1593, mais il est imprimé par Nicolas Gilles et doté du privilège royal.

- Les Œuvres de chirurgie (1598) : Édition également dotée du privilège royal et divisée en sept chapitres. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une réédition des ouvrages antérieurs victimes de leur succès.

- Les Œuvres de chirurgie (1602) : Il s'agit d'un ouvrage semblable au précédent, mais plus riche d'un chapitre : « les tumeurs contre nature ». Cette édition semble, comme les deux précédentes, répondre seulement à la demande croissante d'un nombre de lecteurs que n'avaient pu satisfaire les tirages antérieurs.

- De l'heureux accouchement des femmes (1609) : Cet ouvrage peut être considéré comme à l'origine d'une science nouvelle : l'obstétrique. Jacques Guillemeau en fait une technique désacralisée, au seul service de la patiente et de l'enfant. En outre, rompant avec des siècles de tension entre le corps médical et les sages femmes, Jacques Guillemeau, au contraire, en fait d'indispensables collaboratrices dont le rôle est de suivre le bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement, le chirurgien n'intervenant que dans les accouchements compliqués. C'est une conception parfaitement contemporaine du rôle de l'un et de l'autre en obstétrique.

- De la nourriture et gouvernement des enfants (1609) : Cet ouvrage, également d'une étonnante modernité, traite de deux problèmes totalement inédits : la néonatalogie et la pédiatrie (sciences qui ne seront abordées par le corps médical qu'à la fin du XIXe siècle). Le fœtus n'est plus une chose inanimée et le nourrisson un objet bruyant et insatiable dont il convient de se débarrasser le plus rapidement possible en le confiant à une nourrice, mais des êtres humains dotés d'une âme et dont la fragilité légitime des attentions particulières que ne renierait pas, de nos jours, un pédiatre.

- Les Œuvres de chirurgie (1612) : Le dernier ouvrage de Jacques Guillemeau a la prétention de recenser toutes les connaissances médicales, chirurgicales et obstétricales du début du XVIIe siècle, y compris les problèmes éthiques inhérents à ces connaissances. La lecture de cette œuvre n'ajoute rien aux mérites de l'auteur.

Frontispice du Traité des maladies de l'œil de 1585

Frontispice du Traité des maladies de l'œil de 1585 Frontispice des Tables anatomiques de 1586

Frontispice des Tables anatomiques de 1586 Frontispice de l'Apologie pour les chirurgiens de 1593

Frontispice de l'Apologie pour les chirurgiens de 1593 Frontispice de la Chirurgie française de 1593

Frontispice de la Chirurgie française de 1593 Frontispice de la Chirurgie française de 1594

Frontispice de la Chirurgie française de 1594 Frontispice des Œuvres de chirurgie de 1598

Frontispice des Œuvres de chirurgie de 1598 Frontispice des œuvres de chirurgie de 1602

Frontispice des œuvres de chirurgie de 1602 Frontispice de L'heureux accouchement des femmes de 1609

Frontispice de L'heureux accouchement des femmes de 1609 Frontispice de la nourriture et gouvernement des enfants de 1609

Frontispice de la nourriture et gouvernement des enfants de 1609 Frontispice des œuvres de chirurgie de 1612

Frontispice des œuvres de chirurgie de 1612

Notes et références

- Aucun travail complet n'ayant été réalisé ni en France ni à l'étranger sur Jacques Guillemeau, un exemplaire du travail, résumé dans cet article, peut être, dans son intégralité, consulté à l'Académie Nationale de Médecine, à l'Académie Nationale de Chirurgie, à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM) et à la Bibliothèque Municipale d'Orléans

- "De Quinte Mens Soptembris 1549, Baptistus Fuit Jacobus Filius Jacobi Guilmeau a sacrofonte levantis per venerabilis viros Guillelmum Chrestien medicinae doctorem et Michaellus Perret espiscopatum aureliensis secretarium et Nicolus Martineau uxorem honorabilis virum Guillelmum Toutin". Ce que l'on peut traduire par : "Le cinq septembre 1549 fut baptisé Jacques Guillemeau, fils de Jacques Guillemeau. Parrains, Guillaume Chrestien, Docteur en médecine et Michel Perret, Secrétaire de l'Evêque d'Orléans. Marraine, Nicole Martineau, épouse de l'honorable Guillaume Toutin".

- Voir ce document conservé aux Archives Nationales traitant des "chirurgiens et valets de chambre" de la maison royale française qui prouve que Jacques Guillemeau (père) fut attaché comme chirurgien auprès de Henri II, jusqu'au 10 juillet 1559, de François II, de juillet 1559 à décembre 1560, et de Charles IX, à partir du 10 décembre 1560 jusqu'à son décès en 1569.

- Son nom est d'ailleurs, parmi les dix-sept chirurgiens recensés dans cette ville, le plus souvent cité. On peut notamment lire dans ce document : "au dict Guillemeau la somme de dix huit livres Tournoys pour avoir par lui vacqué est présent à la dite Maison Dieu à venir couper à dix huit personnes les jambes et bras et aussi pour avoir fourny les ungueus à faire guéris ung petit enfant du dict Hôtel Dieu d'un mal qu'il avait eu la main comme appert par ordonnance et quittance du 25e jour d'octobre mil cinq cent soixante ung pour ce".

- "Savoir faisons que le traité du mariage de maître Jacques Guillemeau, Chirurgien du roi et Juré à Paris, fils de deffunct et honorable Maître Jacques Guillemeau, Chirurgien du roi, demeurant à Orléans avec Marguerite Malartin, fille d'honorable gen Malartin"

- Aucun texte sérieux d'ophtalmologie ne verra le jour avant que ne soient compris les mécanismes de la vision et le rôle du cristallin dans l'accommodation, c'est-à-dire les travaux de Kepler, parus en 1604, soit deux décennies après la publication du traité des maladies de l'œil, en 1585

- Jacques Guillemeau, Tables anatomiques, avec les pourtraicts et déclaration d'iceulx, ensemble un dénombrement de cinq cens maladies diverses,... par Jac. Guillemeau,..., (lire en ligne)

- Jacques Guillemeau est un chirurgien, il ne faut pas attendre de lui, et à son époque, une étude distinctive des maladies. Par ailleurs, la classification analytique des maladies sera une œuvre de très longue haleine, elle nécessitera l'effort conjugué d'une multitude de médecins tout au long du XIXe siècle

Voir aussi

Sources

- La Vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques Guillemeau et Charles Guillemeau, thèse de médecine 1993 de François Poulain, Montpellier. (Prix de thèse de la Société française d'histoire de médecine 1993.)

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :