Jacques-Cartier (circonscription provinciale)

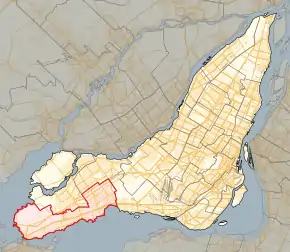

Jacques-Cartier est une circonscription électorale provinciale du Québec. Elle se situe dans l'ouest de l'île de Montréal, le long du lac Saint-Louis. Étant donné une forte majorité d'électeurs anglophones, cette circonscription est traditionnellement libérale.

Circonscription électorale provinciale du Canada

| Création | 1855 |

|---|

| Province |

|

|---|---|

| Superficie | 78,06 km2 |

| Député | Gregory Kelley |

|---|---|

| Parti politique | Parti libéral du Québec |

Historique

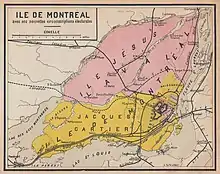

Le district électoral de Jacques-Cartier est l'un des plus anciens au Québec. À l'origine (en 1792), il existait le comté de Montréal, qui comprenait la partie de l'île de Montréal située en dehors de la ville du même nom. Vers 1853 le comté de Montréal a été séparé en deux, l'ouest de l'île formant le district électoral Montréal division Jacques-Cartier et l'est, Montréal division Hochelaga. En 1855, le district s'appelle simplement Jacques-Cartier et gagne l'île Bizard, jusque-là dans Laval[3]. Il est nommé en l'honneur du fameux explorateur Jacques Cartier, à qui l'on doit la découverte du Canada.

En 1867, la circonscription comprenait tout l'ouest de l'île de Montréal. Elle fut souvent divisée au cours des années dû à l'augmentation rapide de sa population. En 1922, Montréal-Verdun s'en détache[4]. Puis en 1965 plusieurs changements sont effectués. La partie ouest de Jacques-Cartier devient la circonscription de Robert-Baldwin, tandis que d'autres parties à l'est et au nord servent à former Marguerite-Bourgeoys et Saint-Laurent[5]. En 1972, la partie nord de Jacques-Cartier est rattachée à Saint-Laurent. En 1980 le centre de gravité de Jacques-Cartier se déplace vers l'ouest alors que le territoire de la ville de Pointe-Claire s'ajoute à la circonscription tandis que sa partie est s'en détache pour contribuer à former Marquette et qu'une autre partie est attribuée à Saint-Laurent[6].

En 1988, nouveau déplacement vers l'ouest alors que la ville de Beaconsfield, jusque-là dans Nelligan, se joint à Jacques-Cartier tandis que tout le territoire de Lachine passe dans Marquette. Le mouvement se continue en 2001 quand Baie-d'Urfé et Sainte-Anne-de-Bellevue rejoignent Jacques-Cartier et que Dorval passe dans Marquette. À partir de ce moment, aucune parcelle de la circonscription telle qu'elle était avant la refonte de 1980 n'en fait plus partie. Le territoire de Jacques-Cartier de 1979 correspond en grande majorité à Marquette de 2017. Un dernier changement s'opère en 2011 alors que Senneville se rattache à la circonscription[7].

Territoire et limites

La circonscription se situe dans l'ouest de l'île de Montréal et s'étend sur 78,06 km2. Sa population était, en 2016, de 60 410 personnes. Le territoire correspond à celui des municipalités de Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

|

Nelligan | Robert-Baldwin |  | |

| N | Marquette | |||

| O Jacques-Cartier E | ||||

| S | ||||

| Vaudreuil | (Lac Saint-Louis) |

Liste des députés

Légende: Les années en italiques indiquent les élections partielles, tandis que le nom en gras signifie que la personne a été chef d'un parti politique.

Référendums

| Référendum | % du OUI | % du NON | Taux de participation | |

|---|---|---|---|---|

| Référendum de 1980 | 25,91 % | 74,09 % | 87,53 % | |

| Accord de Charlottetown (1992) | 83,47 % | 16,53 % | 89,91 % | |

| Référendum de 1995 | 8,98 % | 91,02 % | 95,84 % |

Notes et références

- Directeur général des élections du Québec, « Dossiers socio-économiques », (consulté le ).

- Commission de la représentation électorale du Québec, « Rapport final », sur Directeur général des élections du Québec, (consulté le ).

- Joseph Desjardins, « Guide parlementaire historique de la province de Québec 1792 à 1902 » [PDF], Québec, Bibliothèque de la Législature de Québec, (consulté le ), p.99.

- Les membres de l'Assemblée nationale par circonscription (M-N), sur le site de l'Assemblée nationale du Québec.

- Directeur général des élections du Québec, « Historique des modifications aux circonscriptions électorales provinciales depuis leur création », (consulté le ).

- Directeur général des élections du Québec, « Atlas historique depuis 1965 avec Google Earth », (consulté le ).

- Directeur général des élections du Québec, « Cartes des anciennes circonscriptions électorales provinciales (2001) et des circonscriptions électorales provinciales actuelles (2011) », (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Jacques-Cartier », Renseignements sur les circonscriptions provinciales, sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (consulté le ).

- « Jacques-Cartier », Les membres de l'Assemblée nationale par circonscription, sur www.assnat.qc.ca, Assemblée nationale du Québec, (consulté le ).

- « Référendum du 25 mai 1980 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le ).

- « Référendum du 26 octobre 1992 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le ).

- « Référendum du 30 octobre 1995 », sur www.dgeq.qc.ca, DGEQ, (s.d.) (consulté le ).

- [PDF] Jacques-Cartier, Directeur général des élections du Québec, coll. « Dossier socio-économique », [2006], 69 p. (lire en ligne).