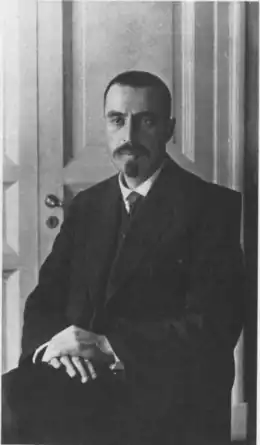

Irakli Tsereteli

Irakli Tsérétéli[Note 1](en géorgien : ირაკლი წერეთელი), né le à Koutaïssi en Géorgie, à l'époque dans l'Empire russe, était un homme politique russe, transcaucasien, et géorgien, membre du Parti ouvrier social-démocrate de tendance menchévique, exilé en France, puis aux États-Unis, à la suite de l'invasion de son pays par l'Armée rouge, et mort le [1].

| Député de la Douma d'État de l'Empire russe | |

|---|---|

| Député de l'Assemblée constituante russe de 1918 |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) New York |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

ირაკლი (კაკი) გიორგის ძე წერეთელი |

| Nationalités | |

| Activités | |

| Père |

Guiorgui Tsereteli (en) |

| Mère |

Olympiada Tsereteli (d) |

| Parti politique |

|---|

Il fut ministre du Gouvernement provisoire russe de Petrograd, ministre de la République démocratique de Géorgie et vice-président de la délégation géorgienne à la Conférence de la paix de Paris.

Biographie

La jeunesse

Après ses études au lycée de Tiflis, il étudie le droit à l'Université de Moscou de 1900 à 1902. Pris dans une manifestation estudiantine, il est déporté une première fois en Sibérie.

Après son retour, il se rapproche du Parti ouvrier social-démocrate de Russie et rejoint en 1903 la tendance menchevique dont il devient l'un des leaders : il assure l'éditorial du journal Kvali.

Pour échapper à une nouvelle déportation, il s'exile en Allemagne et en revient lors de la Révolution russe de 1905.

Homme d'État russe

En , il est élu député social-démocrate à la IIe Douma d'État de l'Empire russe accordée par l'empereur Nicolas II, mais bientôt dissoute : il s'y est affirmé comme l'un des chefs de l'opposition et est condamné à la déportation en Sibérie, pour la seconde fois.

La révolution de Février 1917, le surprend à Irkoutsk, où il est élu président du soviet local, avant de rejoindre Petrograd.

Aux côtés de Nicolas Tcheidze[2], il œuvre au sein du Comité exécutif du Soviet de Petrograd (qui deviendra le Soviet des soviets de toutes les Russies) afin de soutenir le Gouvernement provisoire et de contenir la pression bolchévique. Le , il participe à l'accueil de Lénine, l'enjoignant dans son discours à respecter la légalité.

En , sous l'autorité d'Alexandre Kerensky, il devient ministre des Postes et Télégraphes, puis ministre de l'Intérieur du Gouvernement provisoire.

En , après l’arrivée au pouvoir des bolcheviks, Lénine ordonne de l’arrêter : il prononce néanmoins un discours devant le Soviet dénonçant l'ajournement de la première réunion de l'Assemblée constituante russe (élue démocratiquement en , à majorité défavorable aux bolcheviks et qui ne sera jamais réunie) : il réussit à s'échapper grâce à de multiples complicités.

Homme d'État géorgien

En , de retour à Tiflis, l'honneur lui revient de tenir le discours de retrait de la Géorgie de la République démocratique fédérative de Transcaucasie devant les représentants arméniens, azerbaïdjanais et géorgiens de l'Assemblée parlementaire provisoire transcaucasienne, dite Sejm transcaucasienne.

En , il est nommé vice-président de la délégation géorgienne à la Conférence de la Paix de Paris, aux côtés de Nicolas Tcheidze, et traite à ce titre avec les représentants de Georges Clemenceau, David Lloyd George, Vittorio Orlando et Woodrow Wilson.

En , il est nommé ministre plénipotentiaire du 3e gouvernement homogène social-démocrate de la République démocratique de Géorgie.

En , devant l'invasion militaire du territoire géorgien par la Russie soviétique, il se réfugie à Constantinople, puis en France, avec la quasi-totalité des dirigeants politiques de son pays.

Exilé en France

En 1924, avec Nicolas Tcheidze, d'autres anciens ministres (comme Noé Tsintsadzé) et anciens députés (comme David Charachidzé), il déconseille l'organisation à distance d'une insurrection nationale en Géorgie, estimant que la police politique soviétique (la Tchéka) et les forces militaires soviétiques (l'Armée rouge) sont trop bien implantées : cette tendance politique -qui se nomme elle-même Oppozitsia- est mise en minorité au sein du Parti ouvrier social-démocrate géorgien en exil. L'insurrection est déclenchée en août : elle se solde par un échec, entre 7 000 et 10 000 exécutions sommaires, des dizaines de milliers de déportés et l'éradication du Parti ouvrier social-démocrate géorgien en Géorgie.

Il restera membre du bureau exécutif de la IIe internationale socialiste jusqu'en 1939.

Exilé aux États-Unis

En 1948, en pleine guerre froide, il décide de partir pour les États-Unis, où une université américaine lui propose de mener des travaux historiques. Il y meurt en 1959, mais selon ses dernières volontés, ses cendres sont inhumées au carré géorgien du cimetière de Leuville-sur-Orge, en France[3].

L'homme

Né dans une famille aristocratique pour laquelle le savoir était la première valeur, orateur hors pair, Irakli Tsérétéli fut souvent désigné pour formuler les discours les plus difficiles à la Douma russe au titre de l'opposition, au Soviet de Petrograd lors de l'accueil de Lénine (dont il était craint), à la Sejm transcaucasienne lors du retrait de la Géorgie, à la IIe internationale socialiste pour défendre les positions d'une Géorgie hors territoire : sa maîtrise de la langue russe et sa rhétorique ont marqué les observateurs étrangers de cette époque (diplomates, journalistes et hommes politiques). Paul Maslov, un socialiste russe théoricien de la question agraire le qualifie ainsi en :"Irakli Tsérétéli est comme toujours intervenu aujourd'hui avec beaucoup de succès. C'est la personnalité la plus brillante de la Russie contemporaine "[4].

Qualifié par certains de « socialiste de droite » (s'opposant résolument aux thèses bolchéviques de dictature du prolétariat depuis 1903, prenant parti pour la poursuite de la guerre contre l'Empire allemand en et n'hésitant pas à participer au gouvernement provisoire russe aux côtés de libéraux et de progressistes -qui plus est au poste de ministre de l'Intérieur- en ), qualifié par d'autres de "socialiste de gauche" (partisan du suffrage universel étendu aux étrangers résidant sur le territoire, internationaliste -s'opposant aux nationalismes et appelant à l'organisation de la communauté internationale-, opposant à la Russie tsariste, mais ne confondant pas cette opposition avec une opposition à la Russie, persuadé que la démocratie ne progresserait en Géorgie que si elle progressait dans les pays voisins -petits et grands- et défavorable à toute exploitation d'intérêt commun avec le national-socialisme allemand), Irakli Tsérétéli resta de 1918 à 1959 minoritaire au sein du Parti ouvrier social-démocrate géorgien - notamment aux côtés de Nicolas Tchkhéidzé jusqu'en 1926 -, même s'il accepta certaines fonctions officielles.

Notes et références

Notes

- La transcription en langue française des patronymes géorgiens a été stable jusqu’à la fin du XXe siècle : les règles constituées par l’intermédiation de la langue russe, confirmées par la Légation de la République démocratique de Géorgie en France (1921-1933) et proches de la prononciation en langue géorgienne, étaient utilisées sans exception ; elles le sont encore aujourd’hui par le ministère français des Affaires étrangères et par la plupart des universitaires français s’intéressant à la Géorgie. L’usage a progressivement changé avec l’intermédiation de la langue anglaise et la définition d’une translittération latine proche de la transcription anglaise (2002). Ainsi ირაკლი წერეთელი donne Irakli Tsérétéli en transcription française et Irakli Tsereteli en transcription anglaise (et en translittération latine).

Références

- « Biographie d'Irakli Tsérétéli », sur Colisée (consulté le ).

- Colisée : "Biographie de Nicolas Tcheidze" consultée le 7 janvier 2014.

- Luc Méloua : "Les tombes géorgiennes du cimetière de Leuville-sur-Orge" consulté le 4 novembre 2015

- Mémoires inédites de Sossipatré Assathiany, page 107, écrites en 1956.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Irakli Tsereteli » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- Michel Khoundadzé, « La révolution de . La social-démocratie contre le bolchevisme. Tsérétéli face à Lenine », 1988, Paris, Editions Anthropos.

- Martiané Mguéladzé (1898-1979), légataire universel d'Irakli Tsérétéli, Paris, archives personnelles.

- Khariton Chavichvily, « Un grand socialiste géorgien : Iracli Tsérételii », La Sentinelle, 6 et 7 octobre 1959, p. 2 et 2 (lire en ligne, consulté le )