Indemnisation de la France par la république d'Haïti

L'indemnisation de la France par la République d'Haïti désigne une somme d'argent qu'Haïti fut contrainte de verser à la France pour compenser les pertes causées par les révoltes des esclaves et l'indépendance d'Haïti. Elle s’élevait initialement à 150 millions de francs or.

Contexte

Colonie française

À la fin de l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, la colonie française de Saint-Domingue (Haïti), partie occidentale de l'île d'Hispaniola, avait la réputation d'être l'économie de plantation la plus riche du monde grâce au travail de près d'un demi-million d'esclaves africains, ses 792 sucreries, 2 810 caféteries, 3 097 indigoteries et 705 cotonneries produisaient, en 1788, des marchandises coloniales d'une valeur de 239 millions de livres destinées aux marchés européens et nord-américains.

Abolition de l'esclavage

En 1791, après une période de guerres civiles pendant laquelle les habitants, les blancs, les noirs et les métis libres se disputèrent le pouvoir, Saint-Domingue devint le théâtre d'une insurrection des esclaves du nord de la colonie. Peu après le début des guerres de la Révolution, les Anglais intervinrent pour soumettre les possessions françaises des Caraïbes. En 1793 les commissaires politiques de la République française Sonthonax et Polverel abolissent l'esclavage à Saint-Domingue.

Réaction française et expéditions militaires

Dès 1794, Toussaint Louverture s'imposa comme chef de la rébellion noire de Saint-Domingue. En 1798, après avoir traité avec les Anglais lors de leur départ de la colonie, alors qu'il est général de division et lieutenant général au gouvernement de la colonie, il réorganise l'économie de Saint-Domingue ruinée par la guerre en attachant les cultivateurs aux terres dans une forme de servage et en faisant revenir certains colons d'exil. En 1802, le premier consul Napoléon Bonaparte envoya un corps expéditionnaire à Saint-Domingue pour mettre un terme au projet d'autonomie du général de division Toussaint-Louverture, qui s'était fait nommer gouverneur à vie de Saint-Domingue.

Indépendance

Déclaration d'indépendance

Après l'échec de cette tentative de reprise en main de la colonie française et le départ de ce qui restait du corps expéditionnaire, les vainqueurs noirs de la rébellion déclarèrent l'indépendance de Saint-Domingue, sous le nom d'Haïti le .

Dès la déclaration d'indépendance en 1804, le nouveau pouvoir haïtien organise l'assassinat de la quasi-totalité des citoyens français blancs restés en Haïti. Ordonnés par Jean-Jacques Dessalines, les massacres sont perpétrés sur toute l'étendue du territoire haïtien entre février et fin avril 1804 et se traduisent par 3 000 à 5 000 morts. Certains historiens qualifient ces massacres de génocide perpétré exclusivement à l'encontre des populations blanches de l'île.

L'indépendance d'Haïti n'a pas été reconnue par le concert des nations et ne pouvait officiellement commercer à l'international ; très tôt après l'indépendance se fit jour en Haïti l'idée d'un rachat des terres sur le modèle de la vente de la Louisiane par la France aux États-Unis en 1803.

Pour les anciens propriétaires blancs, la création d'Haïti signifiait la perte de leurs biens, répartis entre les officiers et soldats de l'armée insurrectionnelle. Mais les colons expropriés n'acceptaient pas cet état de fait. Après la chute de Napoléon, ils réclamèrent une intervention militaire française pour soumettre Haïti, que les traités de Paris de 1814 et 1815 déclaraient toujours française. Cependant, le régime de la Restauration, qui craignait une nouvelle guerre désastreuse et un veto des États-Unis, accepta des négociations avec Haïti et le principe du versement par celui-ci d'une indemnisation pour les anciens propriétaires blancs chassés de Saint-Domingue entre 1794 et 1803 ou assassinés en 1804 en Haïti.

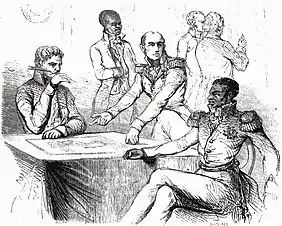

Menace française et exigence d'indemnisation

En 1825, le roi Charles X concède son indépendance à Haïti en échange d’une indemnité de dédommagement de 150 millions de francs or. Cette somme représente « l’équivalent d’une année de revenus de la colonie aux alentours de la Révolution, soit 15 % du budget annuel de la France » selon l'écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert. Pour contraindre Haïti à signer l’accord, la France impose un blocus maritime et place l'île sous la menace d'une flotte composée de 14 bâtiments de guerre armés de 528 canons[1]. Le président haïtien Boyer propose 150 millions de francs payables en cinq années, ce qui est retenu[2] - [3].

Indemnisations individuelles

Entre 1826 et 1833, à la suite de l’Ordonnance royale concernant l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue (9 mai 1826, portant sur l'exécution de la loi du 30 avril - 13 mai 1826)[4], une commission royale vérifiait plus de 27 000 demandes de propriétaires de Saint-Domingue et leurs ayants droit, retenant finalement 12 000 dossiers. Entre 1828 et 1834, la commission publia en six gros volumes les résultats de ses travaux. C'est le fameux État détaillé des liquidations opérées par la Commission chargée de répartir l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue, en exécution de la loi du . Source importante de généalogie, d'histoire sociale et économique de Saint-Domingue, l'État détaillé comporte des données concernant environ 7 900 anciens propriétaires d'habitations et 1 500 d'autres immeubles. Le document fournit ainsi :

- les noms et prénoms du/des propriétaire/s ;

- les noms et prénoms des héritiers/ayants droit du ou des ancien/s propriétaire/s ;

- le nom, la paroisse et la situation exacte de l'habitation ;

- le type d'activité (sucrerie, caféterie, indigoterie, cotonnerie, etc.) ;

- le montant des indemnités allouées.

Dans le cadre de sa thèse sur la révolution de Saint-Domingue soutenue en 2009, l'historien allemand Oliver Gliech a chargé ces informations dans une base de données, les comparant ensuite avec un grand nombre d'autres sources biographiques complémentaires, notamment l'Index biographique français, la Liste définitive des propriétaires de biens situés dans les colonies (1799-1800), les Almanachs généraux de Saint-Domingue de 1779, 1785 et 1789 et les revues coloniales de l'époque comme les Affiches américaines, la Gazette de Saint-Domingue, le Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue et les Nouvelles de Saint-Domingue.

Accumulation des retards de paiement

Haïti n'arrive pas à régler l’indemnité et les intérêts des emprunts. Dans le même temps, les recettes, ravagées par la guerre et le blocus, fondent. Le cours du café baisse. Haïti est dans l’incapacité de payer.

Un accord n'apparaît qu’en 1838. Alors que 30 millions avaient été versés mais avec retard de plus de dix ans sur les échéances prévues, le gouvernement français accepta de limiter le reliquat de dette à 60 millions de francs. Ce total de 90 millions, sensiblement le montant de la vente de la Louisiane, correspond au douzième du budget annuel de la France de l'époque (en 1830, recettes : 1 020 052 843 francs ; dépenses : 1 095 142 115 francs). Ce montant représente aussi le vingtième environ de la valeur des terres de Saint-Domingue à la veille de la Révolution française, en ne comptant pas celle des habitations des propriétaires mulâtres et noirs restés sur place en 1804.

La dette est soldée en 1883, mais les agios de l’emprunt ne seront réglés qu'au milieu du XXe siècle[5].

Demande de réparations de la part d'Haïti

Le paiement de cette indemnité a entraîné un important retard de développement dans le pays. La France, par la voix de François Hollande, a reconnu avoir bien une dette envers Haïti — avant que ses collaborateurs ne précisent très vite qu’il ne s’agissait pas d’une dette monétaire[6].

Notes et références

- Louis-Philippe DALEMBERT, « Haïti,la dette originelle », sur liberation.fr, (consulté le ).

- Site liberation.fr article "Haïti,la dette originelle", consulté le 10 mai 2021.

- Site huffingtonpost.fr, article "Ce qu'il faut savoir sur la "dette" de la France envers Haïti", consulté le 10 mai 2021.

- Jean-Baptiste Sirey, Collection complète des lois, décrets d'intérêt général, traités internationaux, arrêtés, circulaires, instructions, etc., vol. 26, Paris, A. Guyot et Scribe, (lire en ligne), p. 81-92 ; 121-127.

- « Haïti: le poids d'une dette vieille de 200 ans », sur Franceinfo, (consulté le ).

- Catherine Porter, Constant Méheut, Matt Apuzzo et Selam Gebrekidan, « À la racine des malheurs d’Haïti : des réparations aux esclavagistes », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Bazile, L., Le Conseil des colons de Saint-Domingue, de leurs créanciers et ayant-cause, Eugène Renduel/Libraire, Paris, 1826

- Blancpain, Jacques, Un siècle de relations financières entre Haïti et la France: 1825-1922, L'Harmattan, Paris, 2001, 214 p. (ISBN 2747508528)

- Brière, Jean-François. Haïti et la France, 1804-1848: le rêve brisé. KARTHALA Editions, 2008

- Brière, Jean-François. 2004. “La France Et La Reconnaissance De L'Independence Haitienne: Le Debat Sur L'Ordonnance De 1825.” French Colonial History 5 (1): 125–38.

- Brière, Jean-François. 2006. “L'Emprunt De 1825 Dans La Dette De L'indépendance Haitienne Envers La France.” The Journal of Haitian Studies 12 (2): 126–34

- État détaillé des liquidations opérées [de 1827 à 1833] par la Commission chargée de répartir l'indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue, en exécution de la loi du , 6 Bde., Imprimerie Royale, Paris, 1828-1834

- Granger, E., Guide du colon ou commentaire sur la loi de l'indemnité des colons de Saint-Domingue, 143 S., Delaforest, Paris, 1826

- Joachim, Benoît, « L'indemnité coloniale et la question des rapatriés », Revue historique, Jg. 95, Tome 246, Nr. 500 oct.-déc. 1971, S. 359-376

- Roche, Jules, Les budgets du XIXe siècle et questions diverses, Paris, Ernest Flammarion, 1901