Hydrontin

Equus hydruntinus

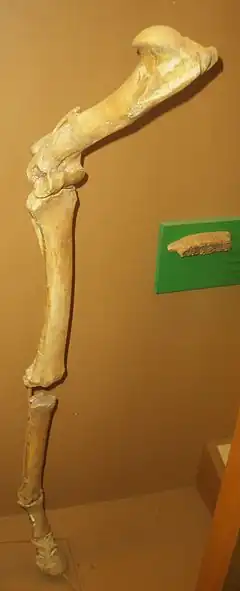

au musée d'histoire naturelle de l'Université de Florence, en Italie.

L'hydrontin (Equus hydruntinus) ou âne européen est un équidé éteint qui a récemment été rattaché aux hémiones grâce à l'analyse de l'ADN ancien[1] - [2].

Il a été identifié pour la première fois en 1906 dans des assemblages fossiles d'Italie méridionale. Il a été répertorié depuis dans des sites de la fin du Pléistocène de diverses régions européennes.

Présent depuis sans doute 300 000 ans, il a survécu à la transition entre le Tardiglaciaire et l'Holocène en Europe (France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne et Russie) comme au Moyen-Orient, où sa présence a été récemment attestée. En France, aucun témoignage n'atteste de sa présence postérieurement aux débuts de la palynozone Atlantique (environ ).

Description

Il est décrit par de nombreux auteurs, dont principalement H.G. Stehlin et P. Graziosi (1935[3]), F. Prat (1968[4]) et V. Eisenmann (Eisenmann & Patou, 1980[5])[6].

C'est un équidé de petite taille aux formes graciles. Sa denture microdonte est caractéristique, avec les dents jugales qui ont conservé de nombreux caractères archaïques le rapprochant fortement d'Equus stenonis du Villafranchien.

Ses principaux points communs avec les Hémioniens, les Asiniens, et les Zébrins actuels sont :

- la double boucle des dents jugales inférieures à caractère primitif, qui le rapproche des Asiniens et d'Equus stenonis, tandis que les Hémioniens et les Caballins ont une double boucle évoluée ;

- le sillon vestibulaire profond de ces mêmes dents l'apparente à Equus stenonis, mais aussi aux Zébrins actuels, alors qu'elle le différencie des Hémioniens et des Asiniens[7].

L'ancêtre de l'Hémione est connu dans le Paléolithique chinois (Boule et Teilhard de Chardin, 1928[8]), différent d'Equus hydruntinus ; de véritables Asiniens sont aussi déjà connus dans le Pléistocène supérieur des États-Unis sous le nom spécifique d'Equus conversidens (en), Skinnes 1942[9] (Eisenmann 1980[10])[7].

Représentations préhistoriques connues

Il est très rarement représenté dans l'art paléolithique[11]. Les représentations les plus connues dans l'art pariétal sont :

- Gabillou (Sourzac, Dordogne) (Gaussen 1964) : « Asinien probable » selon Philippe Novel (1986[12]), malgré quelques caractères caballins peu nets. Gravure magdalénienne[7].

- Bernifal (Meyrals, Dordogne). Gravure magdalénienne, avec une tête fine pourvue de deux grandes oreilles et d'une queue glabre. « Asinien probable » selon Ph. Novel notamment (1987[13]), quoique l'ensellure apparaisse bien marquée et les membres peu stylisés[7].

- Les Combarelles I (Les Eyzies, Dordogne) (Capitan, Breuil, et Peyrony, 1924) (Novel, 1987). Gravures magdaléniennes[7].

- L 'Asinien n° 27 observé par Breuil correspondrait à un cheval selon Novel, arguant de la croupe fortement ensellee et du fait que la plupart des chevaux de Combarelles sont gravés avec des oreilles aussi longues[7].

- La gravure n° 95 représente à juste titre pour M. Novel une des plus belles figurations d'« Asinien » connu[7].

- La gravure n° 113 est considérée par Novel comme « un Asinien probable »[7].

- Les Trois Frères (Montesquieu-Avantès, Ariège). Les gravures d'« Hémione aurignacienne » et d'« Hémione magdalénienne » (Bégouën et Breuil, 1958[14]), sont deux représentations incontestables d'Equus hydruntinus. CF5

- Lascaux (Montignac-Lascaux, Dordogne). Cette peinture magdalénienne est retenue comme « Asinien probable » par Philippe Novel (1986[12])[7].

- Tormón (es), dans le parc culturel d'Albarracin (es) (Teruel, Espagne) : l’équidé gravé dénommé Cheval par Breuil (Breuil et Cabré Aguilo, 1911[15]) semble posséder plus de caractères d'Hydruntin que caballins : tête fine, grandes oreilles, crinière courte, ensellure non marquée, pattes fines[7].

Dans l'art mobilier, on trouve :

- La Salpêtrière (près du pont du Gard, Remoulins, Gard) (Capitan, Breuil et Peyrony, 1924[16]). Les oreilles moyennement longues et la convexité du front sont les seuls critères qui font de cette figuration un Equus hydruntinus probable.

- Schweizersbild[17] (Schaffhouse, Suisse). Une gravure sur plaquette calcaire du Magdalénien supérieur, que Boule (1893[18]) identifie comme un cheval malgré la tête fine, ensellure peu marquée, croupe anguleuse et queue simple qui caractérisent Equus hydruntinus.

- Grotte du Putois 2 (Montmaurin, Haute-Garonne). Pendeloque de la fin du Magdalénien moyen, l'une des six représentations certaines connues. Sa datation correspondrait avec la réapparition d'Equus Hydrontinus dans le sud-ouest de la France[11].

Notes et références

- [Burke et al. 2003] (en) Ariane Burke, Vera Eisenmann et Graeme K. Ambler, « The systematic position of Equus hydruntinus, an extinct species of Pleistocene equid », Quaternary Research, vol. 59, no 3, , p. 459-469 (résumé).

- [Orlando et al. 2006] (en) Ludovic Orlando, Maryam Machkour, Mariane Burke, Christophe J. Douady, Véra Eisemann et Catherine Hänni, « Geographic distribution of an extinct equid (Equus hydruntinus: Mammalia, Equidae) revealed by morphological and genetical analyses of fossils », Molecular Ecology, vol. 15, no 8, , p. 2083-2093 (DOI 10.1111/j.1365-294X.2006.02922.x, lire en ligne [sur vera-eisenmann.com]).

- [Stehlin & Graziosi 1935] Hans Georg Stehlin et Paolo Graziosi, « Ricerche sugli Asinidi fossili d'Europa », Mémoires de la Société Paléontologique Suisse, vol. 56, .

- [Prat 1968] F. Prat, Recherches sur les Équidés pléistocènes en France (thèse de doctorat en Sciences naturelles), Faculté des Sciences de l'université de Bordeaux, , 662 p.

- [Eisenmann & Patou 1980] Vera Eisenmann et M Patou, « La faune de la grotte de Felines-Termenès (Aude). Résultats préliminaires et étude détaillée des restes d'Equus Hydruntinus (Mammalia, Perissodactyla) », Anthropologie, vol. 84, no 4, , p. 633-649 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Cleyet-Merle & Madelaine 1991] Jean-Jacques Cleyet-Merle et Stéphane Madelaine, « La pendeloque magdalénienne gravée d'un « Equus hydruntinus » de la grotte du Putois II, commune de Montmaurin (Haute-Garonne) », Paléo, no 3, , p. 119-129 (lire en ligne [sur persee]), p. 126.

- Cleyet-Merle & Madelaine 1991, p. 127.

- [Boule & Teilhard de Chardin 1928] Marcellin Boule et Pierre Teilhard de Chardin, chap. 2e partie « Paléontologie », dans Marcellin Boule, Henri Breuil, Émile Licent & Pierre Teilhard de Chardin, Le Paléolithique de Chine, coll. « Arch. Institut de Paléontologie Humaine, no 4 », , p. 27-102.

- (en) « †Harington hippus francisci (Hay 1915) — Harington's Stilt-legged Horse », sur utep.edu (consulté le ).

- [Eisenmann 1980] Vera Eisenmann, Les Chevaux (Equus sensu lato) fossiles et actuels : crânes et dents jugales supérieures, Paris, Ed. du CNRS, coll. « Les Cahiers de Paléontologie », 155 p., sur _ _ _.

- Cleyet-Merle & Madelaine 1991, p. 128.

- [Novel 1986] Philippe Novel, « Les animaux rares dans l'art pariétal aquitain », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, t. 41, , p. 63-93.

- [Novel 1987] Philippe Novel, « Les animaux rares dans l'art pariétal aquitain (suite) », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, t. 42, , p. 83-118.

- [Bégouën (H.) & Breuil 1958] Henri Bégouën et Henri Breuil, Les cavernes du Volp : Trois Frères, Tuc d'Audoubert, Paris, Arts et métiers graphiques, coll. « Travaux de l'Institut de paléontologie humaine », (réimpr. 1999, American rock art research association), 1re éd., 120 p., XXXII p. de planches hors-texte (OCLC 301400118).

- [Breuil & Cabré Aguilo 1911] Henri Breuil et Juan Cabré Aguilo, Mémoires originaux : les peintures rupestres d'Espagne. III, Los Toricos d'Albarracin (Teruel), coll. « L'anthropologie » (no 22), (présentation en ligne).

- [Capitan, Breuil & Peyrony 1924] L. Capitan, Henri Breuil et Denis Peyrony, Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne), Paris, Masson, coll. « Archives I.P.H. », , 192 p.

- [Sarasin 1897] Charles Sarasin, « La station préhistorique du Schweizersbild », Archives des sciences physiques et naturelles, t. 4, , p. 45-66 (lire en ligne [sur archive-ouverte.unige.ch], consulté le ).

- [Boule 1893] Marcellin Boule, La station quaternaire du Schweizersbild près de Schaffouse (Suisse) et les fouilles du Dr Nüesch, Paris, coll. « Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires », , 25 p.