Houillères de Decize

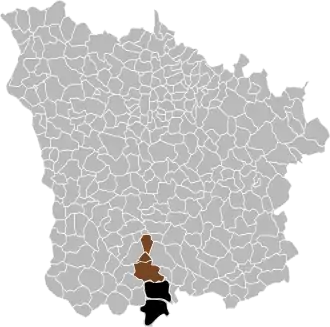

Les Houillères de Decize font partie du bassin houiller de Decize-La Machine, dans le département français de la Nièvre. L'exploitation du charbon est attestée à Decize à partir du XVe siècle et la mine qui a fermé en 1974 a donc été exploitée durant cinq siècles. De 1869 à 1946, les houillères sont exploitées par la Compagnie Schneider. Lors de la nationalisation en 1946, Charbonnages de France rattache l'exploitation aux Houillères de Blanzy.

- Decize-La Machine

- Sud-Nivernais

Des vestiges de ces industries (entrées de mines, terrils, voies ferrées, ruines, cité ouvrière, bâtiments reconvertis) subsistent au début du XXIe siècle. Le territoire reste marqué économiquement, socialement, paysagèrement, écologiquement et culturellement.

Localisation

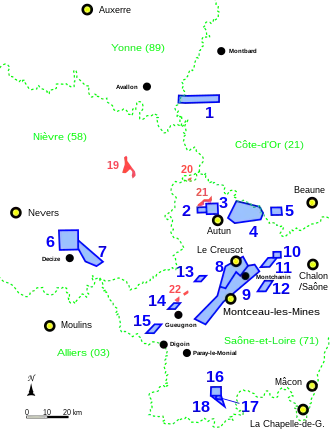

2. Polroy ;

3. Chambois ;

4. Concessions du bassin d'Épinac ;

5. Aubigny-la-Ronce ;

6. Decize ;

7. Verneuil ;

8. Le Creusot (bassin de Blanzy) ;

9. Autres concessions du bassin de Blanzy dont Montchanin et Longpendu ;

10. La Dheune ;

11. Vellerot ;

12. Forges ;

13. Les Petits Châteaux ;

14. Pully ;

15. Grandchamp ;

16. St-Laurent en Brionnais ;

17. Les Moquets ;

18. La Chapelle-sous-Dun ;

19. Montreuillon, Montigny en Morvan et Blismes;

20. Menessaire ;

21. Reclesmes ;

22. Uxeau et Toulon-sur-Arroux.

- Concessions

- Indices de houille

- Limites de concessions

- Limites départementales

Le bassin minier est situé sur la commune de La Machine, au nord de Decize, dans le sud du département de la Nièvre, en région de Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est français.

Histoire

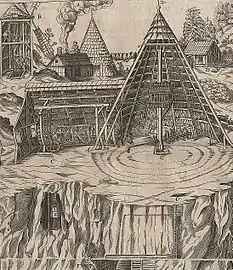

Machine de l'ingénieur

La ville de La Machine tire son nom d'un baritel installé par des ouvriers liégeois en 1689. Ces derniers s'étaient distingués au moment de la construction de la machine de Marly à Versailles, le plus grand mécanisme jamais construit jusqu’alors. L’ingénieur Daniel Michel, cousin de son constructeur Rennequin Sualem, arrive en 1689 dans la Nièvre. Il y installera son instrument et finalement y fera souche. Ses enfants continueront son travail. Une rue de la ville porte toujours son nom[1].

Début

Un contrat passé en 1488 est le plus ancien document lié à l'exploitation du charbon qui affleurait à Decize[2]. L'exploitation se faisait par trous ou à flanc de coteaux pour alimenter les forges. Les propriétaires étaient les ducs de Nevers, le prieuré de St Pierre de Decize et le seigneur des Ecotzs.

Il existe peu de notations sur les mines avant le XIIIe siècle. Les terres aux alentours étaient partagées en trois propriétaires : au Nord : la Seigneurie des Écots qui dépendait du bailliage de Nevers, à l’Est : les terres des ducs de Nevers et à l’Ouest : les terres et forêts des Minimes au Prieuré de Saint Pierre de Decize. Ces trois bailleurs le resteront jusqu’au XVIIe siècle. Chacun donnait en fonction de ses désirs, autorisation aux charbonniers, d’exploiter dans leur forêt. Ainsi en 1489, le charbonnier Loison peut prélever 10 charrettes de minerai chaque semaine. De très nombreux petits exploitants creusaient des « crots » -des trous de quelques mètres de profondeur (on en décompte plus d’une centaine)- dans les bois.

En 1669, cette activité est remarquée par Jean-Baptiste Colbert lors d’un de ses voyages. Il propose à Henry Landry, receveur général des finances de Bourgogne, l’exploitation de ces terres (sauf celle du duc de Nevers). Le financier fait alors venir de Liège 200 ouvriers-mineurs et l’ingénieur Daniel Michel (1616-1693) qui s’était déjà illustré dans la construction de la grande machine de Marly de Versailles avec Rennequin Sualem. Un baritel est installé. Il installe aussi des pompes, des roues d’entraînement et fait creuser de nouveaux puits de mine. Plus de 200 mules assurent le transport du minerai vers la Loire à Decize.

Toutefois, les affaires s’effondrent à la fin des guerres de Louis XIV et les lourdes défaites de sa marine contre l’Angleterre. Plusieurs entrepreneurs reprennent les mines, investissent puis jettent l’éponge. Le duc de Nevers afferme en 1776 les exploitations de charbon sous la forêt des Glénons à Pinet et Gounot, qui exploitaient déjà les gisements de la forêt des Minimes et des Ecots. Par l'arrêt du 13 mai 1780 ils obtiennent le droit d’exploiter les mines de toute la région, droit rétrocédé à Boudart en 1784. Une machine à vapeur est même installée en 1782 mais la houillère, vite déficitaire, est laissée à l’abandon. La Révolution française aggrave la situation puisque son propriétaire est obligé de s’exiler en Angleterre. La mine est mise sous séquestre et sont attribuées ensuite à Maintier, qui les cède en 1790 au sieur de Mallevault qui s’expatrie en 1794 et la mine devenue propriété nationale est gérée par Viard-Vauxmaire, mais revient à Mallevault en 1806. En 1801, elle possède 8 puits qui descendent jusqu’à 80 mètres et produisent 8 000 tonnes chaque année.

Premières compagnies 1816-1868

En 1816, une Société anonyme des mines de houille de Decize est créée. Elle réalise d’importants travaux, installe plusieurs machines à vapeur et commande plus de 300 lampes de mineur. Des molettes sont installées dans ce qui devient une houillère industrialisée. Elle occupe 56 employés en 1835. En prenant en compte leur entourage, on estime que plus de 1 700 personnes dépendaient déjà de l’exploitation. La ville concentrait 80 logements et des casernes d’une dizaine d’appartement. La Loire à Decize devient le nœud principal du transport du charbon vers les arsenaux français. Des industries locales (verreries) utilisaient ce combustible pour la chauffe de leurs produits[3]. En 1842, la production s’élève à 40 000 tonnes et la houillère se place alors au 11e rang du classement des houillères françaises. Elle intéresse donc de nouveaux investisseurs[4].

La compagnie Schneider 1869-1946

Après 1860, la demande en charbon s’amplifie. Le développement des bassins industriels profite aux houillères de Saint-Étienne, de Commentry, de Blanzy. Les usines du Creusot ont de plus en plus besoin de charbon pour leurs hauts fourneaux. C’est pour cette raison que la houillère de La Machine est rachetée en 1869 par la compagnie Schneider qui est alors la plus grande entreprise française (plus de 10 000 employés). Eugène Ier Schneider et son frère Adolphe Schneider acquièrent la concession houillère de Decize, d'une superficie de 8 000 hectares[5]. Très vite, la production, après quelques aménagements, passe à plus de 150 000 tonnes par an qui sont entièrement absorbées par la sidérurgie creusotine[6]. Les ressources financières et industrielles des Schneider permettent la modernisation des équipements et la construction de routes, d’église, d’écoles, d’ateliers de triage, de cités ouvrières, d’écluses, de forges. Le paternalisme de ses dirigeants améliore, en partie, les conditions de vie des familles de mineurs dans leurs cités. La mine vivra ainsi doucement presque sans remous pendant près de 80 ans sous le règne des Schneider[7].

Puits des Zagots.

Puits des Zagots. Puits de la Chapelle.

Puits de la Chapelle. Puits de la Haute-Meule.

Puits de la Haute-Meule.

Puits des Coupes.

Puits des Coupes. Puits des Glénons.

Puits des Glénons. Puits Marguerite.

Puits Marguerite.

Au moment de la nationalisation, la ville compte plus de 6 000 habitants dont un quart est employé dans la mine. Ces derniers sont logés, pour la plupart, dans des cités ouvrières construites par la Compagnie à proximité des puits :

- Cité Sainte-Marie (1856-1857) ;

- Cité Sainte-Eudoxie (1878) ;

- Cité des Zagots (1917-1918) ;

- Cité des Minimes (1922-1938).

- Logements ouvriers.

Le phalanstère du puits des Zagots.

Le phalanstère du puits des Zagots. Coron aux puits Sainte-Margurite et Henri-Paul.

Coron aux puits Sainte-Margurite et Henri-Paul.

Catastrophe de 1890

Le , un coup de poussier ravage le puits Marguerite. Deux coups de mine trop rapprochés faisaient long feu l'un et l'autre. Le premier avait soulevé un nuage de poussières de charbon ; le second avait embrasé ces poussières et l'incendie de ces poussières en suspension se propagea comme l'éclair dans les galeries. Tous les ouvriers de la galerie d'où était parti le coup furent brûlés plus ou moins grièvement ou asphyxiés. Quinze ouvriers en furent retirés morts. Trois autres cadavres restés sous un éboulement furent découverts ensuite. Huit hommes qu'on avait pu remonter vivants devaient mourir le soir même ou le lendemain. Malheureusement, le puits des Zagots étant aéré en partie par le puits Marguerite, les gaz toxiques s'y propagèrent faisant dix-sept victimes. Au total, on dénombrera donc 43 morts dans la catastrophe, la plus grave de ce bassin minier[8]. Si cette journée n’avait pas été chômée, le nombre de victimes aurait pu être plus élevé.

Modalités du contrat de travail en 1943

En 1943 les Houillères de Decize appartenant à Schneider et Cie ont pour directeur Mr D. Charroux.

Il existe deux catégories de mineurs aux Houillères de Decize : la catégorie 1, de ceux qui travaillent plus de 30h par semaine et la catégorie 2, de ceux qui travaillent moins de 30h par semaine[9].

Nationalisation 1946-1974

Après la Seconde Guerre mondiale, la France a besoin de charbon pour se reconstruire. C’est la bataille du charbon. Toutes les mines sont nationalisées. Celle de La Machine est rachetée pour passer sous le giron des Charbonnages de France et des Houillères de Blanzy par le décret du . Les mineurs y trouvent une amélioration de leurs conditions de travail et des avantages indéniables (retraite à 50 ans, santé, protection sociale, congés payés). Toutefois, la perte du lien avec le Creusot fragilise la petite houillère car elle n’est plus qu’un satellite accessoire de Blanzy. Elle se situe alors au 9e rang de la production totale du bassin du Centre. Des investissements sont réalisés jusqu’en 1957 (mécanisation, mise en place d’arceaux métalliques à la place des boisages, haveuses, skips) mais le sort du charbon est déjà joué. Alors que l’entreprise commence à récolter le fruit de ses efforts, l’accent est mis sur le pétrole, les hydrocarbures liquéfiés, le gaz, et plus tard l’atome. C’est en fini du charbon. Dès 1959, la retraite du charbon est lancée. En 1961, les premiers puits ferment (Henri-Paul, les Zagots). Dès 1967, ses productions ne représentent plus que 0,5% de la production nationale. Finalement en 1974, le dernier puits est fermé et la mine devient silencieuse[10].

Après mine

En 1974, au moment de la fermeture, les mineurs bénéficient d’un programme de reconversion géré par les Charbonnages de France. Sur les 800 ouvriers présents, 507 sont placés à la retraite et une centaine seront réembauchés à Montceau-les-Mines. Les autres chercheront un travail ailleurs. La ville sort exsangue de l’opération en perdant plus de la moitié de sa population et sa seule activité industrielle[11].

Association Machinoise pour la Conservation du Souvenir Minier

À la fermeture de la mine, plusieurs mineurs décident de créer une association dans le but de conserver la mémoire de leur métier et à terme de créer un musée. L’Association Machinoise pour la Conservation du Souvenir Minier est créée le . Grâce à son travail, le puits des Glénons échappe de justesse à la destruction. Des objets, documents, témoignages, machines, outils sont conservés. L’école des mineurs est entièrement réaménagée pour permettre sa visite. Un musée est installé dans les anciens locaux administratifs. Ce travail associatif, mené d’une manière désintéressée pendant plusieurs années, a permis en 1983 l’ouverture d’un musée commémoratif réparti sur deux sites et alors entièrement géré et animé par des mineurs. Plus de 250 000 visiteurs ont franchi ses portes[12].

Bâtiments du jour

Les bâtiments principaux de la Houillère ont été construits par la Compagnie Schneider après 1869. La très grande cour carrée, qui existe toujours, abritait les bureaux principaux, les forges et les écuries. Ils étaient placés non loin du château de la direction qui hébergeait de temps en temps les grands directeurs du Creusot au moment de leurs visites de contrôle.

Le carreau de mine héberge le chevalement métallique des Glénons, le dernier encore en place à La Machine. Construit au Creusot, il est déplacé en 1938 à La Machine où il sert jusqu’en 1974. C’est à cet endroit que se trouve, l’ancienne école des mineurs dont la galerie de formation est maintenant dédiée aux visites. Les grands bâtiments utilisés pour le lavage et le triage ont été démolis. Ils laissent maintenant place à un étang entouré de forêt appelé l'étang Grénetier.

Transport

Le site d'exploitation de La Machine a été particulièrement remarquable par la construction en 1841 d'un ouvrage d'art du chemin de fer hippomobile qui aurait été quasiment unique dans le monde. Celui-ci remplaçait le transport du charbon à dos d'ânes. En effet, cinq écluses sèches ou ascenseurs à wagons permettaient de faire descendre par étapes le long des collines des trains de charbon jusqu'au canal du Nivernais à plus de 6 kilomètres de la mine puis de les remonter à vide. C'était un système de balance formée de deux compartiments maçonnés. Dans l'un, le wagon chargé en descendant par son seul poids faisait remonter l'autre wagon, plus léger puisqu'il était vide. La seule pesanteur n'avait donc pas besoin de l'appoint d'énergie extérieure. C'était une alternative originale aux plans inclinés répandus à l'époque, souvent équipés de treuils mûs par des machines à vapeur fixes. Ces deux techniques s'inspiraient de celles des canaux de navigation qui les avaient précédés. Les canaux ne peuvent évidemment pas être en pente puisque leurs plans d'eau sans courant sont horizontaux et ils rachètent donc les inclinaisons du terrain par des écluses à sas ou non ou bien des plans inclinés ou encore des ascenseurs à péniches. Mais en 1873 à La Machine la traction animale a été remplacée par des machines locomotives à vapeur qui ont pu s’accommoder de déclivités plus importantes. Aussi les écluses sèches ont-elles alors été remplacées par une nouvelle voie ferrée en légère pente régulière.

Patrimoine

Musée

Les houillères ont fermé le . Quelques bâtiments miniers sont encore visibles et le site du puits des Glénons, situé à La Machine, a été préservé avec son chevalement, sa recette et sa salle de la machine d'extraction ; le siège des houillères renferme un musée[13] - [14].

Le musée de la mine.

Le musée de la mine. Le mémorial.

Le mémorial. Le puits des Glénons.

Le puits des Glénons.

Autres vestiges

Il subsiste d'autres vestiges, abandonnés ou reconvertis de l'activité minière comme des terrils et des bâtiments industriels.

Ancien bâtiment du puits des Minimes.

Ancien bâtiment du puits des Minimes. Le puits de la Chapelle fermé par une dalle en béton.

Le puits de la Chapelle fermé par une dalle en béton. Ancien bâtiment du puits de la Chapelle.

Ancien bâtiment du puits de la Chapelle.

Terril du puits de la Haute-Meule.

Terril du puits de la Haute-Meule. Ruines du puits de la Haute-Meule.

Ruines du puits de la Haute-Meule. Train minier de La Machine.

Train minier de La Machine.

- Bâtiment de la machine d'extraction du puits Henri-Paul.

L'intérieur.

L'intérieur.

_-_02.jpg.webp) Bâtiment de la machine d'extraction du puits Sainte-Marguerite.

Bâtiment de la machine d'extraction du puits Sainte-Marguerite. Terril du lavoir à charbon du Pré Charpin.

Terril du lavoir à charbon du Pré Charpin.

- Le puits des Zagots

Bâtiment de la machine d'extraction.

Bâtiment de la machine d'extraction. Côté câbles.

Côté câbles. Salle des pendus.

Salle des pendus. Lampisterie.

Lampisterie.

Notes et références

- Planchar, R.A."La Machine de Decize, Louis XIV et les Liégeois". Éditions CEFAL. 2014.

- Louis Loinoizelée, La Machine et sa houillère p. 39.

- Sougy (Nadège), Les charbons de La Machine, valorisation et commercialisation des produits d'une houillère nivernaise de 1838 à 1938, Thèse sous la direction de Anne-Lise. Head et Denis Woronoff, Université de Genève et Université Panthéon Sorbonne Paris 1,2003, 875 p.

- Sougy (Nadège), La Société anonyme des mines de houilles de Decize 1838-1868 : quand les Lorrains investissaient dans le charbon nivernais, Regards sur la Nièvre, Nevers, n° l, 1999, p. 47 à 59.

- « histoire du Creusot » [archive du ] (consulté le ).

- Passaqui (Jean-Philippe), Intégration vers l'amont, politique d'approvisionnement en matières premières minérales et combustibles fossiles solides, au sein des établissements Schneider et Cie du Creusot, de 1836 à 1946, Thèse sous la direction de Serge Wolikow, Université de Bourgogne, 2001, 848 p.

- Passaqui (Jean-Philippe), Rachat et développement des houillères de La Machine par les établissements Schneider et Cie (1864-1876), Regards sur la Nièvre, Nevers, n° l, 1999, p. 61-68.

- Article du Journal du Centre du 20/2/2015 "La catastrophe minière de 1890 avait fait quarante-trois victimes"

- Informations prises sur un Certificat de travail daté du 16 avril 1943.

- Collectif, L'histoire de la mine de La Machine, Mémoire de la mine, Collection Études et documents, CD58, 2014 p.98-102.

- Gribet (Marie-Françoise), L'activité minière à La Machine (Nièvre) ou le mythe d'une reconversion, Paris, CNRS, Mémoires et documents nol4, 1973, 130 p.

- AMACOSMI, La Machine, une ville, une association, un musée, Conseil Général, Nevers, 2002, 115 p.

- « Patrimoine minier ».

- « Inventaire du patrimoine historique ».

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Le musée de la mine sur le site de la Communauté de communes entre Loire et forêt

- Le musée de la mine sur le site du conseil départemental de la Nièvre

- Patrimoine industriel minier

Ouvrages généraux

- Copper-Richer (Diana), Le peuple de la nuit, mines et mineurs en France, XIX-XXe siècles,

- Terre d'histoire, Perrin, Paris, 2002, 432 p.

Woronoff (Denis), La France industrielle : gens des ateliers et des usines, 1890-1950, éd. du Chêne, Paris, 2003, 295 p.

- Thuillier (André), Économie et Société nivernaise au début du XIXe siècle, Mouton, Paris, 1974

- Thuillier (Guy), Aspects de l'économie nivernaise au XIXe siècle, Armand Colin, Paris, 1966, 553 p. dont La vie d'une mine rurale : La Machine (1830-1870), p 323-345

- Volut (pierre), Decize et son canton au XIXe siècle et à la Belle Époque 1800-1914, Imprimerie Stéphane Legardien, Decize, 1999, 390 p.

- [PDF] C. Raymond, Synthèse géologique sur les ressources charbonnières de la Bourgogne, BRGM, (lire en ligne)

Sources

- Lanoizelée (Louis), En Nivernais, La Machine et sa houillère, Paris, 1964, 276 p.

- Poussereau (Louis-Mathieu), Les houillères de La Machine, Nevers, 1901, 51p.

Travaux universitaires sur La Machine

- Gribet (Marie-Françoise), L'activité industrielle dans le val de Loire entre Digoin et l'agglomération de Nevers, Thèse d'État de l'Université de Paris 1 soutenue en 1978, atelier de reprographie de Lille ID, 1982, 760 p.

- Chaillet (Carole), La Machine et sa houillère de 1868 à 1914, les premiers temps de la Compagnie Schneider, Maîtrise sous la direction de A. Brosselin, Université de Bourgogne, 1994,97 p.

- Passaqui (Jean-Philippe), Intégration vers l'amont, politique d'approvisionnement en matières premières minérales et combustibles fossiles solides, au sein des établissements Schneider et Cie du Creusot, de 1836 à 1946, Thèse sous la direction de Serge Wolikow, Université de Bourgogne, 2001, 848 p.

- Peycéré (David), Les mineurs étrangers en France entre les deux guerres, l'exemple de La Machine 1913¬-1940, Thèse de l'École des Chartes sous la direction de Bruno Delmas et de Marie Françoise Gribet, Paris, 1988,

- Sougy (Nadège), Les charbons de La Machine, valorisation et commercialisation des produits d'une houillère nivernaise de 1838 à 1938, Thèse sous la direction de Anne-Lise. Head et Denis Woronoff, Université de Genève et Université Panthéon Sorbonne Paris 1,2003, 875 p.

Autour du musée

- AMACOSMI, La Machine, une ville, une association, un musée, Conseil Général, Nevers, 2002, 115 p.

- La Machine, Temps, Homme, Espace, Catalogue d'exposition 1987-1988, Imprimerie Poussière, Cosne-sur¬-Loire, 1987, 12 p.

- Le temps des cités, Catalogue d'exposition 1988-1989, Nevers, 1988, 28 p.¬

- Mémoire de la mine, collection photographique du musée de la mine de La Machine, Musées de la Nièvre, Études et documents n03, 2000, 85 p.