Histoires de médecins

Histoires de médecins est le dix-neuvième tome, et le septième volume de la deuxième série, de La Grande Anthologie de la science-fiction, publié en 1983.

| Histoires de médecins | |

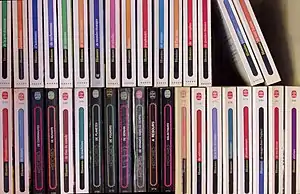

Les 36 volumes de la Grande Anthologie de la science-fiction. | |

| Préface | Jacques Goimard |

|---|---|

| Genre | Anthologie Science-fiction |

| Éditeur | Le Livre de poche |

| Collection | La Grande Anthologie de la science-fiction no 3781 |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1983 |

| Type de média | Livre papier |

| Couverture | Manchu |

| Nombre de pages | 448 |

| ISBN | 2-253-03151-8 |

| Chronologie | |

Préfacé par Jacques Goimard, l'ouvrage réunit dix-sept nouvelles parues entre 1944 et 1972.

La page de couverture, réalisée par Manchu, montre un homme à la peau bistre, logé dans une cabine de verre qui l'englobe entièrement. Autour de cette cabine se trouvent divers appareils électriques ou électroniques avec des fils et des câbles.

Sept des dix-sept nouvelles furent publiées chez Orbit.

Publication

- Jacques Goimard (dir.), Histoires de médecins, Le Livre de poche n°3781, 1983, 446 p., 11 × 16,5 cm (ISBN 2-253-03151-8).

Extrait de la préface

« Les progrès scientifiques, surtout à partir du XVIIIe siècle, déplacent le problème sans vraiment le renouveler : les Anciens croyaient que les guérisseurs avaient réellement des pouvoirs extraordinaires, les modernes pensent que les savants sont réellement à la veille de découvertes qui changeront la condition humaine. On voit se dessiner le rôle de la médecine en science-fiction : c'est le thème de l'invention appliquée à l'homme lui-même. La problématique médicale en est bouleversée : le guérisseur était réputé faire un miracle au profit d'un malade ; quand le chercheur découvre, il le fait au bénéfice de tous et pour toujours ; il modifie durablement - et peut-être irréversiblement - le système de la nature. La médecine prend un quatrième visage et devient prométhéenne. (…)

La plupart des médecins de ce recueil sont vus de l’extérieur, quand ils ne sont pas absents ou remplacés par le personnel paramédical. Les patients ne sont jamais tout à fait des « créatures » et leur souffrance est vécue de l’intérieur. L’idée force est que la médecine doit être faite pour le malade ; quand la maladie n’est plus là que pour intéresser le médecin, la société s’est pervertie et a oublié sa raison d’être. La S.-F. d’aujourd’hui parle des hommes et non des Titans. Corollaire obligé : les médecins sont délogés de leur piédestal. (…)

Humanisation et démocratisation : tel est, semble-t-il, le message de la S.-F. moderne (…). »

— Extraits de la préface

Nouvelles

Les Amours d’Ismaël

- Titre original : Ishmael in Love.

- Auteur : Robert Silverberg

- Nouvelle traduite de l’anglais par Denise Hersant, initialement parue dans Parsecs and Parables en . Rééditée dans l'anthologie Le Chemin de la nuit.

- Remarque : On peut s'étonner de la présence de la nouvelle, au demeurant tragique, dans cette anthologie, dans la mesure où elle ne traite ni de médecine, ni de médecins. Elle évoque en fait un « malade » qui ne peut, hélas, pas être guéri par le moindre médecin, atteint d'une maladie incurable.

Ne sous-estimez jamais…

- Titre original : Never Underestimate…

- Auteur : Theodore Sturgeon

- Nouvelle traduite de l’anglais par George W. Barlow, initialement parue dans le magazine If n°1 en .

- Résumé : Le professeur Lefferts se désole de ce que les femmes soient « sexuellement disponibles » pour les hommes n'importe quand. Cela crée des problèmes dans la société : les sens des hommes sont constamment en éveil, prêts à séduire à tout moment n'importe quelle femelle humaine ou avoir envie de relations sexuelles avec leur épouse ou compagne. Et quelque part, les hommes dépendent des femmes, qui les manipulent à volonté. Il faut que cela change ! Il parle de sa théorie à son épouse Lucinda. Il se débrouille pour faire placer dans le fuselage d'une bombe à hydrogène un certain métal, qui va avoir comme conséquence un changement radical de la biologie humaine et des cycles menstruels féminin : désormais, sur toute la Terre, les femmes ne seront plus sexuellement disponibles que quelques jours par mois, au lieu de l'être tout le temps. La bombe explose, et il annonce ensuite son initiative à la Terre. Désormais, beaucoup d'hommes vont agir comme lui et ne plus désirer leurs épouses ou compagnes que quelques jours par mois. Mais il ignore qu'il s'est trompé dans ses calculs et dans les conséquences de son acte. Rien ne s'est passé, tout va rester comme avant. Mais lui ne le sait pas… Et Lucinda de dire à son amie Jenny que les hommes n'ont pas fini d'être manipulés par les femmes… Ne sous-estimez jamais les femmes…

La Petite Sacoche noire

- Titre original : The Little Black Bag

- Auteur : Cyril M. Kornbluth

- Nouvelle traduite de l’anglais par Dominique Haas, initialement parue dans Astounding Science Fiction n°236 en 1950.

La Réunion

- Titre original : The Meeting

- Auteurs : Frederik Pohl et Cyril M. Kornbluth

- Nouvelle traduite de l’anglais par Arlette Rosenblum, initialement parue dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction n°258 en 1972.

- La nouvelle a été sélectionnée pour le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte en 1973.

- Résumé : Harry Vladek se rend à une réunion, organisée par un Institut chargé de la rééducation d'enfants « à problème » : enfants trisomiques, autistes, violents, etc., etc. L'enfant de Harry et de son épouse (Margaret) est un enfant retardé mentalement, qui vit dans son monde. Harry va à cette réunion car il a besoin d'une réponse : après avoir observé l'enfant pendant un mois, les éducateurs et psychologues de cet institut sont-ils capables de dire si l'enfant est curable ? si son état peut s'améliorer ? D'autant plus que les frais de scolarité sont extrêmement élevés. On lui répond qu'il est impossible de répondre de manière certaine à ces questions, mais que le travail éducatif sera long, difficile et aléatoire. Il rentre chez lui, pensif. Il relate les résultats de la réunion à Margaret, qui lui annonce que le Dr Nicholson attend la réponse à la question posée le plus tôt possible. S'ensuit une scène où Harry vitupère contre le médecin, mais il finit par appeler ce dernier. Une conversation a lieu, et le médecin explique à Harry qu'il a besoin d'une réponse « oui » ou « non » dans la demi-heure. Le lecteur apprend alors qu'une étrange proposition a été faite aux époux Vladek : un autre enfant, cardiaque, est dans le coma ; leur enfant a des problèmes mentaux ; acceptent-ils que le cerveau de l'enfant cardiaque soit inséré dans le crâne du corps de leur enfant, moyennant quoi ils garderaient l'enfant ainsi « recréé » tout en « partageant » sa garde de temps en temps avec les parents de l'autre enfant ? Ils auraient ainsi un enfant sain mentalement (avec le cerveau d'un autre), et les autres parents auraient la joie de savoir que l'esprit de leur enfant a survécu. Cruel dilemme. La nouvelle se termine en point d'interrogation : après réflexion et conversation avec son épouse, Harry prend le combiné et rappelle le Dr Nicholson [1] …

Greffe de vie

- Titre original : Splice of Life

- Auteur : Sonya Dorman

- Nouvelle traduite de l’anglais par Dorothée Tiocca, initialement parue dans Orbit n°1 en 1966.

- Résumé : Une femme subit une intervention chirurgicale avec anesthésie locale : on lui plante une seringue dans l'œil puis on l'opère. Puis ça recommence plus tard, puis encore une autre fois plus tard, puis encore une fois… Chaque fois, on l'endort et on lui donne des médicaments qui lui font perdre la mémoire. Guérira-t-elle au moins ? Son œil sera-t-il sauvé ? Le médecin affirme que oui, et l'infirmière passe son temps à lui demander de garder le silence. On apprend dans la dernière page de la nouvelle que la patiente est en fait une vieille femme, au corps ridé, qui est sur le point de mourir. Toutes les interventions sur l'œil ne sont pas faites pour la soigner, et encore moins pour la guérir, mais… pour montrer aux jeunes étudiants en médecine comment on pratique les opérations de l'œil… En tout cas, le médecin lui promet que prochainement, elle aura droit à « des vacances magnifiques » !

Aucune femme au monde…

- Titre original : No Woman Born

- Auteur : Catherine Lucille Moore

- Nouvelle traduite de l’anglais par Arlette Rosenblum, initialement parue dans Astounding Science Fiction n°169 en 1944.

- Résumé : Deirdre était une chanteuse et une danseuse admirable, adulée de son public. Tout lui réussissait : talent, amour, gloire, argent, etc. jusqu'au jour où la scène de spectacle a pris feu, détruisant les lieux et brûlant l'artiste sur la plus grande partie de son corps. Elle aurait dû mourir, mais n'est pas morte grâce au médecin Maltzer, qui a réussi -chose incroyable- à implanter son cerveau dans un corps de robot. La belle Deidre est devenue le robot-Deirdre. Normalement, on aurait dû en rester là. Mais il y a un hic : Deirdre veut revenir au chant, à la danse, au spectacle, avec son corps robotique, à la plus grande joie de son imprésario, Harris, et à la stupéfaction, l'incompréhension et à la répugnance du Dr Maltzer. Un androïde humain peut-il continuer ses activités artistiques antérieures ? Le public va-t-il avoir envie de regarder l'artiste qu'il connaissait sous forme humaine, désormais sous forme métallique ? Deirdre est-elle devenue comme la créature de Frankenstein ? L'expérience scientifique a, en quelque sorte, « trop bien réussi » : la perte d'un corps de chair ne fait pas disparaître l'envie de gloire et le goût du triomphe, surtout quand le syncrétisme entre le cerveau-humain et le corps-robot donne un résultat différent, mais pas inférieur, à l'artiste dans son état biologique antérieur…

Les Boîtes chinoises

- Titre original : The Chinese Boxes

- Auteur : Graham Charnock

- Nouvelle traduite de l’anglais par Bernard Raison, initialement parue dans Orbit n°8 en 1970 .

- Résumé : Carpenter est embauché par la société Chemitect pour, étrange travail, surveiller une énorme Boîte noire. Il ignore ce qu'elle contient ; sa seule mission est de la surveiller de l'extérieur sans toucher au mécanisme d'ouverture. Changement de point de vue. Un homme est prisonnier. Où ? Pourquoi ? Qu'a-t-il fait ? Quand sortira-t-il ? Il ignore les réponses à ces questions. Un jour, Carpenter apprend qu'un homme dénommé Keller a accepté de se livrer à une expérience au profit de Chemitect : rester 18 mois tout seul dans un caisson, totalement isolé du reste du monde, le but étant de déterminer les modifications psychologiques survenant lorsqu'un être humain est laissé seul, sans contact extérieur, pendant une longue période. Carpenter se dit donc que la Boîte qu'il surveille est l'endroit où se trouve Keller. Comment est-ce possible ? Lui, Carpenter, devenu geôlier ? Comment peut-il continuer ce travail alors que ce Keller est seul dans son caisson depuis des semaines, des mois ? Changement de point de vue. L'homme dans la boîte subit une sévère dépression et sombre peu à peu dans la folie : à quoi bon vivre ? Un jour, Carpenter tente d'ouvrir la Boîte pour vérifier si elle contient ou non Keller et de contrôler son état médical, puis se ravise au dernier moment, car il risque de perdre son travail. Mais il est renvoyé sur le champ par son supérieur, qui lui annonce qu'il a découvert la vérité : effectivement c'est bien Keller qui est enfermé dans la Boîte, et qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir celle-ci. Sauf un : si le cobaye volontaire se suicide ou tente de se suicider. Alors que Carpenter, licencié, quitte les lieux, il constate une certaine agitation près de la Boîte : Keller a-t-il tenté de mettre fin à ses jours ? Et lui-même, n'était-il pas aussi en quelque sorte un sujet d'expérience ?

En épargnant la douleur

- Titre original : Painwise

- Auteur : James Tiptree, Jr.

- Nouvelle traduite de l’anglais par Bruno Martin, initialement parue dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction n°249 en 1972.

- Résumé :

- Le nom ou le prénom du héros n'est pas connu ; en a-t-il au moins un ? En tout cas, c'est un être qui dépend du Vaisseau spatial. Un être sans identité et sans but, mais aussi « sans-douleur » : rien ne parvient à le faire souffrir, que ce soit les explosions, les irradiations, la perte d’yeux, de bras, de jambes, de viscères… Chaque fois, après chaque planète visitée, après chaque torture par des extraterrestres autochtones, il est totalement remis en état par le Vaisseau. Et tout cela recommence, recommence…

- Comme il aimerait enfin connaître la Douleur, avoir mal enfin ! Au demeurant, il ignore quels sont les buts du Vaisseau, et combien de temps durera le voyage, à moins qu'il soit infini et sans but ? Un jour, le Vaisseau est pris à l'abordage par des extraterrestres qu'il désigne sous les noms de Kangourou, Papillon et M. Muscle. Les nouveaux maîtres du Vaisseau sont des empathes, qui comprennent immédiatement ses désirs. Mais ils sont aussi guidés par la quête du plaisir, sous toutes ses formes. Pour faire plaisir à l'humain, désormais libéré de l'emprise du vaisseau, on recherche la Terre. Sans-Douleur espère enfin guérir de son étrange maladie : s'il pouvait enfin avoir un peu mal de temps en temps…

- Après nombreuses pérégrinations, on retrouve la Terre. On débarque sur son sol : choc terrible, l'humain sans-douleur souffre de manière atroce, sans savoir pourquoi. L'air, les oiseaux, les rayons du soleil même, tout le brûle ! Vite, il faut revenir sur le vaisseau et quitter cette planète maudite ! Les trois extraterrestres s'empressent de quitter la planète, tandis que l'humain, perclus de douleur, reste toutefois sur la planète de son espèce et de ses origines.

Masques

- Titre original : Masks.

- Auteur : Damon Knight.

- Nouvelle traduite de l’anglais par Arlette Rosenblum, initialement parue dans Playboy en 1968.

- Résumé : Jim a subi un accident gravissime. Pour le soigner, on a transféré son cerveau dans un corps de métal, et pour sauvegarder sa santé mentale, on lui a envoyé des produits chimiques pour simuler ses rêves. Quand il sort de sa léthargie, le scientifique Babcock lui pose des questions : comment se sent-il ? que pense-t-il de son corps-prothèse ? Jim lui répond que personne ne peut comprendre ; que son état est indicible. Il aimerait bien aller vivre et travailler sur la Lune, là où personne ne le jugera sur son physique et où personne ne le prendra pour un phénomène de foire. La fin de la nouvelle se termine par le massacre d'un chien par Jim, qui efface ensuite les traces de son forfait. Soigner un patient en lui transférant le cerveau dans un corps de robot, lui créer des simili-rêves, lui enlever les sensations de douleur, de peur, de rage, et peut-être d'amour ou de haine, est-ce pour son bien ? Reste-t-il encore humain ? Se sent-il encore humain ?

- Remarque : la nouvelle sera ultérieurement publiée dans Le Livre d'or de la science-fiction : Damon Knight (1987).

La Substance des songes

- Titre original : Such Stuff

- Auteur : John Brunner

- Nouvelle traduite de l’anglais par Élisabeth Gille, initialement parue dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction n°133 en 1962.

- Résumé : Que se passe-t-il lorsqu'on empêche quelqu'un de rêver ? Lorsque l'expérience a été tentée, beaucoup de patients ont été perturbés mentalement au bout de quelques jours, certains sont devenus dépressifs, d'autres fous au bout de plusieurs semaines. Mais pour Starling, il ne se passe rien. Depuis six mois que l'expérience a commencé et que l'on empêche Starling de rêver, il vit comme d'habitude, sans porter de traces manifestes d'un éventuel trouble mental. Donc, lorsque l'expérience se termine, on débranche les machines qui empêchaient les rêves. Mais le médecin Wills découvre avec horreur que son esprit, alors même qu'il est éveillé et conscient, est envahi par les rêves épouvantables de Starling, endormi. Lorsque celui-ci se réveille le lendemain matin, il est étonné de voir le Dr Wills à ses côtés, quasiment paralysé. Que se passe-t-il lorsqu'on empêche quelqu'un de rêver ? Il va rêver ailleurs ; il va rêver dans la tête des autres ; il va rêver dans votre tête.

Le Dévoleur

- Titre en langue anglaise : The Shopdropper [2]

- Auteur : Alan Nelson

- Nouvelle du genre fantastique (et non de science-fiction) écrite en 1955[3], traduite de l’anglais par Roger Durand, initialement parue dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction n°44, .

Des filles à pleins tiroirs

- Titre original : A Deskful of Girls

- Auteur : Fritz Leiber

- Nouvelle du genre fantastique (et non de science-fiction), trad. anonyme de l’anglais, initialement parue dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction n°83, .

- Résumé : Le narrateur est Carr Mackay, un califormien envoyé par l'ex-mari de l'actrice Evelyn Cordew, à savoir Jeff Crain. On ne saura son rôle exact qu'au milieu de la nouvelle. Quoi qu'il en soit, au début de la nouvelle, il rencontre le Dr Slyker, qui lui fait des confidences, rapportées par Carr. Qui est Emil Slyker ? C'est un psychiatre, qui s'est spécialisé dans le suivi des femmes, et notamment des femmes actrices. Il a découvert, après des années de recherche et après avoir rencontré des médiums et autres personnes versées ès sciences occultes, que l'esprit humain est capable de s'extérioriser sous une forme hyper-atténuée. C'est ce qu'en langage commun on désigne sous le terme de « fantômes ». Or les fantômes des femmes sont plus facilement décelables que ceux des hommes, et ceux des actrices plus puissants que ceux des autres femmes. Il se trouve que le Dr Slyker a découvert une femme à l'ego démesuré, Evelyn Cordew [4], qui a une riche vie ectoplasmique. Il va prouver ses déclarations à Carr. Tous deux vont au cabinet de travail du psychiatre. Lorsque Slyker apprend que Carr est envoyé par Jeff Crain, il le garrotte, l'enchaîne et le baillonne sur une chaise, lui interdisant tout mouvement et tout cri. Puis il fait apparaître les fantômes d'Evelyn Cordew, au nombre de cinq. Or ces fantômes « se rebellent », attaquent Slyker, qu'ils finissent par tuer, libèrent Carr Mackay, avant de déclencher un incendie qui ravage le cabinet médical du psychiatre, détruisant ainsi toutes ses écrits et archives concernant les fantômes des femmes qu'il avait traitées et observées [5].

La Ferme à bouffe

- Titre original : The Food Farm

- Auteur : Kit Reed

- Nouvelle traduite de l’anglais par Dorothée Tiocca, initialement parue dans Orbit n°2, .

- Résumé : Nelly a toujours été une jeune fille, puis une femme, très grassouillette, puis obèse. Or Nelly est amoureuse de Tommy Fango, un chanteur à succès qui adore les femmes obèses. Ses parents, inquiets de la voir prendre du poids, la placent dans une Institution dans laquelle on la rationne en nourriture pendant plusieurs semaines, pendant des mois. Elle maigrit. Elle souffre du manque de nourriture. Elle ne pense qu'à se sauver et à se venger. Un jour, profitant d'une faille dans la sécurité de l'établissement, elle parvient à s'échapper et à libérer les autres « pensionnaires » de l'Institut, qui est pris d'assaut. Le personnel y est fait prisonnier. Nelly retrouve Tommy, et se remet à grossir. Nelly dirige désormais l'Institut, qu'on a transformé en « ferme à bouffe » : on aide les gens à grossir, à devenir obèses. Ainsi, elle sera aimée de Tommy. Ses pensionnaires les plus précieux sont ses anciens gardiens et ses parents.

La Vie au bout

- Titre original : The Living End

- Auteur : Sonya Dorman

- Nouvelle traduite de l’anglais par Dorothée Tiocca, initialement parue dans Orbit n°7, .

- Résumé : Une femme se présente au Bureau des admissions de l'hôpital pour accoucher. On lui assigne un fauteuil et on lui demande d'attendre son tour, ce qu'elle fait. Elle attend donc. Elle s'étonne que la secrétaire soit si peu présente, et qu'on s'occupe si peu d'elle : vraiment, cette bureaucratie médicale ! L'heure de l'accouchement approchant, elle se plaint. Enfin on s'occupe d'elle. On la met face à un écran de télévision, et le lecteur découvre qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle assiste à l'accouchement d'une autre femme. Puis elle quitte l'hôpital, et est remplacée par une autre femme, venue pour le même motif. Celle-ci vient pour des jumeaux…

Lavez pas les carats !

- Titre original : Don't Wash the Carats

- Auteur : Philip José Farmer

- Nouvelle traduite de l’anglais par Ronald Blunden, initialement parue dans Orbit n°3, .

- Résumé : Une équipe médicale, composée de Van Mesgeluk (chirurgien), Beinschneider (anesthésiste) et Mme Lustig (infirmière), opère un homme. On découvre dans son crâne… un diamant. S'ensuivent des questions des médecins et de l'infirmière : combien pèse ce diamant ? à qui appartient-il ? Après l'extraction, alors que l'infirmière lave le diamant, celui-ci s'évapore en fumée, redevenant une tumeur cérébrale : il ne fallait pas laver les carats !

Vieux Pied oublié

- Titre original : Old Foot Forgot

- Auteur : R. A. Lafferty

- Nouvelle traduite de l’anglais par Dominique Abonyi, initialement parue dans Orbit n°7, .

- Résumé : Sur une lointaine planète, le Dookh-docteur Drague, qui est humain et très respecté, soigne des extraterrestres. Il reçoit notamment un Sphaïrikos, qui se plaint de ce qu'un tentacule qui avait poussé dans l'enfance et qui avait disparu, ce qui est normal, semble aujourd'hui « se réveiller », et cela le tourmente. Le médecin essaie d'aider son patient comme il peut. Puis viennent d'autres patients. Hélas, le Dookh-docteur Drague apprend bientôt qu'il va mourir. Comme tout le monde sait que la mort est naturelle et belle, on lui fait fête et on se moque de lui, qui a peur et qui s'angoisse pour rien. Qu'un médecin meure, quoi de plus naturel ?

L’Île du docteur Mort et autres histoires

- Titre original : The Island of Doctor Death and Other Stories

- Auteur : Gene Wolfe

- Nouvelle traduite de l’anglais par Jean Bailhache, initialement parue dans Orbit n°7, .

- Cette nouvelle s'inspire du roman L'Île du docteur Moreau de Wells.

- Résumé : Tackman Babcock, dit Tackie, est un jeune garçon. Le compagnon de sa mère, Jason, lui offre un roman de fantastique intitulé L’Île du docteur Mort et autres histoires. Dans ce roman, le capitaine d'un navire, Ransom, échoue sur une île mystérieuse. Il est capturé par les sbires du sinistre Dr Mort, qui a créé des hybrides hommes-singes et hommes-chiens, qui lui sont dévoués. Garotté et ligoté sur un fauteuil, Ransom apprend que Dr Mort va faire des choses affreuses à une jeune femme à la beauté éclatante. Tackie cesse de lire ; on rentre à la maison. Il reprend la lecture par la suite. Ransom et la belle femme se sont échappés grâce à un homme-chien qui a trahi Dr Mort. Le trio a rencontré des rebelles. Un soulèvement va avoir lieu contre Dr Mort. Ce dernier va-t-il être tué ? Retour à la réalité : au cours d'une réception, Tackie découvre que sa mère se drogue, avec des mélanges de diverses drogues. Un ami, le Dr Black, joue un rôle trouble. Des agents des services sociaux l'informent qu'il va être placé en institution, dans son intérêt. Surgit alors dans la réalité le Dr Mort. Tackie lui dit qu'il n'a pas envie de finir de lire le livre : ce serait dommage que le héros, un méchant sinistre, meure à la fin de l'ouvrage. Dr Mort le rassure. Les dernières lignes de la nouvelle, ambigües, laissent le lecteur sur sa faim : y a-t-il eu transfert dans la réalité du Dr Mort ? ou alors, plus simplement, le jeune Tackie souffre-t-il d'hallucinations, préludes d'une psychose schizophrénique ?

Notes et références

- Le ton des deux derniers paragraphes laisse à penser que les Vladek vont accepter la proposition.

- En anglais, a shop : une boutique, un magasin ; a dropper : un compte-goutte.

- Dans la Biographie des auteurs, l'anthologie indique en p. 443 que A. Nelson a été un auteur peu prolifique qui a écrit une demi-douzaine de nouvelles entre 1951 et 1954, caractérisées en général par leur ton humoristique.

- Dans le paragraphe de présentation de la nouvelle, Jacques Goimard explique que l'auteur de la nouvelle, Fritz Leiber, a explicitement indiqué lors d'interviews qu'il s'était inspiré de Marilyn Monroë pour décrire l'actrice Evelyn Cordew.

- D'où le titre de la nouvelle : Des filles à pleins tiroirs, ou traduisible aussi de la manière suivante : Un bureau rempli de filles, en référence aux archives du médecin.

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Sur un blog spécialisé en S-F : liste des nouvelles sur un blog + illustration de couverture

- Sur le site Quarante-deux : compléments bibliographiques

- Références de certains des magazines dans lesquels sont initialement parues les nouvelles

| La Grande Anthologie de la science-fiction | ||

| précédé de Histoires de voyages dans l'espace |

Histoires de médecins | suivi de Histoires divines |