Histoire du Cachemire

Cet article présente les faits saillants de l'histoire du Cachemire, une région montagneuse du sous-continent indien qui désigne, depuis la partition des Indes et la disparition du Jammu-et-Cachemire, l'ensemble du territoire constituant cette ancienne principauté.

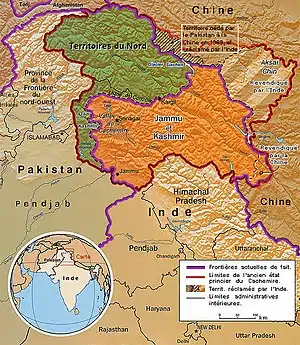

Aujourd'hui, le Cachemire est partagé entre l'Inde, le Pakistan et la Chine.

Période védique

- Période védique (2000-500) : tribus, royaumes…

Antiquité

- Empire achéménide (559-330)

- Sakas

- Bataille de l'Hydaspe (-326) : victoire d'Alexandre le Grand sur Poros (roi du Pendjab), Abisares (en) (roi d'Abhira), Taxilès et Cleophis (en)

- Empire maurya (324-185)

- Empire séleucide (312-63 ou 305-64)

- Royaume gréco-bactrien (246-100)

- Royaumes indo-grecs (200-10)

- Satrapes du Nord (en) (de -60 à +150)

- Indo-Scythes (de -150 à + 400)

- Empire kouchan (30-375)

Période hunnique

- Huns Alkhon (370-670 ou 380-560)

Période hindouiste et bouddhiste

Anciennement peuplée, la région est gagnée à la culture hindoue au moins dès le VIe siècle avant notre ère. Elle appartient à plusieurs reprises aux grands empires de l'Inde notamment sous Ashoka et Kanishka[1].

L'empereur maurya Ashoka est souvent crédité d'avoir fondé la ville de Srinagar. Au VIIIe siècle, le Cachemire devient un État indépendant et conquérant. Le roi Lalitâditya (en) (725-753) étend sa domination depuis les plaines du Pendjab jusqu'à la région montagneuse du Ladakh. Il englobe temporairement le royaume de Kânnauj. Lalitâditya fait venir des artisans des pays conquis et développe l'agriculture grâce au drainage et à la mise en place de l'irrigation du bassin de Srinagar qui constitue le cœur de son royaume. Il fait bâtir des villes et des temples dont celui célèbre de Mârtânda. Le Cachemire est alors un foyer important de la culture sanskrite où prospèrent simultanément bouddhisme et une école particulière du shivaïsme[1].

Le Cachemire était autrefois un pays d’apprentissage du bouddhisme, peut-être avec l'école dominante de Sarvāstivāda. Les moines bouddhistes d'Asie centrale ont visité le royaume. À la fin du IVe siècle de notre ère, le célèbre moine koutchéen Kumārajīva, né d'une famille noble indienne, a étudié Dīrghāgama et Madhyāgama au Cachemire sous Bandhudatta. Il est devenu plus tard un traducteur prolifique qui a aidé à répandre le bouddhisme en Chine. Sa mère Jiva semble avoir pris sa retraite au Cachemire. Vimalākṣa, un moine bouddhiste, s'est rendu à Kucha au Cachemire. Il a modifié Kumārajīva en Vinayapiṭaka.

Cette civilisation se maintient jusqu'à l'introduction de l'islam au XIVe siècle[1].

Période musulmane

Les musulmans et les hindous du Cachemire, ont vécu dans une relative harmonie, depuis le mode de vie soufi que quelques musulmans ont suivi au Cachemire, complété par la tradition Rishi de Pandits cachemirien. [Citation nécessaire] Cela a conduit à une culture syncrétique, où les hindous et les musulmans ont vénéré les mêmes saints et prié dans les mêmes sanctuaires [citation nécessaire]. Bulbul Shah, célèbre saint soufi, a été capable de convertir Rinchan Shah, qui était alors prince de Kashgar Ladakh, à un mode de vie islamique. En vertu de cette pratique musulmane, hindous et bouddhistes Cachemiris ont généralement connu une coexistence pacifique. Au fil du temps, toutefois, la gouvernance Soufie a cédé la place à des monarques musulmans. Certains dirigeants cachemiris, comme le Sultan Zain-ul-Abidin, ont été tolérants à l'égard de toutes les religions, d'une manière comparable à Akbar. Cependant, plusieurs dirigeants musulmans du Cachemire ont été intolérants envers d’autres religions. Le Sultan Sikandar Butshikan du Cachemire (AD 1389-1413) est souvent considéré comme le pire d'entre eux. Les historiens ont enregistré un grand nombre de ses atrocités. Les dossiers Tarikh-i-Firishta ainsi que des ordonnances interdisant la résidence à tout autres que les musulmans au Cachemire révèlent que Sikandar a persécuté les hindous. Il a également ordonné la destruction de toutes les « images d'or et d'argent ». Le Tarikh-i-Firishta outre: « Beaucoup de brahmanes, plutôt que d'abandonner leur religion ou leur pays se sont eux-mêmes empoisonnés. Certains se sont enfuis. Après l'émigration des brahmanes, Sikandar a ordonné la destruction de tous les temples au Cachemire. Ayant brisé toutes les images au Cachemire, (Sikandar) a acquis le titre de "Destructeur des idoles"[2] La chronique des rois du Cachemire, Rajatarangini, est le seul texte historique écrit en sanskrit. Une traduction en persan a été effectuée pour l'empereur Akbar sur son ordre après son invasion du Cachemire. Un résumé de son contenu est donné par Abul Fazl dans l'Ain-i-Akbari. Le Rajatarangini a été écrit par Kalhana vers le milieu du XIIe siècle. Son travail a repris dans six livres des écrits qui sont maintenant perdus. Le Rajatarangini est le premier d'une série de quatre histoires qui enregistrent les annales du Cachemire. Partant d'une interprétation de l'histoire traditionnelle très ancienne, le Rajatarangini remonte jusqu’au règne de Sangrama Deva, (c. 1006 av. J.C.). Le deuxième ouvrage, par Jonaraja, continue l'histoire de l'endroit où Kalhana l’a quittée, et, entrant dans la période musulmane, donne un compte rendu du règne de Zain-ul-ab-ad-din, 1412. Le quatrième récit, appelé Rajavalipatak par Prajnia Bhatta, complète l'histoire de l'intégration du Cachemire par l’empereur Moghol Akbar, 1588.

Domination afghane (1752-1819)

Dès le début du XIXe siècle, la vallée du Cachemire était passé sous le contrôle de l'Empire Durrani de l'Afghanistan.

Domination sikh (1819-1846)

En 1780, après la mort de Ranjit Deo, le Raja de Jammu, le royaume du Jammu (au sud de la vallée du Cachemire), a été envahi par les Sikhs en vertu de Ranjit Singh de Lahore jusqu'en 1846[3]. Ranjit Singh, s'est distingué dans les campagnes, en particulier lors de l'annexion de la vallée du Cachemire par les Sikhs en 1819. lEn raison de ses services il a été nommé gouverneur de Jammu en 1820. Avec l'aide de Zorawar Singh, Gulab Singh a conquis le Ladakh et le Baltistan, régions de l'est et du nord-est de Jammu[3].

En 1845, la Première Guerre anglo-sikh a éclaté, et Gulab Singh est apparu comme un bon médiateur. Il est devenu le conseiller de confiance de Sir Henry Lawrence. Deux traités ont été conclus. Par le premier, l'État de Lahore et la colline entre les pays Beas et l'Indus, (c'est-à-dire l'Ouest du Punjab) ont été remis à l’autorité britannique, contre l'équivalent d’un crore (roupies). Par le second, les Britanniques ont annexé pour 75 lakhs (roupies) tous les pays de collines ou de montagne situées à l'est de l'Indus et à l'ouest de Ravi »(c'est-à-dire la vallée du Cachemire)[3]. Peu de temps après la mort de Gulab Singh en 1857, son fils, Ranbir Singh, a ajouté les émirats du Hunza, Gilgit et Nagar au royaume.

Principauté des Dogrât (1846-1947/1952)

Les Dogrâts constituent la dynastie de maharadjahs qui régna sur la principauté de Jammu-et-Cachemire de 1820 à 1952, date à laquelle la monarchie fut abolie. Le dernier maharadjah régnant dut choisir, lors de l'indépendance des Indes, en 1947, à quel nouvel État : de l'Inde ou du Pakistan, il devait intégrer son État. Il choisit l'Inde et cela provoqua le premier conflit armé entre les deux nouveaux États.

Quatre souverains se succédèrent :

- 1820-1856 Gulab-Singh (1792-1857), abdiqua

- 1856-1885 Ranbir-Singh (1830-1885)

- 1885-1925 Pratap-Singh (1848-1925)

- 1925-1952 Hari-Singh (1895-1961)

Le yuvaradjah (prince héritier) de Jammu-et-Cachemire Karan-Singh, fils du maharadjah Hari-Singh, devint chef de l'État (sardar i risayat) de l'État de Jammu-et-Cachemire en 1952, lorsque le pays devint une république. Il le resta jusqu'en 1957, date à laquelle l'État de Jammu-et-Cachemire fut définitivement intégré à l'Inde.

Décolonisation britannique et ses suites (1947-1956)

Le démantèlement de l'Empire des Indes en 1947 entraîne un changement d'équilibre important dans la sous-région cachemirienne.

À la veille de la décolonisation, l'État princier (native state, selon le lexique britannique de l'époque) du Cachemire est autonome, dirigé par un prince et chef de guerre qui a racheté le territoire pour 7,5 millions de roupies lors du Traité d'Amritsar. En vertu de cet accord, il est de facto un homme à la solde du Royaume-Uni, qui garde donc sa tutelle sur le Cachemire par intermédiaire interposé. Ce système d'État princier s’apparente à une variante de la stratégie britannique traditionnelle de contrôle indirect par le truchement d’un (micro) État vassalisé, bénéficiant d’une relative autonomie. Dans le cas du Cachemire, il est intégré au sein même du territoire sous contrôle britannique et confié à un mahârâja de confession opposée à celle de ses sujets. L’association d’un seigneur hindou étranger à une population musulmane marque le début des premières tensions au Cachemire.

Le processus de décolonisation s’engage en 1947. La commission Radcliffe est chargée de tracer les frontières des États indépendants. Elle accorde à trois États princiers le droit de l’autodétermination afin d’être rattaché au Pakistan ou à l’Inde, ou de conserver son autonomie. C'est le cas du Cachemire. Contrairement aux deux autres États princiers qui choisissent le rattachement, le processus aboutit à un conflit armé. Au moment de la Partition, et alors que, finalement, il semble s’orienter vers un rattachement à l’Inde suivant la confession de son prince Hari Singh, le Cachemire est envahi. Le Pakistan orchestre en effet une offensive armée des tribus pachtounes de la province frontalière du Nord-Ouest. Le mahârâja demande l'aide de l'Inde qui s'engage alors dans une guerre avec le Pakistan. C'est le début de la 1re Guerre indo-pakistanaise.

Elle ne prend fin qu'avec l’intervention de l’ONU. En 1948, une résolution onusienne demande le retrait des troupes pakistanaises et l’organisation par l’Inde d’un « plébiscite libre et impartial ». Avec l’accord de Karachi, l’ONU impose en juillet 1949 la Line of Control, ligne de cessez-le-feu entre les deux camps, dont l’étanchéité est assurée par une force d’observation. Mais le Pakistan refuse de rendre les territoires conquis qui finissent par constituer une nouvelle province, l’Azad Kashmir (le Cachemire libre). L’Inde en tire argument pour ne pas organiser le référendum qu’elle a toute chance de voir basculer en faveur du Pakistan tant la domination musulmane est écrasante au sein de la population kashmirie. En 1950, un article de la Constitution indienne octroie à l’État de Jammu-et-Cachemire une relative autonomie vis-à-vis du pouvoir central. Mais ce n’est qu’en 1956 que l’Assemblée constituante de l’État de Jammu et Cachemire vote le rattachement à l’Inde. Néanmoins, le Pakistan maintient son occupation sur le reste du Cachemire.

Problème du Cachemire

Deux Cachemire, une ligne de démarcation

Le différend quant au Cachemire opposant l'Inde et le Pakistan depuis la Partition a débouché sur deux autres conflits armés en 1949 et 1965, auxquels s'ajoute la guerre de 1971 à l'issue de laquelle le Bangladesh est devenu indépendant. À ce conflit interétatique, s'ajoute corrélativement, depuis 1989, un soulèvement interne au Cachemire qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts.

Les affrontements et les guerres se sont succédé afin de repousser la Line of Control vers l’est ou l’ouest, selon le camp envisagé. De part et d'autre de cette ligne de démarcation se situent donc deux territoires au statut international flou : le Jammu-et-Cachemire indien et l'Azad Cachemire pakistanais.

La 3e guerre indo-pakistanaise en 1971 s’achève par une victoire indienne mais la pression internationale oblige l’Inde à évacuer les terres conquises et à libérer 90 000 prisonniers. L’accord de Simla en 1972 marque le retour au statu quo ante pour le Cachemire. En 1989, le retrait soviétique après la défaite de l'Union soviétique contre l'Afghanistan change de nouveau la donne, entraînant la radicalisation de l’Islam au Cachemire. Un virage fondamentaliste dans la lutte armée s’amorce qui n’existait pas auparavant. Au lendemain du départ soviétique se déclenche ainsi une insurrection au Cachemire réclamant désormais le rattachement au Pakistan, qui durant toute la guerre a soutenu l’Afghanistan.

En 1999, la tension entre les deux États culmine dans le conflit du Kargil à la suite des mouvements de troupes régulières et irrégulières pakistanaises qui traversent la ligne de contrôle et prennent position dans les hauteurs himalayennes du Cachemire, menaçant des voies de circulation et entraînant une réponse de l'Inde. Le Pakistan tente à ce moment-là de couper en deux la route Srinagar–Leh et d’établir ainsi une nouvelle Line of Control. La tension entre les deux nations est alors à son comble, mais la pression diplomatique des États-Unis force le Pakistan à se retirer des territoires qu'il avait occupés. La résolution de crise entraîne le renversement du pouvoir civil et le coup d'État militaire qui porte le général Pervez Musharraf au pouvoir en octobre.

Entrée en jeu de la Chine

La région orientale de l'ancien État princier du Cachemire, l'Aksai Chin, inhabité, a été en proie à un différend frontalier. À la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, bien que des accords aient été signés entre la Grande-Bretagne, l'Afghanistan et la Russie sur la frontière nord du Cachemire, la Chine n'a jamais accepté ces accords, et la position officielle chinoise n'a pas changé avec les communistes en 1949. Vers le milieu des années 1950, l'armée chinoise était entrée dans la partie nord-est du Ladakh[4]. « En 1956-57, ils avaient terminé une route militaire à travers l'Aksai Chin zone pour assurer une meilleure communication entre le Xinjiang et l'ouest du Tibet. L’Inde a fait la découverte tardive de cette route à la frontière entre les deux pays. Ceci a conduit à la guerre sino-indienne d’octobre 1962. »[4] La Chine a occupé l'Aksai Chin depuis le début des années 1950 et, en outre, une zone frontalière de près de 8 % du territoire, le Trans-Karakoram Tract, a été cédée par le Pakistan à la Chine en 1963.

Les prétentions chinoises sur la sous-région kashmirie sont fondées sur une continuité topographique (haut plateau tibétain). Le territoire contrôlé par la Chine est, de plus, inhabité et désertique. La Chine s’est installée dans le nord-est de la région après les guerres sino-indiennes de 1959-1960 et 1962 et s’impose progressivement comme un tiers encombrant dans un jeu initialement indo-pakistanais. L’implantation chinoise est entérinée par le développement d’infrastructures de communication. Depuis 1957, une route relie le Xinjiang au Tibet (la route nationale chinoise 219) et depuis 1978 elle connecte le Xinjiang au Pendjab.

Une périphérie économique, ethnique et religieuse

Du fait de sa topographie de haute montagne et de son isolement dans les réseaux de communication nationaux respectifs, l'ex-royaume du Cachemire est devenu un refuge pour les minorités religieuses ainsi qu’un conservatoire culturel et identitaire. Le compartimentage du territoire favorise le développement de logiques communautaires, voire tribales. Ce statut coïncide étroitement avec celui de périphérie économique. La mise en valeur agricole, principale activité de la région avec l’artisanat (filage de la soie, depuis le déclin du tissage du kashmir, sculpture sur bois et papier mâché) s’avère plus difficile que dans les plaines indiennes où les techniques agricoles sont beaucoup plus élaborées à la suite de la révolution verte.

Certes, les musulmans composent l’écrasante majorité (94 %) de la population de l'ex-royaume. Mais la situation confessionnelle de la région est pourtant loin de constituer une base solide pour un quelconque découpage. Ainsi, si le Pakistan réclame le Cachemire en vertu de l’unité musulmane, l’Azad Cachemire constitue(rait) cependant une forte minorité chiite pour un pays à majorité sunnite. Au sein même de l’État indien de Jammu-et-Cachemire, les variations géographiques de la répartition religieuse sont importantes.

L'ex-royaume du Cachemire rassemble donc des confettis de particularismes conflictuels qui mettent en échec la fonction ethnico-religieuse de la « frontière » (Line of Control) de 1949. L’absence d’adhésion nationale aux valeurs d'un centre politique semble expliquer en grande partie l’explosion de la revendication des particularismes religieux, qui tentent de se constituer en différences spatiales.

Point de vue pakistanais

Le Pakistan, bien que bâti sur une structure fédérale, fonde son unité sur le rassemblement des musulmans. À la suite de la Partition de l’Empire des Indes britanniques en 1947, de gigantesques transferts de population eurent donc lieu, de sikhs vers l’Inde et de musulmans vers le Pakistan. C’est donc la poursuite de cette démarche que demande le Pakistan au vu des 94 % de musulmans présents au Cachemire.

Étant donné le rapport de force entre l’Inde et le Pakistan, ce dernier ne peut lutter face au boom indien, tant démographique qu’économique et militaire. C’est pourquoi Islamabad s’est engagé dans un processus d’internationalisation afin d’impliquer le concert des nations dans un règlement multilatéral. Le Pakistan réclame donc depuis 1947 l’application du principe onusien de l’autodétermination assistée par des observateurs : internationaliser le conflit est un moyen de s’assurer des appuis extérieurs qui contrebalancent le poids indien dans les possibles négociations. Ainsi, le Pakistan est susceptible d’éviter toute forme de chantage de la part du camp indien. La cession à la Chine d’une partie infinitésimale des Territoires du Nord en 1963 a ainsi permis au Pakistan de s’assurer les bonnes grâces d’un allié de poids, qui a officiellement soutenu sa position d’un référendum au Cachemire, prenant ainsi le contrepied de la diplomatie indienne.

Néanmoins, cette revendication n’a jusqu’ici que peu abouti. Dès lors, le recours au financement des factions musulmanes séparatistes militarisées peut être interprété comme un pis-aller illégal au recours onusien légal. C'est en effet un moyen de provoquer le délitement intérieur indien au Cachemire afin d’obtenir une forme d’autodétermination qui ferait sans nul doute la part belle au Pakistan.

Point de vue indien

New Delhi voit d’un œil inquiet les revendications cachemirie d’indépendance dans la mesure où elles remettent en cause l’origine même de l’Inde. Pour ce régime laïc à structure fédérale, l’assimilation du Cachemire est en effet la preuve même de la réussite de son modèle politique, capable de coiffer par un pouvoir central réduit à l’essentiel des entités régionales diverses et partiellement autonomes grâce à leurs assemblées. La perte du Cachemire, de quelque façon que ce soit, serait donc une porte ouverte à toute aspiration de même nature dans le reste de l’Union, et donc une menace à terme pour sa structure étatique.

Du fait même de sa position politique sur le Cachemire, l’Inde refuse donc tout pluripartisme dans les négociations avec le Pakistan. Elle estime en effet que le conflit doit être réglé en "interne", au sein de l’Union indienne, puisque c’est son modèle d’assimilation qui est remis en cause. C’est pour cette même raison qu’elle tente de circonvenir les pourparlers avec le Pakistan dans un échange bilatéral, dénonçant comme ingérence toute tentative tierce officielle de se constituer en arbitre. Après la fin de la guerre avec le Pakistan en 1965, l’Inde a ainsi obtenu avec l’accord de Simla de 1972 le principe d’un règlement uniquement bilatéral. Ce cadre restreint lui permet d’instaurer à la table des négociations un rapport de force avec le Pakistan qui lui est favorable et ainsi d’imposer ses vues plus facilement.

Point de vue chinois

La Chine contrôle la partie nord-est (Aksai Chin et le Trans-Karakoram Tract). L'Inde dispose de la majorité du glacier de Siachen, y compris la Saltoro Ridge passe, alors que le Pakistan contrôle le territoire sud-ouest de la Saltoro Ridge.

Le rôle de la Chine dans le conflit va en croissant. Pour ce régime à pouvoir central fort, il s’agit d’affirmer son autorité dans des territoires qu’elle a longtemps délaissés en raison de leur difficile accessibilité. Mais sa montée en puissance passe aussi par une maîtrise complète du territoire national, le développement des infrastructures routières déjà mentionnées en étant la preuve.

Nucléarisation du conflit

Le contentieux autour du Cachemire prend une résonance d’autant plus importante que les trois États qu’il oppose sont des puissances nucléaires.

Le développement des capacités militaires de l’Inde a débuté après la défaite contre la Chine en 1962 et l’accession de la Chine en 1964 au rang de puissance nucléaire. L’Inde a alors entamé différents programmes de développement de ses armes conventionnelles et un programme nucléaire militaire (le nucléaire civil était envisagé depuis l’indépendance) longtemps resté secret. C’est donc en réponse à la menace chinoise que l’Inde est entrée dans le club nucléaire.

Par ricochet, le Pakistan a dû lui aussi se doter de l’armée nucléaire afin de rester une menace pour l’Inde. En effet, le Pakistan aurait été dans l’incapacité de faire pression sur l’Inde s’il n’avait été en mesure de faire jeu égal avec sa grande rivale. Pour pouvoir rester un acteur crédible de la sous-région et revendiquer le Cachemire, le Pakistan ne pouvait se passer de l’arme nucléaire sous peine de devenir une puissance marginale.

En réponse aux essais nucléaires indiens (mai 1998), le Pakistan a effectué les siens propres (juin 1998). Cependant, la nucléarisation du Pakistan n’a jamais été réellement perçue comme une menace par l’Inde, même si le Ghauri dont le Pakistan a fait l’essai en avril 1998 possède une portée suffisante pour atteindre New Delhi. La menace pakistanaise est désormais indirecte. Elle résulte surtout de son « alliance » avec la Chine depuis 1963 qui pourrait éventuellement se solder par un appui militaire ou des transferts de technologies.

La dissuasion nucléaire semble donc désormais fonctionner, entraînant une stabilisation de la sous-région par sanctuarisation du territoire. Les positions de chacun apparaissent figées car tout changement territorial est susceptible de faire l’objet d’un chantage à la bombe nucléaire, provoquant quelques escalades qui néanmoins n’aboutissent pas dans les faits.

Hégémonie asiatique en question

La région est divisée entre les trois pays qui connaissent un différend territorial : Le Pakistan contrôle la partie nord-ouest (Nord et l'Azad Cachemire), l'Inde contrôle le centre et le sud (Jammu-et-Cachemire) ainsi que le Ladakh, enfin la Chine contrôle la partie nord-est (Aksai Chin et le Trans-Karakoram Tract). L’Inde contrôle 141 338 km2 (54 571 miles carrés) du territoire, le Pakistan 85 846 km2 (33 145 miles carrés) et la Chine, le reste soit 37 555 km2 (14 500 miles carrés).

Ni l'Inde ni le Pakistan n'ont officiellement reconnu l'adhésion des zones revendiquées par les autres. L’Inde revendique ces zones, y compris la zone "cédée" à la Chine par le Pakistan dans le Trans-Karakoram Tract en 1963 tandis que le Pakistan revendique toute la région Aksai Chin et Trans-Karakoram Tract. Les deux pays se sont battus lors de plusieurs guerres déclarées sur le territoire. La guerre indo-pakistanaise de 1947 a créé les véritables frontières d'aujourd'hui, le Pakistan détenant environ un tiers du Cachemire et l'Inde la moitié, avec une ligne de contrôle établie par l'Organisation des Nations unies. La guerre indo-pakistanaise de 1965 a abouti à une impasse et un cessez-le-feu négocié par l'ONU.

Même si le conflit persiste et que Pakistan et Inde ne trouvent pas de réel terrain d’entente, il est devenu depuis 1999 l’objet d’un "dialogue composite" qui a permis depuis de maintenir les dérapages à l’état d’accrochage. Il est en fait de plus en plus difficile pour le Pakistan de contester de façon directe la position indienne en raison de son émergence progressive en tant que grande puissance. Le déséquilibre du rapport de force entre le Pakistan et l’Inde allant en s’accroissant, le premier subit de plus en plus la volonté du second. Ceci explique aussi en partie que le Pakistan ne se soit plus lancé dans une action militaire étatique. Au contraire, il s'est aventuré, jusqu'en 2001 semble-t-il en tout cas, dans le soutien financier à des groupes paramilitaires, voire terroristes, actifs au Cachemire indien.

En réalité, les enjeux stratégiques de la région tendent à se déplacer de la Line of Control issue de l'accord de 1949 entre Inde et Pakistan à la frontière sino-indienne, dont la fonction est politico-stratégique. Les incursions chinoises lors des guerres de 1959-1960 et 1962 ont permis à la Chine d’investir de petits territoires au Cachemire, mais suffisamment pour exister au sein du rapport de force. Les revendications de chacun paraissent beaucoup moins vives que sur la Line of Control et l’Inde a en partie accepté l’état de fait de l’installation chinoise, comme l'attestent les négociations sino-indiennes d'avril 2005.

Néanmoins, cette opposition autour du Cachemire entre les deux pays témoigne d’une possible lutte quant au statut de puissance dominante en Asie. Tant qu’aucun des deux États n’avaient les moyens techniques suffisants pour maîtriser cet espace difficile - ce qui est encore en partie le cas pour l’Inde - la barrière montagneuse de la chaîne himalayenne a constitué le support d’une frontière politique limitant les deux aires culturelles hindoue et sinisée. L’Inde considère ainsi l’ensemble du sous-continent comme son aire d’influence naturelle où elle exerce sa domination. Il en va de même pour la Chine de l’autre côté de l’Himalaya, qui argue d’ailleurs d'une continuité géographique entre le Tibet et les plateaux du Ladakh ainsi qu’une continuité religieuse du bouddhisme pour justifier son installation. Le Cachemire constitue donc un symbole de leur emprise régionale pour ces deux puissances qui aspirent à devenir des modèles pour l’ensemble de l’Asie.

Lutte anti-terroriste, une nouvelle donne ?

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis sont entrés en guerre en l’Afghanistan afin de mener une "guerre contre le terrorisme", entraînant le passage de nombreux réfugiés afghans pro-talibans au Cachemire. Ce dernier, tout comme pendant la guerre contre les soviétiques, est donc redevenu une base de repli active pour les miliciens afghans. Il semble ainsi avéré que des camps d’entraînement se soient installés à la "frontière" entre les Territoires du Nord sous domination pakistanaise et l’Inde. Ces camps feraient désormais aussi partie du cursus honorum privilégié des indépendantistes cachemiris.

L'adoption de l'attentat comme nouvelle méthode d'action pour les indépendantistes est la principale conséquence de ce changement. Le premier attentat-suicide mené par des séparatistes du Cachemire a lieu le , à Srinagar[5]. Le , une voiture piégée explose devant l'Assemblée législative du Cachemire, faisant 30 morts, puis le , un homme tire sur la foule au Parlement de New Delhi, faisant sept morts[6]. L'attentat-suicide du , attribué à un groupe basé au Pakistan, n’a pas été condamné par le Pakistan.

En 2002, c’est à nouveau le Parlement de New Delhi qui a été visé par un attentat à la voiture piégée, attribué à des indépendantistes cachemiris basés au Pakistan. À la suite du tollé international, le Pakistan s’est vu dans l’obligation de condamner ces attentats. Malgré ces attaques, une rencontre de hauts fonctionnaires des deux pays l'année suivante entraîne une diminution de la tension. Le Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee décide de "tendre la main de la paix au Pakistan" (avril 2003), à l'occasion d'un discours à Shimla. Le , en marge d'un sommet de la SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) à Islamabad, est relancé le "dialogue composite", qui doit désormais officiellement porter sur toutes les questions opposant l'Inde et le Pakistan, y compris le Cachemire. L'alternance à New Delhi, qui porte au pouvoir le parti du Congrès et un nouveau premier ministre, Manmohan Singh, ne remet pas en cause ce rapprochement. Des groupes de travail avancent dans tous les domaines. En avril 2005, une ligne de bus est pour la première fois ouverte entre Srinagar et Muzaffarabad tandis qu'en visite à New Delhi, le Président Musharraf indique qu'à ses yeux, le processus de paix est "irréversible". Fin 2009, l'armée indienne a annoncé le retrait de deux divisions d'infanterie du Cachemire indien, en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire[7].

En septembre 2013 (26), une double attaque pakistanaise en Inde a fait encore remonter la tension entre l'Inde et le Pakistan. le fondamentalisme religieux pakistanais pousse les rebelles à entreprendre des actions de plus en plus osées…

Notes et références

- Jacques Dupuis, Histoire de l'Inde, Kailash, , 2e éd., p. 169.

- Vivek Chadha, Low Intensity Conflicts in India: An Analysis, SAGE Publications, , 513 p. (ISBN 978-0-7619-3325-0, lire en ligne), p. 38.

- (en) « Kashmir: History », Imperial Gazetteer of India, vol. 15, , p. 94-95.

- « Kashmir », dans Encyclopædia Britannica (lire en ligne) (consulté le ).

- Robert A. Pape, The Strategic Logic of Suicide Terrorism, originellement publié dans American Political Science Review 97 (3), août 2003, p. 323-361.

- Sans compter, pour ces deux attentat-suicides, l'auteur lui-même (Robert Pape, 2003, op.cit.).

- « Blogger », sur blogspot.com (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Sur la partie contrôlée par l'Inde, voyez Jammu-et-Cachemire

- Sur la partie contrôlée par le Pakistan, voyez Azad Cachemire

- Sur la partie contrôlée par la Chine, voyez l'Aksai Chin

- Pour des précisions sur la ligne de démarcation de 1949, voyez Line of Control

Liens externes

- Blankonthemap Le site du Nord Cachemire

- Page sur le Cachemire sur le site de la Documentation Française

- Page sur le Cachemire sur le site de l'International Crisis Group

- Déclaration de l'ONU sur le Jammu et Cachemire en septembre 2002

- Présentation générale du problème cachemiri par le Monde diplomatique (janvier 2002)

- Article du Monde diplomatique (janvier 2002) sur le terrorisme au Cachemire

- Article du Monde diplomatique (juin 2004) sur le rapport du Pakistan au Cachemire