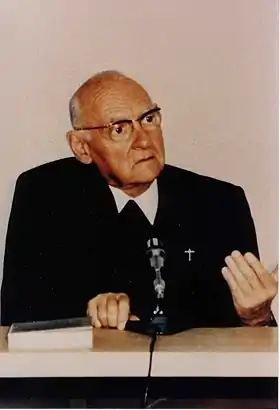

Hans Urs von Balthasar

Hans Urs von Balthasar, né à Lucerne (Suisse) le et mort à Bâle (Suisse) le , est un prêtre catholique suisse du diocèse de Coire. Jésuite de 1928 à 1950, il est considéré comme l'un des plus grands théologiens chrétiens du XXe siècle[1]. Créé cardinal par Jean-Paul II en 1988, il meurt quelques jours avant d'en recevoir les insignes.

| Hans Urs von Balthasar | ||

| ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Naissance | Lucerne (Suisse) |

|

| Ordre religieux | Compagnie de Jésus | |

| Ordination sacerdotale | ||

| Décès | Bâle (Suisse) |

|

| Cardinal de l'Église catholique | ||

| Créé cardinal |

décédé 2 jours avant le consistoire | |

| Titre cardinalice | Cardinal-diacre nommé de S. Nicola in Carcere |

|

| ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Biographie

Hans Urs von Balthasar est né le 12 août 1905 à Lucerne, en Suisse. Il est le premier-né de sa fratrie. Son père, Oskar von Balthasar, un architecte en chef du canton, descend d’une famille patricienne établie à Lucerne depuis le quinzième siècle. Sa mère, Gabriele Pietzker-Apor, est issue d’une famille de barons hongrois, les Apor de Altorja. Hans Urs von Balthasar fait ses études dans une école bénédictine puis au collège Stella Matutina de Feldkirch. Il étudie la philosophie et la littérature à Vienne et à Berlin[2].

Durant une retraite spirituelle effectuée à Bâle en 1927 il se sent appelé par Dieu. En octobre 1928, il obtient son doctorat à l'université protestante de Zurich, sur le sujet Histoire du problème eschatologique dans la littérature moderne allemande.

En novembre de la même année, il commence son noviciat dans la Compagnie de Jésus. Il étudie par la suite la philosophie scolastique et la théologie pendant plusieurs années. Il rencontre durant ses études Jean Daniélou et est sous l'influence de théologiens tel Henri de Lubac, qui l'ouvre à la théologie patristique des Pères de l'Église, ou du philosophe Erich Przywara, qui lui fait découvrir Hegel, Max Scheler, et Heidegger[2].

Hans Urs von Balthasar est ordonné prêtre en juillet 1936. Il refuse un poste qui lui est proposé à l'Université pontificale grégorienne de Rome, et s'installe à Bâle. Il donne des conférences et se lie d'amitié avec le théologien protestant Karl Barth, avec qui il partage une même passion pour Mozart. Il est en effet un excellent pianiste et un musicien de qualité. Il fonde un institut séculier, la Communauté Saint-Jean, avec la mystique protestante Adrienne von Speyr, qui se convertit au catholicisme le - à l'âge de 38 ans - et dont il devient le confesseur et le directeur spirituel[2]. En 1941, il lance la collection « Klosterberg » chez Schwabe Verlag.

À ce moment, des difficultés surviennent : son père meurt, sa mère tombe gravement malade, de même que son mentor Erich Przywara. Par ailleurs sa dirigée spirituelle, Adrienne von Speyr, fait état de visions qui laissent les autorités religieuses catholiques et luthériennes sceptiques (en 1947 et 1949). La Compagnie de Jésus préfère ne pas prendre sous sa responsabilité l'Institut Saint-Jean fondé autour d'Adrienne von Speyr, et la « nouvelle théologie » d'Henri de Lubac, dont il est proche, fait l'objet de nombreuses critiques à Rome. En 1950, Hans Urs von Balthasar quitte la Compagnie de Jésus. Bien qu'il reste prêtre, la Congrégation suisse pour l'éducation catholique l'a banni des instituts et universités. Il vit des conférences qu'il donne et de ce qu'il publie. Il est incardiné au diocèse de Coire[2].

Docteur honoris causa des universités d'Édimbourg (1965), Münster (1965), Fribourg (1967) et de l'université catholique de Washington (1980). Il est à l'origine de la revue Communio[2].

Alors que sa santé se détériore, la théologie de Urs von Balthasar fait de plus en plus d'adeptes, mais il ne participe pas à Vatican II. En 1984 il reçoit le prix Paul VI pour la théologie, et en 1988, est créé cardinal par Jean-Paul II le mais meurt deux jours avant le consistoire où il devait recevoir l'anneau et la barrette cardinalices[2].

Pensée théologique et philosophique

- La pensée de Urs von Balthasar est une pensée organique, au sein de laquelle le passage par la philosophie est nécessaire[3]. Imprégné des Pères de l'Église et de la théologie médiévale, mais aussi de la philosophie idéaliste allemande avec une coloration hégélienne sensible, Balthasar prend des distances avec une théologie qui oppose la foi révélée à la raison (celle de Karl Barth, avec lequel il maintiendra un long débat). Mais plus profondément, c'est Goethe et son esthétique qu'il choisit, contre Kant et ses catégories.

- L'histoire des rapports entre philosophie et théologie[4] passe par quatre moments : (1) La Grèce, en quête de sagesse et de vérité dans une figure achevée ; (2) La patristique qui intègre la philosophie grecque en la faisant exploser dans la Révélation et la transcendance ; (3) La philosophie médiévale, notamment la scolastique de Thomas d'Aquin, où s'épanouit l'idée de la capacité humaine à atteindre naturellement le divin (avec les risques de chosification de la grâce divine qui mèneront à la réaction protestante) ; (4) le moment moderne qui se divise en deux courants philosophiques avec lesquels la théologie doit s'intégrer : l'un qu'il nomme la "médiation antique" et qui cherche à retrouver l'éclat de l'être et à reprendre à son compte la métaphysique ancienne (et qui s'accomplit notamment chez Heidegger) ; l'autre "le tournant vers l'esprit", amorcé avec Descartes qui mènera à l'idéalisme allemand et au positivisme. La théologie épouse chacun de ses moments, en cherchant tantôt l'articulation organique, tantôt la revendication confessante.

Toutefois, Urs von Balthasar n'accepte pas une interprétation de sa pensée comme étant une philosophie chrétienne. La philosophie doit mener aux questions ultimes face auxquelles s'imposent des options.

- Une des clés de lecture de la pensée de Urs von Balthasar est celle de la "figure" (Gestalt) et de son rayonnement[5]. L'amour de Dieu dans le Christ est totalement engagé dans le créé, et même les figures imparfaites et particulières imposent le respect. La lumière divine n'est pas réservée à ceux qui la confessent, d'autant plus qu'elle se révèle à travers les figures du créé et de l'histoire, même les plus tragiques -la Gloire et la Croix-. De ce point de vue, il s'éloigne de Hegel pour qui la vérité en fin de compte ne s'éprouve définitivement que dans le moment de l'esprit absolu. L'amour de Dieu est plus vaste que l'auto-compréhension de l'Esprit par lui-même. C'est la raison pour laquelle Urs von Balthasar s'est investi dans une vaste Dramatique de Dieu lui-même, clé de voûte d'une théologie où parlent l'art et le théâtre.

On ne doit pas en déduire que la pensée de Balthasar soit un immanentisme théologique[6]. Son analyse de l'analogie de l'être, appuyée non sur une approche logique, mais d'abord sur la liberté qui conditionne l'amour au sein de Dieu et dans le rapport entre Dieu et la créature, l'inscrit dans la lignée des métaphysiciens spiritualistes. De ce point de vue, la pensée de Urs von Balthasar est un équilibre réussi entre la métaphysique ancienne et médiévale, et la phénoménologie contemporaine.

En ce qui concerne les fins dernières, Hans Urs von Balthasar émet deux hypothèses dans deux livres parus coup sur coup (Espérer pour tous, et l'Enfer, une question) : un enfer vide ou une apocatastase[7] - [8].

Œuvres

L'œuvre de Hans Urs von Balthasar est immense et pratiquement sans aucun équivalent au cours du XXe siècle. Henri de Lubac a dit de lui qu'il était peut-être l'homme le plus cultivé de son temps. Pour entrer dans son œuvre, on pourra lire ces deux petits livres : L'amour seul est digne de foi et Dieu et l'homme d'aujourd'hui.

La Trilogie :

La réputation d'Urs von Balthasar s'appuie en premier lieu sur sa trilogie, publiée entre 1961 et 1987, et conclut par un épilogue. Se fondant sur le verset johannique où Jésus déclare : "Je suis la voie, la vérité et la vie" (Jean 14:6) la trilogie balthasarienne développe une théologique systématique des trois transcendantaux de l'être: le beau, le bien et le vrai. La première partie de la trilogie, intitulée "Herrlichkeit", expose une première approche de Dieu par la voie de l'esthétique, celle de la manifestation de Dieu par la gloire divine. La deuxième partie de la trilogie, intitulée "Theodramatik", examine la question du bien et de l'éthique dans le déploiement de l'action de Dieu lors de la révélation divine. La dernière partie de la trilogie, intitulée "Theologic" porte sur la question de la vérité et du rapport ontologique entre Dieu et le réel.

Herrlichkeit (La Gloire) :

- Schau der Gestalt (Voir la figure) (1961)

- Fächer der Stile: Klerikale Stile (Éventail de styles, 1re partie. Styles cléricaux) (1962)

- Fächer der Stile: Laikale Stile (Éventail de styles, 2e partie. Styles laïcs) (1962)

- Im Raum der Metaphysik: Altertum (Le domaine de la métaphysique dans l'antiquité) (1965)

- Im Raum der Metaphysik: Neuzeit (Le domaine de la métaphysique dans le monde moderne) (1965)

- Theologie: Alter Bund (Théologie : l'ancienne alliance) (1967)

- Theologie: Neuer Bund (Théologie : la nouvelle alliance) (1967)

Theodramatik (La Dramatique divine) :

- Prolegomena (Prolégomène) (1973)

- Die Personen des Spiels: Der Mensch in Gott (Les personnes du drame : L'homme en Dieu) (1976)

- Die Personen des Spiels: Die Personen in Christus (Les personnes du drame : Les personnes dans le Christ) (1978)

- Die Handlung (L'action) (1981)

- Das Endspiel (Le dénouement) (1983)

Theologic (La Théologique) :

- Wahrheit der Welt (Vérité du monde) (1985)

- Wahrheit Gottes (Vérité de Dieu) (1985)

- Der Geist der Wahrheit (L'Esprit de Vérité) (1987)

Liste non exhaustive :

- Apocalypse de l'âme allemande, 1937 à 1939

- Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse, Éditions Beauchesne, 1942

- Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur, Éditions Aubier-Montaigne, 1947

- Phénoménologie de la vérité. La vérité du monde, Éditions Beauchesne, 1952

- Le chrétien Bernanos, 1954

- Le cœur du monde, 1956

- Parole et mystère chez Origène, 1957

- Dieu et l'homme d'aujourd'hui, 1958

- Ronchamp (préface à un album de photos), trad. Armel Guerne, Éditions Desclée de Brouwer, 1958

- La Gloire et la croix. Aspects esthétiques de la Révélation, 1961 à 1969

- L'amour seul est digne de foi, Éditions Aubier-Montaigne, 1966

- Cordula ou l'épreuve décisive, Éditions Beauchesne, 1969

- Points de repères, 1973

- La Dramatique divine, 1973 à 1983

- Aux croyants incertains, 1980

- Introduction à Méditations sur les 22 arcanes majeurs du Tarot, Éditions Aubier Montaigne, 1980, ouvrage paru sans nom d'auteur[9]

- Espérer pour tous, Éditions Desclée de Brouwer, 1988

- L'enfer, une question, Éditions Desclée de Brouwer, 1991

- La Foi du Christ, Aubier, 1968, Éditions du Cerf, 1994

- La vérité est symphonique, Éditions SOS, 1984, 2000

- À propos de mon œuvre, Éditions Lessius, 2002

Bibliographie

En langue française

- Notice et lien vers fichier pdf de la thèse : Le langage théologique du Mal et du Salut dans la trilogie de Hans Urs von Balthasar : une base pour la réflexion sur le langage de la théologie sur le catalogue en ligne des bibliothèques de l'UCL.

- Hans Urs von Balthasar, La gloire et la croix, volume IV, tome 2 : Le domaine de la métaphysique (Les constructions), Desclée De Brouwer, coll. « Sources/Thérèse de Lisieux », (ISBN 978-2-7007-0296-5)

- Hans Urs von Balthasar, La gloire et la croix : 4. Le domaine de la métaphysique - Les héritages, Desclée De Brouwer, , 413 p. (ISBN 978-2-7007-0333-7)

- Silouane Ponga, « Le Christ, Universale Concretum chez Hans Urs von Balthasar », Nouvelle Revue théologique, vol. 127, no 4, , p. 587-603 (lire en ligne)

- Étienne Vető, c.c.n., « Trinité, humanité du Christ et vision de gloire chez Hans Urs von Balthasar », Nouvelle Revue théologique, vol. 135, no 1, , p. 98-116 (lire en ligne)

- Jean-Louis Souletie, « “Raison esthétique” et herméneutique christologique chez Balthasar », Nouvelle Revue théologique, vol. 127, no 1, , p. 18-35 (lire en ligne)

- Vincent Holzer, Le Dieu Trinité dans l'histoire : Le différend théologique Balthasar-Rahner, Paris, Cerf, 1995 : pour un approfondissement de la pensée trinitaire de Balthasar

- Hans Urs von Balthasar, L'amour seul est digne de foi, Parole et silence, , 125 p. (ISBN 978-2911940583)

- Hans Urs von Balthasar et Joseph Burckel (Traduction), Tu couronnes l'année de tes bontés [Psaume 65, 12] : Sermons pour les grandes fêtes de l'année liturgique, Salvator, coll. « Homélies », , 276 p. (ISBN 978-2-7067-0343-0)

- Gravel-Provencher, Margo, La Déclaration Inter Insigniores — Analyse et prospectives à partir de la pensée de Hans Urs von Balthasar, AGGEE Dorval Canada (ISBN 978-2-9811789-7-8) http://www.interinsigniores.com www.margogravelprovencher.com

- Philippe Dockwiller, Le temps du Christ. Cœur et fin de la théologie de l'histoire selon Hans Urs von Balthasar, Cogitatio Fidei n° 280, Paris, Cerf, 2011

- Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar, Éditions Parole et Silence, 2013

- Nathanaël Pujos, La 'Kénose' du Père chez H.U. von Balthasar — Genèse et limites, Paris, Cerf, 2013 : synthèse de la Sotériologie et de la Trinitaire de Balthasar

- Hans Urs von Balthasar (trad. Robert Givord), Théologie de l'histoire, Parole et Silence Éditions, coll. « Spiritualité/Poche », , 134 p. (ISBN 978-2-8891-8802-4)

- Hans Urs von Balthasar (trad. Robert Givord), Gloire, une esthétique théologique, t. I, Voir la figure, Johannes Verlag Einsiedeln Editions, , 750 p. (ISBN 979-1-0937-4107-9)

- François Kabeya Lubanda[10], La descente aux enfers chez Hans Urs von Balthasar pour penser une éthique de soins palliatifs, LIT Verlag, 464 p. (ISBN 978-3-6439-1147-6)

En langue allemande

- Otmar Meuffels: Einbergung des Menschen in das Mysterium der dreieinigen Liebe. Eine trinitarische Anthropologie nach Hans Urs von Balthasar. Echter, Würzburg 1991, (ISBN 3-429-01391-7)

- Elio Guerriero: Hans Urs von Balthasar. Eine Monographie. Johannes, Einsiedeln 1993, (ISBN 3-89411-317-0)

- Manfred Lochbrunner: Hans Urs von Balthasar als Autor, Herausgeber und Verleger. Fünf Studien zu seinen Sammlungen (1942–1967). Echter, Würzburg 2002, (ISBN 3-429-02440-4)

- Manfred Lochbrunner: Hans Urs von Balthasar und seine Philosophenfreunde. Fünf Doppelporträts. Echter, Würzburg 2005, (ISBN 3-429-02740-3)

- Werner Löser: Kleine Hinführung zu Hans Urs von Balthasar. Herder, Freiburg im Breisgau 2005, (ISBN 3-451-28781-1)

- Hans Urs von Balthasar: Bibliographie 1925–2005, neu bearbeitet und ergänzt von Cornelia Capol und Claudia Müller. Johannes, Einsiedeln 2005, (ISBN 3-89411-029-5)

- Sonderheft der Zeitschrift Communio über Hans Urs von Balthasar. Schwabenverlag, Ostfildern 2005 (Heft 2), (ISSN 1439-6165)

- Walter Kasper (Hrsg.): Logik der Liebe und Herrlichkeit Gottes. Hans Urs von Balthasar im Gespräch. Festgabe für Karl Kardinal Lehmann zum 70. Geburtstag. Matthias-Grünewald, Ostfildern 2006, (ISBN 3-7867-2601-9)

- Manfred Lochbrunner: Hans Urs von Balthasar und seine Literatenfreunde. Neun Korrespondenzen. Echter, Würzburg 2007, (ISBN 3-429-02913-9)

En langue italienne

- Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar

- Aldo Moda, Hans Urs von Balthasar, un'esposizione critica del suo pensiero, Ecumenica Editrice, Bari, 1976

En langue anglaise

- Alyssa Lyra Pitstick, "Light in Darkness. Hans Urs von Balthasar and the Catholic Doctrine of Christ’s Descent into Hell", William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2007. Cf. Doc. Manfred Hauke rec. Revue thomiste 111 (2011) 133-136.

Notes et références

- « Key theologians », in Alister E. McGrath, Christian Theology : An Introduction, John Wiley & Sons, 2011 (ISBN 978-1-4443-9770-3), p. 76-77.

- Etienne Fouilloux, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, Paris, Bouquins éditions, , 489 p. (ISBN 978-2-38292-305-4)

- Hans Urs von Balthasar, Épilogue. Traduit de l'allemand par Camille Dumont. Tourpe Emmanuel. Revue Philosophique de Louvain, Année 1998/96-3, p. 537-544.

- Penser philosophiquement la théologie. Patrick Royannais. in Recherches de Science Religieuse 2010/1 (Tome 98), p. 11-30.

- Thèse pdf - DIAL@UCLouvain. Le langage théologique du Mal et du Salut dans la trilogie de Hans Urs von Balthasar. Une base pour la réflexion sur le langage de la théologie.

- Balthazar/Hegel et la théologie.Un dieu sans transcendance ou une « philosophie » de l'unio mystica ?. Vincent Holzer. in Recherches de Science Religieuse 2007/2 (Tome 95), p. 199 à 225.

- L’espérance d’un enfer vide selon Balthasar. Thème central ou latéral ?.

- la pensée de l'enfer selon H.U. von Balthasar. Charles-Olivier Stiker-Métral.

- Selon la volonté de l'auteur, qui était Valentin Tomberg, voir: Antoine Faivre, Accès à l'ésotérisme occidental, Paris, Éd. Gallimard, 1996, tome II, p. 290-293.

- La pertinence de la "descente aux Enfers" chez Hans Urs von Balthasar pour penser théologiquement une pratique de soins palliatifs.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Publications de et sur Hans Urs von Balthasar dans le catalogue Helveticat de la Bibliothèque nationale suisse

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :