Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar (turc ottoman : خالده اديب اديوار), née en 1882 ou 1884, et morte le , est une femme de lettres, enseignante, femme politique et une féministe turque.

| Halide Edib Adıvar | |

Portrait de Halide Edib dans le journal Vakit (tr) du . | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie | |

| – (3 ans, 11 mois et 22 jours) |

|

| Élection | 14 mai 1950 (tr) |

| Circonscription | İzmir |

| Législature | IXème (en) |

| Biographie | |

| Date de naissance | ou |

| Lieu de naissance | Constantinople (Empire ottoman) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Istanbul (Turquie) |

| Nature du décès | Insuffisance rénale |

| Sépulture | Cimetière de Merkezefendi (en) |

| Nationalité | Ottomane puis turque |

| Parti politique | Parti républicain progressiste Parti démocrate |

| Conjoint | |

| Diplômée de | Üsküdar American Academy |

| Profession | Écrivaine, enseignante |

Biographie

Jeunesse et éducation

Halide Edib est née à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Son père était un des secrétaires du sultan ottoman Abdülhamid II. Elle est éduquée, dans un premier temps, au domicile de ses parents par des précepteurs. Ce sont eux qui éveillent sa curiosité pour la littérature européenne et ottomane. Ils lui donnent également des cours de théologie, de philosophie et de sociologie, lui apprennent à jouer du piano, et lui enseignent l’anglais, le français et l’arabe[1]. Elle reçoit également des cours de mathématiques par le mathématicien et astronome ottoman, Salih Zeki (en). En 1893, elle fait un bref passage à l’American College for Girls, auquel elle retournera en 1899 afin d’être diplômée. Elle est une des premières bachelières de son époque, en 1901.

Début de sa vie d'adulte

La même année, elle épouse son professeur privé de mathématiques, Salih Zeki, né en 1864 et donc de vingt ans son aîné. De leur union naissent deux fils : Ayetullah et Hikmetullah.

Dans la même période, le déclin, financier et militaire, de l’empire ottoman favorise le développement d'une opposition intérieure à l'autoritarisme du sultan Abdülhamid. S’inspirant de la Révolution française de 1789 et d'idées d'intellectuels, tels que Namik Kemal, l’opposition se cristallise autour du mouvement des Jeunes-Turcs. La crise devient de plus en plus forte en ce début de XXe siècle et se transforme progressivement en insurrection. Le sultan Abdülhamid est contraint, pour enrayer cette contestation, d'annoncer en la convocation du Parlement et la remise en vigueur de la Constitution ottomane de 1876 (une constitution d'inspiration plus libérale, instaurant un régime parlementaire et qui avait été suspendue)[2].

Dans ce contexte, Halide Salih, de retour d'un séjour en Angleterre, côtoie avec passion le milieu intellectuel de la capitale, et publie des articles dans des journaux et revues, notamment Tanin (journal fondé en 1908 par le poète Tevfik Fikret), Mehasin, Musavver Muhit, et Resimli Kitap. Ces articles, qui portent principalement sur le statut des femmes et leur éducation, suscitent de vives réactions dans les milieux traditionalistes et conservateurs. À la suite d'un de ses articles dans le Tanin, elle intervient, à la demande du ministère de l’Éducation, pour adapter la pédagogie et l'enseignement dans les écoles de filles de Constantinople, puis renonce rapidement à cette mission à la suite de désaccords[3]. C'est à cette époque qu'elle publie également ses premiers romans[4].

Un contemporain la décrit comme « une légère, toute petite personne, avec des masses de cheveux auburn et de grands yeux orientaux, expressifs. Elle a des opinions sur la plupart des sujets, et discute les problèmes de la journée d'une manière qui charme, pas tellement à cause de ce qu'elle dit, mais parce que c'est tellement différent de ce que l'on attend[5] ».

En 1910, elle divorce de Salih Zeki, celui-ci ayant pris une seconde épouse comme l'y autorise le droit islamique, et reprend son nom de Halide Edip. En 1911, de retour d'un nouveau séjour en Angleterre, elle fréquente les « Foyers turcs », partisans du panturquisme, un mouvement nationaliste turc. Leur objectif était d’encourager le progrès économique et social. C’est d'ailleurs au sein de ces foyers que sont donnés les premiers cours mixtes, symbole d’une grande avancée pour l’époque. Halide Edip en devient la première femme membre en 1912, alors qu'éclatent les guerres balkaniques. Sous l'influence de mouvements nationalistes, elle publie en 1912 son roman, Yeni Turan[4]. Elle cofonde également une organisation pour la promotion des femmes, Taali-i Nisvan[6].

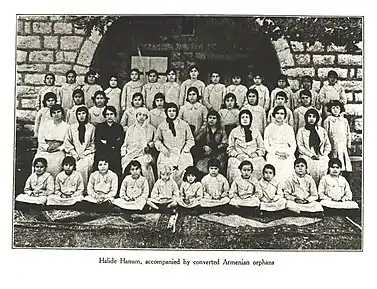

Première Guerre mondiale et génocide des Arméniens : un rôle controversé

En pleine guerre mondiale, entre 1916 et 1917, elle intervient comme inspecteur ottoman pour les écoles à Damas et Beyrouth. Elle dirige un orphelinat arménien au collège Saint-Joseph du Mont-Liban à Antoura. Sur ordre de Djemal Pacha, dont le rôle est connu dans le génocide arménien[7] - [8], elle donne à ces enfants arméniens des noms musulmans et leur enseigne la religion musulmane. Elle se défend de toute participation au génocide, écrivant, en 1918, « Nous avons massacré la population innocente arménienne […] En effet, nous avons essayé de détruire les Arméniens grâce à des méthodes propres au Moyen Âge. Nous vivons aujourd'hui les temps les plus tristes et sombres de notre vie nationale[1]. » « Moi, je me suis opposée au fait que les enfants arméniens portent des prénoms turcs ou musulmans. Djemal Pacha a expliqué la nécessité de la façon suivante : à Damas, il y avait un certain nombre d’orphelinats dirigés par les Arméniens qui étaient soutenus par l’équipe dirigeante de Djemal Pacha. Ceux-là n’acceptaient que les enfants arméniens. Il n’y avait aucune place dans ces orphelinats et financièrement il n’y avait plus de possibilité d’accorder de l’aide. Ayin Tura[note 1] était prévu uniquement pour les enfants musulmans et il y avait toujours des places. Pour que les enfants arméniens non récupérés par les orphelinats arméniens soient acceptés dans Ayin Tura, il était obligatoire de les appeler avec des prénoms turcs ou musulmans. En vérité, il n’y avait pas d’enseignement religieux. C'est-à-dire qu’il n’y avait pas de volonté de convertir ces enfants à l’islam[9]. » Son rôle est en réalité fortement controversé. Probablement du fait de son idéologie nationaliste et panturque, elle entretient une relation ambigüe avec les Arméniens. Son ambivalence était déjà visible dans sa relation avec le prêtre et musicien arménien Komitas. Ils deviennent amis en 1914 et Halide Edip l’invite régulièrement à venir chanter chez elle. Lorsqu’elle décrit cette période dans ses écrits, elle semble occulter toute référence à l’Arménie. Tout d’abord, elle se réfère à sa musique comme étant « anatolienne »[1], et non arménienne, en ajoutant qu’il avait volé ces musiques aux turcs en « changeant les paroles en arménien »[1]. Lui niant toute généalogie arménienne, elle écrit également « qu’il soit Turc ou Arménien, il était un nationaliste arménien ; mais dans son tempérament et dans son coeur, il était indubitablement un Turc anationalien »[1]. Leur relation se finit lors du génocide arménien dont Komitas fut une victime.

De fait, pour certains observateurs comme son ancienne camarade de classe Aghavnie Yeghenian[10], elle est l’une des figures de proue derrière la turquification et l’islamisation imposées à l’orphelinat[11]. Certains témoignages d’anciens pensionnaires de l’orphelinat sont accablants : « Mon petit frère et moi avions été emmenés au Liban et placés dans un orphelinat turc ouvert par la vicieuse et infâme préférée de Kemal Ataturk, Halide Hanim Edib Adıvar (…). Mais ces orphelinats n’avaient pas été créés pour des raisons humanitaires : ils étaient fait pour « turquifier » les enfants arméniens qui avaient été rendus orphelins par les Jeunes Turcs dont Halide Edib faisait partie »[12]

« La majorité des enfants punis ne pouvaient pas marcher pendant plusieurs semaines. Certains ont perdu leurs dents, d’autres ont eu le nez cassé. La majorité se sont évanouis en appelant à l’aide. Pendant plus de deux ans, c’était récurrent. »[12] S’il n’est fait aucune mention de son rôle direct dans l’imposition de ces sévices, Halide Edib était bien présente. De fait, c’est plutôt pour son inaction qu’elle est critiquée, puisqu’elle n’interférait d’aucune manière : « Elle ne semblait pas s’en soucier (…) elle disait écrire un livre sur les orphelins (…) pensait-elle à notre souffrance ? À notre terrible passé, à notre sombre futur ? Avait-elle le moindre instinct maternel qui aurait pu lui permettre de compatir avec notre situation ? Dès lors que les cloches sonnaient et que nous allions en cours, elle retournait dans ses quartiers et y restait jusqu’à la tombée de la nuit, où elle réapparaissait pour la mise en berne du drapeau[12]. »

Fin de la Première Guerre mondiale et guerre d’indépendance turque

Elle se remarie en 1917 avec le docteur Adnan Adıvar (en), et prend l'année suivante un emploi en tant que maître de conférences en littérature à la faculté des lettres de l'université d'Istanbul. Elle est, dans la même période, de plus en plus active dans le mouvement nationaliste de Turquie. Elle devient membre de l'organisation secrète Karakol[4] (créée à la suite de l'occupation de Constantinople par les troupes françaises, anglaises et italiennes, en [13])[14]. Elle participe également à une activité de contrebande pour renforcer l'armement du mouvement nationaliste, ainsi qu'à des meetings politiques[4]. Elle est nommée à titre honorifique major de l'armée nationaliste.

Cette période lui inspire différents récits les années suivantes, Türk'ûn Ateşten Imtiharu (Le Baptême du feu du Turc), en 1922, et Vurun Kahpeye (À mort la traînée), en 1923, ainsi que des romans, notamment : Ateşten Gömlek (La Chemise de feu) en 1922, Kalb Ağrısı (Le cœur a ses chagrins) en 1924, et Zeyno'nun Oğlu (Le Fils de Zeyno) en 1928[15].

La République turque est proclamée le . Le général Mustafa Kemal en devient le premier président. Mais il durcit le régime les années suivantes, interdisant les syndicats et les partis d'opposition, au profit d'un parti unique. Un véritable culte de la personnalité est instauré. Halide Edib et son mari, devenus des opposants indésirables, doivent quitter la Turquie.

Vie en exil et retour

Ils séjournent quatre ans en Angleterre, puis dix ans en France[15]. Elle est invitée aux États-Unis, en 1928 et 1932, pour une série de conférences, puis en Inde[15]. Elle s'intéresse particulièrement en Inde au mouvement pour l'indépendance, ainsi qu'à l'existence d'une identité islamique, parmi d'autres, au sein de cette nation[16]. En 1935, elle publie The Clown and his Daughter, titre anglais qui devient en turc, en 1936, Sinekli Bakkal, en en français Rue de l'Épicerie aux Mouches. C'est son ouvrage le plus célèbre et longtemps l’œuvre littéraire la plus vendue en Turquie[15].

La mort d'Atatürk en 1938 lui permet de revenir en Turquie l'année suivante, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, elle fonde la chaire de philologie anglaise, à la faculté des lettres de l'université d'Istanbul, chaire qu'elle anime durant dix ans. En 1950, candidate du Parti démocrate, elle est élue députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Elle en démissionne en 1954.

Elle est décédée le à Istanbul et a été enterrée au cimetière de Merkezefendi (en)[17].

Idéologie

Halide Edip est considérée aujourd’hui comme une figure complexe, faisant jouer ses différentes identités — ottomane, turque, musulmane, féminine, et intellectuelle. Dans ses ouvrages, elle tente d’analyser la transition rapide à laquelle la société est confrontée à la suite de la Première guerre mondiale. Ses romans brassent donc un large panel de personnages, issus de différentes classes sociales[18].

À l’image de son surnom, « mère des turcs », elle aurait réussi à créer un point d’intersection entre différentes idéologies considérées au départ comme rivales : la modernité, l’Islamisme, l’occidentalisation, et la question des femmes[19].

Nationalisme

Halide Edip Adıvar est une fervente nationaliste turque. Elle est plus particulièrement associée au courant panturque, voire touraniste, en témoignent les nombreuses associations dont elle faisait partie, les articles qu’elle publiait, son adhésion au mouvement nationaliste turque, et sa vision ambigüe des Arméniens.

Dans ses romans, Halide Edip Adıvar a beaucoup défendu le panturquisme. Née au XIXe siècle, cette idéologie est popularisée par certains courants Jeunes-Turcs au début du XXe siècle, influençant grandement la jeune auteure. L’objectif est d’appeler à l’union des peuples turcophones au sein d’une même nation. Dans son livre Yeni Turan (tr), publié en 1912, Adıvar va même plus loin et appelle à l’unification des peuples turcs en Asie centrale, en Siberie et dans le Caucase dans un Empire dirigé par la Turquie : c’est le touranisme.

Pour autant, il lui sera beaucoup reproché son inconstance idéologique. En effet, elle reste fortement influencée par l’Occident : son adhésion aux idées de W. Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale[18] puis son exil en Europe et aux États-Unis en sont les symboles. Pour de nombreux détracteurs, cela lui aurait empêché de proposer des solutions durables et crédibles pour soutenir un projet panturque.

Féminisme

Dans les écrits d’Halide Edip Adıvar, les héros sont très souvent des femmes — nationalistes, idéalistes, éducatrices de masse, modernes et modernisées, fortes, qui se dressent contre l’oppression. Si elle nie toute ressemblance autobiographique, elle reconnaît toutefois l’influence de ses expériences personnelles dans chacun de ses personnages féminins[20].

Par exemple, dans son premier roman, Seviye Talip, elle raconte l’histoire d’une femme ayant le courage de quitter son époux ; dans Rue de l’épicerie aux mouches, elle décrit le combat de Rabia, la fille d’un forain animateur de spectacles populaires, qui s’oppose au traditionalisme de son grand-père, ce qui peut faire écho à sa propre vie.

Au contraire, elle est critiquée pour ses héros masculins, souvent dépeints comme des obstacles aux combats des héros féminins[18].

D’ailleurs, l’idée nationaliste de l’auteure ne peut se dissocier de l’idée qu’elle se fait de la place des femmes dans la société turque. En effet, elle met au centre de sa réflexion le rôle de la famille et des femmes en tant que contributrices à la formation de la République — en témoigne son discours à l’université Jamia Millia Islamia à New Delhi en 1935. Pour Halide Edip Adıvar, les femmes sont des agents du nationalisme au même titre que les hommes[19].

D’après Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu, doctorant de l'Université de Bilkent d'Istanbul, qui a travaillé sur le lien entre nationalisme et genre en Turquie, de nombreux romans de cette époque — dont ceux d’Halide Edip Adivar — dépeignent les femmes comme ayant une double position dans le processus de création de l’identité nationale turque : elles seraient à la fois sujet et objet du changement[21].

D’un côté, elles sont socialement et politiquement impliquées dans les problématiques nationalistes. Par leur éducation et leur visibilité dans les espaces publics, elles représentent des sujets modernes ayant un rôle à jouer dans la formation de l’identité collective turque.

D’un autre, il est attendu d’elles qu’elles se conforment aux valeurs morales et aux traditions collectives - surtout pour ce qui touche à l’identité sexuelle. Une « femme idéale », au sens nationaliste du terme, est une femme asexuée, capable de couvrir son identité sexuelle pour être l’égale de l’homme.

De fait, seules les femmes qui se tuent à la tâche dans leur travail tout en étant socialement actives, éduquées (y compris au niveau des rapports sexuels) et qui laissent leur féminité de côté peuvent être assimilées à des « mères de la nation ». Elles sont vues comme l’idéal-type de la femme nationaliste. À cet égard, Handan, de Halide Edip Adıvar, publié en 1912, est plutôt révélateur. Handan est une jeune femme très éduquée et politisée. Elle est mariée, mais elle tombe amoureuse de son cousin, Refik Cemal. Lui aussi éprouve des sentiments pour elle, mais il est promis à une autre femme, peu éduquée. Le décalage entre les deux femmes est un thème phare du roman, Refik rappelant souvent l’importance de l’éducation des femmes et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la société. Malgré le fait que son mari la trompe à plusieurs reprises, Handan lui reste fidèle tout au long du roman avant de mourir de la méningite. Ici, les éléments principaux sont donc présents, de l’importance de l’éducation pour les femmes à leur chasteté en passant par l’oubli de ce qui font d’elles des femmes.

Postérité

Le cratère vénusien Adivar a été nommé en son honneur[22].

Sa vie aventureuse pour le mouvement nationaliste turc a inspiré un personnage des Aventures du jeune Indiana Jones, interprété par Zuhal Olcay[23] - [24]. Plusieurs de ses romans ont donné lieu à des films[25].

Principales publications

- Seviye Talip (1910).

- Yeni Turan (1912).

- Handan (1912).

- Mevut Hükümler (1918).

- Son Eseri (1919).

- Ateşten Gömlek (1922).

- Çıkan Kuri (1922).

- Kalb Ağrısı (1924).

- Vurun Kahpeye (1926).

- The Memoirs of Halide Edib, New York-London, The Century, 1926 (publié en anglais).

- The Turkish Ordeal, New York-London, The Century, 1928 (mémoire, publié en anglais).

- Zeyno'nun Oğlu (1928).

- Turkey Faces West, New Haven-London, Yale University Press/Oxford University Press, 1930.

- The Clown and His Daughter (titre anglais, publié en 1935 et, en turc, Sinekli Bakkal en 1936 ; traduit en français en 1944 sous le titre Rue de l'Épicerie aux Mouches).

- Türkün Ateşle İmtihanı (mémoire, publié en 1962 ; traduction en anglais : House with Wisteria).

Publications en français

- De quoi s'agit-il ?, texte turc accompagné d'une traduction française par Solange Roux, Paris, éditions E. de Boccard, 1939.

- Rue de l'Épicerie aux Mouches, traduit de l'édition originale par Stella Corbin, grand Prix turc du roman, İstanbul, éditions P.M., 1944.

- La Fille de Smyrne, Alger, éditions Afkar, Impr. Koechlin, 1948.

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Halide Edip Adıvar » (voir la liste des auteurs).

- Nom de l'orphelinat pour musulmans.

Références

- (en) Halidé Edib, House with Wisteria : Memoirs of Turkey Old and New, Transaction Publishers, (ISBN 978-1-4128-1540-6, lire en ligne)

- Ternon 2002, p. 197-260.

- Erol 2011, p. VII.

- Çeri 2013, p. 48.

- Ellison et Granville 1915.

- Erol 2011, p. IX.

- « Génocide arménien : quatre questions pour comprendre ce qui s'est passé il y a cent ans », sur Franceinfo, (consulté le )

- « Arménie : mon grand-père, ce génocidaire », sur L'Obs (consulté le )

- « Turquie : Djemal Pacha, le sauveur des Arméniens ? / CollectifVAN.org », sur www.collectifvan.org (consulté le ).

- (en) Aida Alayarian, Consequences of Denial : The Armenian Genocide, Routledge, (ISBN 978-0-429-91215-3, lire en ligne)

- (en) Selim Deringil, « “Your Religion is Worn and Outdated”. Orphans, Orphanages and Halide Edib during the Armenian Genocide: The Case of Antoura », Études arméniennes contemporaines, no 12, , p. 33–65 (ISSN 2269-5281, DOI 10.4000/eac.2090, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Selim Deringil, « “Your Religion is Worn and Outdated”. Orphans, Orphanages and Halide Edib during the Armenian Genocide: The Case of Antoura », Études arméniennes contemporaines, no 12, , p. 33–65 (ISSN 2269-5281, DOI 10.4000/eac.2090, lire en ligne, consulté le )

- Criss 1999, p. 99-102.

- Giles Milton : Le Paradis perdu.1922, La destruction de Smyrne la tolérante., 2013, Éd. Libretto (ISBN 978-2752908810).

- Çeri 2013, p. 49.

- Genç 2014, Daily Sabah.

- (en-US) « Mrs. Halide Edib Adivar Dies », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en-US) « Biographie de Halide Edip Adivar », sur La Biographie (consulté le )

- (en) Ansev Demirhan, « Halide Edib:Turkish Nationalism and theFormation of the Republic », Graduate Teses and Dissertations, (lire en ligne)

- « Halide Edip Adivar », sur www.turkishculture.org (consulté le ).

- Elif Gozdasoglu Kucukalioglu, « The Representation of Women as Gendered National Subjects in Ottoman–Turkish Novels (1908–1923) », Journal of Gender Studies, vol. 16, no 1, , p. 3–15 (ISSN 0958-9236, DOI 10.1080/09589230601116109, lire en ligne, consulté le )

- Working Group for Planetary System Nomenclature 1995, p. 12.

- (en) Les Aventures du jeune Indiana Jones sur l’Internet Movie Database

- (en) « Documentary Previews », sur Indy in the classroom.

- (en) Halide Edip Adivar sur l’Internet Movie Database

Voir aussi

Bibliographie

- Bahriye Çeri, « Adivar, Halide Edip [Istanbul 1884 - id. 1964] », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque et Mireille Calle-Gruber (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, , p. 48-49.

- Guzine Dino, « Le roman turc hier et aujourd'hui », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) Sibel Erol, « Introduction », dans Halide Edip Adivar, House with Wisteria: Memoirs of Turkey Old and New, Transaction Publishers, (lire en ligne), p. VII-XXXVI.

- (en) Grace M. Ellison et Edward Granville, An Englishwoman in a Turkish Harem, Methuen, (lire en ligne).

- (en) Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature 1994, Washington, International Astronomical Union, United States Government Printing Office, , 295 p. (lire en ligne), p. 12

- (en) Kaya Genç, « Halide Edip Adıvar's “Inside India” to be published in Turkish for the first time », Daily Sabah, (lire en ligne).

- Nilüfer Göle, Musulmanes et modernes. Voile et civilisation en Turquie, La Découverte, , 465 p. (lire en ligne).

- Ahmet Insel, « Au nom de l'humanité, cette conduite était un crime. Une analyse de la demande de pardon aux Arméniens », Esprit, no 6, , p. 83-93 (DOI 10.3917/espri.1006.0083., lire en ligne).

- (en) Encyclopedia of Women Social Reformers : M-Z. 2, vol. 2, ABC-CLIO, , 478 p. (lire en ligne), « Edip, Halide (known as Halide Salih from 101 to 1910 ; also Halide Adivar) (1883-1964) Turkey », p. 217-218.

- (en) Roberta Micallef, « Turkish Women Write War », dans Annika Rabo et Bo Utas (dir.), The Role of the State in West Asia, Swedish Research Institute in Istanbul, , 194 p. (lire en ligne), p. 25-36.

- (tr) Kemal Öztürk, Halide, Timaş, , 200 p..

Le contexte

- (en) N. B. Criss, Istanbul Under Allied Occupation, 1918-1923, BRILL, (ISBN 90-04-11259-6, lire en ligne).

- Yves Ternon, Empire ottoman. Le déclin, la chute, l'effacement, Kiron/Félin, , 575 p..

Webographie

- (en) « Halide Edib Adıvar », sur le site de l'Encyclopædia Britannica.

- (tr) « Halide Edip Adıvar », sur edebiyatgretmeni-twb.net.

- (en) Halide Edip Adivar sur l’Internet Movie Database

- (en) Les Aventures du jeune Indiana Jones sur l’Internet Movie Database

- (en) « Documentary Previews », sur Indy in the classroom.