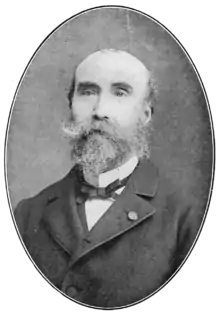

Gustave Lefèvre

Victor Gustave Lefèvre est un compositeur et pédagogue français né le à Provins (Seine-et-Marne)[1] et mort le en son domicile à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)[2]. Il est inhumé au cimetière de la Ville Haute de Provins.

| Naissance |

Provins, |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) Boulogne-Billancourt, |

| Activité principale | Compositeur et Pédagogue |

| Activités annexes | Directeur de l'École Niedermeyer |

| Lieux d'activité | Paris, Auteuil, Issy |

| Années d'activité | 1865 - 1910 |

| Élèves |

Gabriel Fauré |

| Famille |

Édouard Lefèvre son frère |

Biographie

Aîné de douze enfants, il commence ses études au collège de Provins. Son frère Édouard Lefèvre (1842–1923) est peintre. Sa famille étant venue habiter à Paris en 1842 (tout en gardant leur propriété de Provins, la Villa des Courtils, où se réunira la famille élargie, les Lefèvre, Gigout, Boëllmann), il les poursuit au collège Sainte-Barbe.

Il fut l'élève de Foulon, directeur de l'Orphéon. Auguste Mathieu Panseron, professeur d'harmonie au conservatoire de Paris le recommanda à Auber, directeur, qui le fit entrer dans la classe de Colet. Il est ensuite l'élève de Michele Carafa de Colobrano et étudie pendant une dizaine d'années auprès de Pierre Maleden où il entreprend ses travaux sur la contexture des périodes musicales, sur le rythme et la modulation. Durant ces années, il a pour collègue d'études Camille Saint-Saëns qui demeurera son ami et deviendra professeur à l'École Niedermeyer.

En 1855, il fonde la Société du progrès artistique qui fait entendre les chœurs des pèlerins de Tannhaüser de Richard Wagner le , soit quatre mois seulement après sa création à Bayreuth.

En 1865, il épouse Suzanne Eulalie, la fille aînée de Louis Niedermeyer et est nommé directeur de l'École Niedermeyer. Sa première fille, Louise, épouse Léon Boëllmann. La seconde, Marguerite, épouse Henri Heurtel, qui prendra sa succession à la tête de l'école. Il a trois autres enfants : Louis, Eulalie et Mathilde. Il est également le beau frère d'Eugène Gigout et le grand-père de Marie-Louise Gigout-Boëllmann.

Il héberge pendant un temps, à son domicile parisien, le jeune Charles Huot, peintre canadien. Il ira même jusqu'à régler sa pension aux beaux-arts.

Le , il est nommé par décret « Membre de la commission de réception des grandes orgues de Notre-Dame de Paris », construites par Cavaillé-Coll.

En 1870, Gustave Lefèvre quitte Paris avant l'invasion, en emmenant les enfants près de Lausanne, dans une propriété louée. Gabriel Fauré l'y rejoint.

« Pendant la guerre, notre Directeur, avait transporté l'École en Suisse... Il écrivit de droite et de gauche à ses anciens élèves et ses anciens professeurs. Après avoir servi à Paris dans un régiment de ligne, je me rendis à son appel. J'étais tout fraîchement émoulu de l'École et un peu anxieux de mes débuts comme professeur. Le premier élève qui me fut présenté dès que j'arrivais, ce fut... André Messager. Les premiers entretiens, je n'ose pas dire les premières leçons, suffirent à nous convaincre que nous étions faits pour être des amis ; et depuis ce temps, cette amitié, j'en suis très fier et très heureux, ne s'est jamais démentie. »

— Gabriel Fauré.

En 1872, il crée la Société des concerts de l'École qui entend renouer avec la Société des concerts de musicale vocale religieuse et classique fondée par le prince de la Moskowa et il la dirige jusqu'à sa dissolution en 1884.

Œuvres

- Symphonies

- La première (exécutée en 1851 au Gymnase militaire et dont Carafa dira « c'est aussi ennuyeux que du Berlioz »)

- La seconde « Grande » en Si bémol (1856)

- Musique de Chambre

- Quatuor à Cordes en Sib

- Quatuor à Cordes en Mib

- Quintette pour hautbois, violon, alto, violoncelle et piano

- Musique religieuse

- Ave Maria - orgue - Hamelle

- Messe en Fa pour voix mixtes (chantée en 1850 au Panthéon)

- Messe solennelle à sa sainteté Pie IX pour trois voix : Sopranos, Ténors et Basses + Ténor solo et orchestration variable (orgue ou orchestre à cordes ou orchestre d'harmonie) exécutée à la Sorbonne (Tondu Simon Éditeurs) : Kyrie - Gloria - O Salutaris - Sanctus - Agnus Dei

- Psaume de la Pénitence (1877)

- Berceuse miniature, pour harmonium (Costallat & Cie)

- Motets

- Gloria Patri à deux chœurs et orgue ad libitum (Chœur 1: SATB "dans le sanctuaire" et Chœur 2: TB "à la tribune") chanté le lundi saint, , à la Sainte-Chapelle de Paris

- O Salutaris, pour voix et orgue (certainement extrait de la messe solennelle, éditée en numéros dont ténor solo et orgue pour le O Salutaris)

- Scène

- Opéra : La Vendetta (1877)

« M. Lefèvre-Niedermeyer a fait entendre chez lui, jeudi dernier, à un auditoire d'artistes, un opéra en trois actes de sa composition, la Vendetta. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une analyse détaillée de cette partition, mais nous pouvons en mentionner sommairement les principaux caractères : manière d'écrire correcte et soignée, sentiment tantôt gracieux, tantôt véhément, généralement très-juste, style un peu composite, s'inspirant de Meyerbeer, de Weber et de Gounod. Une œuvre fort estimable en somme, et qui serait à sa place sur une de nos scènes lyriques. L'exécution qui a été très-satisfaisante, était confiée à Mlles de Miramont et Chauvot, MM. Nivart, Vurdert, de Franqueville et Alexandre Georges (ce dernier réduisant l'orchestre au piano, en parfait musicien)[3]. »

- Musique de scène pour le Roméo et Juliette d'Emile Deschamps représentée à l'Odéon en 1861

- Roméo et Juliette, Ouverture originale pour Harmonie ou fanfare - Ghéluwe, Evette

- Fraternité - Cantate pour voix d'hommes et d'enfants avec accompagnement d'Harmonium et d'instruments à cordes (ad.lib) - Evette

- Chœurs à quatre voix pour les concours de musique

- La Plage

- L'Espoir - TTBB - Lary

- La France immortelle

- Les Artisans réunis - TTBB - Margueritat

- La Légende bretonne - TTBB - Lary

- Ode - TTBB - Lary

- Mélodies

- Azélie, Rêverie pour soprano et piano (Éditions Gavinet 1851) Texte: Francis Tourte

- L'Art d'être heureux Romance (Éditions Tondu 1859) Texte : Adolphe Joly

- Berthe, Pourquoi pleurer? Romance (Éditions Tondu 1859) Texte : Adolphe Joly

- La Bouquetière des Amoureux Canzonetta (Éditions Margueritat 1858 et 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin (Chantée par Mme Adam-Boisgontier dimanche dans la grande salle du lycée Louis-le-Grand)

- La Diva (Éditions Gavinet 1851) Texte : Francis Tourte

- Fragment de Simonide (Éditions Paul Dupont 1891) Texte : Antoine Deschamp

- L'Infidèle (Éditions Tondu 1860) Texte : Nicolas Boileau

- Méditerranée Souvenir(Éditions Gavinet 1851) Texte : Théodore Alfonsi

- La Mère d'Amalfi Stances Napolitaines (Éditions Paul Dupont) Texte : Antoni Deschamp

- Mourir pour vous (Éditions Gavinet 1851) Texte : Francis Tourte

- Le Nom de Marie Duo (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Notre Dame des Berceaux (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Où vont les Choses ici Bas (1858 et 1860) Texte : Spire Blondel

- Le Pêcheur Barcarolle dramatique (Éditions Gavinet 1851) Texte : Hippolyte Porteletti

- La Prière de Marguerite Lied (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Le Retour Duo (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Le Rêve du Parfumeur, Mélodie (Éditions Tondu 1859) Texte : Vicomte de Lourmarin

- La sérénade du Rossignol (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Ses Plaintes de la Délaissée, Rondeau (Éditions Tondu 1868) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Sourire de Mai, mélodie sur un texte de Spire Blondel[4]

- Le Sylphe (Éditions Tondu 1860 et Margueritat 1868) Texte : Vicomte de Lourmarin

- La Tombe Mélodie (Éditions C.Killian 1855) Texte : Spire Blondel

- Un Homme affreux Scène comique (Éditions Tondu 1859) Texte : Adolphe Joly

- Vision (Éditions Thierry Frères 1851) Texte : Théodore Alfonsi

- Venise Barcarolle (Éditions Tondu 1860) Texte : Vicomte de Lourmarin

- Vous, toujours Vous Bluette (Éditions Gavinet 1851) Texte : Théodore Alfonsi

- Yvonne, Scène Bretonne sur des paroles de Charles-Jean Grandmougin (Chantée par Mme Portelette dimanche dans la grande salle du lycée Louis-le-Grand

Arrangements, transcriptions et réductions

Mélodie populaire

- La Romanesca

Signalons enfin l'orchestre bien dirigé par M. Molier dans l'ouverture des Aveugles de Tolède de Méhul et la Romanesca fort bien instrumentée par M. Gustave Lefevre.

dans la collection « Chefs-d'œuvre de l'opéra français »

- Didon, opéra en trois actes, réduction pour voix et piano[5]

- Roland, tragédie lyrique en trois actes, réduction pour voix et piano[6]

- Atys, tragédie lyrique en trois actes et un prologue, réduction pour voix et piano[7]

- Pénélope, tragédie lyrique en trois actes et un prologue, réduction pour voix et piano

- La bonne Fille, opéra-bouffe en trois actes, réduction pour voix et piano

- Les Danaïdes, tragédie lyrique en cinq actes, réduction pour voix et piano[8]

- Tarare, tragédie lyrique en cinq actes et un prologue, réduction pour voix et piano

- Axur, re d'Ormus, tragédie lyrique, réduction pour voix et piano

Écrits

- Traité de contrepoint et du rythme (inédit),

- Traité d'harmonie (1889) qui jette les bases d'une tonalité élargie[9]. Il crée en 1900 La Nouvelle Maîtrise, une reprise de la revue fondée jadis par Niedermeyer.

- Rédaction de l'article consacré à l'École de musique classique Niedermeyer pour l'encyclopédie de la musique et le Dictionnaire du Conservatoire, d'Albert Lavignac et Lionel de La Laurencie[10]

Pièces dédiées

- Trio pour orgue de Adhémar Decq, organiste de Saint-Honoré d'Eylau : « à mon très honoré maître monsieur G.Lefèvre-Niedermeyer directeur de l'École de Musique Classique » in Six Pièces pour grand orgue ou harmonium chez E.Demets, Éditeur[11]

- La Villa des Courtils d'Émile Génisson, Quadrille pour piano (Elie Haye, Éditeur à Provins)

- Da pacem, Domine pour trois voix d'hommes et accompagnement d'orgue, de C.A. Collin (Échos du Sanctuaire no 70 - Procure générale de musique religieuse à Arras)

Distinctions

- Médaille d'or de l'Exposition universelle de 1900 pour son traité d'harmonie

- Officier de l'Instruction publique (rosette)

- Membre honoraire de l'Académie de musique de Québec

Généalogie

Louis Niedermeyer Abraham Louis, Baron de Niedermeyer d'Altenbourg (1802-1861)

Directeur de l'École Niedermeyer (1852-1861) x Jeanne Suzanne Charlotte des Vignes de Givrins (1803-) │ │ ├──> Suzanne Louise Eulalie de Niedermeyer d'Altenbourg(1832-1897) │ x Gustave Lefèvre (1831-1910) │ │ Directeur de l'École Niedermeyer (1865-1910) │ │ │ ├──> Louise Lefèvre (1866-1898) │ │ x Léon Boëllmann(1862-1897) │ │ │ │ │ ├──> Marie-Louise Gigout-Boëllmann (1891-1977) │ │ │ Organiste et professeur │ │ │ │ │ ├──> Jean Boëllmann │ │ │ ├──> Jean Boëllmann │ │ │ │ │ ├──> Jeanne Boëllmann │ │ │ ├──> Marguerite Victoire Lefèvre (1867-1942) │ │ Administrateur de l'École Niedermeyer │ │ x Henri Heurtel (1852-1928) │ │ │ Directeur de l'École Niedermeyer (1910-1928) avec Albert Périlhou (jusqu'en 1914) puis Busser │ │ │ │ │ ├──> Hélène Heurtel (1898-) │ │ │ x Louis Crombé │ │ │ │ │ │ │ ├──> Suzanne Crombé │ │ │ │ │ ├──> Madeleine Heurtel (1899-1971) │ │ │ Organiste Notre-Dame de Versailles │ │ │ x Raymond Petit (1904-1992) │ │ │ │ │ │ │ ├──> Geneviève Petit │ │ │ ├──> Jacques Petit │ │ │ │ │ ├──> Henriette Heurtel (1900-1975) │ │ │ Organiste Saint-Louis de Garches │ │ │ │ │ ├──> Henri Heurtel (1900-1981) │ │ │ Organiste Basilique Saint-Denis (1936-1977) et Saint-Aspais de Melun (1925-1936) │ │ │ │ │ ├──> Sonia Heurtel (1903-) │ │ │ │ │ ├──> Gaston Heurtel (1904-) │ │ │ Directeur de l'École Niedermeyer (1928-1939) avec Henri Busser │ │ │ │ │ ├──> Marie Heurtel (1905-1986) │ │ │ Organiste Saint-Aspais de Melun (1936-1981) │ │ │ │ │ ├──> Marguerite Heurtel (1907-1963) │ │ x ... ? │ │ │ │ │ ├──> Louis Gustave Henri Lefèvre (1868-1946) │ │ x Eugénie Césarine Brisson(1862-1897) │ │ │ │ │ ├──> Victor Lefèvre │ │ │ ├──> Eulalie Eugénie Cécile Lefèvre (1869-1892) │ ├──> Mathilde Lefèvre (1871-1892) │ ├──> Caroline Mathilde de Niedermeyer d'Altenbourg (1836-1904) │ x Eugène Gigout (1844-1925) │ adoptent leur neveu Léon Boëllmann │ ├──> Louis Alfred de Niedermeyer d'Altenbourg(1838-1904) Directeur de l'École Niedermeyer (1861-1865) x Jeanne Marie Catherine Soret de Boisbrunet (1831-1910) │ ├──> Jeanne Marie Thérèse Armande de Niedermeyer d'Altenbourg (1883-1976) │ x le comte Ferdinand du Port de Pontcharra(1878-1978) │ dont postérité │ ├──> Marie Madeleine Jacqueline de Niedermeyer d'Altenbourg (1885-1961) x Fernand Mandosse(1880-1964) dont postérité

Bibliographie

Notes et références

- Archives de Seine-et-Marne, commune de Provins, acte de naissance no 58, année 1831 (page 219/285)

- Archives des Hauts-de-Seine, commune de Boulogne-Billancourt, acte de décès no 261, année 1910 (page 31/144)

- Revue et gazette musicale de Paris, 1877

- lien

- Partition avec préface de Lefèvre

- Partition avec préface de Pougin

- Partition avec préface de Pougin

- Partition avec préface de Lefèvre

- https://archive.org/details/TraiteDharmonieALusageDesCoursDeLecole

- Lire cet article sur BNF en ligne

- Partition

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Site internet : « Gustave Lefèvre, le Provinois oublié »