Grottes de la Balme

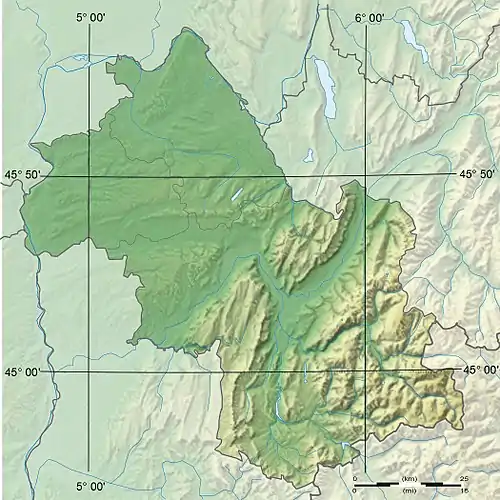

Les grottes de la Balme se situent dans le département de l'Isère, non loin des berges du Rhône, sur le territoire de la commune de La Balme-les-Grottes.

.JPG.webp)

| Coordonnées |

45° 51′ 08″ N, 5° 20′ 22″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région française|Région | |

| Département | |

| Localité voisine |

| Type | |

|---|---|

| Longueur connue |

5 300 m |

| Température |

12 à 15 °C |

| Site web |

|

|

Le nom officiel de « grottes de la Balme » est, en fait, un pléonasme, car le terme « balme », ou « baume », désigne une cavité naturelle typique des régions alpines et préalpines (barma en francoprovençal, baume en provençal).

Ouverte dans une falaise dominant le Rhône, cette cavité au porche spectaculaire a été occupée au cours de la préhistoire. Elle abrite aussi deux bâtiments religieux superposés. Elle appartient à la commune qui l'a transformée en site touristique, et ce, depuis deux siècles. Cette grotte est répertoriée dans l'ancienne liste des sept merveilles du Dauphiné et participe aux journées européennes du patrimoine.

Géographie

Situation

Située à l'extrême nord du département de l'Isère, au pied du plateau de l’Isle Crémieu, la commune de la Balme-les-Grottes est située à 45 km au nord-est de Lyon et à 98 km au nord de Grenoble.

Les grottes se positionnent sous l'espace naturel sensible (ENS) dit des « coteaux de Saint-Roch », situé au sommet des falaises qui bordent la commune[1].

Accès

Le village et sa cavité sont accessibles depuis l'autoroute A42, depuis Lyon en direction Genève, sortie N°7 Pérouges-Meximieux-Lagnieu (direction Lagnieu), puis par la route départementale RD65. L'entrée des grottes est à proximité du centre du bourg.

Description

La voûte et les deux chapelles

L'entrée de la cavité se présente sous la forme d'un porche de 35 m de haut et 28 m de large. Sur le côté, le visiteur peut découvrir une construction sous la forme de deux chapelles superposées qui datent respectivement du IXe siècle et du XIVe siècle. La première des deux chapelles (dite haute) est dédiée à la Vierge Marie et la seconde (dite basse) est dédiée à saint Jean-Baptiste. Le clocheton de cet ensemble religieux culmine presque au niveau de la voûte[2]. Un escalier intérieur relie les deux chapelles qui sont voûtées en berceau avec un chœur dit en « cul-de-four ». Les élévations latérales de la chapelle Notre-Dame sont décorées par des arcatures aveugles en plein cintre et l'ensemble repose sur des piliers. Le site est classé à l'inventaire des monuments historiques[3]

L'intérieur de la grotte

Au-delà de cette voûte longue de 80 m, le visiteur peut accéder à une salle surmontée de la Grande Coupole, point de départ de nombreuses galeries. Il y a notamment la galerie dite du Moine, celle de François Ier et celle du Lac.

Les grottes par elles-mêmes[4] présentent de nombreux petits bassins dénommés « gours », un lac souterrain, des labyrinthes de nature géologique et de nombreuses concrétions ; les visites classiques du site permettent de les observer. Le site abrite également une faune très riche, comme des chouettes hulottes, des hirondelles des rochers et 23 espèces de chauves-souris.

Histoire

La Préhistoire

À la fin de l'âge du bronze, des hommes ont laissé d'importants vestiges dont de nombreuses tombes avec urnes cinéraires et offrandes animales découvertes dans des anfractuosités et sous des blocs rocheux dans de nombreux secteurs de la grotte[5]. Certains de ces objets sont visibles à la Maison du patrimoine de Hières-sur-Amby.

La Renaissance

Le roi François Ier est venu dans ces grottes en 1516 avec sa mère, Louise de Savoie, après la bataille de Marignan, pour prier dans la chapelle. Il aurait conduit la première expédition de découverte du lac souterrain. Une fresque représentant ce roi de France, réalisée en 1882 par l'artiste Théodore Levigne, est visible à la sortie de la grotte. Un des deux labyrinthes de la grotte porte aussi le nom de ce souverain[6].

Le célèbre contrebandier français, Louis Mandrin, décédé en 1755, est également évoqué et son nom a été attribué à un des deux labyrinthes sans qu'on puisse savoir si l'homme a réellement fréquenté les lieux. En 1780, la grotte est explorée par le Marquis de la Poype[7].

L'Époque contemporaine

Ces grottes sont ouvertes au public depuis 1807. Vers 1855, Étienne Rey élabore une première topographie dont le plan est publié dans un ouvrage spécialisé en 1899[8].

Le , dix personnes, dont un guide, trouvent la mort dans un accident de barque survenu sur le lac sans que l'enquête effectuée ensuite puisse déterminer les circonstances exactes du drame[9]. Depuis cette époque une concrétion située dans le secteur porte le nom de « voile de la mariée »[10] en référence à l'une des victimes.

De 1951 à 1984, depuis l'entrée du lac des grottes, près de 3200 mètres de réseau ont été découverts dont 1360 mètres de siphon[11] - [12] - [13]. Dans l'hiver 2000, Frédéric Poggia et Laurent Tarazona retournent à l'extrême amont du réseau et s'arrêtent sur un sixième siphon[14]. Les mêmes plongeurs y reviennent à Pâques 2001, dépassent le siphon 6 et découvrent un septième siphon impénétrable[15].

Tourisme

Les grottes sont ouvertes au public à de nombreuses périodes de l'année avec ou sans guide. Les visites sont payantes et un parking gratuit se situe à proximité.

Les grottes ont reçu un total de 67 422 visiteurs en 2019, soit une hausse de la fréquentation de ce site de 3,4 % par rapport à 2018.

Voir aussi

Bibliographie

- René Ginet, « La grotte de la Balme (Isère): topographie et faune », Publications de la Société Linnéenne de Lyon, no 21, , p. 4-17 (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Audra, « Analyse du contenu osseux de pelotes de réjection de chouette effraie », spélunca, no 76, , p. 38-39 (lire en ligne, consulté le ) [PDF].

- Frédéric Poggia et Laurent Tarazona, « Grottes de la Balme, hiver 2001 », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 31, , p. 110-113 (ISSN 0336-0326, lire en ligne, consulté le ) [PDF].

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

- Guide des sorties en Isère, page sur les grottes de la Balme.

- Site 1900 à nos jours, page sur les grottes de la Balme.

- Site du ministère de la Culture, page Mérime sur la chapelle Notre dame de la Grotte.

- L'usage veut qu'on utilise le pluriel.

- Site de chroniques souterraines, page sur la Balme [PDF].

- Site du Dauphiné sur la grotte et François 1er.

- Marc-Théodore Bourrit, Guide du voyageur à la grotte de La Balme, l'une des sept merveilles du Dauphiné, (lire en ligne).

- Spelunca, numéro 19, 1899, la grotte de la Balme (Isère), Recherches en Suisse et en Savoie, (10ème campagne souterraine, 1897, 1ère partie), 40 pages, bulletin périodique édité par Édouard-Alfred Martel.

- Site de e-corpus, page sur l'accident du lac de la Balme en 1919.

- Site de bambinisurterre, page sur la visite des grottes de la Balme.

- « Grotte de la Balme », sur plongeesout.com (consulté le ).

- Site d'Isabelle Leca, Page sur les grottes de la Balme.

- Frédéric Poggia, « Grotte de la Balme », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 13, , p. 90-92 (ISSN 0336-0326, lire en ligne, consulté le ) [PDF].

- Frédéric Poggia et Laurent Tarazona, « Grottes de la Balme, hiver 2000 », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 29, , p. 107-108 (ISSN 0336-0326, lire en ligne, consulté le ) [PDF].

- Frédéric Poggia et Laurent Tarazona, « Grottes de la Balme, hiver 2001 », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 31, , p. 110-113 (ISSN 0336-0326, lire en ligne, consulté le ) [PDF].