Grande peste de Vienne

La grande peste de Vienne est une épidémie de peste ayant lieu au cours de l'année 1679 à Vienne. Elle cause un nombre de décès élevé mais difficile à déterminer avec précision. Les rapports contemporains donnent des estimations oscillant entre 70 000 et 120 000 morts, tandis que les registres de décès encore conservés répertorient environ 8 000 habitants ayant succombé à la maladie. Ce dernier chiffre ne peut cependant être considéré que comme une limite inférieure[1].

| Maladie | |

|---|---|

| Agent infectieux | |

| Localisation | |

| Date d'arrivée |

1679 |

| Date de fin |

1679 |

| Morts |

Entre 70 000 et 120 000 |

|---|

La Colonne de la peste (Pestsäule), sur le Graben, commémore cet événement.

Contexte

Vienne, située sur le Danube, est à l'époque un important carrefour commercial entre l'est et l'ouest. En raison de ce trafic, la ville souffre d'épidémies de peste depuis la première vague dite de la « peste noire » au XIVe siècle. Les descriptions indiquent que la ville, surpeuplée et densément construite, n'est pas équipée d'égouts publics ni de systèmes de drainage, des monticules puants d'ordures ménagères jonchant les rues. De plus, les entrepôts de marchandises, dans lesquels sont stockés vêtements, tapis et grain pendant des mois, sont infestés de rats. Les conditions de vie dans la ville sont considérées comme si malsaines et dégoûtantes que la peste est dès cette époque surnommée "mort viennoise" dans certaines régions d'Europe.

Épidémie à Vienne

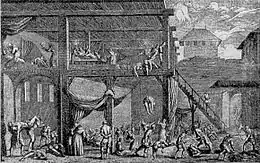

Les premiers cas de peste dans la ville apparaissent en [1]. Un ordre religieux opérant à Vienne, la Confrérie de la Sainte Trinité, créée des hôpitaux spéciaux pour les enfants et les adultes pendant l'épidémie de 1679. Les soins infirmiers de base fournis dans les hôpitaux sont simples, mais constituent généralement une amélioration considérable en comparaison aux autres mesures médicales et de santé publique de la ville. Les médecins soignent les patients en utilisant des émétiques, des saignées et en appliquant des pommades nocives. Les cadavres des victimes de la peste sont transportés aux abords de la ville et placés dans de grandes fosses ouvertes pour être brûlés. Cependant, les fosses sont exposées à l'air libre pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elles soient presque pleines, permettant une infection continue de la population des rats de la ville.

Épidémie régionale

Ce que l'histoire a retenu comme la « grande peste de Vienne » n'est en fait qu'un sous-ensemble d'une épidémie beaucoup plus importante qui a touché l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême et les régions voisines. Cette épidémie semble avoir été transportée dans la région depuis deux directions opposées. Elle sévissait en Europe de l'Ouest depuis de nombreuses années, se déplaçant vers l'Est par les routes commerciales. La grande peste de Londres de 1665-1666, qui serait originaire des Pays-Bas dans les années 1650, tue environ 100 000 personnes et est la première épidémie majeure dans une série de débuts de contagion. En 1666, une grave peste fait rage à Cologne et autour du Rhin, et se prolonge jusqu'en 1670 dans la région. Aux Pays-Bas, la peste sévit entre 1667 et 1669, mais il n'y a plus de cas confirmés après 1672. La dernière épidémie de peste en France connue à cette époque date de 1668[2].

Dans les années 1675-1684, une nouvelle vague de peste débute dans l'Empire ottoman (Turquie et régions des Balkans). Elle se propage en Afrique du Nord, en Bohême, en Pologne, en Hongrie, en Autriche et en Saxe, progressant généralement vers le nord. L'île de Malte perd 11 000 habitants en 1675.

La peste de Vienne est comparable en termes de gravité à celles d'autres centres urbains de cette région d'Europe. Par exemple, Prague en 1681 perd 83 000 habitants à cause de la peste. Dresde est touchée en 1680, Magdebourg et Halle-sur-Saale en 1682. À Halle-sur-Saale, on enregistre une mortalité de 4 397 personnes sur une population d'environ 10 000 habitants. De nombreuses villes d'Allemagne du Nord voient leur population diminuer au cours de ces années. En 1683, la peste disparaît d'Allemagne jusqu'à l'épidémie de 1707[2].

Lieber Augustin

La grande peste de 1679 a donné naissance à la légende de Lieber Augustin (Cher Augustin). Augustin, un musicien de rue populaire, qui, selon la légende, serait tombé tard dans la nuit, ivre, dans une fosse de corps pestiférés et n'aurait pas contracté la maladie, peut être grâce à l'influence de l'alcool.

On se souvient d'Augustin dans la chanson populaire Oh du lieber Augustin[3].

Fiction

- La Mort viennoise, roman français de Christiane Singer (1978), se déroule pendant l'épidémie[4].

Références

- (de) « Pest in Wien », sur wien-konkret.at, (consulté le ).

- Joseph Frank Payne, « Plague », Encyclopædia Britannica, p. 696.

- « Augustin, Lieber, Straßensänger », sur www.aeiou.at (consulté le ).

- Pierre Kyria, « Pavane pour une société défunte », sur lemonde.fr, (consulté le ).