Grande Mission

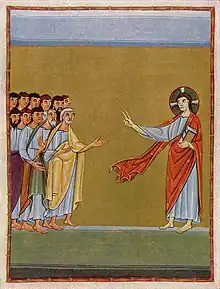

La Grande Mission, ou Mission universelle, est une instruction que donne Jésus de Nazareth à onze de ses Douze Apôtres après sa Résurrection. Dans cet épisode, relaté par les cinq derniers versets de l'Évangile selon Matthieu, Jésus apparaît à ses disciples sur une montagne de Galilée et leur demande de faire des disciples dans toutes les nations, de les baptiser « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » et de leur transmettre ses enseignements.

Origine

La Grande Mission fait partie du Sondergut de l'Évangile selon Matthieu. Ce message y apparaît comme adressé par Jésus de Nazareth aux apôtres après sa Résurrection (Mt 28:16-20)[1] :

« Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde[2] - [3]. »

Approche exégétique

L'envoi en mission

Ce passage fait suite à la Crucifixion et à la Résurrection de Jésus. Élian Cuvillier note qu'il ne contient cependant aucun appel au Jugement de Dieu : l'envoi en mission et l'adhésion de nouveaux disciples semblent ici l'emporter sur les notions de péché ou de rétribution[4].

L'envoi en mission est placé sous le signe de la Trinité, qui fait écho au baptême du Christ, où l'Esprit descend sur Jésus à l'instant où la voix divine établit la relation filiale avec le Père (Mt 3:16-17)[5]. Parallèlement, le « je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » s'inscrit dans la continuité de l'« Emmanuel », le « Dieu avec nous » de Mt 1:23[5]. L'évangile matthéen, qui se caractérise par une dualité permanente entre le particularisme juif et l'universalisme, se conclut ici par un élargissement de la Bonne Nouvelle à tous les peuples de la terre[6].

Il convient aussi d'envisager la « Grande Mission » dans la perspective du Sermon sur la montagne, dont elle forme l'aboutissement[7]. L'annonce de cette mission renferme la substance même de l'évangile : le Ressuscité détient le pouvoir sur le monde et ses disciples doivent transmettre son enseignement à tous les peuples jusqu'à l'avènement du Royaume[8]. Or cette fin des temps n'est pas décrite comme imminente par l'auteur[7].

Les autres textes canoniques

La « Grande Mission » est à distinguer de la « Petite Mission », ou « Discours d'envoi », qui figure plus haut dans le même Évangile selon Matthieu, au chapitre 10. En revanche, elle évoque d'autres péricopes des Évangiles canoniques, parmi lesquelles l'institution des douze apôtres, présente dans les trois synoptiques[9]. Toutefois, l'institution des apôtres a lieu du vivant de Jésus, avant la crucifixion, alors que la « Grande Mission » se situe après la Résurrection.

L'Évangile selon Luc, rédigé à la même époque que celui de Matthieu, c'est-à-dire vers l'année 80, rapporte une scène proche de la « Grande Mission » exposée par Matthieu ; elle prend place elle aussi après la Crucifixion et la Résurrection[10]. Jésus demande à ses disciples de prêcher à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la repentance qui mène à la rémission des péchés. Le thème réapparaît dans les Actes des Apôtres[11], ouvrage également écrit par Luc[12] : au moment de l'Ascension, Jésus promet à ses apôtres que l'Esprit saint les assistera dans l'accomplissement de leur mission.

L'Évangile selon Marc, qui est antérieur aux deux autres synoptiques et date des années 65-75[13], inclut un passage comparable à la « Grande Mission » de Matthieu dans sa « finale longue ».

« Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création[14] - [15]. »

Or, contrairement au schéma habituel de réemploi du texte marcien, celle-ci n'est pas un passage de Marc utilisé par Matthieu et Luc : c'est l'inverse qui s'est produit, car cette « finale longue » a été ajoutée par la suite, sans doute au IIe siècle, à partir des versions de Matthieu et de Luc[16].

Enfin, l'Évangile selon Jean, plus tardif que les synoptiques et les Actes, reprend les thèmes de l'envoi en mission, du pardon des péchés et de l'assistance de l'Esprit saint[17].

Le baptême trinitaire dans le contexte de la Grande Mission

Rédigés à la même époque que l'évangile matthéen, mais indépendamment, les Actes des Apôtres contiennent un passage équivalent :

« Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean [le Baptiste] a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : ’’Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ?’’ Il leur répondit : ’’Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.’’ ’’Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre[18].’’ »

Hans Conzelmann considère que, s'agissant du baptême pratiqué au seul « nom de Seigneur » dans Actes 8:16, « L'image d'un baptême sans réception de l'Esprit ne provient pas d'une ancienne compréhension non ou pré-pneumatique du baptême. Il s'agit d'une construction ad hoc (cf. 10,44-48 ; 19,1-7) qui présuppose précisément le lien intime entre le baptême et l'Esprit. »[19] Une analyse qu'il commence à esquisser dès Actes 2:38 à propos du baptême opéré à l'unique « nom de Jésus Christ » : « Une formule baptismale d'une seule phrase est présupposée. Le baptême et la réception de l'Esprit vont de pair. »[20]

Dans leur Bible de Jérusalem, les traducteurs de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem notent toutefois que la formule enjoignant de procéder à un baptême trinitaire dans Mt 28:19 pourrait avoir été insérée ultérieurement dans le texte, considérant que les Actes des Apôtres « parlent de baptiser "au nom de Jésus", cf. Ac 1 5+. Il est possible que la formule de Mt se ressente, dans sa précision, de l'usage liturgique établi plus tard dans la communauté primitive »[21].

Dans leurs travaux sur l'Evangile selon Mathieu, relevant l'ordre des occurrences des formules baptismales dans les Actes, Matthieu et la Didaché, W. D. Davies et Dale C. Allison identifient tout d'abord[22] le baptême au seul et unique « nom de Jésus Christ » (Actes 2:38 et 10:48), « au nom du Seigneur » (Actes 8:16), « au nom du Seigneur Jésus » (Actes 19:5), puis un baptême non trinitaire chez Paul dans l'Épître aux Romains (6:3) et l'Épître aux Galates (3:27). Les deux auteurs identifient ensuite une formule de baptême non trinitaire (« au nom du Seigneur ») dans la Didachè (9:5)[23], et enfin deux formules trinitaires « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » en Matthieu 28:19 et en Didachè 7:1.

Concernant les variations de formulation dans la Didachè, texte ultérieur aux Actes, aux Épitres de Paul et à l'Evangile selon Mathieu, Jonathan A. Draper estime[24] que cela s'explique par le fait que ce texte a connu plusieurs strates rédactionnelles successives répondant à des agendas spécifiques propres aux scribes qui sont intervenus jusqu'à la forme finale qui subsiste aujourd'hui. A l'instar de Draper, Huub van de Sandt et David Flusser considèrent[25] que la formulation non trinitaire « au nom du Seigneur » de Didachè 9:5 est la formule la plus ancienne, et que la formule trinitaire qui figure en Didachè 7:1 correspond à une élaboration plus tardive. Van de Sandt et Flusser émettent l'hypothèse que la formule trinitaire en Didachè 7:1 et 7:3 précéde celle présente en Mt 28:19.

S'agissant d'un possible trinitarisme dans le contexte de la Grande Mission figurant en Mt 28:19, W. D. Davies et Dale C. Allison estiment que :

« Mt 28,19 n'implique pas nécessairement la récitation d'une formule fixe, bien que cela ne puisse évidemment pas être exclu non plus. L'expression « au nom » signifie probablement soit « pour qu'ils appartiennent à » (c'est ce que l'usage grec nous laisse supposer), soit « pour qu'ils entrent en relation avec » (c'est ce que suggèrent les parallèles rabbiniques : SB 1, p. 1054-5). En tout cas, le v. 19b indique ce que le baptême accomplit.

εἰς τὸ ὄνομα κ.τ.λ. peut signifier « au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit » (cf. Justin, 1 Apol. 61). La difficulté avec ceci, cependant, est que l'on pourrait alors s'attendre à τὰ ὀνόματα. L'alternative est de supposer que l'unique nom divin - le nom révélé de la puissance (Exode 3:13-15 ; Prov 18:10 ; Jub. 36:7) - a été partagé par le Père avec Jésus et l'Esprit, et il existe des textes anciens qui parlent du Père donnant son nom à Jésus (Jn 17:11 ; Phil 2:9 ; Ev. de Vérité 38:5-15). Mais nous n'avons pas connaissance de textes comparables concernant l'Esprit.

Nous ne voyons pas de trinitarisme développé dans le premier évangile. Mais il est certain que les interprètes ultérieurs ont trouvé dans la formulation baptismale une égalité implicite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; ainsi, par exemple, Basile le Grand, Hom. Spir. 10:24 ; 17:43. »

Bibliographie

- Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1999 (ISBN 2-8309-0943-7)

- Camille Focant et Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Bayard/Labor et Fides, 2012, 4e éd. (ISBN 978-2-227-48708-6)

- Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0)

Notes et références

- Walter A. Elwell, Evangelical Dictionary of Theology, Baker Academic, USA, 2001, p. 749

- Mt 28,16-20.

- Traduction Louis Segond (1910).

- Élian Cuvillier, « L'Évangile selon Matthieu », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008, p. 90.

- Camille Focant et Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Bayard/Labor et Fides, 2012, p. 150-151.

- Élian Cuvillier, « L'Évangile selon Matthieu », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008, p. 96.

- Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1999, p. 361. Édition originale allemande © J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1975/1998 sous le titre "Arbeitsbuch zum Neuen Testament".

- Hans Conzelmann et Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1999, p. 355. Édition originale allemande © J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1975/1998 sous le titre "Arbeitsbuch zum Neuen Testament".

- Mc 3,13-19, Mt 10,1-4 et Lc 6,12-16.

- Lc 24,44-49.

- Ac 1,4-8.

- Daniel Marguerat, in Camille Focant et Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, Bayard/Labor et Fides, 2012, p. 512-513.

- Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008 (ISBN 978-2-8309-1289-0), chapitre 2, « Le problème synoptique », p. 39-41.

- Mc 16,15.

- Traduction Bible Segond 21 (2007).

- Corina Combet-Galland, « L'Évangile selon Marc », in Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008, p. 66 sq.

- Jn 20,19-23.

- Ac 1:4-8. Traduction Louis Segond, 1910.

- (en) Hans Conzelmann, Acts of the Apostles - A Commentary on the Acts of the Apostles, Philadelphie, Fortress Press, (1re éd. 1963) (ISBN 978-0800660055), p. 65Première édition allemande parue sous le titre "Die Apostelgeschichte" ; 2., verbesserte Auflage, 1972. Handbuch zum Neuen Testament begrilndet von Hans Lietzmann in Verbindung mit Fachgenossen, herausgegeben von Gunther Bornkamm, 7. © 1963 J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Ttibingen.

- (en) Hans Conzelmann, Acts of the Apostles - A Commentary on the Acts of the Apostles, Philadelphie, Fortress Press, (1re éd. Première édition allemande parue sous le titre "Die Apostelgeschichte" ; 2., verbesserte Auflage, 1972. Handbuch zum Neuen Testament begrilndet von Hans Lietzmann in Verbindung mit Fachgenossen, herausgegeben von Gunther Bornkamm, 7. © 1963 J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Ttibingen.), 288 p. (ISBN 978-0800660055), p. 22

- École biblique et archéologique française de Jérusalem, La Bible de Jérusalem, Paris, Desclée de Brouwer, , 2140 p. (ISBN 978-2220045870), p. 1762

- (en) W. D. Davies and Dale C. Allison Jr, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew (International Critical Commentary), Volume III, London ; New York, T&T Clark International, , 808 p. (ISBN 978-0567085184), p. 685-686

- (en) Bart D. Ehrman, The Apostolic Fathers, vol. 1, Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis) et Londres (Angleterre), Harvard University Press, , 464 p. (ISBN 978-0674996076), p. 431

- (en) Jonathan A. Draper, The Apostolic Fathers - An Introduction (Ouvrage collectif édité par Wilhelm Pratscher), Waco, Texas, Baylor University Press, , 287 p. (ISBN 978-1-602-58308-5, lire en ligne [PDF]), « The Didache », pp. 7 à 26Publié originellement en allemand sous le titre "Die Apostolischen Vater. Ein Einleitung", Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2009 (ISBN 978-3-525-03637-2).

- (en) Huub van de SAndt et David Flusser, The Didache - Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity, Assen (Pays-Bas) et Mineapolis (Etats-Unis), Royal Van Gorcum et Fortress Press, , 450 p. (ISBN 978-9023237631), « The Baptismal Clause: "in the Name of..." », p. 283 à 291