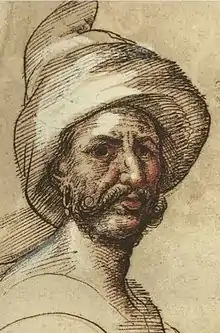

Georges Saakadzé

Georges Saakadzé (en géorgien : გიორგი სააკაძე, Giorgi Saakadze ; né vers 1570, mort le ), également connu sous le nom de Grand Mouravi (en géorgien : დიდი მოურავი, didi mouravi), de Mūrāv-Beg en Iran et de Maghraw-Bey dans l’Empire ottoman, est un noble géorgien qui a exercé les fonctions de Mouravi (« bailli » ou « gouverneur ») de Tiflis et joue un rôle politique et militaire important dans la Géorgie orientale au début du XVIIe siècle.

Biographie

La famille Saakadzé est issue de la petite noblesse des aznauri, mais Georges n'est pas un parvenu d’origine roturière comme le voudront ses adversaires nobles ni un « fils du peuple » comme le présenteront ses thuriféraires marxisants. Son père Siaush Saakadzé est un officier qui joue un rôle important dans l’armée du roi Simon Ier de Karthli, dans laquelle Georges fait ses premières armes (1588-1593). Au début du règne du jeune roi Louarsab II de Karthli, Georges Saakadzé est promu en 1608 à la fonction de Mourav de Tbilissi, Tskhinvali, et Dvaleti.

L’influence et le prestige de Saakadze s’accroissent lorsqu’en juin 1609 il détruit à Tashiskari une armée d’invasion de Tatars de Crimée menée par Djelal Pacha qui, après la prise de Bagdad par l'Iran, vient renforcer les troupes ottomanes qui opèrent en Géorgie et qui ont pour mission de s’emparer du roi Louarsab II[1].

En 1611, le roi Louarsab II épouse Macrine, la sœur de Georges Saakadzé, ce qui accroît le ressentiment de la haute noblesse à son égard, qui craint l’ambition et les aspirations au pouvoir de ce parvenu représentant d’une classe sociale qu’elle juge inférieure et qui est devenu l’homme le plus puissant du Karthli. La noblesse de Karthli se divise en deux partis : l’un mené par Parsardam II Tsitsischvili, prince de Satsitsiano (1609-1640), et Shadiman Baratashvili, et l’autre par Saakadzé et ses partisans. Le premier triomphe en mai 1612 lorsque la haute noblesse persuade le roi Louarsab II de la trahison de Georges Saakadzé, qui est obligé de s’enfuir en Iran pour sauvegarder sa vie, et lorsque le roi Louarsab II accepte d’annuler son union avec Macrine pour épouser une princesse de Mingrélie.

À la cour d’Ispahan, Georges Saakadzé, qui se convertit à l’islam, est reçu avec faveur. Il sait faire rapidement apprécier ses compétences militaires dans la guerre contre l’Empire ottoman et gagne la confiance de Chah Abbas Ier dont il devient en outre le conseiller pour les affaires géorgiennes. En 1614, Saakadzé prend ainsi sa revanche sur la haute noblesse et le roi en participant à l’invasion du Karthli par l’armée de Chah Abbas Ier qui met fin au règne de Louarsab II, qui doit s’enfuir en Iméréthie comme Teimouraz Ier de Kakhétie. Pendant la période 1613-1617, environ 200 000 Géorgiens sont déportés en Iran afin de développer l’agriculture et l’artisanat des provinces.

En 1619, le Chah le nomme vekil (« régent ») du roi Bagration musulman Bagrat Khan, qu’il installe à la tête du Karthli. Georges Saakadzé devient ainsi le maître du royaume. En 1623, 10 000 Kakhétes qui résistaient à la déportation sont massacrés par les Perses. L’attitude de Saakadzé lors de ce drame demeure discutable.

Lors de la reprise des hostilités avec l’Empire ottoman, Saakadzé sert comme général dans l’armée perse de 1621 à 1623. Sa valeur militaire amène Chah Abbas Ier à le promouvoir au printemps 1625 dans l’état-major de Kartchika-Khan qui commande une armée de 35 000 hommes destinée à mettre fin à la rébellion en Géorgie orientale. Cette dernière est menée par le propre beau-frère de Saakadzé, le prince Zourab Sidamoni d’Aragvi (1620-1630), et le roi Teimouraz Ier de Kakhétie, beau-frère de Louarsab II de Karthli qui veut recueillir sa succession. Saakadzé ne tarde pas à prendre contact avec les deux chefs de l’insurrection.

La rencontre décisive intervient lors de la bataille de Martqopi le . L’armée iranienne, forte de 30 000 hommes commandés par le général en chef en personne, se présente devant les forces géorgiennes réunies. Georges Saakadzé, qui est dans les rangs perses, tue de sa lance Kartchika-Khan devant sa tente avant de retourner ses troupes et de les unir à l’armée géorgienne qui écrase les envahisseurs ; la capitale Tiflis est prise et les Géorgiens interviennent en Kakhétie[2]. En représailles, Chah Abbas Ier fait mettre à mort Paata, le jeune fils de Georges Saakadzé qui a été laissé en otage à la cour d’Ispahan. Cette grande victoire met fin à la tentative d’implantation de nomades turcomans qizilbash en Géorgie à la place des populations locales précédemment déportées en Iran. Les troupes de Kakhétie et de Karthli unies mènent une expédition contre les garnisons perses de Gandja et du Karabagh.

La contre-offensive iranienne ne tarde pas à s’organiser et la nouvelle armée d’invasion de 60 000 hommes commandés par le renégat Isa Khan, le propre gendre d’Abbas Ier, remporte le contre les 20 000 hommes des forces géorgiennes du Karthli et de la Kakhétie réunis la coûteuse victoire de Marabda près de la rivière Algeti, où périssent 9 000 Géorgiens et 14 000 Qizilbash[3].

À la fin de 1625, Saakadzé met en déroute les Iraniens près d’Aspindza et s’empare des importantes forteresses d’Atskuri et de Khertvisi. Il invite alors Teimouraz Ier de Kakhétie à prendre la couronne de Karthli et à unir de facto les deux principautés. Saakadzé se retire ensuite dans les montages du Caucase où il organise une puissante résistance contre les forces du Chah et tue 12 000 soldats iraniens dans la vallée de la Ksani[4]. Abbas Ier sera finalement obligé de reconnaître Teimouraz Ier comme roi de Karthli en 1629.

Bien qu’au début de l’année 1626, Georges Saakadzé expulse encore les garnisons iraniennes de plusieurs forteresses du Karthli, l’unité des Géorgiens éclate bientôt du fait de l’opposition entre Saakadzé et le roi Teimouraz Ier au sujet du contrôle du gouvernement du Karthli. Le conflit se termine sur un champ de bataille fratricide près du lac Bazaleti à l’automne 1626[5]. La victoire de l’armée royale géorgienne oblige Georges Saakadzé à s’exiler à Constantinople et à entrer au service du sultan Ibrahim Ier. Saakadzé n’hésite pas à revenir à l’islam et obtient le gouvernement de Konya. Il combat contre les Iraniens à Erzurum en 1627-1628 et au Samtskhe en 1628.

Cependant le Grand vizir Ekrem Hüsrev Pacha ne tarde pas à l’accuser de trahison et le fait exécuter avec son fils aîné Avtandil et 40 personnes de son entourage géorgien le .

Union et descendance

Selon Cyrille Toumanoff, Georges Saakadzé a épousé Nino Sidamoni, fille Baadour Sidamoni et sœur de Nougzar Ier Sidamoni, duc d'Aragvi, dont :

- Paata, exécuté comme otage en Iran en 1623 ;

- Avtandil, exécuté avec son père par les Ottomans ;

- Vakhtang ;

- Kai-Khosrov ;

- Tarkhan, ancêtre de la famille princière géorgienne des Tarkhan-Mouravi ;

- Béjan ou Agapet, abbé de Kvatakhevi (1643) ;

- Jotham ou Joram (1643-1663) ;

- Christophe, abbé de Kvatakhevi (1663) ;

- David, vers 1663 ;

- Schiosh, vers 1663, père de Joseph Saakadzé, métropolitain de Tiflis (1662-1688) ;

- Djandier, vers 1663 ;

- Marie, épouse de Parad, Pacha d'Aspindza ;

- Ne, épouse de Schoschita II, duc de Ratcha (?-1684) ;

- Ne, épouse de Théïmouraz II de Mukhran ;

- Ne, épouse de Jessé II, duc de Ksani (1659-1675).

Notoriété posthume

Giorge Saakadzé demeure un des personnages les plus populaires mais également des plus controversés de l’histoire de la Géorgie. L’historiographie traditionnelle, largement influencée par le prince Vakhoucht Bagration et Marie-Félicité Brosset, le considère comme un aventurier féodal, un ambitieux et un fauteur de troubles.

La première tentative de réhabilitation de Georges Saakadzé est l’œuvre de son petit-fils, le métropolitain de Tiflis Joseph Saakadzé, qui a écrit sur lui un long poème intitulé « Le Grand Mouravi » (en géorgien დიდმოურავიანი, didmouraviani, 1681-1687).

Les historiens nationalistes modernes soulignent le rôle qu’il a joué dans la mise en échec en 1625 du plan de Chah Abbas Ier de transformer l’est de la Géorgie en un khanat qizilbash.

Les historiens d’obédience marxiste de la République socialiste soviétique de Géorgie l’ont présenté comme un héros national populaire luttant contre les forces féodales et les impérialismes étrangers. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Staline lui-même n’a pas hésité en 1940 à proclamer que « le Grand Mouravi avait été pour la Géorgie un espoir d’unification et d’établissement de l’absolutisme royal visant à la liquidation du pouvoir des princes ». À une époque où les films historiques et les biographies d’inspiration patriotiques sont très prisés en URSS, le metteur en scène Michael Tchiaourelli[6] consacre en 1942-1943 un film à la gloire de Georges Saakadzé[7].

Dans l’édition française de son Histoire de la Géorgie de 1951, Alexandre Manvelichvili qualifie Georges Saakadzé de « glorieux patriote »[8].

Notes et références

- Alexandre Manvelichvili, Histoire de la Géorgie, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, , 476 p., p. 286.

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, Histoire de la Géorgie, Paris, l'Harmattan, , 335 p. [détail des éditions] (ISBN 2-7384-6186-7, présentation en ligne), p. 188.

- En 1624 selon Marie-Félicité Brosset, Matériaux pour servir à l’Histoire de la Géorgie, p. 201.

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, op. cit., p. 190.

- Marie-Félicité Brosset, op. cit., p. 201.

- Ou Mikhail Chiaureli, metteur en scène géorgien.

- Gérard Peron, Histoire du Cinéma, Éditions Gisserot, 2001 (ISBN 2877475573), p. 45.

- Alexandre Manvelichvili, op. cit., p. 290.

Voir aussi

Bibliographie

- Nodar Assatiani et Alexandre Bendianachvili, Histoire de la Géorgie, Paris, l'Harmattan, , 335 p. [détail des éditions] (ISBN 2-7384-6186-7, présentation en ligne), p. 185-190.

- Marie-Félicité Brosset, Histoire de la Géorgie depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, partie 2 : Histoire moderne. Livraison 1, Adamant Media Corporation (ISBN 0543944808), p. 53-59 & 489-497.

- Alexandre Manvelichvili, Histoire de la Géorgie, Paris, Nouvelles Éditions de la Toison d'Or, , 476 p., p. 286-290.

- Cyrille Toumanoff, Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle : Tables généalogiques et chronologiques, Rome, , p. 443-444.

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Giorgi Saakadze sur l’Internet Movie Database.