Gauche et droite

La distinction entre gauche et droite peut se traduire par différentes appellations en français, selon le domaine auquel elle s'applique.

Présentation

L'héraldique, et plus généralement, l'ancien français, utilisent des termes proches du latin : « dextre » (dexter) pour droite, et « sénestre » (sinister) pour gauche[1].

Les mots « droite » et « gauche » se répandent à partir du XVe siècle[2] et, à partir de 1789, prennent une signification politique en raison de la disposition des députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale[1]. D'autres variantes, respectivement la « plaine » et la « montagne », ont existé à cette période[1].

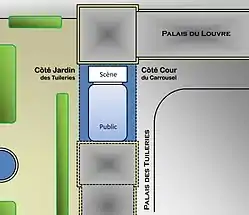

La marine emploie les termes bâbord et tribord pour distinguer la gauche et la droite d'un navire[3], tandis que le lexique théâtral parle de « côté jardin » et « côté cour ». À l'origine, ce « jardin » était celui des Tuileries, et cette « cour » celle du Carrousel au palais du Louvre, lorsque la Comédie-Française était installée au palais des Tuileries[4]. Avant la Révolution, dans le même théâtre, les loges royales se situaient de part et d'autre de la scène : celle du roi à l'avant-scène gauche (jardin des Tuileries), et celle de la reine à l'avant-scène droite (cour du Carrousel)[5]. On parlait alors de « côté du roi » et de « côté de la reine »[5].

Dans les milieux catholiques, gauche/droite a longtemps été remplacé par « évangile/épître », c'est-à-dire par les côtés de l'autel, vus depuis l'assistance, où avait lieu la lecture de ces deux types de textes liturgiques[6] - [7]. Cette terminologie a notamment été utilisée pour guider les paysans lors des guerres de Vendée. De même, pour les conscrits des guerres napoléoniennes et de la Première Guerre mondiale, la distinction gauche/droite était parfois remplacée par « paille/foin », car, pour les orienter, on mettait de la paille dans leur chaussure gauche, et du foin dans la droite[8] - [9].

Tableau

| Domaine | Gauche | Droite |

|---|---|---|

| Ancien français | Sénestre | Dextre |

| Marine | Bâbord | Tribord |

| Théâtre (Ancien Régime)† | Roi | Reine |

| Théâtre (Époque moderne)† | Jardin | Cour |

| Révolution Française | Montagne | Plaine |

| Guerre de Vendée | Évangile | Épître |

| Grande Armée | Paille | Foin |

| Géographie‡ | Occident | Orient |

| Points cardinaux‡ | Ouest | Est |

- † : indique le point de vue de l'assistance

- ‡ : indique les notions similaires placées à gauche et à droite par convention

Notes et références

- « dextre/senestre », Langue sauce piquante, (lire en ligne, consulté le )

- Voir gauche et droite dans le Trésor de la langue française informatisé.

- Cyprien Cini, « Pourquoi dit-on "bâbord" et "tribord" en bateau ? », sur www.rtl.fr (consulté le )

- Claude Manceron, Les Hommes de la liberté : Les Vingt Ans du roi 1774/1778, vol. 1, Paris, Omnibus, , 860 p. (ISBN 978-2-258-07957-1), chap. 29.

- « Termes techniques du théâtre », sur Encyclopédie Larousse en ligne (consulté le ).

- « Côté de l'évangile », Wiktionnaire.

- « Côté de l'épître », Wiktionnaire.

- Alain Pigeard, L'Armée de Napoléon : Organisation et vie quotidienne, Paris, (lire en ligne).

- « Le poilu Mathurin Le Freillec raconté par ses enfants », Ouest-France, 15 novembre 2018.