Fosse n° 6 - 6 bis - 6 ter des mines de Bruay

La fosse no 6 - 6 bis - 6 ter dite Marmottan de la Compagnie des mines de Bruay est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Haillicourt. Le puits no 6 bis est commencé le , et le puits no 6 le 9 septembre. La fosse commence à extraire en 1913. Le puits no 6 ter, initialement destiné à l'aérage, est ajouté à partir de 1915. De vastes cités sont bâties, ainsi que des écoles et une église.

| Fosse no 6 - 6 bis - 6 ter des mines de Bruay dite Marmottan | |||

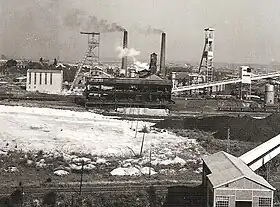

La fosse no 6 - 6 bis - 6 ter. De gauche à droite, les puits nos 6 bis, 6 et 6 ter. | |||

| Puits n° 6 | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 50,464819, 2,566567[BRGM 1] | ||

| Début du fonçage | |||

| Mise en service | 1913 | ||

| Profondeur | 1 076 mètres | ||

| Étages des accrochages | 161, 282, 379, 475, 591, 706, 851 et 1 000 mètres | ||

| Arrêt | années 1950 (extraction) (aérage) |

||

| Remblaiement ou serrement | 1982 | ||

| Puits n° 6 bis | |||

| Coordonnées | 50,464578, 2,565975[BRGM 2] | ||

| Début du fonçage | |||

| Mise en service | 1913 | ||

| Profondeur | 1 040 mètres | ||

| Étages des accrochages | 161, 282, 379, 475, 591, 706, 851 et 1 000 mètres | ||

| Arrêt | septembre 1979 (extraction) | ||

| Remblaiement ou serrement | 1982 | ||

| Puits n° 6 ter | |||

| Coordonnées | 50,465081, 2,567156[BRGM 3] | ||

| Début du fonçage | 1915 | ||

| Profondeur | 1 050 mètres | ||

| Étages des accrochages | 161, 282, 379, 475, 591, 706, 851 et 1 000 mètres | ||

| Arrêt | années 1950 (aérage) septembre 1979 (extraction) |

||

| Remblaiement ou serrement | 1982 | ||

| Administration | |||

| Pays | France | ||

| Région | Hauts-de-France | ||

| Département | Pas-de-Calais | ||

| Commune | Haillicourt | ||

| Caractéristiques | |||

| Compagnie | Compagnie des mines de Bruay | ||

| Groupe | Groupe de Bruay Groupe d'Auchel-Bruay |

||

| Unité de production | UP de Bruay | ||

| Ressources | Houille | ||

| Concession | Bruay | ||

| Protection | |||

| Géolocalisation sur la carte : Pas-de-Calais

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

La Compagnie des mines de Bruay est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Bruay. À partir de 1951, la fosse est modernisée, le changement le plus visible consiste en l'ajout de deux grands chevalements à molettes superposées par-dessus les puits nos 6 bis et 6 ter. Les fosses nos 7 - 7 bis et 4 - 4 bis - 4 ter sont concentrées sur la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter en 1954. Des lavoirs sont construits sur le carreau de fosse. La taille des terrils augmente rapidement.

La production commence à décroître à partir de 1973. Les dernières gaillettes remontent le . Les puits sont remblayés en 1982. Les lavoirs ferment en 1987, et les installations et les chevalements sont détruits en 1988 et 1989.

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits nos 6, 6 bis et 6 ter. La plupart des cités ont été rénovées, quelques maisons ont été détruites, les terrils nos 2, 3 et 7 sont devenus des sites de promenade. La cité de corons 16-3, son école, l'église Saint-Joseph, la cité de corons des Fleurs, ainsi que les terrils nos 2 et 3, ont été inscrits le 30 juin 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

La fosse

Depuis la mise en service de la fosse no 5 - 5 bis à Divion en 1898[A 1], la Compagnie des mines de Bruay a décidé d'exploiter la partie de sa concession située sous Haillicourt. En ce sens, elle met en service en 1907 la fosse no 2 bis au nord de la commune, et commence deux ans plus tard l'établissement d'un siège double au sud de la commune. En 1907, la Compagnie commence également le fonçage du puits d'aérage no 4 ter[JC 1] à Houdain, qui devient à partir de 1919 le puits no 7 bis de la fosse no 7 - 7 bis[A 2].

Fonçage

Le puits no 6 bis est commencé le , et le puits no 6 le 9 septembre[A 3]. L'orifice du puits no 6 est situé à l'altitude de 81 mètres, le terrain houiller a été atteint à la profondeur de 125 mètres[JC 1]. Le puits no 6 bis est situé cinquante mètres à l'ouest-sud-ouest du puits no 6[note 2].

Exploitation

La fosse no 6 - 6 bis commence à extraire en 1913. Le puits no 6 ter, initialement destiné à l'aérage, est ajouté en 1915[A 3]. Le puits no 6 ter est situé à cinquante mètres à l'est-nord-est du puits no 6, les trois puits sont parfaitement alignés, et la distance entre les puits extrêmes nos 6 bis et 6 ter est de cent mètres, avec le puits no 6 au milieu[note 2]. Les trois puits ont un diamètre de 5,30 mètres. Le puits no 6 bis est approfondi de 591 à 706 mètres en 1938[1]. La Compagnie des mines de Bruay est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Bruay[B 1].

Bombardement du 28 septembre 1940

Le 28 septembre 1940, vers 18h, un avion allemand de retour de mission, lâche 5 bombes sur le carreau de la fosse. Cette action crée un coup de poussières dans les installations de surface du siège faisant 34 morts et 16 blessés.

Siège de concentration

Cinq ans plus tard, les travaux de modernisation commencent. La fosse est appelée à devenir un grand siège de concentration. Le puits no 6 ter est doté d'un chevalement à molettes superposées d'une hauteur de 58 mètres, et une salle des machines est bâtie. Jusqu'alors, il était destiné à l'aérage, et ne possédait pas de chevalement. La machine d'extraction à poulie Koepe génère 4 250 chevaux, et le puits est équipé de deux skips. Le chevalement du puits no 6 est retiré, et remplacé par une installation permettant la visite du puits, et des ventilateurs de type Rateau. Celui-ci va désormais assurer l'aérage. Quant au puits no 6 bis, il est équipé d'un chevalement à molettes superposée, moins haut que celui du 6 ter, d'une recette au sol, et d'une machine d'extraction à poulie Koepe de 4 250 chevaux. Le puits est équipé de deux cages à plateau pouvant contenir des berlines de 3 000 litres. Celles-ci lui permettent de remonter les terres et une partie de la production[B 1].

Un éboulement intervient le dans le puits no 6 bis à la profondeur de 851 mètres, et cause la mort de deux mineurs. La fosse no 7 - 7 bis, sise à 1 160 mètres à l'ouest-sud-ouest[note 2], est concentrée sur la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter en 1954, la même année que la fosse no 4 - 4 bis - 4 ter, sise à 1 980 mètres au nord-ouest[note 2]. Les puits nos 4 et 4 bis sont respectivement remblayés en 1955 et 1958. Charles de Gaulle descend dans la fosse le 25 septembre 1960. Un lavoir supplémentaire est mis en service en 1967. Cette année-là, la fosse no 7 - 7 bis est reliée à la concentration par l'étage d'exploitation de 851 mètres. La totalité de la production remonte par le puits no 6 ter. Le puits no 4 ter, conservé pour la descente des mineurs, ferme en 1970 et est remblayé deux ans plus tard. Un nouvel accrochage situé à la profondeur de 1 000 mètres est mis en service en 1971 au puits no 6 bis, et deux ans plus tard au puits no 6[B 1].

La production commence à décroître à partir de 1973, date à laquelle le puits no 7 bis est remblayé. Les dernières gaillettes remontent le . Ceci entraîne également la fermeture du puits no 7. Des essais de gazéification souterraine du charbon sont effectués à l'étage d'exploitation de mille mètres à la fin de l'année 1979[B 1].

Les puits nos 6, 6 bis et 6 ter, respectivement profonds de 1 076, 1 040 et 1 050 mètres, sont remblayés en 1982. Les lavoirs ferment en 1987. Les chevalements, les installations et les lavoirs sont détruits en 1988 et 1989[B 1].

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[2]. Les seuls vestiges de la fosses sont les bureaux et la lampisterie[3].

.JPG.webp) Puits no 6, 1909 - 1982.

Puits no 6, 1909 - 1982..JPG.webp) Tête de puits matérialisée no 6.

Tête de puits matérialisée no 6..JPG.webp) Puits no 6 bis, 1909 - 1982.

Puits no 6 bis, 1909 - 1982..JPG.webp) Tête de puits matérialisée no 6 bis.

Tête de puits matérialisée no 6 bis..JPG.webp) Puits no 6 ter, 1915 - 1982.

Puits no 6 ter, 1915 - 1982..JPG.webp) Tête de puits matérialisée no 6 ter.

Tête de puits matérialisée no 6 ter.

Les terrils

Trois terrils résultent de l'exploitation de la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter[4]. Les terrils nos 2 et 3 font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils constituent le site no 100[5].

Terril no 2, 6 de Bruay Est

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 27′ 38″ N, 2° 34′ 12″ E

Le terril no 2, 6 de Bruay Est, situé à Ruitz et Maisnil-lès-Ruitz, est l'un des deux terrils coniques de la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter, sise à Haillicourt, et un de ses trois terrils. Il n'a jamais été exploité, et figure parmi les terrils les plus connus du bassin minier[6].

Terril no 3, 6 de Bruay Ouest

- 50° 27′ 34″ N, 2° 33′ 56″ E

Le terril no 3, 6 de Bruay Ouest, situé à Ruitz et Maisnil-lès-Ruitz, est l'un des deux terrils coniques de la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter. Il n'a jamais été exploité, et figure parmi les terrils les plus connus du bassin minier[7].

Terril no 7, 6 de Bruay (décharge)

_(02).JPG.webp)

- 50° 28′ 06″ N, 2° 34′ 31″ E

Le terril no 7, 6 de Bruay (décharge), situé à Haillicourt, est terril plat, très étendu, et entièrement boisé[8].

Les cités

Des cités ont été bâties par la Compagnie des mines de Bruay à proximité de la fosse, à Haillicourt et à Bruay-la-Buissière. La cité de corons 16-3, son école, l'église Saint-Joseph, et la cité de corons des Fleurs, font partie des 353 éléments répartis sur 109 sites qui ont été classés le 30 juin 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco. Elles constituent en partie le site no 97[5].

.JPG.webp) Habitations proches de la fosse.

Habitations proches de la fosse..JPG.webp) Habitations groupées par deux.

Habitations groupées par deux..JPG.webp) Habitations groupées par deux.

Habitations groupées par deux..JPG.webp) Site où deux corons longs de 142 mètres ont été détruits.

Site où deux corons longs de 142 mètres ont été détruits..JPG.webp) Détail d'une toiture.

Détail d'une toiture..JPG.webp) Habitations en cours de rénovation.

Habitations en cours de rénovation.

Les écoles

.JPG.webp)

.JPG.webp)

- 50° 28′ 07″ N, 2° 33′ 30″ E

Des écoles ont été construites le long de l'axe reliant la fosse no 4 - 4 bis - 4 ter à la fosse no 6 - 6 bis - 6 ter.

L'église

- 50° 28′ 10″ N, 2° 33′ 33″ E

L'église Saint-Joseph a été construite entre 1913 et 1922, à Bruay-la-Buissière, près des limites avec Haillicourt.

Notes et références

- Notes

- L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco concerne la cité de corons 16-3, son école, l'église Saint-Joseph, la cité de corons des Fleurs, et les terrils nos 2 et 3.

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- Rapport de l'ingénieur en chef des mines, datant de 1938.

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », http://dpsm.brgm.fr/,

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse no 6 - 6 bis - 6 ter des mines de Bruay », http://minesdunord.fr/

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur https://whc.unesco.org/, Unesco

- « Fiche du terril no 002 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 003 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- « Fiche du terril no 007 », sur http://www.chainedesterrils.eu/, La Chaîne des Terrils

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I,

- Dubois et Minot 1991, p. 145

- Dubois et Minot 1991, p. 147

- Dubois et Minot 1991, p. 146

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II,

- Références à Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Béthune, vol. III, Imprimerie nationale, Paris,

- Gosselet 1911, p. 138

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, , 176 p., p. 145-147.

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, .

- Jules Gosselet, Les assises crétaciques et tertiaires dans les fosses et les sondages du Nord de la France : Région de Béthune, vol. III, Imprimerie nationale, Paris, , 138 p.