Fort de Bellegarde

Le fort de Bellegarde est une fortification du XVIIe siècle située à la frontière entre la France et l'Espagne, au-dessus de la ville du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales.

| Fort de Bellegarde | ||||

Vue de l'est | ||||

| Période ou style | XVIIe siècle | |||

|---|---|---|---|---|

| Type | Forteresse | |||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 42° 27′ 31″ nord, 2° 51′ 33″ est | |||

| Pays | ||||

| Région | Occitanie | |||

| Département | Pyrénées-Orientales | |||

| Commune | Le Perthus | |||

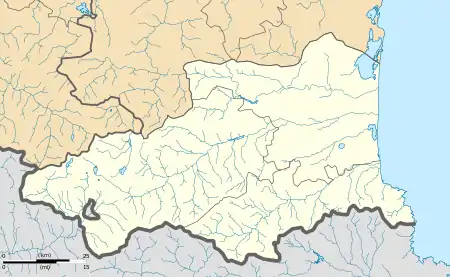

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales

| ||||

Il sert alors au contrôle et à la défense du col du Perthus.

Histoire de Bellegarde

L'histoire de Bellegarde puise sa source dans le royaume de Majorque. En 1285, alors que ce royaume existait depuis moins de dix ans, Pierre III d'Aragon était une menace très sérieuse pour le jeune roi de Majorque Jacques II. Afin de se défendre, il fit bâtir une tour de surveillance au-dessus du Perthus, équipée pour se défendre de façon autonome. Mais elle restait une simple tour de surveillance, avec ses 20 mètres de haut et ses murs épais de seulement 1,5 mètre.

Lorsque, durant le XIVe siècle, le roi d'Aragon reprit militairement son voisin, la tour fut délaissée d'un point de vue royal, elle ne servait plus qu'au seigneur de la région pour obliger les voyageurs à payer un droit de douane.

Le Perthus devient un territoire français après le traité des Pyrénées (1659).

Durant la guerre de Hollande, Bellegarde est prise par les Espagnols le [1], puis reprise par le comte Frédéric-Armand de Schomberg après dix jours de siège, le [2].

En 1679, Vauban visite Bellegarde et approuve le plan d'agrandissement considérable que lui propose son ingénieur Christian Rousselot de Monceaux. Il y apporte des corrections, dotant notamment la place d'une fortification double[3]. L'année suivante, Louvois accepte l'essentiel du projet. Les travaux sont engagés[4].

La guerre du Roussillon

En 1793, les Espagnols lancent une offensive d'importance pour envahir le Roussillon. Le général Ricardos passe par le Vallespir, occupe Prats de Mollo le 6 prairial an I () et le Fort Lagarde le 17 prairial an I (). Il descend ensuite la vallée et prend Bellegarde le 7 messidor an I (), qui restera espagnol pendant une bonne partie de la guerre. Il ne sera repris que le 27 fructidor an II () par les troupes du général Dugommier.

Le fort accueillit d'ailleurs le corps de son libérateur à sa mort, le 27 brumaire an III () à Figueras, mais il fut déplacé plus tard et remplacé par un monument à la mémoire de ce grand général français[5].

Durant la période révolutionnaire, le fort sera un temps renommé « Fort de Midi-Libre »[6] ou « Sud-Libre »[7], pour faire pendant à Condé qui repris par les troupes Républicaines avait été nommé « Nord-Libre »[8].

Retirada

En 1939, c'est la Retirada, la fuite des républicains espagnols face à l'avancée des troupes du général Franco. Les Espagnols furent soupçonnés et internés temporairement dans des camps. Les premiers apparurent à Prats de Mollo et sur les plages d'Argelès, puis ce fut l'internement au Camp de Rivesaltes. Le Fort de Bellegarde jouera son rôle de camp d'internement en janvier et février 1939.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort devint une prison de la Gestapo pour les prisonniers de guerre évadés, républicains espagnols et les passeurs.

Architecture de la forteresse

Le fort a une forme générale pentagonale. Le glacis qui l'entoure est assez important, de l'ordre de 1 km. Cinq bastions protègent l'enceinte principale, tous en relation les uns avec les autres. Derrière le rempart, un deuxième mur intérieur protège le cœur de la forteresse, marquant ainsi trois niveaux de protection : bastions, remparts, mur de protection. Le cœur de la forteresse, c'était les bâtiments de la garnison, pouvant contenir 600 hommes, une chapelle, un hôpital, une boulangerie et son moulin, etc.

La chapelle était plutôt grande (11,20 m de large par 12,50 m de haut). Elle a été scindée au XIXe siècle en deux niveaux, atténuant la hauteur. Les magasins à poudre étaient enterrés, dans des petits bastions autonomes et parfaitement aérés. La seule entrée du fort, la "Porte de France", a été protégée par un fortin en forme de demi-lune. Le puits est gigantesque. D'un diamètre de 6 mètres, il fait 62 mètres de profondeur. Creusé en 1698, il a été suffisant pour permettre de soutenir un siège prolongé.

Accueil du public

Le fort est ouvert au public entre le 15 juin et septembre, (de 10 h 30 à 18 h 30) et a une petite exposition sur son histoire et l'archéologie du col de Pannissars.

Il est propriété de la commune qui le restaure progressivement et y organise des expositions artistiques.

Le fort fait l'objet d'un classement au titre des Monuments historiques depuis le 26 juin 1967[9].

L'ancien modèle de la borne-frontière n° 569 située à proximité du cimetière militaire du col de Panissars se trouve dans la cour principale du château. Y fut substituée une nouvelle en granit en ce lieu.

Galerie

Le pont-levis d'entrée.

Garnison.

La cour principale, vue sud.

La cour, vue nord.

Casernements sud en ruine.

Vue sur les remparts est.

Vue sur les remparts ouest.

Stèle où étaient les cendres du général Dugommier.

Le puits, bastion Saint-André.

Diamètre : 5,85 m,

profondeur : 62 m.

Le four à pain.

En fonction les jours d'ouverture.

Notes et références

- Jean Villanove, Histoire populaire des Catalans : du XVIe siècle à 1714, t. 2, J. Villanove, , 326 p. (BNF 34715572)

- Dr Hofer (dir.), Nouvelle Biographie générale, Copenhague, Rosenkilde et Bagger, 1969, t. XLIII, col. 577.

- « Bellegarde », sur vauban.asso.fr.

- Alain Ayats, « Louis XIV et le Roussillon », sur mediterranees.net.

- Fort de Bellegarde : le gardien du col des Panissars sur histoireduroussillon.free.fr

- Villes révolutionnaires - M

- Villes révolutionnaires - S

- Un régiment à travers l'histoire, le 76e, ex-1er léger Par Henri Victor Dollin du Fresnel, page 123

- « Fort de Bellegarde », notice no PA00104090, base Mérimée, ministère français de la Culture