Famille de Guillebon

La famille de Guillebon, anciennement Le Thoillier de Guillebon[N 1], est une famille subsistante de la noblesse française d'extraction, originaire de Picardie.

| Famille de Guillebon Le Thoillier de Guillebon | |

Armes | |

| Blasonnement | D'azur à la bande d'or accompagnée de 3 besants d'or, 2 en chef et 1 en pointe |

|---|---|

| Devise | J'attens, je prétens, et j'espère en tout temps. |

| Branches | Angivillers Beauvoir Wavignies Vaux |

| Période | XVe siècle - XXIe siècle |

| Pays ou province d’origine | |

| Fiefs tenus | Angivillers, Beauvoir, Bazentin, Béthencourt, Wavignies, Vaux, etc. |

| Demeures | Château de Beauvoir |

| Charges | Conseiller Général Ingénieur Général Inspecteur Général des Ponts et Chaussées |

| Fonctions militaires | Général de brigade Général de division Général de corps d'armée Commandant de l'École polytechnique Directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale |

| Récompenses civiles | Médaille de la Reconnaissance française Ordre de Notre-Dame de Guadalupe Ordre du Nichan Iftikhar |

| Récompenses militaires | Ordre royal et militaire de Saint-Louis Ordre de Saint-Ferdinand Ordre national de la Légion d'honneur Croix de guerre 1914-1918 Croix de guerre 1939-1945 Médaille militaire Croix de la Libération Médaille de la Résistance |

Cette famille compte parmi ses membres de nombreux militaires, prêtres, religieux et religieuses, un acteur, un journaliste et essayiste.

Histoire

Les origines de la famille de Guillebon ne sont pas bien connues, étant peu renseignées par des documents d'époque.

Le nom "de Guillebon" n'est pas un nom de lieu mais de personne. Voici ce qu'a écrit Claude de Guillebon (1925-2015) à ce sujet : « Une tradition familiale assez tenace veut qu’un ancêtre prénommé Guy se soit mis à la tête d’une des bandes organisées sous Charles VII pour chasser les Anglais qui occupaient alors une partie notable du sol français. Ce Guy Le Thoillier serait parvenu à faire déloger les anglais de la région du Clermontois, où il résidait, entre Clermont-en-Beauvaisis et Saint-Just-en-Chaussée, et les habitants de cette région l’auraient surnommé Guy LE BON, surnom qui serait ensuite passé à sa descendance. Cela n’est nullement invraisemblable, mais n’est corroboré par aucun témoignage écrit de l’époque. La filiation prouvée de la famille ne remonte pas jusqu’à Guy Le Thoillier[1]. » Le premier Guillebon dont l'existence est documentée est Jean Ier Le Thoillier, dit Guillebon, qui acquit en 1464 une partie du fief d'Angivillers par saisine sur Gilles d'Amerval, seigneur d'Angivillers (près de Clermont-en-Beauvaisis). Il aurait eu deux fils, Jean II et Philippe. Ce dernier, ecclésiastique, docteur en théologie, acheta le reste de la seigneurie en 1491 à Gilles d'Amerval, et la laissa à son frère Jean à son décès en 1497[2].

Elle fut maintenue dans sa noblesse les 25 et 27 février 1599, en vertu de l'enquête réalisée "par commune renommée" à Montdidier ; en 1666, dans la généralité d'Amiens[3]; le 27 mars 1700, par jugement de l'Intendant de Picardie[4].

La famille de Guillebon a été admise à l'Association d'entraide de la noblesse française en 1955.

Selon Régis Valette, cette famille comptait 154 représentants masculins vivants en 2007, ce qui en fait l'une des cinq familles subsistantes les plus nombreuses de la noblesse française[5].

En 2022, une enquête interne menée par l'Association de la Famille de Guillebon et publiée dans son bulletin annuel fait état de 200 représentants masculins vivants pour un total de 426 membres masculins connus depuis les origines de la famille[6].

Filiation

Selon Paul-Louis Lainé[7], la filiation prouvée commencerait avec Jean II Le Thoillier, dit Guillebon, écuyer, seigneur d'Angivillers, décédé le 18 août 1520[4]. Raoul de Warren[8] et Régis Valette font débuter la filiation suivie en 1528[5].

- Son fils aîné Philippe II (1485-1547), seigneur d'Angivillers, de Ravenel et de la Rue-Saint-Pierre, fut l'auteur de la branche aînée, dite d'Angivillers[4].

- Son fils cadet Antoine Ier Le Thoillier, seigneur de Blancfossé, marié avec Jeanne de Tristan, eut pour fils Antoine II Le Thoillier, seigneur de Blancfossé, qui épousa Marie aux Cousteaux[4]. Antoine II acquit en 1555 la seigneurie de Beauvoir[4], que la famille de Guillebon a conservée de génération en génération jusqu'à nos jours.

Antoine II Le Thoillier de Guillebon eut pour fils :

- Claude de Guillebon, seigneur de Beauvoir, marié par acte du avec Suzanne du Caurel[4], auteurs de la branche de Beauvoir (branche ainée) et du rameau de Bazentin.

- Aaron de Guillebon, seigneur de Blancfossé, marié par acte du avec Marie du Puis[9], auteurs de la branche de Wavignies et de la branche de Vaux.

Branches

- La branche aînée d'Angivillers dont le premier membre connu est Jean Ier Le Thoilier dit Guillebon (1425-1490). Cette branche s'éteignit en 1593, à la mort du dernier seigneur d'Angivillers, Sébastien de Guillebon[4].

- La branche de Beauvoir qui fut maintenue noble le par l'intendant Colbert et le par l'intendant Bignon dans la généralité d'Amiens[3] - [8].

- Le rameau de Bazentin dont l'auteur est Antoine de Guillebon, seigneur de Bazentin (1683-1741), et qui s'éteignit à la mort de Gabrielle Sophie de Guillebon-Bazentin, née de Guillebon de Vaux (1771-1859)[4].

- La branche de Wavignies qui fut maintenue noble le avec la branche de Beauvoir[8].

- Le rameau de Fumechon, rattaché à la branche de Wavignies.

- La branche de Vaux et le rameau de Bourges, éteint à la mort de Germaine de Guillebon (1906-1995).

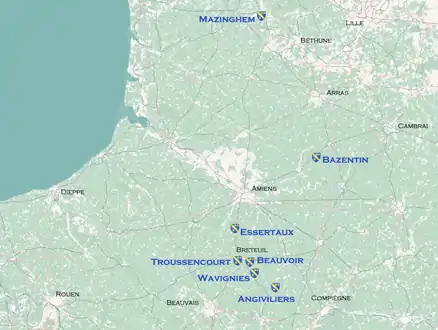

Seule la branche de Beauvoir est aujourd'hui subsistante. Au lendemain de la Révolution, elle s'est subdivisée en quatre nouvelles branches, qui portent les noms des propriétés appartenant aux quatre fils de Claude-Antoine dont la descendance masculine subsiste de nos jours[4]:

- La branche de Beauvoir, dont l'auteur est le comte Théodore de Guillebon (1789-1876)[10]

- La branche de Troussencourt, dont l'auteur est le vicomte César de Guillebon (1790-1847)[11]

- La branche d'Essertaux, dont l'auteur est Ernest de Guillebon (1792-1880)[12]

- La branche de Mazinghem, dont l'auteur est Emmanuel de Guillebon (1800-1887)[13]

Personnalités

Guerres de Religion

- Denis de Guillebon, moine chartreux mort en 1614, profès de Vauvert, procureur de l'ordre des chartreux, prieur et restaurateur des maisons de son ordre en Picardie et en Bourgogne, après les guerres de Religion[14]. Il fut le directeur spirituel du futur garde des sceaux Michel de Marillac[15].

- Claude de Guillebon de Beauvoir (1550-1621), ligueur, gouverneur pour le Roi de Clermont en Beauvaisis (1590) puis de Bresles pendant les guerres de Religion[16]. Il prit part aux sièges de La Charité, d'Issoire, de La Fère, à la bataille de Coutras et au siège d'Amiens, sous les ordres successifs du duc Anne de Joyeuse, du duc d'Aumale et du comte de Saint-Pol. Commandant et enseigne du sieur de Saisseval, il fut blessé lors du siège de Doullens, en 1595[4]. Maire d'Ancre, demeuré fidèle à Concino Concini, il fut un opposant au duc de Luynes, lors de son installation à Albert[17].

Règne de Louis XIV

- Pierre de Guillebon, conseiller du roi, président du présidial d'Amiens en 1655[18].

- Anne de Guillebon de Beauvoir, abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Biaches (Péronne) en 1693[19].

- Louis de Guillebon (1668-1736), officier d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il prit part aux sièges de Furnes, Dixmude, Charleroi, Mons, Namur, aux batailles de Nerwinde, de Steinkerque, de Lens ainsi qu'aux bombardements de Bruxelles et de Fleurus. Il fut blessé au cours du bombardement de Fleurus[20].

- Antoine de Guillebon de Wavignies (1675-1758), garde du corps du roi Louis XIV, compagnie du duc de Villeroy (1708), brigadier des armées du roi (1719), chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Révolution Française

- Claude Antoine de Guillebon-Beauvoir (1752-1816), il entra dans les chevau-légers de la garde ordinaire du roi et reçut son certificat le . Lors de leur suppression, en 1776, il passa dans les gardes du corps du roi Louis XVI, compagnie de Luxembourg. Capitaine de cavalerie, Lieutenant des maréchaux de France en 1787 et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le . Membre de l'assemblée de l’élection de Montdidier en 1787, membre du conseil permanent de la ville d'Amiens en 1789[4]. Lui et ses neuf fils reçurent l'ordre (ou décoration) du Lys en 1814.

Claude-Antoine de Guillebon-Beauvoir (photographie d'un portrait aujourd'hui disparu)

Claude-Antoine de Guillebon-Beauvoir (photographie d'un portrait aujourd'hui disparu) - Charles Marie Joseph de Guillebon-Bazentin (1755-1837), prêtre du diocèse de Noyon, puis d'Amiens, chanoine titulaire de Saint-Fursy (1764), curé-doyen de Saint-Sauveur de Péronne (1788-1791), curé et archiprêtre de Saint-Jean-Baptiste de Péronne (1802-1816)[21]. Il prêta le serment civique le 23 janvier 1791 puis se rétracta publiquement le 19 mars[22]. Il émigra à Maastricht, fut emprisonné après la prise de la ville par les armées révolutionnaires, puis placé en surveillance à Combles. Bienfaiteur de Bazentin et du diocèse d'Amiens[23].

- Martial de Guillebon (1773-1861), officier supérieur de cavalerie, garde du corps du roi Louis XVI, compagnie du Luxembourg, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur puis maire du Frestoy-Vaux. Il se tint aux côtés de Louis XVI lors des journées des 5 et 6 octobre 1789. Émigré à Maastricht, il intégra l'Armée des Princes et fut membre de l'armée de Condé de 1792 à 1794[24].

XIX° siècle

- François de Paule Nicolas de Guillebon (1782-1846), officier de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, aide de camp du général Joseph Jean-Baptiste Albert qu'il accompagna tout au long des guerres napoléoniennes[25].

- Théodore, comte de Guillebon (1789-1876), officier d'infanterie, maire de Beauvoir (Oise), conseiller d'arrondissement. De 1806 à 1810, il prit part aux campagnes de Prusse, de Pologne, d'Autriche et d'Espagne. Prisonnier des Anglais pendant deux ans, il ne rentra en France qu'en décembre 1813. Il participa à la campagne de Belgique en 1815, puis à l'expédition d'Espagne en 1823. Il reçut successivement la décoration du Lys (1814, no 2632), la Légion d'honneur (au cours des Cent Jours, le 18 mai 1815), la médaille de Sainte-Hélène (1821) et, enfin, la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (14 octobre 1823)[4].

- Alexandre de Guillebon (1790-1841), polytechnicien et ingénieur en chef des ponts et chaussées. Inspecteur de l'École des ponts et chaussées. Après les périodes de Révolution et de guerres napoléoniennes, l'Oise n'était plus une voie navigable. Chargé par le ministère de l'intérieur de sa remise en état de navigabilité, il entreprit de créer ou de remettre en état les écluses de Pont-Sainte-Maxence, Creil, Royaumont et Pontoise. Maire de Wavignies, conseiller général de l'Oise, chevalier de la Légion d'honneur, il fut aussi professeur titulaire de la chaire de mécanique appliquée à l'École des ponts et chaussées, succédant ainsi à Henri Navier.

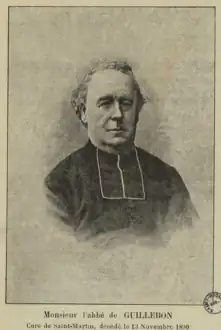

- Gaëtan Charles Thomas de Guillebon (1828-1890), prêtre du diocèse d'Amiens, chanoine honoraire, fondateur et premier curé de la paroisse et de l'église Saint-Martin d'Amiens.

- Gustave de Guillebon (1837-1892), officier d'infanterie, maire d'Essuiles, conseiller d'arrondissement. Héros de la guerre du Mexique, il reçut à 28 ans la Légion d'honneur et la médaille de l'ordre impérial de Notre-Dame de Guadalupe. En 1870, nommé membre du Conseil consultatif permanent pour la défense de la Somme[26], il fut, à la tête du 2e bataillon de la Garde nationale, l'un des principaux chefs de la résistance amiénoise à l'invasion prussienne[27]. Maire d'Essuiles-Saint-Rimault, il fut déposé en 1888 pour avoir refusé de retirer les crucifix de l'école communale, à la demande conjointe du préfet de l'Oise et du président de la République, Sadi Carnot[28].

Guerres mondiales

- Madeleine de Guillebon, sœur Cécile (1869-1943), religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, elle demeura seule à Hersin-Coupigny, au péril de sa vie, sous le feu des canons allemands, soignant les blessés et enterrant les morts. Le 21 février 1919, elle reçut la médaille de la Reconnaissance française, attribuée pour la première fois, avec la citation suivante : "modèle de dévouement, de courage et d'abnégation. Depuis le début des hostilités, et malgré de fréquents bombardements, prodigua aux blessés les soins les plus empressés et donna à la population, durement éprouvée, l'exemple des plus belles qualités civiques[29]".

- Ludovic de Guillebon (1870-1946), polytechnicien, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, écrivain et magistrat, officier de la Légion d'honneur. Au cours de la Première Guerre mondiale, il prit part aux batailles de Charleroi, de Guise et de la Marne, à l'offensive de Champagne, à la bataille de Verdun puis à la bataille de la Somme[30]. Après l'armistice, il fut nommé à la Haute Commission interalliée des territoires rhénans, comme contrôleur de justice, puis comme adjoint de l'Administrateur supérieur de Trèves[31]. Généalogiste, écrivain, membre de l'Académie delphinale, président régional de la ligue des Croix-de-Feu puis du Parti social français[32], bienfaiteur du musée du château de Vizille.

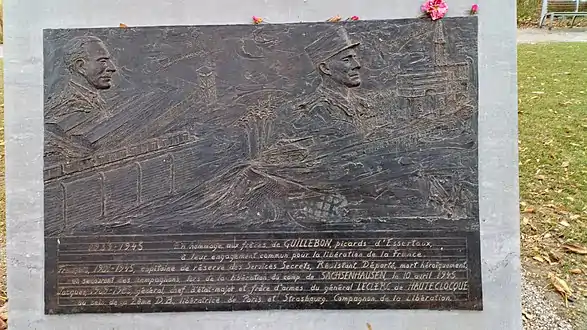

- François de Guillebon (1901-1945), polytechnicien, capitaine de réserve, PDG de la Manufacture Lilloise de Chaînes, président de l’Action catholique indépendante de Lille, « honorable correspondant » depuis 1936. Au début de 1943, il devint l’adjoint du commandant Christiaens pour la mise en place, dans le Nord, d’un Bureau de sécurité militaire clandestin, sur demande du colonel Navarre. Une imprudence d’un membre de l’Organisation entraîne l’arrestation du commandant Christiaens, puis le , celle de François de Guillebon qui est emprisonné à Loos. Après les camps de Compiègne, Auschwitz et Buchenwald, il est finalement incarcéré au camp de Sachsenhausen-Orianenburg. Attaché au travail de nuit dans les usines Klinker de sinistre réputation, c’est au repos dans les baraquements avec ses camarades, que les bombardements alliés le surprennent. Il est tué le , alors qu’il essayait de dégager l’un de ses compagnons. Son nom figure sur le mémorial de l’Association française des services de la Défense nationale à Ramatuelle. Il fut chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume, croix de guerre 1939-1945, médaille de la Résistance avec rosette[33] - [34].

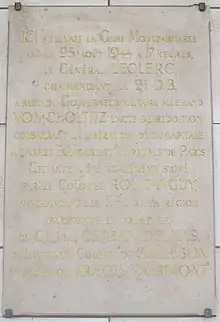

- Jacques de Guillebon (1909-1985), polytechnicien, chef d'état-major de la colonne Leclerc et de la Force L, sous-chef d'état-major de la 2e division blindée en 1943, général de corps d'armée, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, commandant de l'École polytechnique (1957-1959), gouverneur militaire de Toulouse, directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et du Centre des hautes études militaires (CHEM) de 1966 à 1969. Il fut le beau-père) et père adoptif de Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009), artiste œuvrant avec son époux Christo.

Plaque de la gare Montparnasse rappelant la reddition de Paris. Y figure le nom de Jacques de Guillebon

Plaque de la gare Montparnasse rappelant la reddition de Paris. Y figure le nom de Jacques de Guillebon - Hubert de Guillebon (1909-1991), intendant militaire, secrétaire général de l'Association des Français Libres, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, médaille de la résistance avec rosette[35].

Période contemporaine

- François, vicomte de Guillebon (1930-1989), général de brigade, secrétaire général du Cercle National des Combattants, officier de la Légion d'honneur.

- Raoul de Guillebon de Resnes (1931-1995), général de brigade.

- Philippe Henry Yves de Guillebon (1934-), ingénieur océanographe, pilote du bathyscaphe l'Archimède et commandant du groupe des bathyscaphes de 1967 à 1979. Sélectionné pour un vol dans une fusée russe en 1977, il aurait dû être le premier français à voyager dans l'espace. En 2017, son nom fut gravé sur le Mémorial de la Cité de la Mer, à Cherbourg, parmi les seize noms légendaires de la plongée en submersible[36].

- Michel de Guillebon de Resnes (1940-), général de division.

- Brigitte de Guillebon (1945-), professeure à l'Institut d'études politiques de Nancy (université Nancy 2).

- Alain de Guillebon (1955-), général de brigade[37] - [38], directeur du département Sciences politiques de l'Institut catholique d'études supérieures.

- Bernard de Guillebon (1957-), général de brigade[39].

- Xavier de Guillebon (1963-), acteur.

- Reginald de Guillebon (1970-), entrepreneur[40].

- Jacques de Guillebon (1978-), essayiste et journaliste.

Galerie

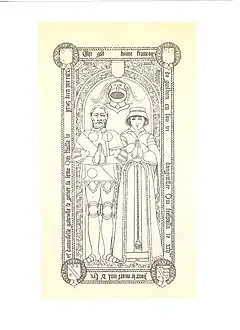

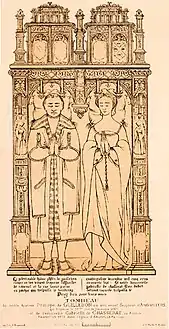

Pierre tombale de Philippe de Guillebon, seigneur d'Angivillers, et de sa femme Gabrielle de Chasserat.

Pierre tombale de Philippe de Guillebon, seigneur d'Angivillers, et de sa femme Gabrielle de Chasserat. Portrait présumé de Claude de Guillebon, échevin de Paris en 1701.

Portrait présumé de Claude de Guillebon, échevin de Paris en 1701..jpg.webp) Antoine de Guillebon (1726-1805)

Antoine de Guillebon (1726-1805) L'abbé de Guillebon

L'abbé de Guillebon_c%C3%A9ramique_de_Maurice_Dhomme_05b.jpg.webp) "Plaque" en céramique apposée sur le mur gauche à l'intérieur de la chapelle de Guillebon, à Bazentin.

"Plaque" en céramique apposée sur le mur gauche à l'intérieur de la chapelle de Guillebon, à Bazentin._France_(6).JPG.webp) Monument au général Jacques de Guillebon, compagnon de la Libération, à Essertaux.

Monument au général Jacques de Guillebon, compagnon de la Libération, à Essertaux. Stèle aux frères de Guillebon.

Stèle aux frères de Guillebon. Emplacement des branches de la famille de Guillebon

Emplacement des branches de la famille de Guillebon

Armoiries et devise

- D'azur à la bande d'or accompagnée de trois besants de même, deux en chef et un en pointe

- Devise : J'attens, je prétens, et j'espère en tout temps.

Possessions

Fiefs historiques

- Angivillers, fief tenu de 1464 à 1593. Château féodal habité par les Guillebon au XV° siècle et détruit au début du XVII° siècle.

- Beauvoir, fief acquis en 1555. Le château actuel, reconstruit à l'identique après l'incendie du 24 avril 2015, date du XVIII° siècle. Il appartient au comte Henri de Guillebon.

- Château de Ravenel

- Château de Troussencourt

- Château d'Essertaux

- Château du Frestoy-Vaux

Autres propriétés ayant appartenu ou appartenant actuellement à des membres de la famille

- Château de Troissereux

- Château de Fontaine-Bonneleau

- Château de Beaumetz-lès-loges

- Château de Rennes-sur-Loue

- Château de Saint-Remy-en-l'Eau

- Château de Saint-Rimault

- Château de Salperwick

Alliances

Les principales alliances de la famille de Guillebon sont : de Piennes (1490), d'Auvergne (1492), de Tristan (1514), de Feuquières (1540), de Gomer (1547,1786), de Garges (1575), de Lespinay (1580), de Corbie (1595), de Monchy (1604,1648,1732,1778), Oger de Cavoye (1634), de la Chaussée d'Eu (1660), de Mailly (1677), de Louvel-Lupel (1758), de Riencourt (1808), de Croix (1821), etc.

Odonymie

- Allée du Chef-d'Escadron-de-Guillebon, dans les 14e et 15e arrondissements de Paris. Elle fut inaugurée le 3 août 1994, en présence d'Edouard Balladur, premier ministre, de Jacques Chirac, maire de Paris, de la Maréchale Leclerc de Hautecloque et de l'épouse de Jacques de Guillebon, Précilda de Guillebon.

- Rue François de Guillebon, La Madeleine (59)

- Rue du Général de Guillebon, Essertaux (80), qui fut inaugurée le 17 septembre 1988 en présence du sénateur Maurice Schumann, compagnon de la Libération, de la Maréchale Leclerc de Hautecloque et du général d'armée Jean Simon, chancelier de l'ordre de la Libération.

- Rue François de Guillebon, Salperwick (62)

- Ruelle de Guillebon, Menesble (21)

- Allée de la Famille de Guillebon, à Bazentin (80). Elle fut inaugurée en 1994, à l'occasion de la commémoration des 250 ans de la naissance de Jean-Baptiste de Monet de Lamarck à Bazentin.

- Allée de Guillebon, Guipavas (29)

- Le nom de François de Guillebon est inscrit sur le mémorial de l'Association française des services de la Défense nationale à Ramatuelle

Littérature

Dans Les Hommes de sport de Bruno de Vaux, ouvrage préfacé par Alexandre Dumas (fils), un chapitre présente le baron Antoine de Guillebon de Vaux (1825-1892), restaurateur du jeu de paume en France, au lendemain de la Révolution, dans son château du Frestoy-Vaux[41].

Le chevalier André de Guillebon est le personnage principal du roman de Gaston Lavalley, Le Drame du Camp de Vaussieux[42].

Dans son roman Le dernier Galop, l'écrivain Georges Fleury fait intervenir un "grand cavalier" qu'il nomme Pierre de Guillebon[43].

Dans son roman dédié à Olympe de Gouges, La Donna che visse per un sogno (La Femme qui vécut pour un rêve), l'écrivain italien Maria Rosa Cutrufelli met en scène une aristocrate nommé Madame de Guillebon, épouse d'un certain Capitaine de Guillebon[44].

En août 1946, Suzanne Turck de Laversay écrivit un poème intitulé « Histoire d'un petit village » qu'elle publia dans son recueil Aspirons à la Joie pure et divine[45]. Ce poème qui retrace l'histoire du château du Frestoy-Vaux évoque le souvenir des Guillebon de Vaux, dont la branche est éteinte depuis le XIXe siècle :

Cette histoire commence en l'an mil neuf cent onze :

Les grilles du château dont les portes de bronze

Se fermaient sur un parc plein de charme élégant,

Cachent une maison riante à l'air fringant,

Construite en brique et pierre.

Du style Louis treize, elle sortait de terre

Au-dessus d'une marche, et portait un balcon

Au milieu de l'étage. Au-dessus l'écusson

Des comtes Guillebon, autrefois les grands maîtres

Des plaines d'alentour, avant que tous les reîtres

En révolution ne leur eussent volé

Tous leurs biens dans l'exil, impuissants, désolés.

Après quatre-vingt-neuf et la grande tourmente

Ils se virent ruinés, et leur âme inconstante,

Dut quitter pour jamais ce beau pays perdu.

Notes et références

Notes

- Le patronyme « Le Thoillier » a disparu au début du XVIIe siècle, par omission dans les actes d'état-civil, chez certaines branches de la famille.

Références

- Claude de Guillebon, « Histoire de la famille », (consulté le )

- Mémoire de la Société Académique de l'Oise, tome VIII, Beauvais, Société Académique de l'Oise, , p 21 à 24

- Louis d'Izarny-Gargas, Jean-Jacques Lartigue, Jean de Vaulchier, Nouveau Nobiliaire de France, tome 2 (E-L), Versailles, 1998

- Gustave de Guillebon, Généalogie de la maison de Guillebon, originaire du Beauvaisis, Amiens, 1893

- Régis Valette, Catalogue de la noblesse française, 2007, p.99

- Christian de Guillebon, « Membres masculins de la famille de Guillebon », Maison Guillebon, bulletin de l'Association familiale no 28, , p.5

- Paul-Louis Lainé, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, Paris, 1829, p 45

- Raoul de Warren, Grand armorial de France, tome 6, 1948

- Gabriel et Ludovic de Guillebon, Notice sur la famille de Guillebon, Cambrai, 1927, et supplément 1934

- « Antoine Joseph Théodore de Guillebon »

- « César de Guillebon-Troussencourt »

- « Ernest de guillebon-Essertaux »

- « Ex-libris héraldiques des Guillebon de Mazinghem »

- Dom Ganneron, De Viris illustribus, « Éloges des Prieurs de l’antique chartreuse du Val-Saint-Pierre », Archives de la Grande-Chartreuse, p.201

- Nicolas Lefebvre, La Vie de Michel de Marillac (1560-1632), garde des sceaux de France sous Louis XIII, Québec, P.U.L., , p.176.

- Charles Dupont-White, La Ligue à Beauvais, Paris, Dumoulin, , 272 p. (lire en ligne), p.109 et 138

- Borel d'Hauterive, "Le Marquisat d'ancre: souvenirs historiques sur le Maréchal d'Ancre" in Annuaire de la noblesse de France, 29e année, Paris, Dentu, , 452 p. (lire en ligne), p.195-208

- Louis-François Daire, Histoire littéraire de la ville d'Amiens, Paris, Didot, , 665 p., p. 569

- Abbé Paul Decagny, L'Arrondissement de Péronne, (ISBN 978 - 2 - 913 924 - 75 - 8), Page 107 et 108

- Gustave de Guillebon, Généalogie de la Maison de Guillebon, originaire du Beauvaisis, Amiens, , p.40

- Chanoine Michel Destombe, Le clergé du diocèse d’Amiens et le serment à la constitution civile 1790-1791, Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,, Amiens, , t.53

- Gustave Ramon, Le Vieux Péronne – la Révolution à Péronne, 1re série « Fêtes, cérémonies et réjouissances » (1789-1804), Péronne, Quentin, , p.18-20

- Abbé Roze, « Notes pour servir à la continuation du Gallia Christiana » (p. 229 à 240), in La Picardie, revue littéraire et scientifique, Amiens, Lenoel-Herouard, , p.237, note 1

- Gilbert Bodinier, Les gardes du corps de Louis XVI: étude institutionnelle, sociale et politique : dictionnaire biographique, Paris, Service historique de l'armée de terre - Mémoire et documents, , 638 p., p.344

- Aristide Martinien, Tableaux, par corps et par batailles, des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815), Paris,

- Notice sur l'organisation de la défense d'Amiens, Paris, Librairie militaire Dumaine, , 40p., p.24-25

- Baron Albéric de Calonne, Histoire de la ville d'Amiens, tome III "Amiens au XIXe siècle", Bruxelles, Culture et Civilisation, , 468p, p.362, 374, 387

- « Le Pèlerin », no 623, , p.702-703

- « Journal Officiel de la République française », no 30, , p. 1873

- « Archives privées de la Première Guerre Mondiale »

- Archives Nationales Inventaire, FRAN_IR_054073

- « Le Petit Journal », no 28913,

- « François de Guillebon (1901-1945) »

- « ANCIENS ELEVES WEB - Notice complète », sur bibli-aleph.polytechnique.fr (consulté le )

- « Un français libre parmi 61739: Hubert Marie Paul de Guillebon »

- Cité de la Mer Cherbourg, « Biographie Médiathèque - Philippe de Guillebon » (consulté le )

- Biographie de Alain de Guillebon

- legifrance.gouv.fr

- « Version électronique authentifiée publiée au JO no 0094 du 21/04/2017 | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- https://www.societe.com/cgi-bin/search?champs=Reginald+de+Guillebon

- Bruno de Vaux, Les Hommes de sport, Paris, Flammarion (lire en ligne), p.79-85

- Gaston Lavalley, Le Drame du camp de Vaussieux, Caen, , 412 p. (lire en ligne)

- Georges Fleury, Le dernier Galop, Paris, Grasset, (lire en ligne), chap. 19

- Maria Rosa Cutrufelli, La Donna che visse per un sogno, Frassinelli, , 340 p.

- Suzanne Turck de Laversay, Aspirons à la Joie pure et divine, Paris, Latour du guet,

Sources et bibliographie

- Régis Valette, Catalogue de la noblesse française, Paris, 2007

- Nicolas Guerre, Noblesse 2001, Paris, 2001

- Louis d'Izarny-Gargas, Jean-Jacques Lartigue, Jean de Vaulchier, Nouveau Nobiliaire de France, tome 2 (E-L), Versailles, 1998

- Étienne de Seréville, Fernand de Saint-Simon, Dictionnaire de la noblesse française, Paris, 1975

- Raoul de Warren, Grand Armorial de France, tome 6, Paris, 1948

- Gabriel et Ludovic de Guillebon, Notice sur la famille de Guillebon, Cambrai, 1927, et supplément 1934 (ouvrage familial)

- Gustave de Guillebon, Généalogie de la maison de Guillebon, originaire du Beauvaisis, Amiens, 1893 (ouvrage familial)

- Paul-Louis Lainé, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, Paris, 1829, page 45, lire en ligne