Expédition Stairs

L'expédition Stairs (1891−1892), qui tient son nom du capitaine William Stairs, est menée pour le compte du roi Léopold II de Belgique afin de s'emparer du Katanga, qui correspond à l'époque au royaume Yeke, région riche en minerais, dans le contexte d'une compétition avec les Britanniques et la British South Africa Company.

Cette « ruée sur le Katanga » est l'un des épisodes de la « ruée sur l'Afrique », période de colonisation du continent africain par les puissances européennes.

Contexte historique

Les protagonistes sont l'État indépendant du Congo, qui est en pratique une colonie privée du roi Léopold II de Belgique, et la British South Africa Company (BSAC), une compagnie à charte qui administre, au nom du gouvernement du Royaume-Uni, des territoires dont elle s'empare, par action militaire ou par négociation. Cette dernière est à la recherche de gains financiers et vise aussi à imposer la domination britannique sur tout le continent africain[1]. Entre les deux se trouve M'Siri, à la tête du royaume Yeke, qui pratique le commerce d'esclaves, celui d'ivoire et de cuivre et qui, par les armes, soumet les peuples d'une grande zone géographique, les vaincus servant d'esclaves et donc de source de revenus. Au moment de l'expédition Stairs, M'Siri est décrit par les Européens comme un despote esclavagiste[2].

La conférence de Berlin

À l'occasion de la conférence de Berlin (1884-1885) et des négociations bilatérales belgo-britanniques afférentes, les territoires à l'ouest et au nord du complexe formé par la rivière Lwapula et le lac Mweru, qui correspondent au Katanga, sont attribués à l'État indépendant du Congo tandis que les territoires à l'est et au sud reviennent aux Britanniques et à la BSAC. Cependant, la conférence de Berlin prévoit une « clause d'effectivité » : un État ne peut revendiquer un territoire qu'à condition de l'occuper effectivement, en signant des traités avec les chefs locaux, en « plantant son drapeau » sur une terre (censément) inoccupée mais aussi et surtout, en mettant en place une administration et une force de police afin d'appuyer sa revendication. En l'absence de ces éléments d'effectivité, un concurrent peut les mettre en place et donc réclamer « légalement » (aux yeux des puissances européennes) à gouverner la zone concernée[3]. Les traités signés avec les dirigeants africains ne sont pas des actes de soumission, la force militaire étant suffisante pour cela ; ils servent essentiellement à être opposés aux autres puissances coloniales afin de légitimer les actions menées dans les territoires concernés[note 1]. En 1890, aucune puissance coloniale n'a signé de traité ou n'assume une présence effective au Katanga[5]. Lorsqu'il s'avère que l'endroit est potentiellement riche en or et en cuivre, une compétition s'engage entre la BSAC et l'État indépendant.

Précédents

Le premier à agir, en 1890, est Cecil Rhodes, directeur de la BSAC, qui envoie Alfred Sharpe, venu du Nyassaland, appuyé par Joseph Thomson, au Katanga. Sharpe échoue cependant à persuader M'Siri de signer un traité et Thomson ne parvient pas à rejoindre la capitale du royaume Yeke, Bunkeya. Le rapport de Sharpe concernant les chances des rivaux de la BSAC est dédaigneux ; il prétend qu'ils n'ont aucune chance et que, lorsque le roi, âgé de soixante ans, aura disparu, le Kantaga reviendra à la BSAC sans coup férir[6]. Si cela s'était avéré, le Katanga aurait été incorporé à la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) avec laquelle il avait une forte proximité ethnique et culturelle.

Léopold riposte en 1891 en envoyant deux expéditions, dont la deuxième est en partie financée par la Compagnie du Katanga, créée en 1891[7], une compagnie à charte destinée à faire pièce à la BSAC de Cecil Rhodes[8], afin de pallier l'insuffisance des fonds mobilisables par Léopold II et l'État indépendant ; elle se voit promettre en retour la propriété d'un tiers du territoire du Katanga lorsqu'il sera conquis[9]. Ces deux premières expéditions semblent confirmer le point de vue d'Alfred Sharpe. La première expédition, dirigée par Paul Le Marinel, ne parvient qu'à obtenir une lettre de M'Siri autorisant l'installation d'un agent de l'État indépendant du Congo au Katanga. L'expédition est victime d'un accident, la poudre à canon destinée au roi explose, tuant plusieurs personnes et endommageant certains des cadeaux destinés aux négociations. Un officier belge, Legat, reste, avec un groupe d'askaris (soldats africains) dans un fort des rives de la rivière Lufoi, à environ quarante kilomètres de Bunkeya pour surveiller M'Siri et assumer une « présence effective »[10]. Ultérieurement, M'Siri accuse Legat d'avoir détourné des fournitures qui lui sont destinées[4].

Le Marinel est suivi par Alexandre Delcommune, qui tente de persuader le roi M'Siri, dans la continuité de la lettre signée à Le Marinel, d'accepter la souveraineté de Léopold II et de l'État indépendant du Congo. Il n'obtient pas de meilleurs résultats que son prédécesseur, et se rend dans le sud pour évaluer les ressources minérales du Katanga[11].

Préparatifs et trajet aller

Personnels

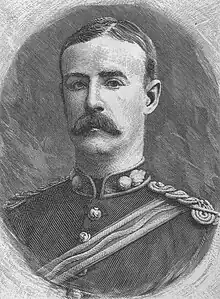

Le principe d'une nouvelle expédition est retenu mais la Belgique n'a que peu de personnels ayant l'expérience des zones tropicales et la compagnie du Katanga recrute donc d'autres Européens. L'Afrique centrale est à ce moment une zone d'exploration qui attire les mercenaires en quête de contrats. Sur la recommandation d'Henry Morton Stanley, qui avait déjà travaillé pour Léopold II au Congo, William Stairs, âgé de 27 ans[12], est embauché pour conduire une expédition[7]. Il a l'expérience de l'expédition de secours à Emin Pacha (1886-1889), pendant laquelle il est le second de Stanley et il est considéré comme un homme discipliné capable d'accomplir du bon travail[13]. Cette expédition est marquée par sa brutalité envers les Africains, qu'ils soient rencontrés en chemin ou même membres de l'expédition[14]. Né au Canada, à l'époque faisant partie de l'Empire britannique, William Stairs est éduqué en partie en Grande-Bretagne et il rejoint un régiment britannique[7]. Il se considère lui-même comme anglais ou britannique[15] - [16].

Le commandant en second est le seul Belge de l'expédition, le capitaine Omer Bodson, lui aussi impliqué dans la controversée expédition de secours à Emin Pacha[17]. Le troisième officier commandant est le marquis Christian de Bonchamps, aventurier français. Deux autres Blancs font partie de l'expédition, Joseph Moloney, médecin de l'expédition, qui a déjà une expérience africaine en tant qu'officier médical durant la guerre des Boers et lors d'une expédition au Maroc, et Thomas Robinson, charpentier, mécanicien et factotum[18].

L'expédition embauche à son départ trois cent quatre porteurs (pagazis), trente askaris, neuf sous-officiers ou « chefs » zanzibarites, seize serviteurs et cuisiniers pour les Blancs soit trois cent cinquante-neuf personnes[19]. La plupart viennent de Zanzibar, quelques-uns de Mombasa (en actuel Kenya) et quarante viennent de Tabora en actuelle Tanzanie, ville natale de M'Siri[20]. À Bunkeya, l'expédition mobilise huit Dahoméens, des askaris stationnés au fort des rives la Lufoi, dirigé par Legat, et qui connaissent bien la ville[21]. Les hommes sont armés de deux cents fusils Gras, arme de dotation standard de l'armée française à l'époque[12], tandis que les officiers disposent d'armes telles que des carabines Winchester à répétition. Les troupes de M'Siri sont, quant à elles, équipées de mousquets à poudre noire[22].

William Stairs n'est pas confiant quant à ses chances dans la compétition et il pense que Joseph Thomson pourra négocier avec M'Siri avant que lui-même n'arrive sur place[23].

Ordres et objectifs

Les ordres de Stairs sont de prendre le Katanga, avec ou sans l'accord de M'Siri. S'il découvre qu'une expédition de la BSAC est arrivée avant lui et a signé un traité avec M'Siri, il doit attendre d'autres ordres. S'il réussit à signer un traité et qu'arrive une expédition de la BSAC, il doit lui demander de se retirer et il a le droit d'utiliser la force si nécessaire[24]. Moloney et Stairs sont préparés à cette éventualité. Ils savent qu'en 1890 Cecil Rhodes prend le Manicaland aux Portugais en envoyant une unité armée, dirigée par Frederick Selous, qui occupe militairement le territoire et force les Portugais à se retirer[25]. Après avoir pris le Katanga, Stairs est censé attendre l'arrivée d'une deuxième colonne venant de l'État indépendant du Congo, l'expédition Bia-Francqui, conduite par deux officiers belges, Lucien Bia et Émile Francqui, qui doit venir du nord, depuis le fleuve Congo et le rejoindre[26].

Itinéraire et voyage

L'île de Zanzibar sert de base à l'expédition, comme pour beaucoup d'autres expéditions en Afrique centrale. L'expédition quitte l'île le . La route prévue passe par le Zambèze et le lac Nyasa (lac Malawi aujourd'hui), mais Harry Johnston, commissaire du protectorat britannique d'Afrique centrale, qui travaille pour Cecil Rhodes, lequel a envoyé Alfred Sharpe auprès de M'Siri, signale que les actions militaires qu'il mène contre les trafiquants d'esclaves rendent la route peu sûre. L'expédition prend donc une route traversant l'Afrique orientale allemande depuis Zanzibar, qui lui fait parcourir 1 050 kilomètres pendant la saison sèche, jusqu'au lac Tanganyika, en traversant un pays où les peuples et les marchands d'esclaves sont potentiellement hostiles. Les hommes traversent ensuite le lac, puis parcourent 550 kilomètres jusqu'à Bunkeya, se hâtant car la chaleur et l'humidité extrêmes annoncent la saison des pluies et ses conditions insalubres[27].

À raison d'un peu plus de treize kilomètres par jour, il faut à l'expédition cent vingt jours de marche, répartis sur cinq mois, pour arriver au but[note 2]. Ce voyage se déroule au travers de forêts épaisses, de marécages, de plaines pierreuses désolées, mais aussi de forêts fertiles et de plaines giboyeuses ; en une après-midi Bodson abat une douzaine d'antilopes[28] et, à une autre occasion, les hommes se régalent de viande d'hippopotame « jusqu'à ne plus pouvoir bouger »[29].

Les officiers disposent d'ânes qu'ils peuvent monter, mais les animaux meurent après la traversée du lac Tanganyika[30]. L'expédition n'est pas attaquée, ni par les autochtones ni par les esclavagistes, à la différence d'autres caravanes, moins importantes, qui le sont cette année-là[31].

Comme elle approche de Bunkeya, elle trouve des terres affectées par la famine et les affrontements armés avec des villages brûlés ou désertés. Moloney attribue cela à la tyrannie de M'Siri[32], tandis que d'autres écrits suggèrent que certains chefs Wasanga profitent de l'arrivée des Européens pour se révolter contre le règne de trente ans de M'Siri, qui, à l'âge de soixante ans, est perçu comme proche de sa fin[33].

Certains comptes rendus de l'époque disent que l'expédition de Delcommune, qui se trouve toujours dans le sud du Katanga, mais sans contact avec celle de Stairs, incite à la révolte les peuples soumis par M'Siri[34]. Bonchamps note que la principale armée de M'Siri, 5 000 guerriers, s'est rendue dans le sud, dirigée par un certain « Loukoukou », pour mater la rébellion d'un peuple soumis, et que le roi semble moins belliqueux, du moins en apparence[note 3].

Apprenant par les habitants qu'il y a trois Européens à Bunkeya, les chefs de l'expédition pensent que Thomson est arrivé avant eux. Ils envoient un « chef » en avant-garde afin de solliciter une audience auprès de M'Siri ; il s'avère que les trois Européens sont en fait des missionnaires et le chef revient avec une lettre de l'un d'eux, Dan Crawford, un missionnaire des Assemblées de Frères. Près de Bunkeya, ils rencontrent Legat, l'officier laissé sur place par l'expédition Le Marinel avec ses soldats d'élite, les askaris du Dahomey. Ils n'ont pas de nouvelles de l'expédition Bia[36].

Rencontre avec M'Siri

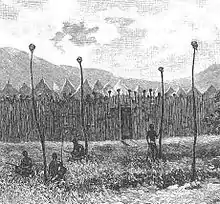

La capitale de M'Siri à Bunkeya consiste en une immense boma (enceinte clôturée) entourée de nombreux villages répartis dans une zone de plusieurs kilomètres carrés autour d'elle. L'expédition établit son camp à quelques centaines de mètres seulement de la boma. Devant l'entrée, des crânes d'ennemis vaincus sont fichés sur des perches et sur les palissades servant de fortifications. Moloney et Bonchamps tiennent cela pour des preuves de la « barbarie » de M'Siri ; plus tard, ils considérent qu'il est nécessaire d'utiliser la tête de M'Siri de la même manière, afin d'impressionner ses anciens esclaves et les guerriers survivants[30] - [37].

À l'issue des trois jours d'attente traditionnellement imposés avant une audience auprès d'un dirigeant important, M'Siri reçoit les chefs de l'expédition avec courtoisie, le . Des présents sont donnés et les négociations commencent. M'Siri veut de la poudre et le retrait de Legat tandis que Stairs veut voir le drapeau de l'État indépendant du Congo flotter sur Bunkeya. Stairs semble penser que la lettre remise à Le Marinel indique l'accord de M'Siri, mais ce dernier réfute cette interprétation. M'Siri envoie des espions pour évaluer les défenses du camp de l'expédition ; ils utilisent des tambours comme moyen de communication[35].

Concernant l'apparence de M'Siri, Joseph Moloney écrit : « À l'époque de sa splendeur, il devait probablement représenter physiquement l'idéal du roi-guerrier ; il n'était pourtant pas méprisable dans son déclin… il se montrait impénétrable comme un sphinx… son comportement était tout à fait royal[38]. »

Le , William Stairs considère que la stratégie de M'Siri consiste à tergiverser le plus longtemps possible et d'essayer de jouer la BSAC contre l'État indépendant[39]. Du côté européen, la crainte que Joseph Thomson, à la tête de l'expédition de la BSAC, arrive bientôt, et la crainte du retour, depuis le sud, des 5 000 guerriers du roi, croissent. Christian de Bonchamps suggère de capturer M'Siri une nuit, alors qu'il est moins protégé, lorsqu'il se rend auprès de son épouse favorite, Maria de Fonseca, et de le tenir en otage[35]. William Stairs rejette cette idée, entre autres car les trois missionnaires britanniques ne sont pas protégés par l'expédition et il craint qu'ils soient pris en otage voire tués en rétorsion. Il décide d'adresser un ultimatum ; il demande à M'Siri de signer un traité et d'organiser une cérémonie de fraternité par le sang, sinon il fera flotter le drapeau de l'État indépendant du Congo sans l'assentiment du roi[40]. À la suite, M'Siri se réfugie à Munema, un village fortifié à l'extérieur de Bunkeya. Le , constatant cette fuite, William Stairs envoie Bodson et Bonchamps avec une centaine d'askaris pour mettre M'Siri aux arrêts[41].

L'assassinat de M'Siri

À Munema, Bodson et Bonchamps trouvent une grande palissade gardée, entourant une centaine de huttes et un labyrinthe de ruelles étroites. Malgré les avertissements de Bonchamps concernant les dangers de l'opération, Bodson décide de pénétrer à l'intérieur accompagné de seulement dix askaris, comprenant un Dahoméen et le chef Hamadi-bin-Malum, afin de débusquer M'Siri, tandis que Bonchamps et les autres askaris attendent à l'extérieur. Bodson est censé tirer un coup de révolver s'il a besoin d'aide[42]. Bodson trouve M'Siri assis devant une grande hutte, et trois cents hommes derrière lui, armés de mousquets. Bodson lui dit qu'il vient le chercher pour le ramener auprès de Stairs ; le roi ne répond pas mais il se met en colère, mettant la main sur son sabre (un cadeau de William Stairs). Bodson tire sur lui à trois reprises ; un des fils de M'Siri, Masuka, touche Bodson à l'abdomen et à la colonne vertébrale avec un tir de son mousquet. Le soldat dahoméen abat Masuka, et, dans la fusillade qui s'ensuit, Hamadi est touché à la cheville[43] - [44].

Bonchamps et les askaris restés à l'extérieur accourent en entendant les coups de feu. La plupart des hommes de M'Siri fuient, les askaris tirent à volonté puis commencent à piller Munema. Il faut environ une heure pour qu'arrivent Moloney et les renforts. Bonchamps et lui restaurent l'ordre parmi les askaris et, sous le feu sporadique des hommes de M'Siri, désormais dirigés par les frères de ce dernier, Chukako et Lukuku et par son fils Mukanda-Bantu[note 4], ils font évacuer Bodson et les blessés ainsi que le corps de M'Siri. Ils occupent une position défensive sur une colline près du camp où Stairs est resté en attente[45].

La mort de M'Siri est attribuée à Moloney dans un rapport verbal d'Hamadi, tandis que Bonchamps écrit que le responsable est Bodson, blessé et qui meurt la nuit suivante[35]. William Stairs écrit une lettre à Frederick Arnot, l'un des trois missionnaires présents à Bunkeya, dans le même sens, précisant que les hommes de M'Siri avaient « armé leurs fusils » lors de la rencontre entre Bodson et ce dernier[46].

Sur la colline où ils se sont réfugiés, Bonchamps, ce que Moloney ne mentionne pas, dit que la tête coupée de M'Siri est disposée au sommet d'une palissade afin qu'elle soit vue depuis la plaine, afin de montrer au peuple que son roi a été tué. Bonchamps, qui avait fait part de son dégoût de voir les têtes des ennemis exhibées sur des perches devant la boma de M'Siri, admet que cela est barbare, mais affirme aussi que c'est une leçon nécessaire pour ceux qui avaient attaqué l'expédition laquelle n'avait fait « aucune provocation »[35]. Moloney, pour sa part, dit seulement que huit hommes ramènent le corps de M'Siri au camp et que le visage du cadavre « semblait arborer un sourire moqueur, difficile à oublier[47]. » William Stairs ne mentionne pas la décapitation dans sa lettre du à Frederick Arnot.

Munema est jonchée de cadavres car les askaris ont perpétré un massacre. Dan Crawford, l'un des trois missionnaires écrit « la population s'est complètement dispersée. Plus personne n'ose s'aventurer à l'extérieur. Les routes sont remplies de cadavres, quelques-uns morts de faim[48]. »

Conséquences

L'expédition renforce promptement ses défenses, mais elle n'est pas attaquée. Les frères de M'Siri et son fils Mukanda-Bantu envoient des messages le jour suivant, demandant la restitution du corps afin qu'il soit enterré, ce que William Stairs accepte. Le tête de M'Siri n'est pas mentionnée dans les récits de Bonchamps, mais les sources garanganze/yeke disent que le corps est enterré sans sa tête[49]. Après l'inhumation, les négociations reprennent, avec Maria de Fonseca (qui est plus tard exécutée par Mukanda-Bantu pour trahison en faveur des Belges) et son frère, Coimbra[50].

L'armement et les askaris de l'expédition ayant prouvé leur supériorité, les peuples gouvernés par M'Siri sont moins motivés par la vengeance que par la succession[51]. Stairs appuie Mukanda-Bantu afin qu'il succède à M'Siri, mais en tant que « chef » seulement et seulement d'un territoire extrêmement réduit, et il restaure la souveraineté des chefs Wasanga, renversés trente ans auparavant. Mukanda-Bantu signe le traité, et les chefs Wasanga en sont satisfaits. Les frères de M'Siri, en revanche, sont mécontents du statut de « sous-chefs » qu'on leur accorde et refusent de signer, jusqu'à ce qu'on les menace du même sort que leur frère[52]. Au début de l'année 1892, l'expédition est en possession de documents suffisants pour convaincre les rivaux britanniques que l'État indépendant gouverne désormais le Katanga[53].

Mais, en janvier de cette année-là, la nourriture se fait rare ; la région, auparavant déjà affectée par la famine, n'a plus de ressources, la nourriture ayant été emportée par la population fuyant les troubles. La saison des pluies entraîne malaria et dysenterie, les quatre officiers survivants tombent malade, et les inondations empêchent d'accéder depuis Bunkeya aux plaines giboyeuses du nord, où il aurait été possible de chasser. Moloney se remet le premier, et il se charge de la tâche consistant à construire un fort permettant une résidence permanente ainsi que de trouver de la nourriture. Soixante-seize membres de l'expédition meurent de faim ou de maladie en ce mois de . William Stairs est affecté par de fortes fièvres et, dans son délire, il s'imagine que Thomson est arrivé et il réclame son révolver, que, sagement, Moloney lui avait pris, pour repousser l'homme de la BSAC[54]. À la fin du mois, la récolte de maïs permet de sauver l'expédition. C'est à ce moment que l'expédition Bia, retardée, arrive avec trois cent cinquante hommes, en provenance du nord[18].

Trajet retour

Comme William Stairs, le marquis de Bonchamps et Thomas Robinson sont toujours malades, il est décidé que le capitaine Bia prend en charge la consolidation de l'emprise de l'État indépendant du Congo sur le Katanga et que l'expédition Stairs retourne à Zanzibar par le chemin prévu à l'origine, via le lac Nyasa et le Zambèze.

L'expédition prend le chemin du retour, portant les officiers malades dans des hamacs ; elle subit plusieurs attaques menées par Lukuku, et la marche est particulièrement difficile, à cause des fortes pluies de fin de saison et des malades. Bonchamps guérit à peu près au moment où est atteint le lac Tanganyika et il prend le commandement à la place de William Stairs, incomplètement remis, ce qui cause quelques frictions entre lui et Moloney[55] et explique peut-être quelques contradiction entre leurs récits.

Le trajet à partir du nord du lac Nyasa se fait par bateau à vapeur, sur le lac puis sur le Zambèze, à l'exception d'un trajet par voie terrestre pour contourner les rapides de la Shire. Le trajet passe par Zomba et Blantyre, lieu de résidence du commissaire du protectorat britannique d'Afrique centrale, qui n'est autre qu'Alfred Sharpe, l'agent de la British South Africa Company, battu dans la « course au Katanga ». Une rencontre a lieu, dont on ne connaît pas la teneur[56].

Sur le bateau qui se trouve à ce moment dans la basse vallée du Zambèze, William Stairs, qui semblait remis, tombe malade à nouveau et il meurt, le , d'une fièvre hématurique, forme sévère de malaria, peu avant d'atteindre Chinde, où il est enterré dans le cimetière européen[57].

L'expédition rejoint Zanzibar, un an après en être partie. Sur les quatre cents Africains du départ, seuls cent quatre-vingt neuf atteignent Zanzibar, la plupart des absents sont morts, quelques-uns ont déserté[35]. L'expédition n'a survécu que grâce à la force et à l'endurance des porteurs et des chefs de Zanzibar, particulièrement le noyau loyal d'entre eux, incarné par Hamadi bin Malum, venu à la rescousse quand une mutinerie, une trahison, un vol ou une autre catastrophe menaçait[58]. Bonchamps, Moloney et Robinson reviennent en Europe deux semaines après être arrivés à Zanzibar, quatorze mois après avoir quitté Paris et Londres pour participer à l'expédition.

À son retour à Londres, Moloney apprend que Thomson n'a pas tenté de rejoindre le Katanga à nouveau. Le gouvernement britannique lui a discrètement ordonné de ne pas y aller[23].

Résultats

Léopold et le Congo belge

L'expédition est considérée par les Belges comme un succès militaire et diplomatique complet ; trente-neuf traités sont signés avec les dirigeants africains et le Katanga, particulièrement la zone formant frontière avec les possessions britanniques, est pacifié. En 1894, le Royaume-Uni reconnaît l'État indépendant du Congo (EIC)[9] ; le roi Léopold adjoint ainsi un territoire d'environ un demi-million de kilomètres carrés, seize fois la taille de la Belgique, à l'EIC d'origine qui fait déjà 2,4 millions de km2[5]. Sur le plan économique, le bilan est plus mitigé : l'or fait défaut, mais le cuivre est en revanche d'une qualité exceptionnelle. Il est cependant difficile à rentabiliser car l'endroit est complètement isolé au centre de l'Afrique[59].

Léopold compose avec les Britanniques, lesquels investissent dans la prospection et l'exploitation minière au Katanga[60] et sont présents dans le capital de la Compagnie du Katanga[61]. L'administration du Katanga revient donc à des entreprises[62] et cette administration séparée fait que le Katanga n'est pas associé à l'affaire du « caoutchouc sanglant » (red rubber) qui entache la gestion de l'État indépendant du Congo ; il n'est cependant pas exempt des critiques concernant le travail forcé, assimilé à l'esclavage[63]. Le Katanga et l'État indépendant du Congo sont tous les deux repris en main par le gouvernement belge en 1908, en réponse à la réprobation internationale quant à la brutalité dans la gestion de l'État indépendant. Les deux territoires forment le Congo belge, colonie de la Belgique, mais la précédente administration distincte laisse des velléités sécessionnistes au Katanga[64].

Le capitaine William Stairs est, quant à lui, évidemment peu apprécié des Britanniques et l'épithète la plus aimable le concernant est « mercenaire » ; certains le considérent comme un traître à l'Empire britannique[65].

Le peuple Yeke

La population de Bunkeya et des alentours compte 60 à 80 000 personnes mais elle est dispersée. Les Belges obligent Mukanda-Bantu et environ 10 000 membres de son peuple à se déplacer vers la rivière Lufoi ; ils font perdurer une chefferie dont le dirigeant porte le nom de Mwami Mwenda en l'honneur de M'Siri. Ils retournent ensuite à Bunkeya. Le dirigeant actuel, depuis 1997, est Mwami Mwenda-Bantu Godefroid Munongo Jr., reconnu par environ 20 000 Yeke (ou Garanganze), qui porte le titre de Mwenda VIII[66].

Le missionnaire Dan Crawford s'installe dans la région de la Lwapula-Lac Mweru et crée deux missions qui rencontrent un certain succès auprès des Yeke[33].

Frontière entre la république démocratique du Congo et la Zambie

L'expédition Stairs aboutit au fait que la frontière entre la colonie belge et les possessions britanniques court le long du Zambèze et du fleuve Congo, le long de la Lwapula et du lac Mweru et forme une ligne arbitraire tracée entre les lacs Mweru et Tanganyika. Cela divise des peuples ethniquement et culturellement proches, tels que les Kazembe-Lunda et crée la botte du Katanga, un exemple de la nature arbitraire des frontières coloniales[67] - [note 5].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stairs Expedition to Katanga » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Un témoin de l'époque en rend compte de la manière suivante : « D'ailleurs ces lettres de soumission de ces petits tyrans africains, auxquels on lit quatre longues pages dont, le plus souvent, ils ne comprennent pas un mot, et qu'ils approuvent d'une croix, afin d'avoir la paix et des présents, ne sont sérieuses que pour les puissances européennes, en cas de contestations de territoires. Quant au souverain noir qui les signe, il ne s'en inquiète pas un seul instant[4]. »

- Moloney pense qu'il s'agit probablement d'un record pour une expédition de cette nature[18].

- Moloney, quant à lui, dit de « Lukuku » qu'il est un frère de M'Siri, présent à Bunkeya, qui harcèlera l'expédition au moment où elle quittera le Katanga. Cela signifie soit qu'il y avait deux personnes de ce nom, soit que l'une des deux sources s'est trompée[35].

- Moloney l'appelle « Makanda Vanta ».

- « le Katanga poignarde la Zambie[68]. »

Références

- (en) Neil Parsons, A New History of Southern Africa, Londres, Macmillan, , 2e éd., p. 181−183.

- Moloney 1893, p. 170-181.

- Moloney 1893, p. 6-12.

- de Pont-Jest 1893.

- Konczacki 1986, p. 244.

- (en) « Alfred Sharpe's Travels in the Northern Province and Katanga », Northern Rhodesia Journal, vol. III, no 3, , p. 210–219 (lire en ligne).

- Konczacki 1986, p. 246.

- Cornevin 1970, p. 19, 147.

- Brion et Moreau 2006, p. 65.

- Konczacki 1986, p. 249.

- Moloney 1893, p. 6–9.

- de Pont-Jest 1893, section I.

- Moloney 1893, p. 13.

- (en) Daniel Liebowitz et Charles Pearson, The Last Expedition. Stanley's Mad Journey Through the Congo, New York, W.W. Norton & Co., , p. 109−48, 313−22.

- Moloney 1893, p. 199, 205.

- Konczacki 1986, p. 251.

- Moloney 1893, p. 14.

- Moloney 1893, p. 15.

- Konczacki 1986, p. 247.

- Moloney 1893, p. 23−24.

- Moloney 1893, p. 167.

- Moloney 1893, p. 191.

- Moloney 1893, p. 10.

- Moloney 1893, p. 9.

- Moloney 1893, p. 131, 208.

- Moloney 1893, p. 11−12.

- Moloney 1893, p. 12.

- Moloney 1893, p. 157.

- Moloney 1893, p. 97.

- de Pont-Jest 1893, section II.

- Moloney 1893, p. 63–65.

- Moloney 1893, p. 162, 171, 178.

- Gordon 2000.

- (en) « Msiri », Encyclopædia Britannica online,

- de Pont-Jest 1893, section III.

- Moloney 1893, p. 165.

- Moloney 1893, p. 177.

- Moloney 1893, p. 180–181.

- Moloney 1893, p. 179, 184−185.

- Moloney 1893, p. 184−185.

- Moloney 1893, p. 186.

- Moloney 1893, p. 188.

- Moloney 1893, p. 190.

- (en) « Brief History of the Bayeke », sur kingmsiri.com (consulté le ) — D'autres récits font de Masuka non pas le fils biologique du roi, mais son esclave favori.

- Moloney 1893, p. 191−193.

- (en) R. S. Arnot, « F S Arnot and Msidi. Letter of Willian Stairs to Frederick Arnot, 29 December 1891 », Northern Rhodesia Journal, vol. III, no 5, , p. 428–434 (lire en ligne).

- Moloney 1893, p. 193.

- (en) David Gordon, « Owners of the Land and Lunda Lords: Colonial Chiefs in the Borderlands of Northern Rhodesia and the Belgian Congo », The International Journal of African Historical Studies, vol. 34, no 2, , p. 315–338.

- (en) « Mwami Kalasa Mukanda-Bantu », sur kingmsiri.com (consulté le ).

- Moloney 1893, p. 197−199.

- Moloney 1893, p. 200-202.

- Moloney 1893, p. 201.

- Moloney 1893, p. 208, 220.

- Moloney 1893, p. 225.

- Moloney 1893, p. 16.

- Moloney 1893, p. 271.

- Moloney 1893, p. 275−276.

- Moloney 1893, p. 222-223.

- Brion et Moreau 2006, p. 66.

- Brion et Moreau 2006, p. 66-67.

- Cornevin 1970, p. 148.

- Robert Kovar, « La « congolisation » de l'Union Minière du Haut Katanga », Annuaire français de droit international, vol. 13, , p. 742-781 (p. 746-747) (DOI 10.3406/afdi.1967.1958).

- Brion et Moreau 2006, p. 85.

- (en) « Democratic Republic of Congo (Zaire) », sur oxfordbibliographies.com (consulté le )

- (en) Mr Justice J. B. Thomson, « Memories of Abandoned Bomas No. 8: Chiengi », Northern Rhodesia Journal, vol. II, no 6, , p. 67−77 (lire en ligne) — Stairs, l'Anglais rénégat, p. 67.

- (en) « Mwami Mwenda-Bantu Godefroid Munongo Jr. », sur kingmsiri.com (consulté le ).

- (en) Ieuan Griffiths, « The Scramble for Africa: Inherited Political Boundaries », The Geographical Journal, vol. 152, no 2, , p. 204-216.

- Joel Michel, Colonies de peuplement. Afrique XIXe - XXe siècles, CNRS éditions, p. 26.

Bibliographie

- Jean Omasombo Tshonda (dir.), Haut-Katanga, t. 1 : Cadre naturel, peuplement et politique, Musée royal de l'Afrique centrale, (ISBN 9789492669070, lire en ligne).

- René Brion et Jean-Louis Moreau, De la mine à Mars. La genèse d'Umicore, Tielt (Belgique), Lannoo, (ISBN 9789020966565, présentation en ligne).

- (en) David Gordon, Decentralized Despots or Contingent Chiefs: Comparing Colonial Chiefs in Northern Rhodesia and the Belgian Congo, Durban, University of Natal, coll. « KwaZulu-Natal History and African Studies Seminar », .

- (en) Janina M. Konczacki, « William G. Stairs and the occupation of Katanga: a forgotten episode in the 'scramble' for Africa », The Dalhousie Review, vol. 66, no 3, , p. 243-255 (lire en ligne).

- Robert Cornevin, Histoire du Congo, Berger-Levrault, , 3e éd. (lire en ligne).

Récits d'époque

- (en) William G. Stairs, African Exploits: The Diaries of William Stairs, 1887-1892, McGill-Queen's University Press, , 423 p. (ISBN 0773516409 et 0853237220).

- (en) Joseph Moloney, With Captain Stairs to Katanga: Slavery and Subjugation in the Congo 1891-92, Londres, Sampson Low, Marston & Co, (ISBN 9780955393655).

- René de Pont-Jest, « L'Expédition du Katanga, d'après les notes de voyage du marquis Christian de Bonchamps », Le Tour du Monde, no 17, (lire en ligne)