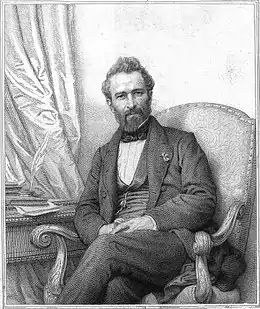

Ernest Seillière

Ernest-Antoine Aimé Léon Seillière de Laborde, connu sous le nom d'Ernest Seillière, baron romain, né le à Paris 8e et mort le à Paris 16e[1], est un écrivain, journaliste et critique français.

| Fauteuil 15 de l'Académie française | |

|---|---|

| - | |

| Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques | |

| - | |

| Baron |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 89 ans) 16e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Ernest Antoine Aimé Léon Seillière de Laborde |

| Nationalité | |

| Domicile | |

| Formation | |

| Activités | |

| Famille | |

| Père | |

| Conjoint |

Germaine Demachy (d) |

| Enfant |

Jean Seillière de Laborde (d) |

| Parentèle |

Joseph de Laborde (d) (oncle maternel) Alexandre de Laborde (oncle maternel) Charles des Isnards (cousin germain) Frédéric Seillière (oncle) |

| Membre de | |

|---|---|

| Distinctions |

Biographie

Ernest Seillière est l'arrière-petit-fils du célèbre financier Jean-Joseph de Laborde (1724-1794), qui périt sur l'échafaud, et le petit-fils de Léon de Laborde. Sa mère Marie de Laborde (1844-1867), décédée à l'âge de 24 ans, avait épousé son père Edgar-Aimé Seillière (1835-1870), industriel et conseiller général du canton de Senones dans les Vosges.

Il suit ses études au collège Stanislas puis à l'École polytechnique, où il entra 3e (1886).

Il est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1914, dont il devient par la suite le secrétaire perpétuel. Il épousa Germaine Demachy (1875-1959), fille de Charles Demachy, président de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et de Jeanne Lalouel de Sourdeval (et donc arrière-arrière-petite-fille d'Auguste Ratisbonne et de Salomon Oppenheim), dont deux enfants : Suzanne et Jean. Il est le grand-père d'Ernest-Antoine Seillière.

Âgé de 80 ans, il est, avec Jean Tharaud, René Grousset, Octave Aubry et Robert d'Harcourt, une des cinq personnes élues le à l'Académie française lors de la première élection groupée de cette année visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l'Occupation. Il est reçu le par Édouard Le Roy au fauteuil d'Henri Lavedan. Il collectionnait les dés à coudre.

Ouvrages

- Une excursion à Ithaque, dessins de Pierre Vignal (1892)

- Ferdinand Lassalle, fondateur du parti socialiste allemand (1897), prix Marcelin Guérin de l’Académie française en 1898

- Le Parti socialiste allemand (1898)

- La Philosophie de l'impérialisme, prix Marcelin Guérin de l’Académie française en 1908

- Le Comte de Gobineau et l'aryanisme historique (1903) texte en ligne

- Étude sur Nietzsche (1905)

- Apollon ou Dionysos (1906)

- L'Impérialisme démocratique, (1907), prix Marcelin Guérin de l’Académie française en 1908

- Le Mal romantique - Essai sur l'impérialisme irrationnel (1908)

- Schopenhauer (1909)

- Barbey d'Aurevilly (1910)

- Arthur Schopenhauer (1911)

- Mysticisme et domination, essais de critique impérialiste (1913)

- Gustave Flaubert (1914)

- Houston-Stewart Chamberlain, le plus récent philosophe du pangermanisme mystique (1917)

- Les Origines romanesques (1918)

- Madame Guyon et Fénelon (1918)

- George Sand (1919)

- Les étapes du mysticisme passionnel (1919)

- Sainte-Beuve (1920)

- Jean-Jacques Rousseau (1921)

- Balzac et la morale romantique, frontispice, frontispice de Édouard Loëvy (1922)

- Émile Zola (1923)

- Vers le socialisme rationnel (1923)

- Auguste Comte (1924)

- Les Pangermanistes d'après-guerre (1924)

- Traduction du suédois et préface de Nadeschda, scènes de la vie russe de Johan Ludvig Runeberg, Éditions G. Servant, avec eaux-fortes et bois gravés de Henri Farge, (1924)

- Alexandre Vinet, historien de la pensée française (1925)

- Ernest Seillière : Un Pangermaniste d’après-guerre : les idées du comte Keyserling, I & II ; In La Revue universelle. Tome XVI, 1er Janvier 1924, Jacques Bainville, directeur

- Une académie à l'époque romantique (1926)

- Les Goncourt moralistes (1927)

- Morales et religions nouvelles en allemagne. Le néoromantisme au dela du Rhin (1927)

- La Grâce du romantisme sage. Armand de Melun et Sophie Swetchine (1927)

- Psychoanalyse freudienne ou psychologie impérialiste (1928)

- Romantisme et démocratie romantique (1930)

- Baudelaire (1931)

- Marcel Proust (1931)

- Essais critiques sur la psychologie du romantisme francais (1933)

- La jeunesse d'Anatole France (1934)

- Anatole France, critique de son temps (1934)

- Jules Lemaître, historien de l'évolution naturiste (1935)

- David-Herbert Lawrence et les récentes idéologies allemandes, Boivin et Cie, Paris (1936)

- Léon Bloy, psychologie d'un mystique (1936)

- L'évolution morale dans le théâtre d'Henri Bataille (1936)

- Paul Bourget, psychologue et sociologue (1937)

- Émile Faguet historien des idées (1938)

- Le Naturisme de Montaigne et autres essais (1938)

- Un précurseur du national-socialisme. L'actualité de Carlyle (1939)

- L'histoire et nous, avertissements et conseils (1942)

- Un familier des doctrinaires, Ximénès Doudan (1943)

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Louis Estève, Une nouvelle psychologie de l'impérialisme, Ernest Seillière, Félix Alcan, 1913.

- Paul Teltcharoff, La philosophie de l'histoire d'Ernest Seillière, Madara, 1936.

- Lucien Rudrauf,

- Le Mysticisme : Esthétique selon la doctrine d'Ernest Seillière, Librairie Sirey, 1960.

- Ernest Seillière et la philosophie de l'impérialisme

- Seillière, Jean, Ernest Seillière - 1866-1966 - Centenaire de La Naissance. 1966.

- Cazanove, Laetitia de, Ernest Seillière (1866-1955), théoricien de l'impérialisme et père du fascisme ?, Université de Paris- Nanterre, 2001 (Dir. Didier Musiedlak), 218 p.

- Sylvin Le Goff, Parcours et pensée d'un intellectuel français de la première moitié du XXe siècle : Ernest Seillière (1866-1955). L’incarnation nouvelle de la figure du médiateur dans le champ intellectuel, Thèse, (direction Didier Musiedlak), 4 vol, Paris 10 Nanterre, 2017, 1479 p.

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Base Léonore

- Ernest Seillière dans le Dictionnaire de la réception de Jean-Jacques Rousseau