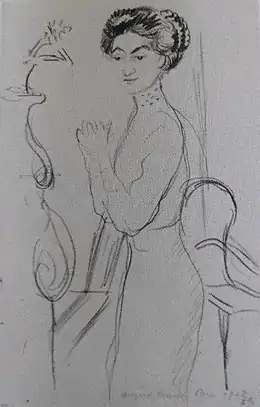

Elisabeth Epstein

Elisabeth Ivanovna Epstein, née Elisabeth Hefter le à Jytomyr, alors dans l’Empire russe, et morte le à Genève, est une peintre russe du début du XXe siècle. Elle a vécu et travaillé en Russie, en Allemagne, en France et à Genève.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalités | |

| Activité |

| Genre artistique |

|---|

Carrière artistique

Ses débuts artistiques en Russie

Entre 1895 et 1897, Elisabeth Hefter effectue sa première formation artistique chez le peintre Leonid Pasternak, surnommé l’« impressionniste russe[1] », professeur à l'École de peinture, sculpture et architecture de Moscou, préconisant d'élever le niveau des expositions locales à Moscou[2].

Formation en Allemagne

Entre 1896 et 1904, elle poursuit ses études dans l'atelier de l'artiste slovène Anton Ažbe à Munich, chez qui elle se familiarise avec la technique alla prima. C'est dans cet atelier qu'elle rencontre Kandinsky et Alexej von Jawlensky, avec qui elle fréquente le « Salon rose[3] » de la baronne Marianne von Werefkin.

En 1898, elle se maria le à Varsovie avec le médecin et conseiller municipal Mieszyslaw Epstein (1868-1931), établi à Munich depuis 1894. Son fils Alexandre naît le à Munich.

Elle sert de modèle à Thomas Mann pour le personnage de la peintre Lizaveta Ivanovna de son livre publié en 1902, Tonio Kröger[4].

À l'époque, elle entretient également des contacts avec la peintre russe Olga Meerson, vivant à Munich dans la rue Giselastraße et fréquentant l'école de la Phalange de Kandinsky[5].

Ses premiers tableaux connus sont datés de l'année 1903, dont celui d'un portrait de son fils Alexandre[6] dans lequel elle réutilise la technique des larges coups de pinceau d'Ažbe. Ce tableau montre bien qu'Epstein travaille dans l'esprit de son professeur et maîtrise la technique de la peinture impressionniste alla prima à la Lovis Corinth[7].

En 1904, elle se rend en France pendant quelques mois et visite l'Académie de la Palette à Paris, où elle se lie d'amitié avec Sonia Terk. En 1905, Epstein séjourne en Suisse puis rentre à Munich. Une nature morte datée de 1905[8] est par la manière des coups de pinceaux étroits et larges, des taches allongées, dérivées du néo-impressionnisme, très proche de la peinture de Jawlensky de cette même époque.

En 1906, elle retourne à Paris, où elle partage un appartement avec Sonia Terk. Elle collabore artistiquement avec celle-ci ainsi qu'avec le peintre originaire de Prague Eugen von Kahler (1882-1911), qu'elle rencontra probablement[9] au Café du Dôme. À Sèvres, elle rend visite à Olga Meerson Kandinsky et Gabriele Münter[10].

En 1906, elle présente quatre de ses œuvres au Salon d'automne dans la section consacrée à l'art russe organisé de manière pompeuse par Sergei Djagilev au Grand Palais[11].

Elle est présentée avec les œuvres de la jeune génération d’artistes russes tels que Léon Bakst, Alexandre Benois, Natalija Goncharova, Igor Grabar, Jawlensky, Kandinsky, Mikhail Larionov, Konstantin Somov ou Mikhaïl Vroubel. En 1907, elle participe au Salon d'automne à Paris avec deux œuvres intitulées Portrait (Jean M) et Profil. En 1908, Epstein retourne temporairement à Munich pour entamer des procédures de divorce avec son mari. Avec Kandinsky, elle est alors l’élève de Jawlensky, d’après les lettres de Kandinsky des années 1930[12]. Elle déménage définitivement le 1er octobre à Paris. En 1908, elle expose une nouvelle fois au Salon d'automne à Paris. En 1910, elle rencontre Robert Delaunay, marié entre-temps à son amie Sonja Terk, Fernand Léger, Amédée Ozenfant, Juan Gris et Henri Le Fauconnier, qui deviennent membres de la Neue Künstlervereinigung München et participent aux expositions.

Médiatrice entre l'avant-garde parisienne et le Blaue Reiter

En 1911, Epstein expose à nouveau au Salon d'automne à Paris. Elle devient le contact le plus important pour Kandinsky et Franz Marc avec la scène artistique parisienne. Elle est le principal intermédiaire entre Kandinsky et Delaunay. L'un de ses portraits et l'une de ses natures mortes[13] de cette époque sont présentés par Kandinsky et Marc lors de la première exposition du Blaue Reiter. Le portrait aurait été acheté par Kandinsky. Ce qui est certain, c’est qu’elle fait don de la nature morte intitulée Chardons à Kandinsky. Marc négocie les ventes de ses œuvres à la galerie Neue Kunst de Hans Goltz. Kandinsky lui aurait demandé de traduire son ouvrage Du spirituel dans l'art[14] en français.

Franz et Maria Marc ainsi qu'August Macke rendent visite à Epstein à Montmorency, près de Paris. Marc était particulièrement impressionné par ses portraits[15]. Elle participe à la première série d'expositions du Blaue Reiter au Gereonsklub de Cologne[16].

En 1912, son traité théorique Quelques réflexions sur la formation d'images paraît dans la revue d'art Der Sturm d'Herwarth Walden. Elle y traite, entre autres, du cubisme[17]. En 1913, elle publie un autre essai dans cette revue avec le titre Das Lächerlichsein (Être ridicule). Elle y commentait positivement l’art abstrait : « Le besoin d’abstraction ne cesse de croître ; ce besoin réel pénètre toujours plus et l'abstraction devient la première revendication. » Elle parle de « la véritable abstraction» et doute que quiconque soit capable de la gérer : « Combien peuvent faire preuve d'abstraction sans perdre tout sens, combien peuvent quitter leur terrain pour aller plus en sécurité vers l'abstraction ? Le résultat est celui d'œuvres qui ont l'air abstraites, qui ne sont rien et ne disent rien[18]».

La galerie Der Sturm expose deux de ses portraits au premier salon d'automne allemand[19]. À la fin de l'année, elle participe une nouvelle fois au Salon d'automne à Paris.

Les années 1920 entre Genève et Paris

Entre 1914 et 1928, les données sur son œuvre artistique sont relativement minces, cependant on sait qu'elle a vécu par intermittence de 1916 à 1917 à Genève et à Paris. À Genève, elle est en contact avec Werefkin et Jawlensky, qui vivaient alors à Saint-Prex, au bord du lac Léman[20].

Entre 1918 et 1928, Epstein expose à plusieurs reprises ses peintures à Genève.

Les peintures d'Epstein, créées à partir de la fin des années 1920, présentent des réductions formelles cubiques. Les facettes aux contours nets sont adoucis. Elle utilise les couleurs caractéristiques du cubisme primitif, composé de nuances de brun, de vert et d'or, en harmonie avec les trois couleurs de base - jaune, rouge et bleu sobres - auxquelles s'ajoutent les couleurs complémentaires de Van Gogh : le violet, le vert et le orange et les non-couleur le noir et blanc. Ses peintures contiennent aussi de manière récurrente des éléments orphistiques faisant référence à sa collaboration avec le couple Delaunay[21].

Les années 1930 à Paris

La galerie Zak à Paris organise en 1930 une exposition des peintures d'Epstein. Cette dernière se joint aux expositions du salon parisien de Surindépendants, fondé par le peintre et poète brésilien Vicente do Rego Monteiro, jusqu'en 1938 . Dès 1934, Epstein rencontre Kandinsky, lui aussi vivant à Paris. Il écrit dans une lettre à Jawlensky : « E.I Epstein était avec nous il y a environ trois semaines et vous souhaite la bienvenue[22].» Une autre lettre de Kandinsky de 1936 montre que l'amitié entre Epstein, Jawlensky et Kandinsky existait alors depuis des décennies : « E.I Epstein était il y a peu chez nous. Quelle femme sympathique, une très belle personne. Nous avons parlé de vous et nous nous sommes souvenus des temps anciens et avons réfléchis depuis combien de temps nous nous connaissions. Cela fait 40 ans. Nous nous sommes souvenus que nous étiez tous deux vos élèves[23].»

Déménagement à Genève

En 1937, Epstein décide pour des raisons de santé de s’installer à Genève. En 1938-1939, elle envoie ses tableaux à la galerie Pittoresque, Paris pour qu'ils soient exposés. 1940/41 expose ses œuvres à la galerie genevoise Moos. En 1942, elle reçoit la visite de Sonia Delaunay. Après une longue maladie, Elisabeth Epstein décède en 1956 à Genève.

Œuvres

Liste non exhaustive de peintures

On lui connaît environ 70 œuvres :

- Stillleben Nr. 67, 1929, Huile sur toile, Kunsthalle Würth, Inv. 3213

Collections particulières

- Blumenstilleben, 1946 (Red Tree Auction)

- Stillleben mit Blumen, 1946, huile sur toile, 73 × 60 cm

- Stillleben mit Pflanze, 1949, huile sur toile, 61 × 50 cm

- Stillleben. 1933, huile sur toile. 65 × 54 cm, collection particulière vente prévue le par Koller Auction

- Still life with flowers and fruits, 1905. Oil on cardboard. 48 × 33,5 cm

- Landscape, Oil on canvas mounted on board, 45 × 60 cm

- Nature mortes aux vases des fleurs. 1938, huile sur toile, 73 × 60 cm

- (attribué) Femme assise, Gouache et pastel sur papier, 36 × 21,6 cm

- Homme à son bureau, Aquarelle avec rehauts de gouache blanche 30,5 × 23 cm

- Männerkopf, huile sur toile, 46 × 38,5 cm

- Paysage, 1918, huile sur toile, 48 × 61,5 cm

- Interieur mit Blumen c.1929 huile sur toile,

- Carnival, 1953, Oil on board, 60,5 × 45,5 cm

- Ansicht eines Dorfes im Süden. Öl auf Hartfaserplatte, 50 × 58 cm

- Stillleben mit roter Vase und Flaschen, 1931, huile sur toile, 91,9 × 71,9 cm

Écrits

- Elisabeth Epstein, « Quelques réflexions sur la formation d'images », Der Sturm, 1912, vol. 3, no 140/141, p. f.

- Elisabeth Epstein, « Le ridicule », Der Sturm, 1913, vol. 4, no 156/157, p. 13

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Elisabeth Epstein » (voir la liste des auteurs).

- Natalia Alexandrowa: Russische und Sowjetische Zeichnungen und Aquarelle von 1900 bis 1930 aus dem Puschkin-Museum Moskau, Städtische Kunsthalle Mannheim, Mannheim 1990, S. 53

- Grigori J. Sternin, Das Kunstleben Rußlands an der Jahrhundertwende, Dresden 1976, S. 09.

- Valentine Macardé: Le renouveau de l’art picturale russe 1863-1914, Lausanne 1971, S. 135 f.

- (de) Birgit Poppe, "Ich bin Ich". Die Frauen des Blauen Reiter, DuMont, , 157 p. (ISBN 9783832193591, OCLC 724609260, présentation en ligne, lire en ligne), p. 106

- (de) Vgl. Annegret Hoberg: Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in Murnau und Kochel 1902-1914, Briefe und Erinnerungen, München 1994, S. 31

- Bernd Fäthke: Elisabeth Ivanowna Epstein, Eine Künstlerfreundschaft mit Kandinsky und Jawlensky. 1989, Nr. 33

- Bernd Fäthke : Jawlensky und seine Weggefährten in neuem Licht. 2004, S. 60 ff.

- Bernd Fäthke: Elisabeth Ivanowna Epstein, Eine Künstlerfreundschaft mit Kandinsky und Jawlensky. 1989, Nr. 29

- Franziska Uhlig: Biographien. In Ausst. Kat.: Der Blaue Reiter und das Neue Bild Von der ›Neuen Künstlervereinigung München‹ zum Blauen Reiter, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1999, S. 383

- Annegret Hoberg: Gabriele Münter, Biographie. In Ausst. Kat.: Gabriele Münter 1877-1962, Retrospektive, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1992, S. 12

- Camilla Gray, Das große Experiment, Die russische Kunst 1863-1922, Köln 1974, S. 51.

- Bernd Fäthke: Elisabeth Ivanowna Epstein, Eine Künstlerfreundschaft mit Kandinsky und Jawlensky. 1989, S. 7 ff.

- Rosel Gollek: Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München. In: Katalog der Sammlung in der Städtischen Galerie, München 1974, S. 274 f.

- Wassily Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei, München 1912, (1. Auflage), (Die Erstauflage erschien Ende 1911 bei Piper in München mit Impressum 1912)

- Wassily Kandinsky, Franz Marc: Briefwechsel, Hrsg. Klaus Lankheit, München 1983, S. 193

- Mario-Andreas von Lüttichau: Die Stationen der Tournai. In Ausst. Kat.: Der Blaue Reiter, Kunsthalle Bremen, Bremen 2000, S. 59

- Epstein: Einige Gedanken über Bildentstehung. 1912, S. 236.

- Epstein: Das Lächerlichsein. 1913, S. 13.

- Im Katalog abgebildet ist das „Porträt eines jungen Mädchens“, Katalog-Nummer 127, Erster Deutscher Herbstsalon: Berlin 1913, Nachdr. [d. Ausg.], Galerie Der Sturm, Berlin, 1913 (ISBN 3-88375-082-4)

- Bernd Fäthke: Marianne Werefkin, München 2001, S. 187 ff.

- Vgl. z. B. Epsteins Selbstbildnis von 1930, (Fäthke: Elisabeth Ivanowna Epstein, Eine Künstlerfreundschaft mit Kandinsky und Jawlensky. 1989, Nr. 51) mit Robert Delaunays „Porträt Madame Hein“ aus der Zeit um 1927, (Martine Briand, Katalog der ausgestellten Werke, in Aust. Kat.: Robert Delaunay/Sonia Delaunay, Das Centre Pompidou zu Gast in Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1999, S. 153, Abb. 56)

- Wassily Kandinsky: Briefwechsel mit Alexej Jawlensky, 22. Dezember 1934, Abschriften, Privatarchiv für expressionistische Malerei, Wiesbaden

- Wassily Kandinsky: Briefwechsel mit Alexej Jawlensky, 14. Mai 1936, Abschriften, Privatarchiv für expressionistische Malerei, Wiesbaden

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- SIKART

- (en) Bénézit

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :