El Kseur

El Kseur (en kabyle: Leqser, en tifinagh: ⵍⴻⵇⵙⴻⵔ, en arabe : القصر) est une commune d'Algérie et le chef-lieu éponyme d'une daïra de la wilaya de Béjaïa, en Kabylie. Elle se trouve à 24 km au sud-ouest de Béjaïa, à 100 km à l'est de Tizi Ouzou et à 116 km au nord-est de Bouira.

| El Kseur | ||||

Mairie d'El Kseur | ||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | القصر | |||

| Nom amazigh | ⵍⴻⵇⵙⴻⵔ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Région | Kabylie | |||

| Wilaya | Béjaïa | |||

| Daïra | El Kseur (chef-lieu) |

|||

| Président de l'APC Mandat |

M. Gherbi Lyes 2022-2027 |

|||

| Code postal | 06003 | |||

| Code ONS | 0631 | |||

| Démographie | ||||

| Population | 29 842 hab. (2008[1]) | |||

| Densité | 317 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 36° 41′ 04″ nord, 4° 51′ 08″ est | |||

| Altitude | Min. 48 m Max. 82 m |

|||

| Superficie | 94,06 km2 | |||

| Localisation | ||||

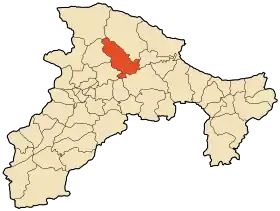

Localisation de la commune dans la wilaya de Béjaïa. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

Géographie

Situation

Le territoire de la commune d'El Kseur est situé à 20 km au sud ouest de la ville de Béjaia, dans la vallée de la Soummam, à mi-chemin entre la haute et la basse Kabylie.

Relief

Le relief d'El kseur est caractérisé par son aspect montagneux. En effet, la ville est située dans une vallée étroite au pied du mont Ibarissen, qui constitue le dernier massif rocheux de la chaîne du Djurdjura à l'Est avant le massif du Gouraya. Un lit de rivières important qui sépare le centre ville à la cité Berchiche l'une des plus anciennes cités de la ville.

Hydrographie

Le réseau hydrographique renferme un grand bassin versant à savoir le bassin de l’Oued-Soummam. La ville d'El kseur est alimenté en eau par le barrage de Tichy-haf situé dans la localité de Bouhamza. Le barrage est alimenté par les eaux de pluie et de fonte du manteau nival du Djurdjura. Il est doté d’une capacité de stockage de 150 millions de m3 et il alimente la wilaya de Béjaïa à raison de 20 000 m3/jour.

Climat

La ville d' El Kseur bénéficie d'un climat tempéré et humide avec un hiver doux caractéristique des zones méditerranéennes et une pluviométrie importante, comme toutes les villes de la moitié Est du littoral algérien. En raison des massifs montagneux qui entourent la ville, il neige chaque année en hiver entre décembre et février pour les hautes altitudes de plus 600 m.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 7,7 | 7,6 | 8,5 | 10,1 | 13,1 | 16,6 | 19,3 | 20,2 | 18,5 | 15 | 11,2 | 8,4 | 12,9 |

| Température moyenne (°C) | 12,1 | 12,3 | 13,1 | 14,7 | 17,6 | 21 | 24 | 24,8 | 23,2 | 19,7 | 15,8 | 12,7 | 17,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 16,4 | 16,8 | 17,7 | 19,3 | 22 | 25,3 | 28,7 | 29,3 | 27,8 | 24,3 | 20,3 | 16,9 | 22,1 |

| Précipitations (mm) | 99,7 | 85,9 | 100,4 | 70,7 | 41,2 | 16,2 | 5,8 | 13 | 40,4 | 89,5 | 99,7 | 135 | 767,5 |

Transports

La commune est traversée par la ligne de chemin de fer qui relie Béjaïa à Alger et dessert la gare d’El Kseur-Oued Amizour, située sur le territoire de la commune[3].

Le réseau de transport routier de la commune comprend essentiellement deux routes nationales : la route nationale 12 (dite route de la Kabylie) qui relie les deux métropoles régionales de Béjaïa et Tizi Ouzou et la route nationale 26 qui relie Béjaia à Alger par M'Chedallah, dans la wilaya de Bouira. À un niveau plus local, la commune est traversée par les chemins de wilaya 21 et 34[4].

Enfin, El Kseur est située à vingt kilomètres au sud-est de l'aéroport de Béjaïa - Soummam - Abane Ramdane.

Lieux-dits, quartiers et hameaux

Outre son chef-lieu, El Kseur-ville, la commune est composée des localités suivantes[5] : Akham l'ghars, Ait Abdallah, Ait Sidi Ahmed, Ait Smaïl, Ait Youcef, Aguemoune, Aourir Mehren, Bethlou, Berchiche, Bezi, Bouhamed, Bounour, Bouzoulem, Bounedjamène, Domaine Messaoud, Domaine Ouarirou, Domaine Salhi, Taourirt Saïd Arab, Ibouhatmène, Imekhlef, Ibarissène, Imdounène, Tercha, Tidhiste, Tidekanine, Slim, Ihadaden, M'Larbaa, Tighilt Ougueni, Melariaze, Tala N'Sabone, Laazib, Tissiliouine, Tizi Ougdèle, Tizi Ouzemmour, Melaghaze.

Urbanisme

La construction, depuis les années 1980, de plusieurs lotissements a fait d'El Kseur un pôle d'attraction démographique, et la ville compte actuellement 20 000 habitants environ. Berchiche, est le quartier le plus bourgeois au nord de la ville, abrite plusieurs lotissements pavillons neufs et trois cités universitaires Berchiche 1 capacité de 2500 lits, Berchiche 2 capacité de 3000 lits, Berchiche 3 capacité de 2500 lits et la réalisation d'une future faculté des sciences économiques SEGC capacité pédagogiques de 14 000 places dans les hauteurs de la cité.

Toponymie

À la base, les autochtones appelaient la ville d'El Kseur Iɣil Mɛebed (en Berbère). Par contre, le nom d'El Kseur est issu de l'arabe qasar, en arabe algérien qsar, pluriel qsur, signifiant « palais » ou « village fortifié », berbérisé en Leqser ; la commune tire son nom d'un palais de justice qui a donné sa célébrité à la ville. Une autre hypothèse, plus vraisemblable, donne pour origine du nom la citadelle (qasr) érigée en 1327 lors du siège de Bgayet par les Zianides. Ibn Khaldun en parle d'ailleurs dans son ouvrage "Histoire des berbères"[6].

Histoire

Période romaine

Sur le territoire d'El Kseur, à 3 km au lieu-dit de Tiklat, se trouvent les ruines romaines de l'antique Tubusuctu (ou Tubusuptu). Cette colonie romaine était destinée aux vétérans de la VII légion d'Auguste. Elle fut fondée en 27 av. J.-C. Actuellement, il reste de nombreux vestiges, notamment les Grands Thermes, très bien conservées, les citernes qui pouvaient contenir jusqu'à 15 000 m3 d'eau et des mosaïques en très bon état mais qui ne sont toujours pas conservées dans un musée[7].

Période de la colonisation française

Durant la colonisation, El Kseur fut en 1872 un centre de peuplement européen. De nombreux Alsaciens et Lorrains s'y installèrent, surtout après la défaite française de 1870 face à la Prusse. Ce sont près de 470 colons qui s'installèrent à El Kseur qui prit le nom de Bitche. Ce nom ne restera pas longtemps puisque El Kseur ou Ighil Maabed reprendront le dessus. Aujourd'hui encore le quartier colonial est bien présent, il se trouve sur la route nationale, près de la mairie notamment.

Guerre d'Algérie

Pendant la guerre d'Algérie, El Kseur a été parmi les premières régions en Kabylie à rallier le FLN dès 1954, un groupe de militants du FLN de la région ont rejoint le maquis; c'est ce qu'on appela «le groupe d'El Kseur» de la Wilaya III au sein duquel, il y avait Salhi Hocine, Tahar Amirouchen, Khatri Madjid, Arezki Oukmamou et son frère Hocine, Mokrane Harani, Kamel Chikhi, Larbi Touati et tant d'autres. Ils deviendront tous, des officiers importants au sein de l'ALN[8]. El Kseur a été le théâtre de plusieurs batailles opposant l'armée coloniale aux maquisards de la wilaya III. Face à la menace d'attaques répétitives des maquisards algériens, l'armée française mit en place des zones interdites afin de couper les maquisards de la population et ainsi de les priver de soutien logistique et d’approvisionnement . Ces zones militaires ont été mis en place en 1955, dans la région des Aurès d'abord puis étendues en Kabylie, et dans le reste de l'Algérie.

Des camps de regroupement de populations, chassés de leurs villages, ont été construits pour contrôler le mouvement de ces populations. À El Kseur, dans un premier temps, les montagnards chassés de leur villages, souvent dans la violence[9], ont dû s'établir près de la rivière dans des campements de fortune fabriqués par leur soin. C'est en 1959 et en 1960, dans le cadre de la réalisation du Plan de Constantine que des maisons en dur ont été érigées. Elles ont surtout été faites à Berchiche, c'est-à-dire loin de colons européens. Ces camps de regroupement[10] étaient pour certains effroyables. L'ancien premier ministre français sous la présidence de Mitterrand, Michel Rocard , alors inspecteur dans l'administration centrale chargé de faire le suivi de ces camps les présentaient en 1958 comme des camps de concentration de mort lente. En effet, dans celui d'Ighzer Amokrane, dans la vallée de la Soummam, près de 1 000 personnes étaient entassées dans des conditions sanitaires déplorables, la mortalité infantile était très élevée et les morts par la faim se comptaient par centaines chaque mois.

Foyer du scoutisme algérien

El-Kseur abrite le groupe scout Salhi Hocine, l’un des plus anciens d’Algérie et certainement l’un des rares à être resté en activité permanente depuis sa création en 1943, par Abdelhamid Benzine (27 avril 1926 - 6 mars 2003). Parmi ses jeunes fondateurs figurait Sfaya Saïd, le tout premier « commissaire local ». À l’époque, le groupe s’appelait Thabet, « persévérance », nom qui paraît aujourd'hui prémonitoire au regard de sa longévité. C'est dans les années 1970 que cette dénomination fut remplacée par le nom d’un des membres du groupe, devenu à trente ans l'un des plus jeunes chahids (« martyrs ») d’El-Kseur.

Né le 14 juin 1928 à el kseur originaire Aït Oussalah Arch abrares douar I3MRANEN, Salhi Hocine fait très tôt ses premiers pas dans le militantisme révolutionnaire à Khemis-Miliana, en compagnie de son camarade de classe Si M'Hamed Bougara (autre futur chahid). En 1944, à son retour dans son village d'El-Kseur, il s’assigne pour tâche le renforcement de la structure du mouvement des Scouts musulmans algériens, auquel sa contribution fait connaître un essor considérable. Sa conduite et son dévouement en font très vite l’élément moteur de cette organisation, qui représente pour lui le cadre d'expression idéal de ses convictions patriotiques. Il tombe au champ d’honneur le 5 mai 1958.

Plateforme d'El Kseur (11 juin 2001)

Le , pendant les événements du Printemps noir, des représentants de sept wilayas (Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès, Sétif, Bordj Bouareridj et Alger) et des universités d'Alger se réunissent à la maison de jeunes Mouloud Feraoun d'El Kseur où ils rédigent une plateforme commune. Composée de quinze revendications, elle devient, sous le nom de « plateforme d'El Kseur » parfois résumé en "la plateforme", la base du mouvement citoyen des Aarchs[11].

Démographie

En 2008, la commune comptait 29 842 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1980. La ville d'El Kseur est la cinquième ville de la wilaya de Béjaïa après les villes de Béjaïa, Akbou, Amizour et Kherrata. La ville est aussi une agglomération urbaine importante de Kabylie.

Administration et politique

Économie

Pôle économique

Située à proximité du chef-lieu de wilaya et du port de Béjaïa, El Kseur est le deuxième pôle économique le plus important de la wilaya de Béjaïa par la densité de son tissu industriel. Sa position géographique qui en fait un carrefour de nombreuses voies de communication. Étant la ville la plus importante dans un rayon régional, elle est devenue naturellement le centre logistique et commercial de la région de la Kabylie. Ces dernières années s'y est développé un tissu industriel de 40 entreprises réunies dans une zone industrielle qui s’étend sur près de 150 ha, parmi lesquelles on compte :

- Cojek Cevital, spécialisée dans la fabrication des conserves et des jus.

- Toudja, spécialisée dans la fabrication des jus et des nectars.

Sport

El Kseur est une ville de sport qui possède une culture sportive solide, véritable pôle de développement du judo avec le club JSEK, qui forme et mène au plus haut niveau de jeunes judokas.Il est reconnu depuis plusieurs années comme un grand club de formation des talents à l'échelle nationale, tant par son nombre de licenciés et par ses résultats. Le volley-ball qui est le sport roi de la région de Béjaia. Le club « historique » de la ville est l'OEK crée en 1972, qui a très longtemps fait partie de l'élite du championnat d’Algérie de volley-ball. Un El Kseurois sur trois pratique une activité sportive de compétition ou de loisir notamment les randonnées.

Culture

El-kseur a toujours été un centre culturel de premier plan. Ainsi, on fête le Yennayer, célébrant le premier jour de l'an berbère héritée des temps anciens.

La scène culturelle est animée par son centre culturel et ses associations comme : L 'association touristique et culturelle TIKLAT, l'association 4e art lemri association scientifique lefnar. association tunnel vert. Association culturelle d'art théâtral (Ithran). Le groupe scout salhi hocine qui a toujours anime les grands événements culturels.

Patrimoine

Le patrimoine archéologique d'El Kseur comprend[12] :

Personnalités

- Tahar Amirouchen, secrétaire du PC de la wilaya III pendant la guerre d'Algérie et conseiller du colonel Amirouche[13];

- Salhi Hocine, lieutenant de l'ALN de la wilaya III, pendant la guerre d'Algérie[14];

- Soraya Haddad, judokate, première médaillée olympique pour le judo algérien;

- Rachid Baris, ancien footballeur international algérien et ancien président de la JS Kabylie;

- Nassim Hedroug, joueur algérien de volley-ball;

- Abderrahmane Nekli, diplomate algérien et militant africaniste;

Notes et références

- « Wilaya de Béjaïa : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.

- (en) « Climatological Information for Bejaia, Algeria », sur www.hko.gov.hk (consulté le ).

- (en) « Gare d’El Kseur-Oued Amizour: Algeria », .

- « El Kseur : fiche technique », sur le site officiel de la commune.

- « Décret no 84-365 du fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, no 67, , p. 1483 (lire en ligne).

- Foudil Cheriguen, Toponymie algérienne des lieux habités (les noms composés), Alger, Épigraphe, , p. 98.

- Jean-Pierre Laporte a écrit deux articles sur les ruines romaines de Tiklat, Les Grands Thermes de Tubusuptu, 1988

- http://www.lexpressiondz.com/actualite/204065-madjid-khatri-le-baroudeur.html

- Le témoignage d'un rescapé nous dit que son père fut abattu à bout portant par l'armée française. Il refusait de quitter sa maison, dans le hameau de Bouhamed, et fut tué pour l'exemple.

- Un mémoire de GHANEM Zoubir traite de ce sujet, Les déplacés de la guerre d'Algérie dans la vallée de la Soummam de 1955 à 1961, Paris, 2009

- Miloud Zaater, L'Algérie de la guerre à la guerre (1962-2003), Paris, L'Harmattan, , 212 p. (ISBN 2-7475-5601-8, lire en ligne), p. 172.

- Liste des sites et monuments classés de la wilaya de Béjaïa sur le site du ministère de la Culture.

- Séminaire sur le lieutenant Tahar Amirouchen sur depechedekabylie.com

- « Séminaire sur le chahid Salhi Hocine », La Dépêche de Kabylie, (lire en ligne, consulté le )