Akbou

Akbou (Aqbu en kabyle, transcrit en tifinagh: ⴰⵇⴱⵓ, en arabe: اقبو), est une commune algérienne de la wilaya de Béjaïa, en Kabylie, dans la vallée de la Soummam. Elle portait le nom de Metz pendant la période coloniale.

| Akbou | ||||

Siège de l'APC d'Akbou. | ||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | اقبو | |||

| Nom amazigh | ⴰⵇⴱⵓ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Région | Petite Kabylie | |||

| Wilaya | Béjaïa | |||

| Daïra | Akbou (chef-lieu) |

|||

| Président de l'APC Mandat |

M. Mouloud Salhi 2017-2022 |

|||

| Code postal | 06001 | |||

| Code ONS | 0625 | |||

| Indicatif | 034 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Akboucien(ne) | |||

| Population | 53 282 hab. (2008[1]) | |||

| Densité | 1 021 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 36° 27′ nord, 4° 33′ est | |||

| Altitude | 200 m Min. 180 m Max. 400 m |

|||

| Superficie | 52,18 km2 | |||

| Divers | ||||

| Budget | [2] | |||

| Localisation | ||||

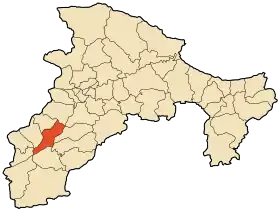

Localisation de la commune dans la wilaya de Béjaïa. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

Géographie

Localisation

Akbou est située dans la vallée de la Soummam, en Kabylie. Elle est délimitée à l'est par la Soummam, qui la sépare de la commune d'Amalou et au sud par l'oued Sahel, appelé localement "Asif Ɛebbas", qui la sépare de la commune d'Aṭ-R'zine.

Relief, géologie, hydrographie

Située à une altitude moyenne de 280 m, la commune d'Akbou s'étend sur 52,18 km2 ; comprenant deux zones distinctes :

- le plateau d'Akbou et de Tifrit où se trouve le périmètre urbain ;

- la plaine d'Azaghar où se trouvent les périphéries, notamment les villages de Lazib et de Colonel Amirouche (anciennement : Riquet).

Akbou se trouve à la confluence de l'Oued Sahel et de l'Oued Bousselam. C'est à partir de ce point de confluence que le cours d'eau prend son nom d'oued Soummam.

Transports

La commune est traversée par les routes suivantes :

- RN 26 : Bejaia-Tazmalt

- RN 26A : Akbou-Chellata

- CW 14A

Elle est reliée au réseau SNTF (ligne de Beni Mansour à Bejaia).

Urbanisme

Le chef-lieu, Akbou, est composé de plusieurs zones[3] : le centre urbain, la zone urbaine à dominante d'habitations, la zone urbaine équipements spéciaux, la zone dominante d'activités, la zone à urbanisation future, la zone d'intérêt économique urbaine de réserve.

Lieux-dits, quartiers et hameaux

En dehors d'Akbou, on y trouve les localités d'Azib Benali Chérif, Tifrit, Taharacht et Azaghar.

Toponymie

Le nom d'Akbou est d'origine kabyle, en rapport avec le verbe qbebbi et son dérivé aqabiw, qui signifie « proéminence, tertre, élévation », référence directe au piton dominant la ville, le piton d'Akbou[4].

Histoire

Préhistoire

Bien que la ville d'Akbou soit de création tardive - elle fut fondée par l'administration coloniale française en 1874 -, un site préhistorique remarquable se trouve sur le versant sud-est de l'Adrar Gueldamne : il s'agit des Grottes de Gueldaman, à l'est de la ville. Dominant la vallée du Debbous de plus de 250 m, une de ces grottes a été occupée durant le Néolithique par des hommes qui façonnèrent céramique et outils sur os et sur silex. Des fouilles entreprises dans la grotte mirent aux jours des ossements d’animaux pouvant résulter de bêtes abattues plus loin dont les carcasses apparemment sans crâne ont été transportées jusqu’à la grotte. Il s'agit de Ceratotherium, Loxodonta, Macaca, Hystrix cristata et de quelques tortues et coquillages[5]. Le nombre restreint d’ossements trouvés à l’état naturel est à mettre en relation avec leur utilisation comme matière première pour la fabrication d’outils en os découverts sur place en très grandes quantités[6]. Une datation par le carbone 14 effectuée sur des ossements de Bos taurus renseigne sur la domestication de cet animal dans le Nord du pays[6].

Antiquité

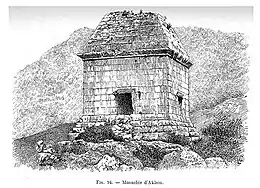

Le vestige le plus remarquable de cette période est le mausolée romain d'Ausium, attribué à la famille numide romanisée de Firmus. Il est situé dans la vallée de la Soummam.

L'époque de la régence d'Alger

La vallée de la Soummam fait alors partie du beylik de Constantine, mais est très proche du royaume des A£it Abbes (At Ɛebbas), État quasi indépendant dirigé par la dynastie des Amokrane (Mokrani), dont le centre est, dans les Bibans, la citadelle de la Kalâa (située dans l'actuelle commune d'Ighil Ali).

L'époque de la conquête française

En 1851, Chérif Boubaghla lance une attaque contre l'Azib que possède Sî ben 'Alî Chérîf, marabout de Chelatta, au bas de la vallée. Les Français décident peu après, la construction d'un bordj, maison forte et maison de commandement pour protéger le marabout et, à travers lui, asseoir leur autorité sur le pays. Sî ben 'Alî Sharîf a alors le commandement, en grande partie nominal, sur les Illoulen u-Sameur, les Aït Aïdel et les Ouzellaguen. Le marabout obtient plus tard, le titre de bachagha de la part des Français, qui sied mieux à son amour-propre.

L'insurrection de 1871

Akbou a été le second épicentre de l'insurrection de 1871. Celle-ci, commencée en mars à Bordj Bou Arreridj dans la Medjana, sous la direction du bachagha Mokranî, trouve en mai un puissant relais à Seddouk, sous l'autorité de Cheikh El Haddad, alors le personnage le plus en vue de la confrérie de la Rahmaniya en Algérie. Seddouk faisait alors partie du commandement de Sî Ben 'Alî Chérîf, dont le rôle dans le déclenchement de l'insurrection reste controversé et jamais mis en évidence avec précision. En tout cas, dès les premières attaques des insurgés, il se réfugie dans le bordj.

La commune mixte d'Akbou

Après l'échec de l'insurrection, les autorités françaises menèrent une répression terrible contre les populations insurgées touchant les biens et les personnes. Les terres fertiles de la vallée de la Soummam sont confisquées et dévolues à la colonisation européenne. Le centre de colonisation de Metz est créé pour accueillir des colons dont certains viennent des territoires annexés au début de 1871 par les Allemands (l'Alsace-Lorraine). Les autorités françaises suppriment le Bachaghalik de Chellata et établissent à sa place une commune mixte, regroupant les centres de colonisation nouvellement créés et des localités indigènes, regroupées en douars délimités à la suite d'un Sénatus-Consulte de Napoléon III[7].

La localité d'Akbou est choisie comme chef-lieu de la commune-mixte, qui porte son nom. C'est de là que date l'essor de la ville, qui jusqu'alors n'avait été qu'un bourg de moindre importance. La ville d'Akbou administre désormais la partie haute de la vallée de la Soummam. Les Français privilégièrent la plaine fluviale pour y attirer les populations et contrôler ainsi, au mieux, les montagnes environnantes.

Démographie

Akbou est la deuxième commune la plus peuplée de la wilaya de Béjaia après Béjaia[8], et également la 2e agglomération avec 43 000 habitants, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2008, la population de la commune d'Akbou est évaluée à 53 282 habitants contre 19 992 en 1977 :

Administration et politique

En février 2020, l’ancien maire d’Akbou, Abderrahmane Benseba, maire de 1997 à 2017, est condamné à la prison à perpétuité par le tribunal de Béjaïa. Il était notamment poursuivi pour « mauvaise gestion des affaires de la commune », « falsification de documents officiels » et « trafic d’influence »[10].

Économie

Akbou joue un grand rôle économique dans la région de par la densité de son tissu industriel. Sa réputation qui a largement dépassé les frontières nationales, s’est construite autour d’une ZAC de 50 dynamiques entreprises qui s’étend sur près de 50 ha. En perpétuelle extension à cadence accélérée, cette Silicon Valley version locale est en voie de s’enrichir d’un terrain de 80 ha qui la fera passer au stade de zone industrielle tout en lui permettant de répondre à la très forte demande d’investisseurs qui ont exprimé le désir de s’y installer. Le dynamisme de cette enclave économique a fait oublier qu’Akbou dispose déjà d’une zone industrielle avec de grandes entreprises étatiques comme Alcovel, Mac soum et Sonaric ou privées comme Danone Djurdjura[11].

À cela, il faut ajouter deux gros marchés. Le premier est un marché de gros de fruits et légumes classé troisième au niveau national. Le deuxième est un marché de véhicules de dimension plus que respectable et qui affiche une moyenne de 5000 véhicules chaque semaine.

Autre atout économique, sur le plan de l’hydraulique, Akbou bénéficie de l’apport du grand barrage de Tichy-haf. À cet effet, trois grands réservoirs sont inscrits pour répondre aussi bien aux besoins de la population que de l’industrie et de l’agriculture.

Avec un budget communal annuel de 2 milliards de dinars où la fiscalité représente plus de 95 % des rentes de la commune, Akbou est une ville très riche (parmi les 20 communes les plus riches d'Algérie).

Seule ombre à ce tableau idyllique, les seules liaisons routières utilisables sont les axes N26-N5 pour rejoindre l'Autoroute Est-Ouest (l'échangeur n°25 est à 45km - 1h de route) et N26-N12 pour rejoindre Béjaïa (72 km - 1h20 de route). Les liaisons directes vers le sud par la N106 ou vers le nord par la n26A sont des routes de montagnes difficilement accessibles au trafic poids-lourds. Saturées ou dégradées, les pénétrantes d’Akbou sont toutes dans un état lamentable[12].

Depuis ,la Commune d'Akbou est desservie par l'autoroute de Béjaia la liant à l'autoroute Est/Ouest.

Vie quotidienne

Sports

- Club de football l'OA

- Club de football la JSA, ORBA

- Club de handball le RCA, ESA et USA

- Club de volleyball l'USPA

- Club de handball MFA et ESA

- Club de football féminin et futsal masculinCFA

Jumelages

Patrimoine

- Site préhistorique de Gueldaman (Grottes de Gueldaman)

Mausolée d'Aqbu

Mausolée d'Aqbu

L'Adrar Gueldaman est situé sur la rive droite de la Soummam à l’Ouest d’Akbou. Il constitue la terminaison occidentale de la chaîne tellienne des Babors. Il s’étend sur 7 km et présente une crête dentelée plus ou moins sinueuse, qui s’élève d’Ouest (alt. 556 m) en Est (alt. 898 m). Dans le prolongement de son extrémité occidentale, sur la rive gauche de la Soummam, à hauteur du point de confluence entre l’oued Sahel (Asif Abbas) et l’oued Bou-Sellam, s’observe une petite éminence rocheuse sub-conique, le piton d’Akbou (alt. 431 m). Les versants N-W et S-E de l’Adrar Gueldaman sont situés respectivement sur les territoires des communes d’Amalou et de Bouhamza (ancien nom : Ighi Aberkane).

Sur le versant S-E de l’Adrar Gueldaman, à 507 m d’altitude, au-dessus du hameau de Tasfart, s'ouvrent plusieurs grottes naturelles. Une d'elles (GLD1 / Ifri Boubdhour) a livré une documentation archéologique au début du XXe siècle et au cours des récentes recherches préhistoriques entreprises depuis 2010 par le CNRPAH (Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques, Alger). En 2010 deux autres grottes préhistoriques (GLD2 et GLD3) furent découvertes par les chercheurs du CNRPAH. Dans chacune d’elles, des indices d’une occupation humaine préhistorique ont été recueillis.

Le Mausolée romain d’Ausium, situé sur le piton d'Akbou est un monument funéraire datant vraisemblablement du IIIe siècle apr. J.-C. (cf. références bibliographiques : S. Gsell, J- P. Laporte et F. Kherbouche).

- Château de Petra

On notera l'existence historique du château de Petra, implanté au lieu-dit Mlakou[13], à 8 km au nord-est d'Akbou. Il fut rasé par le général romain Théodose lors de la guerre contre le prince Berbère Firmus vers la fin du IVe siècle apr. J.-C. (cf. référence bibliographique : Ammien Marcelin, G. Camps, F. Kherbouche, Y. Moderan). Plusieurs vestiges de cette construction subsistent à ce jour (pierres taillées, dalles et tuiles en terre cuite, tessons de poteries, etc.). Le Général Théodose s'empara de l'oppidum Lanfacteuse, situé probablement sur les hauteurs d'Akbou. On signale l'existence d'un site antique situé non loin du village d'Ighil Oumced, où plusieurs vestiges ont été déterrés, notamment deux stèles funéraires à registres dont une porte des inscriptions latines.

- Mausolée turc

Parmi les civilisations ayant laissé une empreinte à Akbou, figure celle des Turcs. À voir le monument érigé, jadis, au nord-est du centre-ville, à proximité de la Cité des Pins, on est tenté d'affirmer qu'il s'agissait d'un lieu de culte, vu les ressemblances qu'il présente avec certains mausolées en Turquie ; celui du sultan Mehmed Ier, à Brousse, notamment. En effet, la forme hexagonale du mausolée, son dôme, ainsi que le style des chambres, des fenêtres sont autant d'éléments qui appuient, à plus d'un titre, cette hypothèse.

Personnalités liées à la commune

- Mohamed Haroun, militant de la cause berbériste, y est né en 1949.

- Abderrahmane Farès, président de l'Exécutif provisoire, à l'aube de l'indépendance de l'Algérie natif de la commune voisine : Amalou.

- Djamel Zenati, député du Front des forces socialistes, et militant de la cause berbériste.

- Zaher BENKHELLAT, militant pour la démocratie et les libertés.

- Masnsen BUJENAD, fondateur du mouvement des jeunes écologistes d'Algérie et militant des droits de l'homme.

- Mhand Afroune, auteur, compositeur et interprète, originaire du village Colonel Amiroche, ex Riquet.

Notes et références

- « Wilaya de Béjaïa : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.

- 900 millions de DA (2007)

- « Décret no 84-365 du fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, no 67, , p. 1487 (lire en ligne).

- Mohand-Akli Haddadou, Dictionnaire toponymique et historique de l'Algérie, Tizi Ouzou, Éditions Achab, (ISBN 9789947972250), p. 149-150.

- A. Beaumais et Paul Royer, « Fouilles de l'Adrar Gueldaman. Première partie », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 23, no 9, , p. 223–227 (ISSN 0037-9514, DOI 10.3406/bspf.1926.5938, lire en ligne, consulté le )

- Yasmina Chaid Saoudi, « Contribution à la connaissance des faunes préhistoriques d’Algérie », ikosim, (lire en ligne)

- La création des communes mixtes et des douars est une mesure générale dans l'Algérie coloniale au début de la IIIe République.

- (en) the People's Democratic Republic of Algeria - Béjaia (Geohive)

- (en) Population de Akbou (World Gazetteer)

- L’ancien maire d’Akbou condamné à la prison à perpétuité, sitelibere-algerie.com, 12 février 2020.

- « liberte-algerie.com/actualite/… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Akbou rêve d'un nouveau statut elwatan.com

- Patrimoine archéologique de Béjaïa : Le site de Mlakou abandonné, site elwatan.com, 4 mai 2021.

Bibliographie

Archives

- Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence : notamment les fonds des provinces-divisions d'Alger et de Constantine, de la subdivision de Sétif, des cercles de Sétif, de Bordj bou Arreridj et de Bougie, du commandement (puis bachagalik) de Ben Ali Chérif et de l'annexe de cercle puis de commune mixte d'Akbou

- Archives du Service Historique de la Défense à Vincennes

Ouvrages

- Antiquité

- Ammien Marcellin, Histoire romaine, XXIX

- Stéphane Gsell, Les Monuments antiques de l'Algérie, t. 2, 1901

- Yves Moderan, « Firmus », Encyclopédie Berbère, XX, 1998, p. 3134-3136

- Jean-Pierre La porte et Farid Kherbouche, « Mausolées royaux et princiers d’Afrique du Nord », Encyclopédie Berbère, XXX

- Kabylie

- Gabriel Camps, « Gildon », Encyclopédie Berbère, XIX, 1997, p. 2845-2855

- Farid Kherbouche, « Mlakou », Encyclopédie Berbère, XXX

- Alain Mahé, Histoire de la Grande Kabylie, XIXe – XXe siècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, Alger, Éditions Bouchene, 2001, 650 p.

- Conquête de l'Algérie

- Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1964 (3e édition, 1986, (ISBN 2130361900), chapitre IX (L'insurrection de 1871)

- Louis Rinn, Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 1891, 672 p.

- Noël Robin, Histoire du chérif Bou Bar'la, Alger, A. Jourdan, 1884, 294 p.

- Noël Robin, Notes historiques sur la Grande Kabylie de 1838 à 1851, Alger, 1905, 269 p.