Domenico Veneziano

Domenico Veneziano (vers 1400 - 1461), surnom de Domenico di Bartolomeo, est un peintre vénitien du XVe siècle probablement né à Venise en 1410.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activité | |

| Maîtres | |

| Lieux de travail |

Il est à l'origine de l'usage des couleurs très claires, imprégnées de lumière, utilisées par Piero della Francesca, et de la tendance linéaire d'Andrea del Castagno et d'Antonio et Piero del Pollaiolo.

Biographie

Formation

L'artiste est peut-être né à Venise vers 1410 (si l'on peut prendre comme indication de naissance le surnom de « vénitien » qui apparaît dans sa propre signature dans des œuvres telles que le Tabernacle Carnesecchi et le Retable de Santa Lucia dei Magnoli). Malheureusement, nous ne savons rien de sa formation qui, pour certains historiens, semble être entièrement toscane. Si l'on suppose qu'il la commence à Venise, découvrant les nouveautés de la peinture flamande, il faut alors considérer qu'il s'installe à Florence entre 1422 et 1423 où il est l'élève de Gentile da Fabriano, dont il tient son goût du détail naturaliste et du luxe ostentatoire, puis à Rome, où il travaille avec Pisanello entre 1423 et 1430[1]. Dans ses œuvres, le retour aux modes gothiques tardifs, s'il peut s'expliquer par l'influence des artistes précités, peut aussi avoir été influencé par l'œuvre contemporaine de Benozzo Gozzoli et par la production des ateliers dédiés à la décoration des coffres.

A Rome, Domenico est initié par Pisanello au goût pour les subtilités descriptives et pour l'attention particulière aux effets de lumière. Dans les mêmes années, y résident aussi Masolino et, peut-être, Masaccio (fresques de Saint-Clément-du-Latran) et Paolo Uccello qui collabore avec Masolino sur le cycle perdu des Hommes illustres du Palazzo Orsini[2].

Retour à Florence

Son retour à Florence se situe peut-être en 1432, la même année que celui de Masolino. À cette époque, Domenico doit entamer une carrière indépendante[2].

Ses premières œuvres à Florence sont : la Vierge à l'Enfant connue sous le nom de Madonna Berenson de la Villa I Tatti à Settignano, la Madonna del Roseto à Bucarest et le Tabernacle Carnesecchi , dont des parties sont aujourd'hui à la National Gallery de Londres. Ces œuvres sont imprégnées de différents influences, du gothique tardif à celles des premiers maîtres de la Renaissance florentine[2].

Pérouse

La première documentation fiable sur l'artiste remonte à 1438, lorsqu'il envoie une lettre de Pérouse, où il réside plusieurs années, à Pierre Ier, dans laquelle il mentionne les liens qui le lient depuis longtemps à la la famille Médicis et souhaite une commande d'un retable pour le chef de la maison. Il s'y montre aussi au courant des événements artistiques florentins, en particulier des engagements qui occupent ses collègues Lippi et Angelico, témoignage de sa bonne connaissance du milieu florentin[3].

Il travaille sur des fresques perdues dans une salle du Palazzo Baglioni, vues par Vasari, déjà en mauvais état et maintenant disparues.

Fresques de l'église Sant'Egidio

Gemäldegalerie, Berlin

En 1439, il se voit confier la décoration de l'église Sant'Egidio avec un cycle de fresques sur les Histoires de Marie, œuvre capitale de la deuxième génération de peintres de la Renaissance florentine à laquelle participent également Piero della Francesca, Andrea del Castagno et Alesso Baldovinetti, malheureusement détruites et aujourd'hui connues uniquement à travers des descriptions et quelques fragments, cependant peu significatifs, trouvés sous les murs de l'édifice et exposés dans le Cenacolo di Sant'Apollonia à Florence. Domenico Veneziano travaille sur les fresques aux côtés du jeune Piero, faisant un Mariage et les laissant ensuite inachevées[4].

Le tondo avec l'Adoration des mages remonte à la même période. Il s'agirait d'une commande de Pierre de Médicis dans laquelle le monde féerique du gothique tardif et la nouvelle construction en perspective s'intègrent parfaitement dans un grand paysage d'origine flamande[4]. Dans ce médaillon, conservé à la Gemäldegalerie de Berlin, Domenico illustre magnifiquement dans les vêtements des mages, les goûts de la « haute couture » florentine[5]. Certains experts datent également le Tabernacle Carnesecchi de cette période.

Retable de Santa Lucia de' Magnoli

Entre 1445 et 1447 environ, il exécute son chef-d'œuvre, le Retable de l'église Santa Lucia de' Magnoli à Florence, aujourd'hui au musée des Offices, dans lequel il représente une conversation sacrée, avec la Vierge et l'Enfant intronisés entourés des saints François, Jean Baptiste, Zénobe, proto-évêque de Florence, et Lucie. Les personnages sont insérés dans une loggia ouverte, construite avec une perspective à trois points de fuite et simulant la forme d'un triptyque. Derrière, à travers une ouverture, on aperçoit les formes de trois orangers sur un ciel bleu. L'élément linéaire est annulé par la lumière naturelle très claire, comme celle du matin, qui vient d'en haut à droite, mettant en valeur les profils des personnages et éclaircissant les couleurs[4]. À la place des tons sombres et clairs « à la Gentile », on trouve désormais des nuances plus lumineuses et plus délicates, en accord avec des reflets pastels[6].

La prédelle comprend les panneaux avec Saint François recevant les stigmates et Saint Jean-Baptiste dans le désert, conservés à Washington, l'Annonciation et le Miracle de saint Zénobe, à Cambridge, et le Martyre de sainte Lucie à Berlin. Ce sont des scènes très innovantes, dans lesquelles un récit vivant se mêle à des notes de réalisme et d'expressionnisme (Miracle de saint Zénobe), maintenant d'une abstraction enchantée (comme les montagnes prismatiques des deux premiers compartiments).

Voyage dans les Marches

Vasari rapporte que dès le retable terminé, Domenico part pour les Marches (1447), appelé avec Piero della Francesca pour décorer la voûte de l'église du sanctuaire de Lorette. Une épidémie de peste force les deux artistes à quitter rapidement les Marches, laissant le travail inachevé, qui sera ensuite détruit[7].

Activité tardive

Les deux coffres peints pour le gentilhomme florentin Marco Parenti, dont il reste la documentation des paiements en 1447 et 1448, sont également perdus. La Vierge et l'Enfant de Washington[7] fait aussi référence à la phase tardive de l'artiste.

Parmi les fresques de la chapelle Cavalcanti de Santa Croce détachées en 1566, celle des Saints Jean-Baptiste et François est visible dans le musée de la basilique. Un document témoigne de leur paiement en 1454[7].

Par la suite, l'artiste est mentionné dans un document comme l'un des peintres les plus talentueux d'Italie, appelé à évaluer, avec Filippo Lippi et Fra Angelico, les fresques de Benedetto Bonfigli dans la chapelle des prieurs à Pérouse. Toujours en 1457, il est mentionné dans le livre des dépenses de la Sainte Trinité à Pistoia pour avoir jugé le retable de la Trinité de Pesellino et Filippo Lippi. Ces témoignages mettent en lumière l'estime portée à cet artiste, bien qu'aucune de ses œuvres de cette période ne soit connue[7].

Deux de ses tableaux sont mentionnés dans l'inventaire de 1492 des Médicis et maintenant perdus : un personnage assis dans un tabernacle à moitié nu, avec un crâne à la main et un visage de femme[7].

Il meurt en 1461. Selon une légende, rapportée par Giorgio Vasari dans Le Vite, Veneziano aurait reçu d'Antonello de Messine le secret de la peinture à l'huile avant de le communiquer à Andrea del Castagno, lequel, poussé par une horrible jalousie, l'aurait assassiné. Cependant Castagno est mort vers 1457, quatre ans avant Veneziano[2]. L'historien d'Arezzo lui a également attribué à tort l'introduction de la peinture à l'huile : toutes ses œuvres connues sont a tempera[2].

Apports

Ses meilleures œuvres ont disparu. Son style se caractérise par une grande luminosité, l'emploi d'une palette de tons clairs et par la création de grands espaces sans fioriture, le ciel, par exemple, dans Saint Jean dans le désert.

Domenico Veneziano joue un rôle capital dans l'école florentine. Quand il arrive dans la cité vers 1438, il prétend y égaler Fran Angelico et Filippo Lippi. De fait, il apporte un sens du coloris clair qui modifie la leçon de Masaccio : les figures graciles sont proches du gothique, mais l'espace et la lumière sont résolument « modernes »[8].

Œuvres

- Tabernacle de la via Carnesecchi, v 1435, fresque transférée sur toile, National Gallery, Londres[9].

- Vierge à l'Enfant, 241 × 120 cm ;

- Saint avec une barbe et Saint sans barbe, 45 × 35,5 cm.

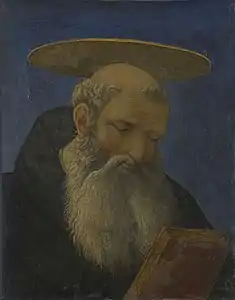

Saint avec barbe

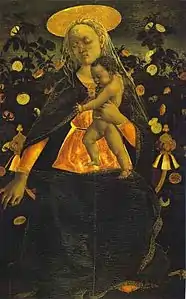

Madone

Saint sans barbe

- Vierge à l'Enfant, 1435-1437, bois, 86 × 61 cm, Villa I Tatti, Florence.

- L'Adoration des mages, tempera sur bois, tondo de 84 cm, 1440-1443, Gemäldegalerie (Berlin) probablement commandé pour le palais de la riche famille Médicis.

- Vierge à l'Enfant, v.1440, tempera sur bois, 80,8 × 53,2 cm, Musée national d'Art de Roumanie.

- Portrait de Jeune homme, v.1440, autrefois attribué à Paolo Uccello, Chambéry, Musée des Beaux-Arts.

Son œuvre la plus considérée est le retable de 1445, initialement sur l'autel de l'église Santa Lucia dei Magnoli à Florence. Il y montre une palette tellement inhabituelle pour cette période que Vasari a écrit qu'il avait été peint à l'huile.

- Panneau central : Conversation sacrée : Vierge à l'Enfant entourée des saints Lucie, François, Jean-Baptiste et Zénobe de Florence (Conversation sacrée) (1445), conservée au musée des Offices. Tempera sur bois, 209 × 216 cm.

- Prédelle de cinq petits panneaux aujourd'hui dispersés dans différentes collections.

- Saint François recevant les stigmates, 27,5 × 30,5 cm, Samuel H. Kress Collection, National Gallery of Art, Washington ;

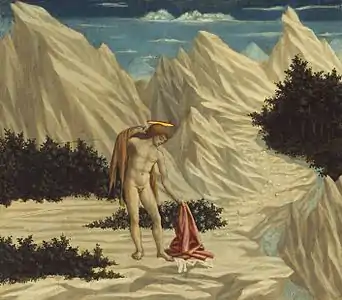

- Saint Jean dans le désert, 28,4 × 31,8 cm, Samuel H. Kress Collection, National Gallery of Art, Washington ;

- L'Annonciation, 27 × 54 cm, Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cette Annonciation condense les qualités de l'artiste ; elle est , de plus, particulièrement intéressante dans la mesure où elle conserve le souvenir du panneau (perdu) consacré par Masaccio à ce thème : la rigueur de la construction architecturale et la force de la percée centrale constituent un développement très fort d'une disposition déjà entrevue ailleurs. On aboutit dès lors à une disposition type, abondamment reprise et variée par la suite. Domenico s'y montre ici l'un des florentins (d'adoption) les plus résolument « modernistes »[10] ;

- Un miracle de saint Zénobe, 28,6 × 32,5 cm, Fitzwilliam Museum, Cambridge ;

- Martyre de sainte Lucie, 25 × 29 cm, Staatliche Museen, Berlin.

_-_WGA06432.jpg.webp)

Saint François recevant les stigmates

Washington.

Saint Jean dans le désert

Washington.%252C_fitzwilliam_museum%252C_Cambridge.jpg.webp)

Annonciation

Fitzwilliam Museum._-_WGA06435.jpg.webp)

Miracle de saint Zénobe

Fitzwilliam Museum.%252C_berlino.jpg.webp)

Martyre de sainte Lucie

Staatliche Museen, Berlin.

- Autres œuvres

- Vierge à l'Enfant, 1447, tempera sur bois, 83 × 57 cm, National Gallery of Art, Washington.

- Saint Jean Baptiste et Saint François, 1454, fresque détachée, 190 × 115 cm, Musée de l'Œuvre de Santa Croce, Florence.

Vierge à l'Enfant, 1437

Villa I Tatti, Florence.

Vierge à l'Enfant

v. 1440

Musée national, Roumanie.

Vierge à l'Enfant, 1447

National Gallery, Washington.

Saint Jean le Baptiste et saint François, 1454

Œuvre de Santa Croce.

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Domenico Veneziano » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Domenico Veneziano » (voir la liste des auteurs).

- Tra le numerose ipotesi sul maestro di Domenico Veneziano (tra Paolo Uccello, Beato Angelico e Masaccio), è questa a riscuotere oggi più credito, descritta da Kenndy e sviluppata da Wohl.

- Paolieri, cit., p. 42.

- Paolieri, cit., p. 40.

- Paolieri, cit., p. 44.

- Stefano Zuffi, Le Portrait, Gallimard, (ISBN 2-07-011700-6), p.36

- Paolieri, cit., p. 52.

- Paolieri, cit., p. 54.

- Arasse, p. 284.

- National Gallery de Londres

- Arasse, p. 284-285.

Annexes

Bibliographie

- Daniel Arasse, L'Homme en perspective - Les primitifs d'Italie, Paris, Hazan, , 336 p. (ISBN 978-2-7541-0272-8).

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Domenico Veneziano » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource).

- (it) Annarita Paolieri, Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno, Scala, Florence, 1991. (ISBN 88-8117-017-5).

- (de) W. Bombe, Der Palast des Braccio Baglione in Perugia und Domenico Veneziano, dans «Repertorium für Kunstwissenschaft», XXXII (1909), pp. 295–301.

- (it) L.H. Heydenreich, Il Primo Rinascimento, arte italiana, Bur Arte.

- (it) Giorgio Vasari, Le Vite, 1568.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (de + en + la) Sandrart.net

- (en) Union List of Artist Names

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :