Domaine de Mariemont

Le domaine royal de Mariemont, situé à Morlanwelz dans la province belge de Hainaut, est issu d'un ancien domaine royal créé au XVIe siècle par Marie de Hongrie. Cédé par son dernier propriétaire, Raoul Warocqué (1870-1917), à l'État belge, le domaine est aujourd'hui un parc public, qui est également arboretum, et dans lequel se trouve entre autres le musée royal de Mariemont.

| Pays | |

|---|---|

| Province | |

| Arrondissement administratif | |

| Arrondissement administratif | |

| Commune | |

| Commune | |

| Coordonnées |

50° 28′ 04″ N, 4° 14′ 26″ E |

| Statut |

Parc d'un château (d) |

|---|---|

| Patrimonialité |

| Origine du nom | |

|---|---|

| Fondateur |

Origine et histoire

Un pavillon de chasse : Marie de Hongrie

Le domaine de Mariemont doit son nom (le mont de Marie) à sa fondatrice, Marie de Hongrie (1505-1558), sœur de Charles Quint (1500-1558). À vingt ans veuve de Louis II de Hongrie, elle est chargée de gouverner les Pays-Bas bourguignons et reçoit le bénéfice viager des villes et terres de Binche.

Tout en faisant construire à Binche un palais de style Renaissance, sa passion pour la chasse la pousse à édifier un pavillon de chasse en 1546 en lisière des bois de Morlanwelz, sur un coteau dominant La Haine. Elle exproprie les exploitations agricoles sur une superficie de 90 hectares. L'endroit prendra le nom de Mariemont. Elle fait appel à un architecte montois, Jacques Dubroeucq, qui dessine les plans du bâtiment et très probablement des jardins.

Les travaux du pavillon de chasse commencent le , et le chantier est accessible au public en février 1547. Fin 1547, une fausse charpente est dressée au sommet de la construction pour la protéger des pluies de l’hiver. Au printemps, la hauteur totale est de plus ou moins 14 mètres. Présentant l’aspect d’une tour rectangulaire à deux étages entourée d’un fossé et augmentée d’une tourelle, le pavillon comprend au rez-de-chaussée une grande salle, une sallette, une chambre pour la reine, une garde-robe et un petit cabinet. S'y ajoutent une cuisine et une chapelle de petites dimensions. Le premier étage est identique, mis à part deux chambres aménagées au-dessus de la cuisine. Au deuxième et dernier étage, on trouve une sallette, une garde-robe et un cabinet. Deux escaliers en colimaçon sont prévus : le premier, privé, pour la chambre de la reine, le second dans la tourelle conduit à la terrasse à parapet. De nombreuses fenêtres éclairent les appartements : il y a six fenêtres par façade. La déclivité du jardin permet la création d’un grand escalier de treize degrés conduisant au domaine forestier. Une flore diversifiée embellit les espaces verts où coulent de nombreuses fontaines[1]. En 1549, le pavillon de chasse servira de décor aux réjouissances organisées pour Charles Quint lors de la présentation de son fils Philippe II (1527-1598) comme successeur.

En 1554, le pavillon est incendié par les troupes d'Henri II de France (1519-1559) en guise de représailles pour la destruction de son château de Folembray. Une campagne de restauration est de suite lancée et se termine en 1560. Du Broeucq entreprend sur-le-champ les travaux de restauration. Ils seront achevés en 1560, deux ans après la mort de Marie, qui s’était retirée dans un couvent en Espagne en 1556 lors de l’abdication de son frère. Le domaine reste entretenu mais n’accueille aucun hôte de marque durant près de 40 ans[1].

Son calme champêtre séduisit non seulement la reine Marie de Hongrie, mais aussi l’infante Isabelle d’Espagne, le Roi-Soleil, le duc Charles de Lorraine… : pendant deux siècles et demi, de 1546 à 1789, Mariemont fut la résidence de campagne des gouverneurs des Pays-Bas bourguignons, espagnols et autrichiens. Et même, pendant dix ans, de 1668 à 1678, des maisons royales de France avant de tomber aux mains de riches industriels[1].

L’homme d’affaires Raoul Warocqué, qui a fait fortune dans le charbonnage, réussit le pari de réunir en peu d’années un ensemble prestigieux d’œuvres d’art qu’il destina au musée.

Premier château : Albert et Isabelle d’Autriche (1598-1621)

Les archiducs d'Autriche Albert et Isabelle, eux aussi passionnés de chasse, sont séduits par Mariemont et en font une résidence royale. De grands travaux sont dirigés par l’architecte Wenceslas Cobergher. On assèche et restaure les bâtiments et on agrandit : quatre pavillons d’angle sont ajoutés au corps central, de même que des communs afin d'accueillir la cour. On peut désormais réellement parler d’un château à Mariemont.

C’est aussi une période faste pour le jardin qui est confié aux soins de l’architecte Pierre Lepoivre (nl). L’objectif est d’évoquer ceux d’Aranjuez où l’archiduchesse a passé son enfance. Cette influence se lit notamment dans le développement des jeux d’eau. Le domaine est également élargi : il atteint une superficie de 500 hectares. Cette grande époque se termine avec la mort d’Isabelle en 1633.

Période française

De 1668 à 1678, le domaine de Mariemont est français. Le traité d’Aix-la-Chapelle en fait une possession de Louis XIV. Mais cela ne s’est pas fait sans peine : la reine régente d’Espagne est réticente à l’idée d’inclure Mariemont dans ce transfert de propriétés. Louis XIV s’en empare par la force le et en fait une de ses maisons royales : il y séjourne au moins deux fois, en 1670 et 1675. Son attachement à cette terre est illustré par un épisode de la tapisserie dite tenture des Mois ou des Maisons Royales où le mois d’août est figuré par une partie de chasse à Mariemont.

Période espagnole

En 1678, le domaine repasse à l’Espagne. Maximilien-Emmanuel de Bavière entame une série de travaux et d’agrandissements dans les années 1690. La galerie qui relie le château aux communs est d’ailleurs baptisée à cette occasion « quartier de Bavière ».

Ces attentions sont de courte durée : l’édifice est de nouveau abandonné à la suite des troubles causés par la succession des gouverneurs dans les provinces des Pays-Bas méridionaux, certains se désintéressant de leurs possessions. Les avoirs du domaine sont mis à mal par les intempéries, le braconnage et le pillage par la population avoisinante.

Période autrichienne

En 1714, par le traité de Rastadt, les Pays-Bas méridionaux passent à la maison d’Autriche et c’est, à partir de 1725, l’archiduchesse Marie-Élisabeth d'Autriche qui les gouverne. Très pieuse, elle fait construire une chapelle à Mariemont en 1739. L'architecte en est Jean-André Anneessens (nl).

Elle élabore aussi un projet destiné à mettre en valeur les eaux de Mariemont. Celles-ci ont toujours eu une certaine renommée et leurs vertus sont cautionnées par les scientifiques de l’époque. L’objectif final est de concurrencer les eaux de Spa.

Quelques aménagements sont réalisés dans ce sens : le domaine est agrandi de quelques hectares pour englober la fontaine minérale de Haine-Saint-Pierre qui est reliée par une allée au château. Ce projet tournera à rien : personne ne s'y intéresse après le décès de l’archiduchesse survenu un an plus tard.

Deuxième château : Charles de Lorraine

En 1754, le nouveau gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles-Alexandre de Lorraine, décide de raser le château pour en construire un autre totalement neuf et au goût du jour. Les plans sont conçus par l’architecte Jean-Nicolas Jadot. L’édifice est encore remanié entre 1766 et 1774 par l'architecte Laurent-Benoît Dewez.

Les jardins sont eux aussi totalement transformés en un jardin à la française. C’est à cette époque qu’est construite l’orangerie. De grandes fêtes sont organisées à Mariemont.

Le nouveau château est incendié au cours des combats qui précèdent l’annexion des Pays-Bas autrichiens à la jeune république française en 1794. D'autres graves dégâts et pertes sont une fois de plus causés par un pillage systématique par les habitants des environs.

Château bourgeois : les Warocqué

À la fin du XVIIIe siècle, le domaine de Mariemont est mis en vente parmi une série de biens confisqués par l’État français. Le château est en ruines.

L’ensemble des terres est acheté par deux frères, Isidore et Nicolas Warocqué (1773-1838), industriels de la région. Aidés de trois actionnaires, ils envisagent d’exploiter les gisements de charbon présents sur le site et fondent en 1802 la « Société minière du parc de Mariemont ». Administrateur habile, Nicolas s’enrichit rapidement.

En 1829, il achète à son compte la forêt de Mariemont pour en faire son domaine privé et y construire son château. De style néo-classique et composé d’un corps de logis unique, il est dessiné par le futur architecte de Léopold Ier, Tilman-François Suys.

La Dynastie des Warocqué

- Nicolas Warocqué est le fondateur de ce qu’on a coutume d’appeler « la dynastie Warocqué » ou la dynastie des « maîtres du charbon ». Grands promoteurs immobiliers, ils participent à la vie politique de la région (ils sont bourgmestres de Morlanwelz de père en fils pendant plus de cent ans), fondent écoles, crèches et internats, sont mécènes de la recherche scientifique et côtoient la famille royale. Ils envisagent conjointement la gestion de leur société et des habitants de leur commune sur le modèle des grands industriels de l’époque.

- Abel Warocqué (1805-1864) succède à Nicolas en 1827. Il embellit le château et se préoccupe particulièrement du parc. C’est de cette époque en effet que date son aménagement « à l’anglaise », toujours d’actualité. Abel fait comme son père preuve de philanthropie. C’est aussi lui qui met au point la warocquère, machine facilitant les montées et descentes des ouvriers dans la mine.

- Léon Warocqué (1831-1868) ne dirigera les charbonnages que durant quatre ans.

- La période de la direction de Mariemont par Arthur Warocqué (1835-1880), son frère sera marquée par les désordres sociaux ambiants bien que sa politique paternaliste lui évite d’être trop touché par les grandes grèves. Les Warocqué veillent en général à améliorer les conditions de vie de leurs ouvriers, que ce soit par des salaires plus élevés et loyers moins chers qu’ailleurs, l’instauration de caisses de pensions, la création de sociétés coopératives ou de secours, de dispensaires, écoles, harmonies et sociétés de loisirs, la mise en place d’infrastructures communales comme la distribution d’eau, l’éclairage au gaz.

Arthur fut le premier vrai collectionneur de la famille. Artiste à ses heures (on lui doit une série de lithographies du parc), il constitue un petit cabinet de peintures.

- Son successeur, Georges Warocqué (1860-1899) faillit bien dilapider le patrimoine familial. Son train de vie dispendieux et son goût immodéré pour les jeux d’argent, les chevaux et les orchidées mirent la famille Warocqué dans une situation financière délicate. Elle est rétablie par son frère Raoul qui rachète le domaine pour s’assurer qu’il ne pourra être vendu et met son frère à l’écart de la gestion financière.

- À la mort prématurée de Georges en 1899, Raoul Warocqué devient le seul héritier de Mariemont. Industriel habile, il fait fructifier ses avoirs par des participations dans divers charbonnages de la région du Centre, mais aussi dans des sociétés de construction, d’électricité, d’aéronautique, des aciéries, fonderies, émailleries, usine de chocolat, forges. Sa fortune colossale va lui permettre de s’adonner à sa passion : la collection d’antiquités et d’objets d’art.

Raoul Warocqué, le collectionneur

Guidé par ses intuitions artistiques autant qu’épaulé par des spécialistes (on pense à Franz Cumont pour l’Antiquité classique ou à George Van der Meylen dans le domaine de la bibliophilie par exemple) Raoul Warocqué (1870-1917) constitue en très peu de temps une collection remarquable. Il complète certains ensembles initiés par ses prédécesseurs tels que la collection de dentelles de sa mère ou les autographes collectionnés par l’épouse d’Abel.

Les Warocqué possédaient sans doute des objets décoratifs et quelques services de porcelaine, mais Raoul rassemble en son château la collection la plus complète sur le sujet.

Une des volontés de Raoul Warocqué a toujours été de valoriser son terroir. C’est donc tout naturellement qu’une grande partie de sa collection illustre la richesse du Hainaut gallo-romain. Pour compléter celle-ci, il va subsidier une série de fouilles à Houdeng-Gœgnies, Fayt-lez-Manage, Chapelle-lez-Herlaimont, Nimy…

Il se passionne très tôt pour le livre. À 16 ans, élève à Paris, il recherche de belles éditions d’auteurs classiques. Il s’intéresse aux ouvrages anciens mais souscrit aussi aux éditions contemporaines.

Il fait construire dans le parc le pavillon dit « bains romains ». Il s’agit d’un bassin rectangulaire entouré d’une colonnade destinée à exposer sa collection d’antiquités grecques et romaines grandissante.

Lors d’un voyage en Égypte en 1911, il fait l’acquisition d’objets remarquables dont un buste colossal d’une reine ptolémaïque.

C’est sans doute en étudiant la porcelaine de Tournai que Raoul Warocqué découvre et se prend de passion pour la porcelaine chinoise.

Une partie de sa collection est en effet orientée vers le monde sinisé et le Japon. Il est toujours attentif, lors de ses voyages d’affaire ou diplomatiques dans cette région, à ramener quantité d’objets mais aussi des essences d’arbres exotiques pour son parc.

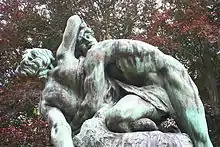

Ce dernier fait lui aussi l’objet de ses attentions. Raoul Warocqué y fait construire des fabriques, répliques de monuments orientaux. Il commande et achète une série d’œuvres sculptées contemporaines comme Les Bourgeois de Calais d’Auguste Rodin (1840-1917) ou plusieurs œuvres de Jef Lambeaux (1852-1908).

Raoul Warocqué s’éteint le . Célibataire et sans héritier officiel, il lègue à l’État belge le parc, le château, la bibliothèque et les collections artistiques dans le but d’en faire un musée, musée contemporain

Le domaine aujourd’hui

Le bâtiment construit par Roger Bastin abrite le Musée royal de Mariemont et sa bibliothèque ainsi que le Cercle royal des Amis de Mariemont[2]. L’atelier du livre du musée est installé dans la conciergerie du domaine.

Les locaux des anciennes écuries de l’époque des Warocqué sont utilisés par l’Athénée provincial Warocqué de Morlanwelz-Mariemont-Chapelle, sections horticulture, entreprise de parcs & jardins et fleuristerie depuis les années 1920.

Dans l’ancienne habitation, restaurée et agrandie, du personnel du haras et des jardins se trouve aujourd’hui le CRIE de Mariemont. Le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de Mariemont propose un ensemble d'activités à la découverte de la Nature et de l'Environnement pour des publics très variés.

Le parc

Le parc de Mariemont, qui s’étend sur 45 hectares, est entièrement entouré de murs. On y accède par cinq grilles, dont la principale, au nord, est entourée de deux pavillons qui servent de conciergerie. Cette entrée est précédée par une magnifique allée composée de hêtres, la drève de Mariemont, d’une longueur d’un kilomètre. Le centre du parc fut dessiné en 1832 par Charles-Henri Petersen, et ces disciples Louis Fuchs et Édouard Keilig vont poursuivre l’œuvre de leur illustre prédécesseur jusqu’à la fin du 19e siècle[3]. Les agrandissements ultérieurs en respectent le style. De multiples pelouses et étangs permettent aux visiteurs de flâner. Le site boisé est composé d’une grande variété d’arbres dont de nombreux d’origine exotique qui constitue le plus bel arboretum de Wallonie[4].

Mais les atouts du parc de Mariemont ne sont pas uniquement d’aspect végétal. Raoul Warocqué l’a enjolivé de multiples statues et sculptures, dont certaines réalisées par des artistes célèbres tels que Jef Lambeaux (L'Abondance, Le Triomphe de la Femme, La Source, La Séduction et La Joie - fragments du bas-relief des Passions humaines), Auguste Rodin[5] (Les Bourgeois de Calais), Constantin Meunier (Semeur) ou encore Victor Rousseau (Vers la vie)[6].

Lorsque l’on se promène dans le parc, on peut apercevoir les ruines du château bâti pour Charles de Lorraine. Il ne reste par contre aucun vestige du pavillon de chasse de Marie de Hongrie.

Le musée

Passionné d’art et de civilisation, Raoul Warocqué a consacré une bonne partie de sa fortune à acheter de nombreuses œuvres connues. Au début du xxe siècle, il décide de léguer ses collections à l’État belge. En 1920, trois ans après sa mort, le musée royal de Mariemont ouvre ses portes.

Le , un violent incendie ravage une bonne partie du musée, mais les collections n’ont que très peu souffert étant donné que la plupart d’entre elles se trouvaient dans des locaux en béton. Une nouvelle construction voit alors le jour, les plans de laquelle furent confiés à l’architecte Roger Bastin[4].

Les collections rassemblées sont actuellement présentées dans un musée inauguré en 1975. Ce bâtiment d’aspect contemporain crée un climat propice à l’observation et à la rêverie. La qualité et la diversité des œuvres présentées en font l’un des premiers musées de Wallonie[4].

Notes et références

- Charles de Lorraine à Mariemont.

- « Devenir membre », sur www.musee-mariemont.be, (consulté le )

- « Parcs et Jardins de Wallonie ».

- Guy Donnay, Le musée Royal de Mariemont.

- « Parcs et jardins de Wallonie ».

- Trésors de Mariemont, Collections dendrologiques, Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, , 254 p. (ISBN 978-2-930469-39-3), p. 41-51.

Voir aussi

Bibliographie

- Domaine de Mariemont. Guide du parc et du musée, dixième édition, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 1993.

- Guy Donnay, Le Musée royal de Mariemont, seconde édition, Bruxelles, Éditions du Crédit communal de Belgique, 1995.

- N. Massar, Trésors de Mariemont, collection Raoul Warocqué (introduction de Fr. Mairesse), Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 2007.

- J-C Baudouin, O.Stassin et M. Pekel Le parc de Mariemont - Inventaire dendrologique 2005 - Ministère de la Région Wallonne.

- Y. Quairiaux, R. Platiau et A. Bouilliez, Mariemont côté jardins, Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont, 2005.

- R. Platiau, « L'orchidée à Mariemont », Morlanwelz, Musée royal de Mariemont 2003