Deschambault-Grondines

Deschambault-Grondines est une municipalité du Québec incorporée dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale[2]. Elle a été créée en 2002 par la fusion des villages de Deschambault et de Grondines[3]. Elle borde la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre Trois-Rivières et Québec. La municipalité est membre de la Fédération des Villages-relais du Québec.

| Deschambault-Grondines | |||||

Église Saint-Joseph de Deschambault | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Province | |||||

| Région | Capitale-Nationale | ||||

| Subdivision régionale | Portneuf | ||||

| Statut municipal | Municipalité | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Bouillé 2021-2025 |

||||

| Code postal | G0A 1S0 (Deschambault) et G0A 1W0 (Grondines) |

||||

| Constitution | |||||

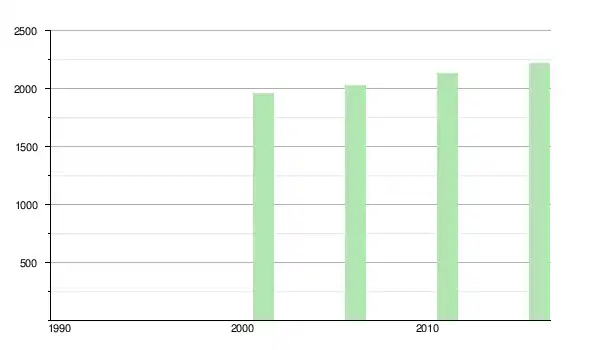

| Démographie | |||||

| Population | 2 283 hab.[1] (2018) | ||||

| Densité | 18 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 39′ nord, 71° 56′ ouest | ||||

| Superficie | 12 367 ha = 123,67 km2 | ||||

| Divers | |||||

| Code géographique | 2434058 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Capitale-Nationale

Géolocalisation sur la carte : Capitale-Nationale

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Grondines

Histoire

Le village de Grondines occupe la partie ouest de la municipalité. Le nom « Grondines » a été attribué par Samuel de Champlain lui-même[4]. En effet il apparaît sur une carte de 1632. Ce nom proviendrait soit du bruit produit par l'eau du fleuve sur les battures de gros cailloux, soit du bruit produit par les cascades de la rivière Sainte-Anne.

La seigneurie des Grondines est l'une des plus anciennes du Québec, et a été initialement octroyé par la Compagnie de la Nouvelle-France en 1637, à la Duchesse Marie-Madeleine de Vignerot de Pontcourlay, membre de la maison de Marie de Médicis, et nièce du Cardinal Richelieu, chef d'état de Louis XIV[5]. Le fief occupait alors une superficie de 233 kilomètres carrés ou près de 60 000 acres[6] - [7].

En 1646, le Gouverneur de la Nouvelle-France de l'époque, Charles Jacques Huault de Montmagny, donna la concession aux religieuses hospitalières, administratrices de l'Hôtel-Dieu de Québec, puis en 1683, les religieuses la revendire au sieur Jacques Aubert[6]. Étant le beau-père de Louis Hamelin, la seigneurie passera à la famille Hamelin qui en resteront les seigneurs jusqu'en 1797, à la suite de la Conquête anglaise[5] - [6]. Cette famille fut l'une des huit dynasties seigneuriales qui vécurent en permanence sur leur domaine pendant six générations[8].

Au fil du temps, les Hamelins marièrent des membres de la noblesse canadienne-française. Les familles était les Couillard de l'Espinay, les Denys de la Ronde, partenaire de Charles Aubert de La Chesnaye, les Fleury d'Eschambault, les Gaultier de Varennes, les Lorimier de la Rivière, les Chavigny de la Chevrotière, et leur belle-famille comprirent les Barons Le Moyne de Longueuil, les Pézard de Champlain, et les Boucher de Montarville[9] - [10] - [11].

Un membre de cette famille sera également reconnu noble par la Chambre souveraine de Louis XIV en 1654, et fera partie de la noblesse canadienne-française, soit le seigneur et commandant Jacques-François Hamelin de Bourgchemin et de l'Hermitière, un descendant de Jacques Hamelin, évêque de Tulle[12] - [13] - [14] - [15]. En 1766, un membre des Hamelin de Chavigny apparait aussi dans des documents de la noblesse canadienne, qui supplie le roi de conserver en poste le Gouverneur du Québec James Murray, afin de diminuer les injustices dont ils étaient victimes[16].

Les signataires, incluant A. Hamelin, était Luc de la Corne, François-Joseph Cugnet, Aubert de Gaspé (en), Antoine Juchereau Duchesnay, et quelques autres[16]. Le dernier seigneur des Grondines sera le Senateur David Edward Price en 1871, membre de l'influente famille Price[6]. Une paroisse a aussi été fondée en 1646 puis érigée canoniquement en 1680 sous le nom de Saint-Charles-des-Roches ou Saint-Charles-des-Grondines[17]. La municipalité de paroisse a été fondée en 1855, celle de village s'en est séparée en 1912 et les deux ont été réunies en 1984[18].

Géographie

« Environ les deux tiers de la région de Grondines sont composés de roches paléozoïques. Ce secteur offre l'aspect d'une plaine presque totalement dépourvue de relief mais qui s'élève tout de même au nord et à l'ouest jusqu'à une altitude de 250 pieds au-dessus du niveau de la mer et descend le long du Saint-Laurent jusqu'au niveau des eaux de marée. »

— Région de Grondines, Clark Y. Globensky, 1975[19].

Deschambault

Histoire

Le village de Deschambault est situé dans la partie est de la municipalité. Il tient son origine de la seigneurie de Chavigny, concédée en 1640 par la Compagnie de la Nouvelle-France. En 1671, Jacques-Alexis Fleury, sieur Deschambault, épouse l'héritière de la seigneurie et il en devient propriétaire en 1683 par un échange de terres. Il donne alors son nom à son nouveau domaine. La paroisse Saint-Joseph-de-Deschambault est fondée en 1713 et érigée canoniquement en 1753. La municipalité de paroisse est créée en 1855, et la municipalité de village s'en sépare en 1951. Ces deux entités se regroupent à nouveau en 1989[20].

« Historiquement, le noyau villageois de Deschambault s'est développé sur le cap Lauzon, une pointe de terre surplombant le fleuve Saint-Laurent, nommée ainsi en l'honneur de Jean de Lauzon, qui fut gouverneur de la Nouvelle-France. La localisation des premiers établissements sur le cap s'explique par un ensemble de facteurs. Ainsi, la vue que procure cet endroit sur le fleuve et les rapides Richelieu situés juste en face confèrent un caractère stratégique à ce lieu de l'avis des grands voyageurs et des militaires de l'époque. »

— Odonymie Deschambault-Grondines, 2008[21].

« À une certaine époque, on disait qu'il y avait à Deschambault « un pilote à toutes les deux maisons ». Très tôt, le goût de la mer » s'y est développé, car le Saint-Laurent a longtemps représenté la seule voie qui permettait d'accéder au village. « Tout se passait sur le fleuve ! » lance d'emblée le coordonnateur du Comité des navigateurs de Deschambault, l'abbé Jacques Paquin. « Même après l'ouverture du chemin du Roy, une route jugée difficile, la voie maritime a continué pendant un bon bout de temps d'être davantage utilisée que la voie terrestre. »

— Deschambault, un village de navigateurs, Le Soleil[22].

Municipalités limitrophes

Démographie

Administration

Les élections municipales se font en bloc pour le maire et les six conseillers[25].

Industrie

L'aluminerie de Deschambault, fondée en 1992, opérée par la société Alcoa « Aluminum Company of America », emploie 478 personnes, produit annuellement 253 000 tonnes métriques de matériau[26].

Patrimoine bâti et quais

- Église Saint-Joseph de Deschambault, classée monument historique en 1964[27].

- Vieux presbytère de Deschambault, classé monument historique en 1965[28]

- Moulin à vent de Grondines, classé bien archéologique en 1984[29]

- Église Saint-Charles-Borromée de Grondines[30]

- Presbytère de Grondines, classé monument historique en 1966[31]

- Maison de la veuve Groleau, classée monument historique en 1971[32]

- Maison Delisle, classée monument historique en 1963[33]

- Maison Sewell, reconnue monument historique en 1978[34]

- Moulin à eau La Chevrotière, classé monument historique en 1976[35]

Église Saint-Charles-Borromée

Église Saint-Charles-Borromée Église Saint-Charles-Borromée

Église Saint-Charles-Borromée Vieux presbytère de Deschambault

Vieux presbytère de Deschambault Maison Delisle

Maison Delisle

Rivière et Moulin de La Chevrotière

Rivière et Moulin de La Chevrotière Rivière du Moulin et Vieux moulin Hamelin, Grondines

Rivière du Moulin et Vieux moulin Hamelin, Grondines Moulin à vent, de Grondines, fleuve Saint-Laurent

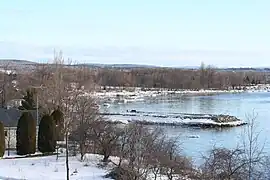

Moulin à vent, de Grondines, fleuve Saint-Laurent Quai de Deschambault, fleuve Saint-Laurent

Quai de Deschambault, fleuve Saint-Laurent Quai, brise-lame, rampe de mise à l'eau, havre, Grondines, fleuve Saint-Laurent

Quai, brise-lame, rampe de mise à l'eau, havre, Grondines, fleuve Saint-Laurent

Flore

« Bien que l’occupation humaine ait généré des changements sur le plan écologique, il est impressionnant de constater à quel point le marécage de Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade est demeuré en bonne condition, une rareté à l’échelle de la province.

Unique en son genre, il figure parmi les écosystèmes les plus riches et les plus vastes en bordure du fleuve. On y trouve une faune et une flore bien adaptées à ces conditions particulières. »

— Conservation de la nature Canada[36].

- Habitats : marécages, battures, bordures de routes, etc.

Sanguinaria canadensis Linné. — Sanguinaire du Canada

Sanguinaria canadensis Linné. — Sanguinaire du Canada Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. — Physocarpe à feuilles d'obier

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. — Physocarpe à feuilles d'obier Hesperis matronalis L. — Julienne des dames

Hesperis matronalis L. — Julienne des dames Malva moschata L. — Mauve musquée

Malva moschata L. — Mauve musquée Centaurea nigra L. ― Centaurée noire

Centaurea nigra L. ― Centaurée noire Impatiens glandulifera Royle. ― Impatiente glanduleuse

Impatiens glandulifera Royle. ― Impatiente glanduleuse

Notes et références

- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, « Décret de population 2018 », sur mamh.gouv.qc.ca, (consulté le )

- Répertoire des municipalités : Deschambault-Grondines

- Toponymie : Deschambault-Grondines

- Commission de toponymie Québec, Deschambault-Grondines

- municipalité de Saint-Casimir, Historique

- Fonds D'archives des Seigneuries Sainte-Anne-de-la-Pérade et des Grondines ( 87P )

- Conversion lieue carré en Acre

- Le régime seigneurial au Québec 150 ans après, page 51

- Tables Généalogiques de la Noblesse Québécoise du XVII au XIX siècle

- Histoire Généalogique de la Famille Denys

- Histoire Généalogique de la Noblesse de la Nouvelle France

- Archives de la Province de Quebec, Lettres de Noblesse, Genealogies, Erections de Comtes et Baronnies, insinuees par le Conseil Souverain de la Nouvelle-France, page 113-116

- Études généalogiques et historiques sur la noblesse canadienne, page 12

- Dictionnaire biographique du Canada, Hamelin de Bourgchemin et de L’Hermitière, Jacques-François

- Deux officiers "indésirables" des troupes de la Marine

- La noblesse de France et du Canada, page 49

- Deschambault-Grondines : Historique sommaire des deux villages, Un territoire organisé

- Toponymie : Grondines

- T.H. Clark, Y. Globensky, « Région de Grondines, Service de l’exploration géologique » [PDF], sur Ministère des richesses naturelles direction générale des mines, (consulté le )

- Toponymie : Deschambault

- Odonymie Deschambault-Grondines, « SECTEUR DE DESCHAMBAULT » [PDF], (consulté le )

- Johanne Martin, « Deschambault, un village de navigateurs », sur Le Soleil, (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Deschambault-Grondines, MÉ » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Deschambault-Grondines, MÉ » (consulté le )

- « Liste des municipalités divisées en districts électoraux », sur DGEQ (consulté en )

- Alcoa, entreprise américaine, troisième plus grand producteur d'aluminium au monde

- « Église de Saint-Joseph », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Vieux presbytère de Deschambault », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Moulin à vent de Grondines », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Église de Saint-Charles-des-Grondines », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Presbytère de Saint-Charles-des-Grondines », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Maison de la Veuve-Groleau », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Maison Delisle », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- « Maison Sewell », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (consulté le ).

- « Moulin de La Chevrotière », sur patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- Conservation de la nature Canada (CNC), « LES ÉCOSYSTÈMES DU MARÉCAGE DE GRONDINES ET SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE - Un milieu naturel unique en son genre » [PDF] (consulté le )(CNC).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Mariages de Deschambault (comté Portneuf) - 1713-1900 , relevé par Rosaire Proulx prêtre, compilé et publié par Benoit Pontbriand agronome, 1966, 213 pages.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :