Crotalinae

Les Crotalinae ou Crotales sont une sous-famille de serpents de la famille des Viperidae[1]. Elle a été créée par Nicolaus Michael Oppel (1782-1820) en 1811.

Répartition

Les Crotalinae se rencontrent en Asie et en Amérique[1]. Sur les 151 espèces répertoriées, environ les deux tiers vivent en Amérique et l'autre tiers en Asie. Ils sont en revanche absents d'Afrique et d'Océanie.

Ce sont les seuls Viperidae que l'on trouve en Amérique, où un certain nombre d'espèces occupent des niches écologiques plus ou moins analogues à celles occupées par des Viperinae en Asie ou en Afrique.

En Eurasie, les crotales se rencontrent principalement en Asie du Sud-Est[2]. Quelques espèces du genre Gloydius (les « mocassins d'Asie ») peuvent se rencontrer plus au Nord, en Asie de l'Est tempérée. Mais une espèce, Gloydius halys, est présente en Asie centrale et se rencontre jusqu'à la basse Volga à l’extrême Est de l'Europe[2].

Description

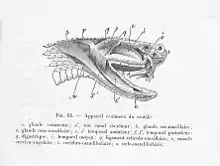

Ces serpents se distinguent des viperinae par leur organe creux sensible à la chaleur, localisé entre l'œil et la narine de chaque côté de la tête (fossette sensorielle).

Cet organe renferme des membranes sensorielles, sensibles aux infrarouges, c’est-à-dire à la chaleur. Cela permet à ces prédateurs de localiser leur proie grâce à la différence de température induite par leur présence. Pour un crotalinae, les rongeurs et les oiseaux, qui ne sont que très faiblement plus chauds que l'environnement, sont détectés même dans l'obscurité la plus complète. L'organe leur donne la perception de la profondeur, donc de la distance (ils peuvent détecter leur proie à plus d'un mètre de distance) et leur permet de fondre avec précision sur leur proie. Et comme ces serpents sont nocturnes et qu'ils chassent à l'affût, cette adaptation les sert parfaitement. Seuls les Boidae ont développé une adaptation semblable.

La forme de leur tête et leurs attaques fulgurantes ont valu à certaines espèces de crotales le surnom de « fer-de-lance ».

La taille des Crotalinae est très variable : de 50 cm pour le Bothriechis schlegelii, à 350 cm chez Lachesis muta, qui demeure ainsi la plus grande vipère connue.

Tous les représentants de cette sous-famille sont venimeux. Le Crotale diamantin est le plus grand serpent à sonnette (plus de 2 m) et le plus venimeux d'Amérique du Nord.

Sonnette

À l'extrémité de la queue de certains crotales, se trouvent des cônes creux composés de corne qui produisent un bruit de crécelle. Le nom vulgaire « serpent à sonnette » est valide uniquement pour les crotales du genre Crotalus, à l'exception de Crotalus catalinensis.

Liste des genres

Selon Reptarium Reptile Database (22 janvier 2014)[3] :

- Agkistrodon Palisot de Beauvois, 1799

- Atropoides Werman, 1992

- Bothriechis Peters, 1859

- Bothrocophias Gutberlet & Campbell, 2001

- Bothrops Wagler, 1824

- Calloselasma Cope, 1860

- Cerrophidion Campbell & Lamar, 1992

- Crotalus Linnaeus, 1758

- Deinagkistrodon Gloyd, 1979

- Garthius Malhotra & Thorpe, 2004

- Gloydius Hoge & Romano-Hoge, 1981

- Hypnale Fitzinger, 1843

- Lachesis Daudin, 1803

- Mixcoatlus Jadin, Smith & Campbell, 2011

- Ophryacus Cope, 1887

- Ovophis Burger, 1981

- Porthidium Cope, 1871

- Protobothrops Hoge & Romano-Hoge, 1983

- Sistrurus Garman, 1883

- Trimeresurus Lacepede, 1804

- Tropidolaemus Wagler, 1830

Taxinomie

Les genres Bothriopsis, Bothropoides et Rhinocerophis ont été placés en synonymie avec Bothrops Carrasco, Mattoni, Leynaud et Scrocchi en 2012[4].

Étymologie

Les termes « crotale » et Crotalinae viennent d'instruments de musiques anciens, les crotales, du latin crotalum, lui-même dérivé du grec ancien κρόταλον / krótalon, « castagnette »[5]. Ceci fait référence à l'appendice avertisseur présent sur la queue de certains de ces serpents, qui est aussi à l'origine de leur nom commun de serpents à sonnette.

Publication originale

- Oppel, 1811 : Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodrom einer Naturgeschichte derselben. J. Lindauer (texte intégral)

Liens externes

- (fr+en) Référence ITIS : Crotalinae Oppel, 1811 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Crotalinae (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Reptarium Reptile Database : Crotalinae (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Crotalinae Oppel 1811 (consulté le )

Notes et références

- Reptarium Reptile Database, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- Maurice Burton et Robert Burton, La grande histoire du monde animale, vol. 8, , 1014 p., p. 822

- Reptarium Reptile Database, consulté le 22 janvier 2014

- Carrasco, Mattoni, Leynaud & Scrocchi, 2012 : Morphology, phylogeny and taxonomy of South American bothropoid pitvipers (Serpentes, Viperidae). Zoologica Scripta, vol. 41, no 2, p. 109–124.

- Informations lexicographiques et étymologiques de « crotale » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

.jpg.webp)

_-_Kaeng_Krachan_National_Park_(27493423545).jpg.webp)

.jpg.webp)