Couvent des Capucines

Le couvent des Capucines est un ancien couvent de l'ordre des Clarisses capucines, situé à Paris à l'emplacement puis au nord de l'actuelle place Vendôme. Le couvent est édifié par Marie de Luxembourg, duchesse de Mercœur. Il est détruit en 1806.

| Couvent des Capucines | |

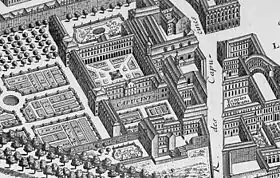

Le couvent des Capucines, plan de Turgot, 1739. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Début de la construction | 1604 |

| Fin des travaux | 1606 |

| Date de démolition | 1806 |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Île-de-France |

| Département | Paris |

| Ville | Paris |

Histoire

L'ancien couvent

L'ordre des Clarisses capucines est introduit en France par la reine Louise de Lorraine-Vaudémont et elle souhaitait créer un couvent à Bourges pour y être inhumée. À sa mort, le , elle lègue à son frère, Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, une somme de 60 000 livres pour le construire, mais celui-ci meurt en février 1602.

Par lettres patentes du , Henri IV autorise la veuve du duc de Mercœur, Marie de Luxembourg, duchesse d'Étampes et de Penthièvre, de construire un couvent des Capucines, mais à Paris au lieu de Bourges. Par une bulle de septembre 1603, le pape Paul V accrédite la création à Paris du couvent, sous le nom des Filles de la Passion. Marie de Luxembourg décide d'installer les religieuses dans l'hôtel du Perron, ou de Retz, dans le faubourg Saint-Honoré, qui lui appartient avec l'aide de son beau-frère, le Père Ange de Joyeuse, capucin, frère du duc Anne de Joyeuse époux de Marguerite de Lorraine, sœur de Louise de Lorraine-Vaudémont. Les travaux de construction du couvent commencent le . La chapelle est inaugurée en juin 1606.

Le couvent des Capucines occupe alors une moitié de la place Vendôme actuelle. Pour construire la place Vendôme quelque 80 années plus tard, il faut donc détruire le couvent des Capucines.

Le nouveau couvent

Louis XIV offre aux religieuses de reconstruire à ses frais un nouveau couvent. Le plan de la façade de l'église est demandé au premier architecte du roi Jules Hardouin-Mansart et fourni le . Les travaux sont suivis par François II d'Orbay. Mais rapidement ce premier plan est changé pour tenir compte de la perspective avec la nouvelle place et en particulier avec le portail du couvent des Feuillants qui se trouve en vis-à-vis, de l'autre côté de la place. La première pierre est posée le . Les religieuses s'y installent le . La nouvelle église est consacrée à saint Louis le .

Jean Jouvenet (1644-1717) peignit La Descente de Croix en 1697 pour l'autel principal de l'église des Capucines de la place Louis Le Grand à Paris. Elle fut ensuite déposée à l'Académie en 1756. Saisie à la Révolution, elle rejoint alors le Louvre où elle se trouve toujours.

Mais pour reconstruire le nouveau couvent, François Michel Le Tellier, marquis de Louvois avait exigé de l'entrepreneur Maurice II Gabriel (1632-1693) de réutiliser les matériaux de l'ancien édifice. En 1720, le portail de l'église est déjà très dégradé, probablement à cause du choix de Louvois de fonder le couvent sur des moellons de plâtre. Le portail est reconstruit en 1721-1722 sur les plans de Sébastien-Antoine Slodtz (1695-1754) avec des sculptures de François-Antoine Vassé (1681-1736). L'architecte Jacques-François Blondel n'appréciait pas l'église. Le portail doit encore être restauré en 1755.

Après la suppression des ordres réguliers par l'Assemblée constituante de 1789, les sœurs quittent le couvent le . Par le décret du , le couvent devient l'hôtel des Monnaies où sont imprimés les assignats. Le physicien Étienne-Gaspard Robertson présente dans l'ancienne église des spectacles de fantasmagorie à l'aide d'une lanterne magique appelée fantascope. En 1800, le cirque d'Antonio Franconi occupe l'ancien couvent[1].

Le couvent des Capucines est détruit sous le Premier Empire en 1806, pour le percement d'une nouvelle avenue, baptisée Napoléon puis sous la Restauration, elle devient la rue de la Paix.

Personnes inhumées au couvent des Capucines

- Charles III de Blanchefort-Créquy (ca 1623 - 1687) ;

- Charles de Lorraine, comte d'Armagnac (1684-1751) ;

- Marie de Lorraine-Guise, mademoiselle de Guise ;

- Marie-Madeleine Françoise Méliand (1704-1781[2]) veuve René-Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson

- Madame de Pompadour (1721-1764).

Notes

- Ania Guini-Skliar, « Le couvent des Capucines » dans La place Vendôme. Art, pouvoir et fortune, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 2002, p. 63-68 (ISBN 2-913246-41-9).

- Elle décède dans son hôtel de la grande rue du faubourg Saint-Honoré avant d'être inhumée au couvent des Capucines de la place Vendôme. Journal de Paris, 22 juin 1781, p. 700. En ligne.

Bibliographie

- Raoul de Sceaux, « Le couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré à Paris : Étude topographique et historique », Annuaire 1971-1972, École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques, , p. 787-796 (DOI 10.3406/ephe.1972.5816)

- Ania Guini-Skliar, « Le couvent des Capucines » dans La place Vendôme. Art, pouvoir et fortune, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 2002, p. 63-68.

- (fr) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en français intitulé « Rue de la Paix (Paris) » (voir la liste des auteurs).