Cornillon-en-Trièves

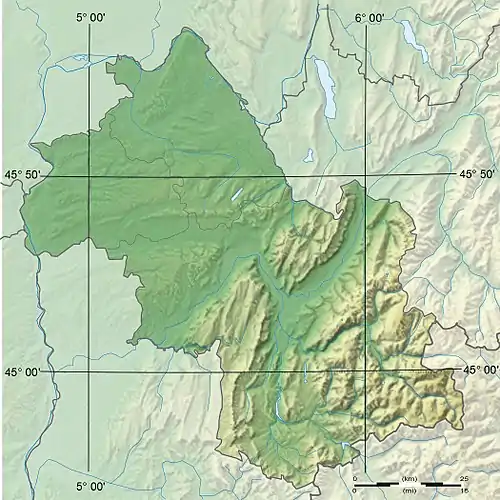

Cornillon-en-Trièves est une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Cornillon-en-Trièves | |||||

Le château de Cornillon-en-Trièves est le bâtiment aux toits gris. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Isère | ||||

| Arrondissement | Grenoble | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Trièves | ||||

| Maire Mandat |

Gérard Baup 2020-2026 |

||||

| Code postal | 38710 | ||||

| Code commune | 38127 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Cornillonnais | ||||

| Population municipale |

162 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 49′ 50″ nord, 5° 43′ 06″ est | ||||

| Altitude | Min. 493 m Max. 1 106 m |

||||

| Superficie | 14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Matheysine-Trièves | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Isère

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Cornillon en Trièves est une commune du sud Isère et du centre du Trièves. Elle se situe à environ 50 kilomètres au sud de Grenoble. Le point culminant de la commune est Le Grand Fays qui s'élève à 1 106 mètres d'altitude. Le point le plus bas de la commune se situe sur les berges du lac de Monteynard (célèbre pour les véliplanchistes).

Géographie

Situation et description

Cornillon-en-Trièves est une commune de moyenne montagne à l'aspect essentiellement rurale, positionnée dans la région naturelle du Trièves au sud de Grenoble et à proximité immédiate de Mens.

Communes limitrophes

La commune de Cornillon-en-Trièves compte six communes limitrophes, toutes situées en Isère.

Climat

La région naturelle du Trièves, dans laquelle se situe le territoire de Cornillon-en-Trièves, est essentiellement une zone de basse et de moyenne montagne entourée de massifs élevés, quelque peu abritée des flux d'ouest par le Vercors est une des parties de l'Isère la plus méridionale. Comme les Écrins, cette région, à pluviosité plus réduite connait un climat de transition entre les Alpes du Nord humides et les Alpes du Sud relativement sèches.

Hydrographie

Le territoire communal est bordé dans sa partie la plus septentrionale par le torrent du Drac, cours d'eau alpin de 130 km[1], affluent de l'Isère et sous affluent du Rhône.

Voies de communication

La commune est situé hors des grands axes de communication.

Urbanisme

Typologie

Cornillon-en-Trièves est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5] - [6].

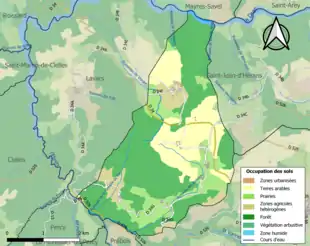

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (51,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (51,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (51,1 %), terres arables (22,9 %), prairies (17,1 %), zones agricoles hétérogènes (8,4 %), eaux continentales[Note 2] (0,5 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Lieux-dits et écarts

Il existe trois hameaux principaux : Villard Julien (780 m d'altitude), le Grand Oriol (820 m) et le Petit Oriol (750 m). On peut aussi noter la présence de divers petits hameaux (quelques maisons ou fermes) : la Grange du Baron, le château de Cornillon, la Combe d'Andrieu, l'Aubépin, les Richards, Blanchardeyres, la Citadelle.

Risques sismiques

L'ensemble du territoire de la commune de Cornillon-en-Trièves est situé en zone de sismicité no 3 dite « modérée » (sur une échelle de 1 à 5), comme la plupart des communes de son secteur géographique. Elle se situe cependant non loin de la limite d'une zone sismique classifiée de « moyenne », située plus au nord[8].

| Type de zone | Niveau | Définitions (bâtiment à risque normal) |

|---|---|---|

| Zone 3 | Sismicité modérée | accélération = 1,1 m/s2 |

Histoire

Antiquité

Selon une tradition légendaire, des "troupes régulières de Rome" seraient intervenues dans cette partie des Alpes à la demande d'une peuplade gauloise en conflit avec ses voisines. Ce serait l'origine de la présence romaine dans la région. On sait qu'en réalité le processus d'intégration de cette région est lié au contrôle progressivement assuré par Rome. Il fait suite à la défaite des Allobroges en 121 av. J.-C. et se termine un peu plus d'un siècle plus tard sous l'Empereur Auguste comme en témoigne l'érection en 6 av. J.-C. du Trophée des Alpes à La Turbie.

Selon des monographies portant sur la région, une voie romaine passait au col de Cornillon et continuait vers la ville de Mens où se situait un relais au croisement de deux voies. L'Empereur Néron y aurait fait construire une villa fortifiée. Un patricien gallo-romain du nom de Cornélius qui aurait occupé une villa sous le col à l’emplacement actuel du vieux hameau aurait laissé son nom à l’endroit. Ces hypothèses sont fondées sur l'interprétation des toponymes Mens et Cornillon. Mens dériverait du latin mansio et Cornillon du nom gentilice latin Cornelius.

Une monographie récente place à Cornillon en Trièves la station de Geminas qui figure entre Luc en Diois et Montgenèvre sur la Table de Peutinger[10].

De l'époque féodale à la Révolution

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

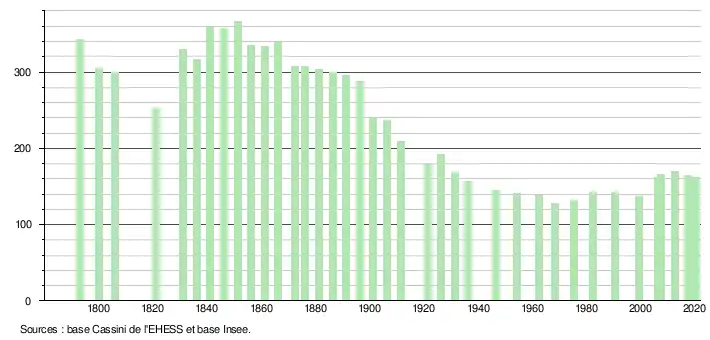

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[12].

En 2020, la commune comptait 162 habitants[Note 3], en diminution de 5,26 % par rapport à 2014 (Isère : +2,73 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune est rattachée à l'académie de Grenoble.

Médias

Historiquement, le quotidien régional Le Dauphiné libéré consacre, chaque jour, y compris le dimanche, dans son édition de Romanche et Oisans, un ou plusieurs articles à l'actualité de la commune, de son canton, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations locales.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château de Cornillon

- Construit vers 1530 par Jean Faure de Vercors de Chypre, il est aujourd'hui en cours de restauration. Le château fut le centre de la châtellenie de Cornillon.

Patrimoine naturel

C'est à Cornillon-en-Trièves qu'ont été découvertes les fameuses eaux minérales d'Oriol. Elles sont étudiées en 1639 dans un fascicule publié à Grenoble par un médecin, Pierre Vulson. Elles ont été exploitées par la société « Les Eaux d'Oriol », et sont actuellement fermées. Elles passent pour être les seules eaux minérales naturellement gazeuses des Alpes françaises.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Trois écussons d'or deux et un sur fond de gueule[15]. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau (W2--0200) »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Site de la préfecture de l'Isère, carte des zones de sismicité

- Arrêté du relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - Légifrance

- Artru François, , Sur les routes romaines des Alpes Cottiennes. Entre Montcenis et col de Larche, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016., Besançon, Presses Universitaires, , 328 p. (ISBN 978-2-84867-572-5), p. 263-264.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Blason… », sur armorialdefrance.fr.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :