Cornet à pistons

Le cornet à pistons est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres.

| Cornet à pistons | |

| |

| Classification | Instrument à vent |

|---|---|

| Famille | Cuivres |

Origines

Littéralement, un cornet est un « petit cor ». Aujourd'hui enroulé comme une trompette, le cornet fut, de ses origines jusqu'à l'apparition des pistons, voire un peu après, enroulé comme un cor. Au départ, ce petit cor connut plus un emploi de corne d'appel que d'instrument de musique. Il servit en Europe centrale aux postillons transportant la malle du courrier pour prévenir de leur arrivée ou de leur départ. Leur facture et leur tonalité n'était pas réellement fixée. On en trouvait donc de toutes sortes.

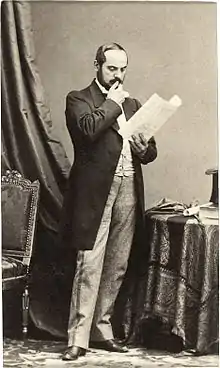

Le cornet est le premier instrument à bénéficier de l'invention des pistons en 1820. C'est Jean-Baptiste Arban, célèbre cornettiste du XIXe siècle qui apporta quelques modifications à la facture de l'instrument (à pistons). Il préféra remplacer l'embouchure traditionnelle, profonde comme celle des cors, par une embouchure de trompette, plus adaptée au registre aigu de l'instrument. Le cornet à pistons connut un grand succès dès sa création, dans les musiques militaires, alors très à la mode, les opérettes et la musique de kiosque. Citons « le carnaval de Venise » de Jean-Baptiste Arban, une des œuvres les plus connues pour cornet à pistons.

Jean-Baptiste Arban a fait beaucoup pour populariser le cornet à pistons. Il a inventé des techniques de double et triple coup de langue qui lui ont permis de jouer du cornet avec une virtuosité exceptionnelle. Il a aussi écrit la célèbre méthode[1] utilisée pour l'apprentissage de tous les instruments de la famille des cuivres avec trois pistons.

Les premiers cornets étaient munis de deux pistons Warren — du nom de l'inventeur — puis de 3. Les pistons en vigueur aujourd'hui sont du type Périnet ; pendant une période ces deux types de pistons ont cohabité ainsi que les modèles dits « berlinois » et « viennois ».

Description

Un cornet est constitué d'une embouchure, d'un tube, de trois pistons et d'un pavillon. Le tube est conique, ce qui lui donne un son doux et moins aigu que celui de la trompette.

Son jeu utilise les mêmes doigtés que ceux de la trompette ou du bugle. C'est un instrument soprano, généralement en si ou la. Le registre courant s'étend du fa# grave au contre-ut. Il existe aussi des cornets sopranino en mi possédant un registre plus élevé.

Le cornet est parfois employé par les débutants dans l'apprentissage de la trompette, du fait de sa plus petite taille et sa masse plus faible, notamment avec les jeunes enfants, étant réputé plus facile à manipuler, et plus facile à prendre dans de petites mains du fait que le tube est plus replié — l'instrument est plus ramassé qu'une trompette bien que la longueur de tuyau soit la même (1,50 m). Le cornet est souvent méconnu du public, mais il n'est pas seulement un instrument de transition vers la trompette. Le cornet a un son très différent des autres instruments à vent et c'est ce qui le rend tout aussi indispensable, il a une sonorité très profonde.

Répertoire

Musique classique

Le cornet à pistons est employé dès ses débuts dans la musique symphonique dite « classique », il cohabite avec les trompettes naturelles avant l'emploi des pistons sur ces dernières. On peut noter des partitions célèbres :

- dans L'Histoire du soldat d'Igor Stravinsky, le cornet tient un pupitre important ;

- la Symphonie fantastique de Berlioz emploie deux cornets, soit autant que de trompettes (notamment dans la Marche au supplice) ;

- dans l'opéra Carmen de Georges Bizet ainsi que la presque totalité des opéras de Jacques Offenbach ;

- dans les ballets Roméo et Juliette de Serge Prokofiev ou Le Lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovsky.

Il est beaucoup utilisé dans les orchestres d'harmonie (orchestres constitués uniquement d'instruments à vent et de percussions), ainsi que dans les brass band (formations constituées uniquement de cuivres doux, auxquels viennent s'ajouter les trombones à coulisse et les percussions).

Jazz

Dans les années 1910, Nick La Rocca est l'un des premiers cornettistes de jazz ; il joue dans le Papa Jack Laine's Reliance Band.

Dans les années 1920, King Oliver ; il joue dans le Creole Jazz Band

Comme beaucoup d'autres trompettistes de jazz, Louis Armstrong apprendra à jouer sur un cornet à pistons.

Deux autres cornettistes remarquables sont Bix Beiderbecke et Nat Adderley.

Il existe également le cornet de poche, voir Médéric Collignon.

Notes et références

Bibliographie

- Charles Koechlin, Les Instruments à vent, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? » (no 267), , 128 p. (OCLC 843516730)

- Marc Honegger, Dictionnaire de la musique : technique, formes, instruments, Éditions Bordas, coll. « Science de la Musique », , 1109 p. [détail des éditions] (ISBN 2-04-005140-6)

- Denis Arnold : Dictionnaire encyclopédique de la musique en 2 tomes, (Forme rondo T. I, p. 831) Université d'Oxford — Laffont, 1989. (ISBN 2-221-05654-X)