Consiglio d'Ornato

Le Consiglio d’Ornato ou « conseil d'embellissement » de la Ville de Nice est une commission para-municipale présidée par le Premier Consul puis le Syndic de la commune. Ce conseil a été créé par lettres patentes du roi Charles-Albert le , enregistrées et publiées le 8 juin 1832 par le Sénat de Nice.

Fondements juridiques et comparaison internationale

La circulaire de 1824 en Piémont-Sardaigne

Le roi Charles-Félix étant désireux de régir l’extension et l’embellissement des villes de ses États, son gouvernement prend à Turin le 24 avril 1824 une circulaire ministérielle invitant les différentes municipalités du royaume à se doter de plans régulateurs, outils de planification urbaine qui organisent le tissu urbain et imposent des prescriptions architecturales.

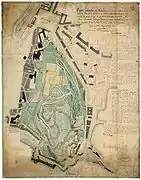

C'est ainsi qu'est mis à l’étude en 1825 le plan régulateur de Nice, qui sera approuvé par lettres patentes royales du 26 mai 1832. On retrouve l'effet de cette circulaire dans les villes savoyardes d’Annecy (1824-1837 : ouverture de la rue Royale) ou Chambéry (1824-1830 : percée de la rue de Boigne), piémontaises d’Alessandria / Alexandrie (plan régulateur approuvé par lettres patentes en 1834, rénové en 1852) ou Cuneo / Coni (plan régulateur établi entre 1824 et 1828, approuvé par lettres patentes de Charles-Albert en 1835), etc. À Nice, c’est l’architecte communal Jean-Antoine Scoffier et le géomètre Trabaud qui sont chargés de la réalisation du plan.

Or la mise en œuvre de ces plans régulateurs implique une autorité planificatrice chargée de l’action urbanistique, comme c'est le cas dans la capitale turinoise avec le Consiglio degli Edili. La municipalité de Nice, une fois son plan régulateur fixé, met donc en place, en juin 1832, une commission chargée d’assurer la bonne exécution du plan régulateur, de veiller à son respect, d’examiner la conformité des demandes de constructions mais aussi d'assurer l’actualisation du plan régulateur. Elle lui donne le nom et la forme du Consiglio d’Ornato institué à Gênes cinq ans plus tôt, en 1827[1], pour faire appliquer le plan d'urbanisme de Carlo Barabino (it). Les archives de ce conseil sont aujourd'hui conservées dans la série O des Archives communales de Nice.

Les origines napoléoniennes de la servitude d’alignement

Il ne faut pas oublier cependant l'origine napoléonienne de cet urbanisme planificateur : c'est à l'Empire français que Turin doit son premier plan régulateur, en 1809[2] tout comme Lyon qui fait dresser en 1808 un « plan général et géométral de la ville de Lyon avec le nivellement des voies publiques, les alignements arrêtés et les projets d'embellissements »[3]. La loi du 16 septembre 1807 prévoyait en effet que, dans toute ville de plus de 2 000 habitants de l'Empire français, un plan d'alignement indiquerait dans chaque rue la ligne que les façades ne peuvent dépasser – législation elle-même largement inspirée de la déclaration royale du 10 avril 1783 sur l'ouverture et l'alignement des rues de Paris[4].

En application de cette nouvelle législation, les principales villes de Vénétie et Lombardie ont mis en place des commissioni d'Ornato à partir de 1807[5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14]. On voit donc que le terme d’ornato utilisé en italien recouvre la notion d’embellissement des édiles français et qu'il conviendrait de traduire le nom du Consiglio d’Ornato niçois en « conseil d’embellissement ».

L’urbanisme est en effet une préoccupation majeure dans les villes européennes au début du XIXe siècle, parenthèse de paix et prospérité. Le plan d’alignement devrait accompagner la confection du plan cadastral et la mise en place de la nouvelle fiscalité foncière. C’est ainsi qu’à Nice on avait, dès 1804, procédé à un « arpentage pour le tracé géométrique de la ville »[15].

Missions et composition

Le Consiglio met en œuvre le plan régulateur de 1832 et le fait évoluer pour faire face aux besoins de développement de la ville. Clairement définie dans les lettres patentes constitutives, sa mission est de veiller à la conservation et à l’amélioration des rues, des places, promenades et monuments publics, d’approuver les projets des nouvelles constructions à élever ou des bâtiments à construire ou à mettre à l’alignement tant à l’intérieur de la ville que dans les faubourgs (article 8)[16].

Il est formé d'une commission indépendante de neuf notables niçois : le Premier consul de la ville, qui en assure la présidence, le juge du canton, l'ingénieur de la province, le premier riguardatore[17], quatre conseillers municipaux. L'architecte de la ville en assure le secrétariat.

Le conseil se réunit au Palais communal en moyenne deux fois par semaine (article 5) [16]. Ses délibérations sont adoptées par un minimum de 5 membres parmi lesquels le Président.

Il ne peut pas disposer de fonds publics.

Ce n’est pas une juridiction.

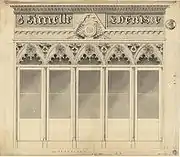

Son règlement s’applique uniquement à l’aspect des façades extérieures des constructions (orthographie) et non à l'ordonnancement intérieur des édifices.

Ses décisions relatives à l'évolution du plan régulateur doivent ensuite être adoptées par le conseil municipal, ce qui ne se fera pas sans débats houleux dans les années 1850.

L'héritage

On peut voir dans le Consiglio d'Ornato niçois l'héritage d'un processus de modernisation politique qui, depuis le XVIe siècle vise à imposer le modèle turinois aux développements urbains des provinces de la maison de Savoie.

Cette tradition de planification, marquée par l'abondance de projets[18], fait du chef-lieu du comté de Nice une exception urbaine par rapport aux autres villes françaises en ce deuxième tiers du XIXe siècle.

En 1860, à l’Annexion le Consiglio d’Ornato est aboli mais sa logique continue d’inspirer l’administration municipale française. Dans la continuité de son œuvre en effet, dès 1861, les services techniques de la ville soumettent à autorisation de voirie tout projet de construction nouvelle sur le territoire communal, ces autorisations constituant les véritables ancêtres du permis de construire. On peut également voir dans ce Consiglio le précurseur des agences d'urbanisme municipales.

Une partie du plan régulateur de la Restauration sarde reste en vigueur aujourd'hui et figure donc dans le plan local d'urbanisme[19] au chapitre des prescriptions d'ordonnances d'architecture des immeubles situés en bordure de certaines voies ou places (façades à l'alignement ainsi que les piliers, le fond et le plafond des arcades) :

- l'avenue Jean Médecin, de la place Masséna jusqu'à la rue de l'Hôtel des Postes (décret du 20 juin 1858)

- tout le pourtour de la place Masséna (ordonnance du 30 janvier 1835)

- tout le pourtour de la place Garibaldi (ordonnance du 30 janvier 1835)

- façades sur le Port, place Cassini (plan régulateur de 1832)

- tout le pourtour des Jardins Albert-Ier (plan régulateur de 1832)

- la rue Alfred Mortier, le quai des États-Unis, le quai Rauba-Capeu, la Cité du Parc, la Rue des Ponchettes, la rue Saint-François-de-Paule, le cours Saleya, la place Charles-Félix, le boulevard Jean-Jaurès (plan régulateur de 1832)

L'œuvre

- La rive gauche du Paillon :

La rue Saint-François-de-Paule, les quais du Paillon, la place Victor (Garibaldi) et le port Lympia.

- La rive droite du Paillon :

La place Masséna, le faubourg Saint-Jean-Baptiste autour de l’église du Vœu, le faubourg de la Croix de Marbre, l'endiguement du Paillon en aval du pont Neuf, le Jardin public et la promenade des Anglais.

Notes

- (it) Ilaria Forno, « Tra centro et periferia, l'apertura di strada Carlo Felix et il ruolo del Consiglio d'Ornato », dans Giuliana Ricci et Giovanna D'Amia, La cultura architettonica nell'età della restaurazione, Mimesis Edizioni, , p. 499-512.

- Philippe Graff, « Turin, exemple et modèle d’une centralité urbaine planifiée selon les canons évolutifs du classicisme », Rives nord-méditerranéennes, no 26, .

- Arch. mun. Lyon, 1612 Wp 55 et 56

- Michaël Darin, « Le plan général d'alignement à Paris : une pensée « réseau » de la voirie ». », Flux, no 23, , p. 43-45.

- (it) Alessandra Casati, « La commissione d'Ornato de Vigevano (1807-1914) », dans Viglevanum, t. XVIII, , p. 54-69.

- (it) P. Castignoli, « La Reale Deputazione per le opere di pubblica utilità e ornato (1837-1862) », dans D. Filippi, La Fabbrica del “Goldoni”. Architettura e cultura teatrale a Livorno (1658-1847), Venise, D. Filippi, , p. 30-40.

- (it) C. De Angelis, « Urbanistica e decoro a Bologna. I documenti dell’Assunteria d’Ornato (secc. XVI-XVIII) », dans E. Guidoni, Qualità urbane, Milan, E. Guidoni, coll. « Storia della città » (no XIV), , p. 77-82.

- (it) S. Della Torre, « Formazione e primi anni di attività della Commissione d’Ornato a Como », dans Arte lombarda, 55-57, , p. 202-211.

- (it) R. Demartini, « La Commissione d’Ornato di Pavia dal 1807 al 1840 », dans S. Zatti (éd.), Pavia neoclassica : La riforma urbana 1770-1840, Vigevano, , p. 43-52.

- (it) R. Demartini, « Atti della Commissione d’Ornato (1807-1840). Regesto degli interventi urbani », dans S. Zatti (éd.), Pavia neoclassica : La riforma urbana 1770-1840, Vigevano, , p. 53-128.

- (it) R. Maggiori, « I regolamenti per l’Ornato di Bergamo (1807-1823) », Quaderni della sezione archivi storici della Biblioteca civica A. Mai di Bergamo, no 2, .

- (it) G. Mazzi, « La commissione d’Ornato », dans M. Vecchiato, Case e palazzi di Verona asburgica. Vita sociale e cultura architettonica. Per un catalogo degli interventi della Commissione d’ornato dal 1808 al 1866, Vérone, , p. 109-124.

- (it) A. Severi, « La Deputazione d’Ornato a Cesena e i suoi riflessi sulla prassi del costruire in città (1807-1860) », dans Studi romagnoli, t. XXXVI, , p. 73-94.

- (it) U. Soragni, « L’ornato cittadino a Vicenza. Demolizioni e progetti dall’età Napoleonica all’Unità (1806- 1866) », dans Storia dell’urbanistica, t. V, , p. 7-54.

- Archives municipales de Nice, O 3/2 no 1

- Scoffier Blanchi, p. 33

- Juge des poids et mesures et de l'hygiène

- Philippe Graff, Nice, quatre siècles de plans et projets, Catalogue d'exposition, Forum d'urbanisme et d'architecture de la ville de Nice, mai-août 2000.

- « PLU de Nice (2010, révisé 2017) » [PDF], sur le site de la mairie de Nice

Galerie

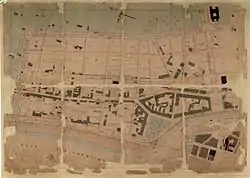

Plan de 1832.

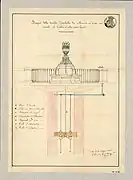

Projet d'une fontaine

Devanture d'une boutique.

Façade d'un immeuble sur le Boulevard.

Voir aussi

Archives

Les archives du Consiglio sont conservées aux Archives municipales de Nice, dans la sous-série O 4. Voir l'inventaire de ce fonds : https://www.archivesportaleurope.net/fr/ead-display/-/ead/pl/aicode/FR-FRAC006088/type/fa/id/FRAC006088_000000080

Bibliographie

- Édouard Scoffier et Félix Blanchi, Le Consiglio d'Ornato : L'essor de Nice 1832-1860, Nice, rééd. Forum d'architecture et d'urbanisme - Serre Éditeur, (1re éd. 1913), 151 p. (ISBN 978-2-86410-296-0).

- Georges Doublet, « Le Consiglio d'Ornato », dans Nice Historique, .

- Philippe Graff, L'Exception urbaine Nice : de la Renaissance au Consiglio d'Ornato, Marseille, Éditions Parenthèses, , 171 p. (ISBN 978-2-86364-066-1, lire en ligne), p. 175.

- (it) Giuliana Ricci et Giovanna D'Amia, La cultura architettonica nell'età della restaurazione, Mimesis Edizioni, , 606 p. (ISBN 978-88-8483-199-6, lire en ligne).

- Paul Castela, Histoire du paysage niçois de la campagne à la ville, Nice, , 606 p..

Articles

- Philippe Graff, « Turin, exemple et modèle d’une centralité urbaine planifiée selon les canons évolutifs du classicisme », Rives nord-méditerranéennes, no 26, , p. 31-46.

- Michel Stève, « L’architecture à Nice entre 1850 et 1860 ou la crise du modèle néoclassique et le passage à l’éclectisme », Cahiers de la Méditerranée, no 74, , p. 73-80.

- Jean-Baptiste Pisano et Henri Costamagna, « La politique du Consiglio d’Ornato et ses réalisations », Recherches Régionales, no 158, (lire en ligne [PDF])