Classe Alsace

La classe Alsace est le nom donné à une série de cuirassés prévue pour succéder à la classe Richelieu au début des années 1940. Le projet consistait en une amélioration de celle-ci avec trois tourelles triples ou quadruples de 380 mm ou de 406 mm, deux à l'avant et une à l'arrière. Six noms ont été proposés, et deux devaient être choisis dans la liste : Alsace, Normandie, Flandre, Bourgogne. La mise sur cale était prévue pour 1941.

| Classe Alsace | |

Ébauches de la classe (type n° 3) | |

| Caractéristiques techniques | |

|---|---|

| Type | Cuirassé |

| Longueur | 265 mètres |

| Maître-bau | 35 mètres |

| Tirant d'eau | 9,22 mètres |

| Déplacement | 56 000 tonnes |

| À pleine charge | 65 000 tonnes[1] |

| Propulsion | Turbines à vapeur |

| Puissance | 220 000 ch |

| Vitesse | 31 nœuds[2] |

| Caractéristiques militaires | |

| Blindage | Type n°1[2] Ceinture: 330 mm Pont supérieur: 170-180 mm Pont inférieur: 40 mm |

| Armement | Type n°1[2] 3 tourelles triples de 380 mm 3 tourelles AA triples de 152 mm 8 tourelles AA doubles de 100 mm ? tourelles AA doubles de 37 mm ?? affuts AA quadruples de 25 mm Type n°3[2] 3 tourelles quadruples de 380 mm 3 tourelles AA triples de 152 mm 12 tourelles AA doubles de 100 mm ? tourelles AA doubles de 37 mm ?? affuts AA quadruples de 25 mm |

| Histoire | |

| A servi dans | Marine Nationale |

| Commanditaire | |

| Navires construits | 0 |

| Navires prévus | 2 |

| Navires annulés | 2 |

À cause de la défaite lors de la bataille de France en , aucun de ces navires ne sera commencé.

Arrière-plan

L'année 1936 a marqué la fin de la politique de limitation des armements navals. Alors que le Royaume-Uni entendait bien obtenir, lors de la seconde conférence navale de Londres qui s'ouvrit début décembre 1935, que le calibre maximum des canons des cuirassés fût fixé à 356 mm, le Japon se retira de la conférence dès le , annonçant qu'il n'acceptait plus aucune limitation, et l'Italie se retira également pour protester contre les « sanctions » prises à son encontre, à la suite de son invasion de l'Éthiopie. Le second Traité naval de Londres fut signé, le par le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, qui a refusé quant à elle, toutes autres limitations que celles qui s'appliquent aux cuirassés, le déplacement maximum maintenu à 35 000 tonnes et le calibre maximum abaissé à 356 mm. Mais les négociateurs américains ont obtenu l'introduction d'une clause « ascenseur », stipulant que les limites concernant les cuirassés que se sont imposées les signataires du Traité pourraient être dépassées, si l'Italie et le Japon n'avaient pas signé le Traité au [3].

Dès lors, la course aux armements reprend, la France a lancé, fin 1936, la construction du Jean Bart, second cuirassé de la classe Richelieu, et l'Allemagne, celle du Tirpitz. Aux États-Unis, la construction de nouveaux cuirassés avait été décidée, par le Vinson-Trammell Bill de 1934, mais pour les deux premières unités, la classe North Carolina, la mise en chantier fut différée pendant trois ans, en particulier en raison du choix du calibre, 356 mm ou 406 mm, dans l'attente de la position japonaise. Le Royaume-Uni entreprit en 1937 la construction de cinq cuirassés, la classe King George V, et décida, fidèle à ses positions antérieures, que ce seraient des navires de 35 000 tonnes, armés de canons de 356 mm. Devant les atermoiements japonais, les Américains optèrent pour le calibre de 406 mm[4]. La position française, exprimée par le Ministre de la Marine, le , était de ne pas construire de cuirassé d'un déplacement supérieur à 35 000 tonnes avec un calibre supérieur à 380 mm, tant qu'une puissance européenne ne serait pas allée au-delà, position qui demeura inchangée après la signature, le , du protocole signé avec le Royaume-Uni et les États-Unis, portant à 45 000 tonnes et 406 mm les limites applicables au déplacement et au calibre des cuirassés[5]

C'est dans ces conditions que l'amiral Darlan avait décidé, début décembre 1937, de lancer les études pour deux nouveaux cuirassés, avec l'idée de tirer les conséquences des essais que le Dunkerque était en train d'effectuer, alors que se trouvaient remis en cause certains des choix qui avaient présidé à sa conception, l'artillerie principale « tout à l'avant », comme sur la classe Nelson, ou l'artillerie secondaire à double usage, anti-navire et anti-aérienne. La vitesse et la protection devaient correspondre à celles du Richelieu[6].

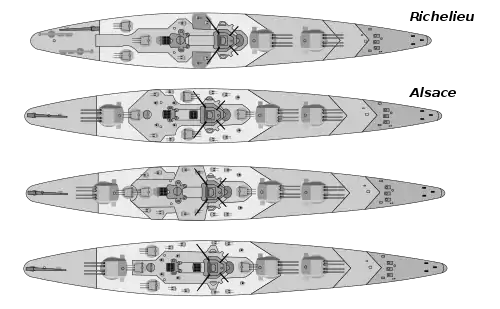

Le Service Technique des Constructions Navales étudia trois projets. Le Projet A reprenait la disposition d'artillerie principale du Richelieu, avec l'ajout d'une artillerie AA de 100 mm, voire de 130 mm. Le projet B avait une artillerie principale en tourelles quadruples, une à l'avant et une à l'arrière. Le projet C avait deux tourelles triples à l'avant et une tourelle triple à l'arrière. Mais cette disposition conduisait à un déplacement de l'ordre de 40 000 tonnes, elle ne fut donc pas soumise au choix du Chef d'État-Major Général. En , pour les cuirassés qui devaient faire partie du Programme supplémentaire 1938 bis[7], l'amiral Darlan retint les variantes A 2 et B 3ter[8].

La variante A 2 différait du Richelieu dans sa version de l'époque à cinq tourelles de 152 mm, en ce que l'artillerie secondaire ne devait plus comporter que quatre tourelles dont deux tourelles axiales superposées à l'arrière, et deux tourelles latérales, une de chaque bord, au milieu du navire. L'amiral Darlan considérait que les trois tourelles arrière de 152 mm représentaient un gaspillage de poids. Deux tourelles axiales permettaient d'avoir une même bordée de six pièces, en faisant l'économie de la troisième tourelle, soit 300 tonnes, ce qui permettait d'installer de chaque bord trois affûts doubles de 100 mm anti-aériens. Le cuirassé de ce type reçut le nom de Clemenceau[9].

La variante B 3ter différait plus profondément du Richelieu. L'artillerie principale répartie entre l'avant et l'arrière, rétablissait la possibilité d'un tir d'artillerie principale en retraite, et écartait totalement le risque d'une salve malheureuse détruisant toute l'artillerie principale, ainsi que le risque inhérent à la proximité des magasins des tourelles de l'artillerie principale. Toute l'artillerie de 152 mm se trouvait limitée à trois tourelles, disposées sur l'axe du navire, deux tourelles superposées, derrière la tourelle d'artillerie principale avant, et une au-dessus de la tourelle d'artillerie principale arrière.

La formule de la variante B 3ter avait la préférence de l'Amirauté. L'amiral Darlan qui s'y était beaucoup investi fit donner au cuirassé de ce type le nom de Gascogne, le nom de la province où il était né.

Cependant lorsque les services de renseignements français, au cours de l'été 1939, eurent averti de la mise sur cale, dans le plus grand secret, de deux cuirassés allemands, supposés avoir un déplacement de 40 000 tonnes et armés de canons de 406 mm (ce sont en réalité les deux premiers bâtiments du Plan Z, la classe H), et que les études seront lancées pour deux cuirassés dépassant 35 000 tonnes, le projet C servira de base de travail[10], pour aboutir à de nouveaux projets de cuirassés, que l'on désigne sous le nom de classe « Province » ou de classe Alsace[11].

Conception

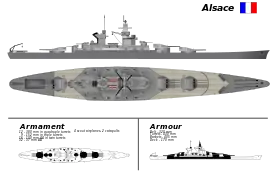

Trois types de cuirassés ont été étudiés, tous avec la même disposition d'artillerie principale, deux tourelles à l'avant, et une à l'arrière, et la même disposition d'artillerie secondaire, en trois tourelles triples au calibre de 152 mm, dans l'axe du navire, une à l'avant, au-dessus des deux tourelles d'artillerie principale, et deux superposées à l'arrière, entre la cheminée et la tourelle arrière d'artillerie principale, reprenant ainsi la disposition d'artillerie de la version C3 des études faites pour les cuirassés du programme 1938 bis[12]. L'accumulation de trois tourelles superposées à l'arrière aurait laissé peu de place pour installer le télépointeur auxiliaire de l'artillerie de 380 mm derrière la cheminée, comme sur la classe Richelieu. Il aurait dû être installé sur la tour arrière, et les deux télépointeurs dédiés à l'artillerie anti-aérienne qui y avaient été prévus, sur le cuirassé Gascogne, auraient dû être réinstallés au pied de la tour arrière[13].

Les différences entre les trois types proposés par le Service Technique des Constructions Navales[14] portaient sur deux points :

D'abord, l'artillerie principale aurait été constituée de tourelles triples de 380 mm, pour le type n°1, de tourelles triples de 406 mm, pour le type n°2, de tourelles quadruples de 380 mm, pour le type n°3.

Ensuite, l'artillerie anti-aérienne, constituée, dans tous les cas, d'affûts doubles de 100 mm, aurait compté huit affûts, pour les types n°1 et 2, et douze affûts pour le type n°3, presque comme le Jean Bart tel qu'il a été achevé après-guerre.

Le blindage aurait été presque le même (ceinture blindée de 330 mm pour le type n°1 et n°2, 350 mm pour le type n°3; pont blindé supérieur de 170–180 mm; pont blindé inférieur de 40 mm), et la propulsion aurait assuré la même vitesse (31 nœuds) que pour le Richelieu[15] - [16], de sorte que la longueur de la coque, la puissance des machines et le déplacement auraient varié de 252 m, 170 000 CV et 40 000 tonnes pour le type n°1, 256 m, 190 000 CV et 42 500 tonnes pour le type n°2, 265 m, 220 000 CV et 45 000 tonnes pour le type n°3[17] - [2].

Comme on l'a vu ci-dessus, le type n°1 aurait été similaire aux cuirassés italiens de la classe Littorio[18], pour l'artillerie principale, en disposition et en calibre. L'artillerie secondaire aurait compté une tourelle triple de moins, mais avec une disposition dans l'axe du navire, la bordée aurait été de 50 % plus puissante. L'artillerie anti-aérienne, dans des tourelles fermées, comme sur les cuirassés Clemenceau et Gascogne, avec un calibre légèrement plus gros (100 mm au lieu de 90 mm) aurait compté le même nombre de canons. On pourrait aussi le décrire comme un navire intermédiaire entre le HMS Vanguard [19], avec un canon de 381 mm de plus, et les cuirassés de la classe Lion[19], avec une artillerie principale de 380 mm seulement.

Le type n°2 aurait été similaire aux cuirassés de la classe Lion ou des classes North Carolina et South Dakota[20], en ce qui concerne l'artillerie principale, pour le calibre et la disposition en trois tourelles triples, deux à l'avant et une à l'arrière. Comme la vitesse prévue aurait été de deux ou trois nœuds plus élevée, 30-31 nœuds, au lieu de 28-29 nœuds, cela avait pour conséquence une coque plus longue, une puissance supérieure, et un déplacement plus important. Le choix d'une artillerie secondaire à deux calibres (152 mm et 100 mm), dont on connait la genèse, pour la classe Richelieu, au lieu d'une artillerie d'un calibre intermédiaire à double usage (127 mm, soit 5 pouces sur les cuirassés américains, et 133,35 mm soit 5,25 pouces sur les cuirassés britanniques), est caractéristique des difficultés rencontrées pour disposer d'une artillerie secondaire à double usage efficace, à une époque où l'on pense que l'attaque de surface à la torpille constitue un danger aussi redoutable que l'attaque aérienne, et l'absence d'une abondante artillerie anti-aérienne à courte portée est aussi une caractéristique de l'époque, alors qu'il n'y a pas non plus de production nationale satisfaisante en matériel anti-aérien à tir rapide, d'un calibre compris entre 20 et 40 mm.

Le type n°3 aurait retenu un trait distinctif des « capital ships » français : la tourelle quadruple. La Marine Nationale française l'avait retenue pour ses six derniers cuirassés depuis le Dunkerque jusqu'au projet du cuirassé Gascogne[21]. L'artillerie secondaire aurait été proche de celle qui a été installée sur le Jean Bart, tel qu'il a été achevé, après la guerre, avec trois tourelles triples de 152 mm, disposées différemment, et douze tourelles doubles de 100 mm, mais sans quatorze affuts doubles anti-aériens de 57 mm, sous licence Oerlikon. L'Amirauté française a retenu, semble-t-il, le type n°1[17], le plus proche du Richelieu, et a écarté le type n°2, en raison des délais nécessaires à la mise au point des canons de 406 mm, un matériel nouveau pour la Marine Nationale française, et a considéré les dimensions du type n°3 comme excessives. Très proches des caractéristiques des cuirassés de la classe Iowa (270 m, 212 000 CV, 45 000 tonnes)[13], elles auraient posé de sérieux problèmes, compte tenu des infrastructures existantes, tant pour la construction que pour le radoub[14].

Il était prévu de mettre la première unité sur cale, en 1941, aux chantiers de Penhoët où avaient été construits le transatlantique Normandie, puis plus tard le Strasbourg et où était alors en construction le porte-avions Joffre. La seconde unité aurait été mise en chantier, en 1942, dans un nouveau bassin qu'il était prévu de construire à l'Arsenal de Brest. Aucun travail n'a jamais commencé sur ces navires, ni même aucun matériel rassemblé. Reste qu'on ne sait pas quelle solution aurait prévalu pour la construction du second porte-avions, le Painlevé, ce qui incidemment montre bien la priorité alors accordée par l'Amirauté aux cuirassés sur les porte-avions[13].

Les noms de provinces françaises, qui avaient été utilisés pour les cuirassés des classes Bretagne et Normandie, ont été envisagés un moment pour les sous-marins nucléaires d'attaque qui ont constitué finalement la classe Rubis[22], et ils sont actuellement utilisés pour les frégates furtives de seconde génération, du type FREMM, la classe Aquitaine[23].

Le deuxième des trois croquis de la classe Alsace correspond au type n°3 indiqué par John Jordan et Robert Dumas

Notes et références

- Gille 1999, p. 148.

- Jordan et Dumas 2009, p. 177

- Breyer 1973, p. 73

- Breyer 1973, p. 81

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 104

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 87

- Le Masson 1969, p. 25

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 88

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 91-95

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 104-106

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 104–105

- Jordan et Dumas 2009, p. 165

- Jordan et Dumas 2009, p. 180

- Jordan et Dumas 2009, p. 177-179.

- Le Masson 1969, p. 75–76

- Dumas, Richelieu, p. 16–26

- Dumas, Jean Bart 2001, p. 105–106

- Giorgerini et Nani 1973, p. 319–338

- Lenton, British battleships 1972, p. 63

- Lenton, American battleships 1968, p. 36–41

- Le Masson 1969, p. 69-81

- Prézelin 2008, p. 21

- Prézelin 2008, p. 26-27

Bibliographie

- Robert Dumas, Les cuirassés Dunkerque et Strasbourg, Rennes, Marine Éditions, , 125 p. (ISBN 2-909675-75-0)

- Robert Dumas, Le cuirassé Richelieu 1935-1968, Rennes, Marine Éditions, , 125 p. (ISBN 2-909675-75-0)

- Robert Dumas, Le cuirassé Jean Bart 1939-1970, Rennes, Marine Éditions, , 125 p. (ISBN 2-909675-75-0)

- Bernard Prézelin, Flottes de combat : 2008, Rennes, Éditions Maritimes et d'Outre-Mer, , 1312 p. (ISBN 978-2-7373-4324-7)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0).

- Alain Boulaire, La Marine française : De la Royale de Richelieu aux missions d'aujourd'hui, Quimper, éditions Palantines, , 383 p. (ISBN 978-2-35678-056-0)

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. II : 1870-2006, Millau, Rezotel-Maury, , 591 p. (ISBN 2-9525917-1-7, lire en ligne)

- (it) Giorgio Giorgerini et Antonio Nani, Le Navi di Linea Italiane 1861-1969, Ufficio Storico della Marina Militare,

- (en) H. T. Lenton, Navies of the Second World War German surface vessels 1, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd,

- (en) H.T. Lenton, Navies of the Second World War American battleships, carriers and cruisers, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-01511-4)

- (en) Henri Le Masson, Navies of the Second World War The French Navy Volume 1, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-02384-2)

- (en) H. T. Lenton, Navies of the Second World War British battleships and aircraft carriers, Londres, Macdonald&Co Publishers Ltd, (ISBN 0-356-03869-6)

- (en) Siegfried Breyer, Battleships and battle cruisers 1905-1970, Macdonald and Jane's, , 480 p. (ISBN 0-356-04191-3)

- Éric Gille, Cent ans de cuirassés français, Nantes, Marines éditions, , 160 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-909675-50-5, présentation en ligne)

- (en) John Jordan et Robert Dumas, French battleships 1922-1956, Seaforth Publishing, , 224 p. (ISBN 978-1-84832-034-5, lire en ligne)

- (en) Jean Labayle-Couhat, French Warships of World War I, Londres, Ian Allan Ltd, (ISBN 0-7110-0445-5)