Cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan

Le cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan (en allemand : Deutscher Soldatenfriedhof Mont-de-Marsan) est une nécropole militaire de la Première Guerre mondiale. Il se situe sur la commune de Mont-de-Marsan, chef-lieu du département français des Landes.

Deutscher Soldatenfriedhof Mont-de-Marsan

1914-1918 (de)

| Pays | |

|---|---|

| Département | |

| Commune | |

| Tombes |

258 |

| Personnes |

258 |

| Mise en service |

1914 |

| Coordonnées |

43° 55′ 03″ N, 0° 30′ 12″ O |

| Sauvons nos tombes |

|---|

Présentation

Le cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan, situé dans la quartier de Nonères au sud de l'hippodrome des Grands Pins, est un témoin de la Grande guerre, bien que les combats aient eut lieu à un millier de kilomètres de là. 258 soldats allemands, tous morts en captivité, y sont inhumés[1]. Son entretien paysager et le nettoyage des tombes sont assurés chaque été par l'association allemande Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (ou Service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes (SESMA))[2].

Historique

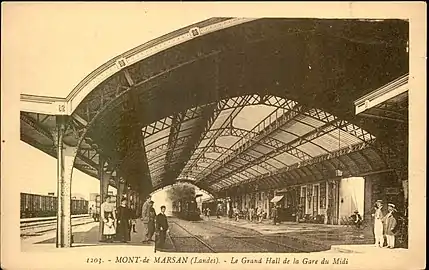

En septembre 1914, soit quelques semaines après le début de la Première Guerre mondiale, l'armée française comptabilise déjà des dizaines de milliers de soldats allemands faits prisonniers. Blessés pour la plupart, ils sont éloignés des lignes du front pour éviter qu'ils ne soient repris par leur camp et que les hommes valides soient renvoyés au combat. Ces prisonniers parcourent à pied puis en train le chemin qui les mène dans différentes garnisons du sud ouest de la France. C'est ainsi qu'après plusieurs jours de trajet en wagons à bestiaux, 900 prisonniers de guerre allemands arrivent en gare de Mont-de-Marsan. Ils appartiennent à divers corps et à toutes les armes. Figurent dans leurs rangs des mousquetaires, des uhlans[n 1], des cuirassiers, des réservistes, des fusiliers, des grenadiers et des soldats de la garde impériale. Ils sont pour la plupart blessés, parfois lourdement[3].

Gare de Mont-de-Marsan au début du XXe siècle

Gare de Mont-de-Marsan au début du XXe siècle Train à vapeur entrant en gare de Mont-de-Marsan

Train à vapeur entrant en gare de Mont-de-Marsan

Sort des soldats valides

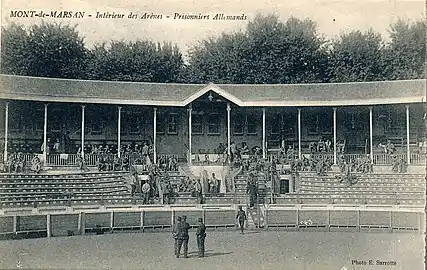

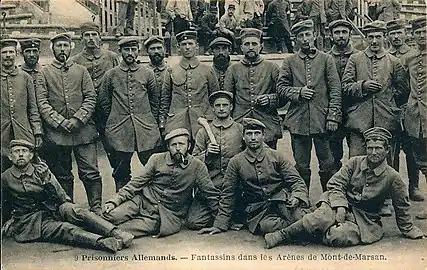

La municipalité, qui n'est pas du tout préparée à les accueillir, organise dans l'urgence leur répartition : concernant la captivité des prisonniers valides ou légèrement blessés, elle réquisitionne les arènes du Plumaçon, à proximité de la gare, et les transforme en prison à ciel ouvert. Les conditions de détention, sans être inhumaines, restent difficiles. Les soldats logent dans les gradins soumis aux aléas météorologiques et la nourriture insuffisante n'est pas compensée par l'envoi de colis par les familles. À cela s'ajoutent les souffrances morales causées par la guerre et l'ennui. De nouveaux convois de prisonniers arrivent. Le 9 octobre 1914, alors que la population carcérale allemande dépasse le millier de prisonniers, 170 d'entre eux sont extraits des arènes et envoyés par train jusqu'à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Le lendemain, ils embarquent au port de Bordeaux avec 324 autres prisonniers détenus dans d'autres villes du sud ouest à bord du navire à vapeur Montréal à destination de Casablanca, alors ville du protectorat français du Maroc[n 2]. A la fin du mois de décembre 1914, les arènes son pratiquement vides. Une grande partie des prisonniers a été transférée vers la citadelle de Blaye et celle de Saint-Martin-de-Ré. Quelques semaines plus tard, certains de ces soldats bénéficient des accords entre belligérants pour l'échange de prisonniers et rejoignent des camps de transit en Suisse. Par la suite, les prisonniers qui arrivent à Mont-de-Marsan en bonne santé sont affectés par la préfecture des Landes à des travaux agricoles dans des exploitations des alentours pour pallier le manque de main-d'œuvre, les hommes en âge de travailler étant mobilisés sur le front de l'Est[3].

Les arènes du Plumaçon au début du XXe siècle

Les arènes du Plumaçon au début du XXe siècle Prisonniers de guerre allemands dans les arènes du Plumaçon

Prisonniers de guerre allemands dans les arènes du Plumaçon Photo de groupe de fantassins allemands détenus dans les arènes de Mont-de-Marsan en 1914

Photo de groupe de fantassins allemands détenus dans les arènes de Mont-de-Marsan en 1914

Sort des soldats blessés

Concernant les prisonniers plus gravement blessés au combat, la municipalité les envoie dès l'arrivée du premier convoi au lycée Victor-Duruy, transformé pour l'occasion en hôpital de fortune. Les lycéens délogés doivent quant à eux suivre les cours dans d'autres lieux mis à leur disposition, notamment la maison du pianiste Francis Planté[n 3]. Les capacités d'accueil du lycée se révèlent vite insuffisantes : tous les lits sont occupés et l'unique chirurgien, assisté d'une seule infirmière, ne peut pas s'occuper d'un si grand nombre de blessés. L'école normale d'institutrices est à son tour réquisitionnée et devient une annexe de l'hôpital, réservée aux officiers allemands. Un appel au volontariat est lancé pour susciter dans la population des vocations d'aides-soignants afin de renforcer les équipes du personnel dans ces nouvelles structures[3].

Un deuxième convoi d'une centaine de prisonniers arrive quelques jours après à Mont-de-Marsan. Une fois de plus se pose le problème de l'insuffisance des capacités d'accueil. Cette fois-ci, c'est l'ancien couvent des Capucins[n 4] qui est utilisé comme hôpital annexe. Mais ce nouveau convoi présente l'avantage de comporter des officiers médecins et des sous-officiers infirmiers, qui se consacrent aux opérations. Malgré les soins prodigués, les décès s'enchaînent dès les premiers jours : une semaine après l'arrivée du premier convoi, on dénombre 22 morts, puis 23 autres les quinze jours suivants. Le 15 octobre 1914, 60 militaires allemands sont déjà décédés des suites de leurs blessures de guerre[3].

Il faut enterrer ces morts mais la population refuse que ces ennemis de la France soient inhumés dans le cimetière du Centre de Mont-de-Marsan, parmi leurs proches et les personnalités locales. C'est ainsi que les autorités militaires et municipales prennent la décision de créer dès 1914 un carré militaire dédié, dans un lieu discret, à l'écart au nord du centre-ville, proche de l'hippodrome. Les tombes sont creusées par les prisonniers valides eux-mêmes sous la surveillance du service d'ordre de la ville pour y enterrer leurs compagnons d'armes décédés[3].

Lycée Victor-Duruy

Lycée Victor-Duruy Maison de Francis Planté

Maison de Francis Planté École normale d'institutrices

École normale d'institutrices

Au début de l'année 1915, la plupart des prisonniers valides ont quitté Mont-de-Marsan et une soixantaine de soldats blessés restent hospitalisé au lycée Duruy. Les 15 et 16 février, la majeure partie des soldats restants est transférée sur l'île d'Oléron, il ne reste plus que cinq détenus au lycée. Leurs conditions de détention sont largement assouplies et ils travaillent comme aides-soignants pour s'occuper d'une centaine de soldats français blessés qui viennent d'arriver du front[3].

A la fin du conflit, le cimetière militaire allemand totalise 78 tombes[3].

Après la Première Guerre mondiale

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les forces d'occupation érigent le mur d'enceinte, le bâtiment d'entrée et enterrent plusieurs aviateurs de la Luftwaffe ayant péri au combat[n 5]. En 1951, le cimetière compte ainsi 351 tombes. À l'automne 1962, les morts du conflit de 1939-45 sont exhumés par le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge et transférés dans le cimetière militaire allemand de Berneuil. En 1978, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge transfère à Mont-de-Marsan 179 dépouilles de soldats allemands en provenance de Toulouse et une en provenance de Saint-Macaire-en-Mauges. Le cimetière atteint à ce moment sa taille actuelle[3].

En 1981, 257 croix chrétiennes en granit et une stèle israélite sont implantées. Le bâtiment d'entrée est restauré et le site aménagé en 1982[3].

Bâtiment d'entrée du cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan

Bâtiment d'entrée du cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan Vue d'ensemble du cimetière à l'intérieur de l'enclos

Vue d'ensemble du cimetière à l'intérieur de l'enclos Stèle d'un mousquetaire

Stèle d'un mousquetaire Stèle d'un soldat de confession israélite

Stèle d'un soldat de confession israélite

Personnes inhumées

La liste des 258 militaires inhumés dans le cimetière est la suivante[3] :

' Heinrich ALBERS, Oswald ALBRECHT, Hans ANDERSEN, Nikolaus ARAMBASIC, Reinhard ARANYT, Karl BAIER, Otto BALDAUF, Ludwig BAMERSREITER, Josef BAUER, Heinrich BEHRENS, Ewald BEIER, August BERGMANN, Kurt BEYER, Wilhelm BIELEFELD, Reinhold BIELKE, Kurt BIERLING, Karl BISCHOFF, Richard BLUMTRITT, Emil BOETSCH, Wilhelm BONING, Jakob BREITENAUER, Johann BREY, Friedrich BRINKMANN, Friedrich BRODE, Engelbert BRÜHL, Fran BRULH Gustav BRUMMER Kurt BRUSS, Kari BÜHLER, Heinrich CAUMANNS, Cornelius CHRISTIANSEN, Paul COPFARTH, Heinrich DAUT, Eduard DECKERS, Joseph DECKERS, Leon DEZNAKE, Jacob DICK, Hugo DIEDENHOFEN, Franz DIEKMANN, Heinrich DIERING, Robert DIETRICH, Emil DOBRITZ, Walter DORWALD, Johann DREXLER, Hubert EICKHOF, August EIKEL, Christian ELLERMS, Emil ENGEL, Joseph FEIEN, Joseph FIEDEL, Heinrich FLECK, Dietrich FOCKE, Martin FRANKEL, Karl FREY, Bruno FRIEBEL, August FUHRMANN, Arthur GABISCH, Karl GARTNER, Stephan GASKA, Paul GASS, Hugo GERHARDS, Friedel GERHER, Arthur GLASSER, Hugo GÖRLER, Wilhelm GÖTZEN, Heinrich GRAF, Christian GREEK, Franz GROMACKI, Rudolf GROSSMANN, Paul HAGEMEISTER, Willy HAMISCH, Carl HAMPEL, August HARSCH, Fredrich HEDDESHEIMER, Friedrich HELD, Sebastian HELFERT, Friedrich HELMHOLD, Paul HERBERGER, Johann HERMANNS, Max HERRMANN, Martin HERZOG, Heinrich HINNERS, Heinrich HOELS, Peter HOFFMANN, Amo HOHLE, Joseph HOHMANN, Georg HUBER, Heinrich HUCK, Felix HUTHER, Ersnt IRMISCH, Franz JACOB, Otto JACOB Karl JOCKEL, Max JOHN, Johannes JUNGMANN, Stoju KATRACEFF, Hermann KEIDEL, Paul KERSCHT, Alfred KETELHÖN, Kurt KIELSELBACH, Mathias KLOPPEL, Eduard KLÜMBIES, Emil KOCH, Johann KOHLER, Paul KÖHLER, Oswald KOHLWAGEN, Walter KORNER, Wilhelm KORTE, Georg KOSTLER, Anton KOTTEWICZ, Fritz KRAMER, Otto KRAUSE, Wilhelm KRAUSE, Franz KREMP, Julius KRETZSCHMAR, Willy KRIPPNER,Karl KROHN, Anton KROLLPFEIFFER, Hermann KRUG VON NIDDA, Otto KRUGER, Fritz KRUSKE, Paul KÜBLER, Gustav KUHN, Hermann KULOW, Paul KÜNSTLER, Karl KÜPPER, Willi KUSCHKE, Georg LACHMANN, Eugen LAMMEL, Rudolf LANGE, Franz LANKANKI, Max LEHMANN, Karl LEONHARDT, Otto LEYMANN, Harm LINNEMANN, Georg LOHNINGER, Alfred LUCAS, Walter LUER, Friedrich MADL, Karl MAIER, Karl MAXEINER, Hermann MEHMERT, Hans MEIER, Friedrich MEYER, Joseph MEYER,Anton MRULA, Arthur MÜLLER, Georg MÜLLER, Johann MÜLLER, Ludwig MÜLLER, Kurt NAUMANN, Carl NEUHAUS, Alois NEUMANN, Reinhard NEUMANN, Julius NICKEL, Hermann NICOLAUS, Friedrich NIEMEYER, Franz NIEMYT, Wilhelm NISI, Hans NISSUM, Robert NOACK, Aleis OCHMANN, Friedrich OELTERMANN, Willy OSCHATZ, Joseph OTTENSCHLAGER, Karl PANNICKE, Wilhelm PAPE, Hermann PAPKE, Friedrich PAUCKNER, Karl PAULI, Ivan PELAIC, Konrad PETERS, Hermann PETERSEN. Alfred PFEIFFER, August PHILIPPS, Karl PLUMECKE, Paul POHLMANN, Konrad QUALMANN Alfred RAABE, Hermann RASHE, Wilhelm REHBOCK, Arthur RICHTER, Wilhelm RICHTS, Hermana RINGS, Curt RODER, Otto ROHNERT Bruno ROISCH, Willi ROSENHEIMER, Joseph ROTTER, Richard RUPP, Friedrich RUTER, Nicolas SANDER, Heinrich SCHAEFER, Jakob SCHAFER, Michael SCHALLER, Walter SCHALLER, Gustav SCHEER, Leonhard SCHEMBERGER, Gustav SCHLIEKER, Franz SCHMIDMAYER, Camille SCHMITT, Paul SCHMÜGGE, Albert SCHOLZ, Richard SCHÖNFELDER, Theodor SCHOOFS, Hermann SCHRODER, Hindrik SCHROVEN, Julius SCHUCK, Wilhelm SCHUHR, Richard SCHULZE, Richard SCHULZE, Peter SEUL, Jakub SOLLEDER Richard SOMMER, Anton SORGENFREI, Friedrich SPEYER,Arthur STEIDEL, Adolf STEINEKE, Hugo STOLL, Richard STOLL, Hermann STORK, Ernst STRUNK, Hans STUDT, Albert STUDTER, Mathias SULZLE, Joseph SUSSHOLZ, Friedrich TALKENBERGER, Heinrich TERBRACK, Hans THIERSCH, Johannes THIESSEN, Karl TROGER, Hermann ULLMANN, Max VETTER, Georg VOELKER, Christian VOGELGESANG, Friedrich VOSSWINKEL, Paul WALDAPFEL, Johannes WALTER, Martin WAPPLER, Willy WAPPLER, Karl WARNKE, Walter WEINGARTEN, Max WEISSE, Gustav WEISSRODT, Walter WERNECKE, Ernst WIESE, Gottfried WILLEMS, Alfred WINKLER, Erst WITT, Wilhelm WOHLKE, Johannes WOJDZIAK, Heinrich WORTMANN, Hans WULF, Robert ZEITZ, Georg ZELOSKO, Franz ZIMMERMANN, Walter ZIMNY, Robert ZINNITZ[3] |

Notes et références

Notes

- Cavaliers, mercenaires des armées de Pologne, de Prusse, d'Autriche et d'Allemagne

- Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, près de 5500 soldats allemands fait prisonniers sont ainsi envoyés au Maroc où ils sont employés à des travaux d'utilité publique

- Le siège de l'actuel conseil départemental des Landes

- Situé rue de la Croix-Blanche. Les Capucins, qui avaient été expulsés des lieux en 1880, réintègrent le couvent en 1920

- La ville est occupée à partir du 28 juin 1940. La libération de Mont-de-Marsan se produit le 21 août 1944

Références

- « Mémoire d’autres tombes », sur www.sudouest.fr/ (consulté le )

- « Un cimetière militaire allemand presque méconnu à Mont-de-Marsan », sur www.francebleue.fr/ (consulté le )

- Panneaux de présentation du cimetière militaire allemand de Mont-de-Marsan, réalisés en septembre 2007 par la Base aérienne 118 avec le soutien de l'ONAC-VG des Landes, du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne et du Centre d'expertise aérienne militaire, consultés sur site le 18 décembre 2022

Voir aussi

Lien externe

[vidéo] France 3 Nouvelle-Aquitaine, Cimetière allemand de Mont-de-Marsan sur YouTube, (consulté le )