Arrière en France pendant la Première Guerre mondiale

L'arrière en France pendant la Première Guerre mondiale comprend la population civile des régions non envahies et aussi les militaires éloignés du front.

La guerre amena la mobilisation de la population civile au service des combattants à un degré jamais atteint. Les civils ont parfois été considérés comme des soutiens du front, une armée de l’arrière. La légende d’un dessin paru le dans le journal l’Opinion est significative de cet état d’esprit : « — Pourvu qu’ils tiennent. — Qui ça ? — Les Civils » [1]. Par sa longueur et son intensité, le conflit entraîna une profonde transformation de la société française.

Pour les soldats du front, l’arrière ne se limite pas aux civils mais comprend également tous les militaires des services auxiliaires qui ne sont pas sous le feu de l’ennemi et les ouvriers mobilisés renvoyés en affectation spéciale dans les usines, considérés comme des privilégiés, des « embusqués ».

Les conséquences de la mobilisation

L’ordre de mobilisation du parvient au moment des moissons à une époque où plus de la moitié des Français habitaient à la campagne et 38 % vivaient de la terre (1911)[2].

De plus, la majorité des exploitations étaient familiales, petites ou moyennes, et très peu mécanisées.

La réquisition de chevaux perturbe d’autant plus le travail agricole. Les navires des pêcheurs en pleine mer le jour de la mobilisation sont désarmés à leur arrivée au port en . Le pays se vida de ses hommes valides : 3,6 millions sont rappelés le , conscrits entre 20 et 33 ans, réservistes jusqu’à 48 ans et 3 millions supplémentaires du au . Le pourcentage moyen des mobilisés est de 24 % dans l’industrie l’artisanat, les commerces, les transports et serait de 40 % des paysans[3]. Le départ de la main d’œuvre qualifiée entraîne la fermeture d'un grand nombre d'usines : la France compte 1,9 million de chômeurs en . Les enfants sont mis à contribution pour les travaux agricoles ou pour pallier l’absence des hommes adultes dans les exploitations artisanales et les commerces et ne retournent pas à l’école à la rentrée. Certaines classes sont fermées : la moitié des instituteurs (30 000) sont au front. Ce départ est en partie comblé par le rappel d’enseignants à la retraite et d'élèves en formation des écoles normales[3].

Les femmes reprennent la direction des exploitations et leur travail permit de rentrer la moisson de 1914 particulièrement abondante et d’éviter une crise du ravitaillement au début de la guerre[4]. Le président du Conseil René Viviani lance ainsi un appel aux femmes paysannes en s’adressant à elles comme à des soldats[5].

Paris au cours des premiers mois de la guerre

Paris est mis en état de siège dès le avec interdiction d'attroupements de plus de 3 personnes sur la voie publique et obligation de présenter un laissez-passer pour franchir les portes de la capitale. Ce régime de camp retranché s'étend au département de la Seine et à une partie de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne[6].

A la fin d'août et début septembre, les habitants de la région parisienne sont informés, malgré la censure et les déformations des communiqués officiels, par les récits des réfugiés de Belgique et des régions du nord de la France du recul des armées alliées s’approchant de la capitale. Les communiqués militaires ne peuvent masquer entièrement le désastre. Ainsi, les lecteurs du Petit parisien qui pensaient les forces alliées en Belgique et en Lorraine d'après les articles du : « La bataille est reprise. En Belgique, les troupes françaises ont contenu ou même fait reculer l’ennemi. En Lorraine, nous avons repris l’offensive » et encore du : « 5 jours d’offensive heureuse en Lorraine. Les pertes allemandes sont énormes. Dans la Meuse, nous repoussons énergiquement une attaque de l’ennemi. Dans le Nord, nos alliés anglais ont dû légèrement rétrograder. Dans les Vosges, nos troupes ont repris l’offensive et refoulé les forces allemandes. » apprennent par le communiqué officiel publié le le repli sur la Somme « La situation de notre front des Vosges à la Somme est restée ce qu’elle était hier. » Les récits d’atrocités allemandes par les réfugiés de Belgique et des régions du Nord de la France, puis le départ du gouvernement à Bordeaux le amènent un million d’habitants de la région parisienne à fuir en province. Les articles se voulant rassurants paraissant dans les journaux ne font qu’ajouter à la panique, ainsi l’éditorial du Petit parisien du publié sous le titre La situation militaire : « […] En fait, nous tenons bon. Ce qui n’empêche les alarmistes de voir Paris investi très prochainement sinon réduit à merci. Je ferai observer à ces trembleurs dont l’attitude est vraiment déplorable, non certes pour les calmer - ils sont incorrigibles – mais pour rassurer ceux qu’ils pourraient effrayer qu'en 1870, la capitale a tenu bon près de cinq mois. […] Au surplus, il semble que nos ennemis fassent la guerre en désespérés. »

Au , il n’y a plus à Paris que 1 807 000 habitants, dont une majorité de femmes et de personnes âgées, les hommes jeunes ayant été la plupart mobilisés et beaucoup d'enfants envoyés par leur famille en province, contre 2 800 000 avant la guerre[7]. Après la bataille de la Marne et la stabilisation du front en novembre, la plupart des parisiens reviennent. Le retour de Bordeaux du gouvernement attendra jusqu’au . Une vie normale reprend son cours à la fin de l'année 1914.

La reconversion de l’économie

Après l’arrêt au cours de la période suivant la mobilisation, l’activité industrielle repart à la fin de 1914. Les chômeurs sont réembauchés et des ouvriers mobilisés sont rappelés à l’arrière. 500 000 reviennent dans l’industrie, principalement dans l'industrie des métaux (plus de 60 %) en gardant le statut de mobilisé. L'armée conserve les plus jeunes. Les conditions sont fixées par une circulaire du du ministre des munitions Albert Thomas. L'affecté spécial est payé comme un ouvrier civil mais il est soumis à la discipline militaire, ne peut s'absenter de la ville d'emploi sans autorisation, ni faire grève[8].

Les grèves furent rares au cours des 2 premières années de guerre, plus importantes à partir de , en 1917 et 1918, avec une forte participation de jeunes et de femmes qui ne risquent pas d'être renvoyés au front. Les grèves des midinettes (couturières et ouvrières de la confection) de et celles des munitionnettes de la région parisienne en mai- (133 000 grévistes dont 80 % de femmes) étaient motivées par la hausse du coût de la vie et les difficultés de ravitaillement. Ces grèves furent généralement courtes car le gouvernement craignant l'interruption de productions nécessaires aux approvisionnements de l'armée est intervenu pour que des augmentations de salaires soient rapidement accordées. Ainsi, le , le ministre socialiste des munitions Albert Thomas impose des salaires minima dans les usines de guerre, alors que d'autres acteurs politiques sont partisans de mesures de fermeté [9]. Le ministre de l'Intérieur et celui des munitions s'appuient sur les syndicats et rendent obligatoire l'arbitrage des conflits du travail par des commissions mixtes où siègent à égalité des représentants ouvriers et patronaux[10].

.jpg.webp)

La proportion de femmes dans l’industrie passe de 32 % en 1914 à 40,5 % en 1918 [11] mais la proportion varie considérablement suivant les branches. Les femmes apparaissent dans des usines qui employaient majoritairement ou quasi exclusivement des hommes avant la guerre alors que leur nombre décroît dans l’industrie textile. Plus que l’emploi féminin dans l’industrie, la nouveauté est le passage du travail de l’étoffe à celui du métal. Des tâches pénibles autrefois réservées aux hommes leur sont confiées et beaucoup travaillent de nuit (36 % d’après une enquête réalisée en 1917) [12]. L'effectif féminin des usines de guerre passe de 15 000 en à 100 000 en , 300 000 en et 684 000 en [13].

Au printemps 1917 fut créée une association des surintendantes de France pour « préparer des femmes aptes à créer, surveiller ou diriger les organisations sociales au point de vue du bien-être matériel et de la préservation morale de la population ouvrière des usines. ». L’association ouvrit une école pour former des filles de la bourgeoisie au travail social en usine. Les candidates devaient avoir 24 ans et un diplôme d’infirmière. Les surintendantes se chargeaient d’assurer la discipline et d’améliorer la productivité et étaient, par ailleurs, responsables de la santé des ouvrières en proposant aux contremaîtres des affectations adaptées aux capacités physiques de chacune, évitant aux femmes enceintes et aux jeunes mères les tâches les plus pénibles. Les surintendantes s’occupaient des services sociaux et de santé, crèches, salles d’allaitement , infirmeries, colonies de vacances[14].

L’emploi de prisonniers de guerre, de travailleurs venus des colonies (132 000 Nord-africains dont 80 000 Algériens, 50 000 Indochinois, quelques milliers de Malgaches) et de Chine est un autre palliatif au manque de main d’œuvre. Ces ouvriers sont sous surveillance et une carte de circulation leur est imposée en 1917. Beaucoup restent en France après la guerre. Une production d'armes, de munitions et de matériels militaires sans précédent fut permise par la généralisation du travail à la chaîne, la standardisation des produits en séries longues, la longueur des journées de travail et aussi l'absence de contraintes de coûts, les autorités ne discutant pas les prix[15].

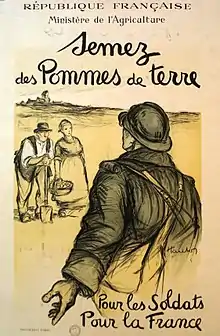

Dans l’agriculture, la ponction de l’armée s’accroît jusqu’à atteindre 63 % de la force agricole masculine en 1918 (contrairement aux ouvriers de l’industrie et employés des transports, les paysans n’étaient pas exemptés). La pénurie de main d’œuvre est aggravée par le départ de nombreux ouvriers agricoles vers l’industrie. Bien que leurs salaires aient presque triplé de 1914 à 1920 ceux versés par les usines d’armement restaient très supérieurs. En 1921 le nombre de personnes employées dans l’agriculture en France était inférieur de 1,5 million à celui de 1914[16]. 3,2 millions de femmes livrées à elles-mêmes qui remplacent les hommes sont amenées à prendre des décisions et à exécuter les travaux les plus pénibles. Ce labeur n’empêche pas une baisse de la production à partir de 1915, après la bonne récolte de 1914 [17], [18].

L'économie de guerre

Le coût de la guerre représente 26 % du revenu national (les dépenses militaires s'élevaient de 1910 à 1913, période de course aux armements, à 4,1 % du produit national)[19]. Cette charge fut plus financée par l'emprunt que par la fiscalité. L’impôt sur le revenu voté en , tardivement par rapport à plusieurs d'autres pays, ne fut mis application à des taux modérés qu’en 1916. La charge de l'impôt ne représentait que 8 % du produit national en 1918 et la fiscalité n’a assuré que 15 % des dépenses supplémentaires causées par la guerre[20]. L’effort de guerre fut principalement financé par l’emprunt, dette extérieure pour 25 % de la somme totale dont 1,7 milliard de dollars à la Grande-Bretagne et 2 milliards aux Etats-Unis en 1918, surtout par des emprunts de guerre sous forme d’obligations (19 %), de bons et obligations du Trésor à court terme (42 %)[21]. Le coefficient d’endettement passa de 65 à 160 %, la masse monétaire fut multipliée par 5. La hausse des prix (plus du doublement de 1914 à 1918) fut partiellement endiguée par des subventions et des mesures de rationnement à la fin de la guerre[22]. La charge est donc reportée sur les contribuables après la guerre qui devront financer le remboursement de la dette et sur les rentiers qui voient baisser leur revenu réel.

La Grande guerre marque le début d’une intervention massive de l’État dans l’économie par les réquisitions, la fixation de prix, la hausse de la fiscalité. La part des dépenses publiques dans le PIB passe de 10 % en 1914 à 53,3 % en 1918[23]. Un sous-secrétariat d’État de l’Artillerie et des munitions est créé en 1915.

Le gouvernement organise l’activité industrielle et offre des subventions pour créer de nouvelles unités de production. Les usines se reconvertissent dans la fabrication de munitions et de matériels militaires. Ainsi, les usines Renault donnent la priorité à la production de matériels militaires, notamment celle de chars d'assaut à la fin de la guerre sur celle de voitures de tourisme. André Citroën directeur de fabrication d'une entreprise automobile avant la guerre fait édifier dans le quartier de Javel à Paris une usine de fabrication d'obus où seront installées après la fin du conflit des chaînes de production de voitures. Pour leur part, les industriels se coordonnent en collaboration avec des agences gouvernementales et la concurrence diminue. Les commandes officielles se font en échange de séries plus longues et de prix plus élevés[24].

Cette mobilisation fut efficace : les industries couvrirent les besoins croissants de l'armée et fournirent une partie de l'équipement des alliés. La dotation de l'armée de 1914 à 1918 passa de 5 000 à 20 000 mitrailleuses, de 6 000 à 90 000 camions, de 300 à 5 000 canons d'artillerie lourde. 52 416 avions furent fabriqués au cours de la guerre dont une partie livrés aux armées alliées. Le poids quotidien nécessité pour l'alimentation et l'entretien d'un soldat est passé de 8 kg en 1914 à 13 kg en 1918[25].

L’État réquisitionne le blé et la farine en 1915, le lait, les œufs, le sucre et la viande en . En effet, il faut nourrir les millions d'hommes mobilisés dont la ration quotidienne atteint 4 000 calories avec de 300 à 500 grammes de viande et un litre de vin. L'approvisionnement de l'armée étant prioritaire, celui des civils est plus difficile à assurer. Le gouvernement encourage les Français à cultiver par eux-mêmes les lopins de terre disponibles. Les terrains vagues, les squares et jardins publics deviennent des cultures maraichères patriotiques. Un ministère du Ravitaillement est créé en 1917[26].

L’économie française a souffert de la guerre. Le PIB de la France de 1918 était 63,9 % de celui de 1913[23].

Les conditions de vie

Allocations versées aux femmes des mobilisés et aux réfugiés

Le versement d'allocations s'inscrit dans une politique d'intervention croissante de l'État dans l'économie. Une loi du attribue aux femmes de mobilisés, épouses et compagnes non mariée, une allocation de 1,25 F augmentée de 50 centimes par enfant en dessous de 16 ans, portée le à 1,50 F et la majoration pour enfant à charge à 1 F et le à 1,75 F, la majoration à 1,25 F pour les deux premiers enfants, 1,50 F pour les suivants. A partir d', cette allocation est versée aux femmes de prisonniers nécessiteuses. Ces allocations seront supprimées par une loi du [27].

À partir de , une allocation d'un montant analogue est versée aux réfugiés sous conditions de ressources. La demande est faite au maire de la commune hébergeant les réfugiés, qui la transmet - « revêtue de son avis » - à la commission cantonale compétente. Les allocations versées au réfugiés seront supprimées le [28].

Les revalorisations ne suivent pas la hausse des prix qui ont plus que doublé au cours de la guerre. Elles ne constituent qu'un modeste appoint ne permettant pas de vivre en ville mais représentent une ressource financière substantielle pour des familles paysannes vivant principalement d'autoconsommation. Elles ont aussi bénéficié à des familles aisées qui n'en avaient nul besoin[29].

Les privations

L’Occupation du Nord-Est de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale prive la France de plus de la moitié de sa production de charbons du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. L’extraction est limitée à 20 millions de tonnes pour une consommation de 60 millions de tonnes avant la guerre. Le prix de la tonne de charbon quadruple de 1914 à 1916 alors que les hivers de la Grande Guerre sont particulièrement froids.

.jpg.webp)

Les ménagères font la queue devant les dépôts de charbon[30]. Les difficultés d’approvisionnement entraînent une hausse des prix d’une ampleur inconnue après un siècle de stabilité. L’indice des 13 produits de première nécessité publié par le Ministère du Travail passe de 100 en juillet 1914 à 261 en et 452 en [31]. Cette inflation est un phénomène nouveau après un siècle de quasi-stabilité des prix. Au mois de , le prix de la plupart des denrées alimentaires est fixé à un maximum. Les salaires n’ont pas été augmentés dans les mêmes proportion au cours des premières années de la guerre, de 20 % de 1911 à 1916 pour une inflation de 30 à 40 %[32]. Le pouvoir d’achat des ouvriers parisiens (hommes) était en 1918 de 70 % à 92 % de celui de 1914. Un rattrapage a eu lieu à la fin de la guerre et d'après les études du Bureau international du travail, les salaires réels des travailleurs de l'industrie et de l'agriculture étaient légèrement supérieurs en 1919 à ceux de 1911[33]. Le salaire des femmes a plus augmenté en proportion. L'égalité avec celui des hommes n'est pas atteint à travail égal mais l’écart qui était de 50 % en 1914 se réduit à 25 % en 1917[34]. En effet, ce revenu considéré avant la guerre par les employeurs comme un appoint de celui du chef de famille est devenu un élément vital du foyer[35]. Certains patrons justifient la différence subsistant par l'allocation versée aux femmes de mobilisés, de 1,25 F par jour et 0,50 F par enfant à charge[36].

L’approvisionnement est limité par une agriculture manquant d’engrais et de main d’œuvre (de 1914 à 1916, la production de blé baisse de 90 à 37 millions de quintaux), par la perte des importantes productions des départements envahis : sucre (57 millions de quintaux sur une production totale de 72 millions, et 173 sucreries sur 222), textile (90 % de la production de tissus de laine), 20 % du blé et 25 % de l’avoine[37],[38]. De plus les besoins sont accrus par l’afflux de réfugiés belges et des régions du Nord envahies. L’approvisionnement des civils est perturbé par les insuffisances des transports mobilisés pour les besoins de l’armée et par la priorité donnée aux combattants. Ainsi l’approvisionnement de Paris en lait chute de 95 % du au .

Des produits manquent et des queues se forment à l’entrée des commerces. Des restrictions sont imposées telles que 2 jours sans viande depuis le , la fermeture des salons de thé, pâtisseries mardi et mercredi. La pénurie de farine amène certains pâtissiers à ne plus vendre de gâteaux[39]. Cependant, contrairement à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie soumises au blocus, la France n’est pas coupée de ses colonies et des autres sources d’approvisionnement d'outre-mer (Amérique) et l’État importe beaucoup, de la viande, des céréales, des légumes secs[39]. Aussi ces restrictions ne créent pas une famine de l’ampleur de celle dont souffrent les Empires centraux et le rationnement est institué relativement tard, celui du sucre en , celui du pain en et celui de la viande prévu à la fin de la guerre n’a pas été appliqué[39]. Les Français souffrent de pénurie de nombreux autres produits : de pétrole réservé en priorité aux besoins militaires, introuvable et interdit aux véhicules de tourisme, de chaussures, de coupures d'électricité dans les villes[40].

Pour pallier les disparitions de certains produits et les hausses de prix causées par les spéculations, les pouvoirs publics fixent en les prix et les normes du « drap national » et de la « chaussure nationale ». La chaussure nationale dont le prix est inférieur au coût de revient est introuvable sauf à des pointures de géant ou de lilliputiens[41]. La fixation du prix de certains autres produits entraine leur raréfaction ou leur disparition du marché officiel.

Une société endeuillée et vieillissante

L'importance des pertes au combat n'était pas connue au cours de la guerre, car la censure interdisait de divulguer l'information. Cependant l'ampleur du désastre ne pouvait être masquée. Les familles sont frappées par le deuil dès le début de la guerre. Les premiers mois furent les plus effroyables : 500 000 tués d'août à , la journée du étant la plus meurtrière de toute l'histoire militaire française. À Paris, des agents spéciaux rétribués 3 F par visite sont chargés d’informer les proches. Dans les villages la responsabilité de l’annonce du décès incombait au maire qui déléguait souvent cette tâche difficile à l’instituteur ou à des femmes déjà frappées par la mort de l’époux ou d’un fils.

La guerre fait 630 000 veuves et 1 100 000 d’orphelins, 2 500 000 Français sont frappés par la mort d’un proche. Si on ajoute la famille élargie, la grande majorité de la population fut concernée[42].

Les campagnes sont particulièrement touchées : les paysans représentent 30 % des morts. Les instituteurs (8 000 morts sur 65 000 en 1914) et les membres des professions libérales souvent sous-officiers ou officiers en première ligne paient un lourd tribut. Les ouvriers sont proportionnellement relativement épargnés car beaucoup sont affectés dans les usines. C'est également le cas des cheminots pour la plupart requis pour assurer la mission indispensable de transport des troupes et des approvisionnements[43].

On constate une surmortalité des personnes âgées peut-être due en partie aux pénuries alimentaires et probablement surtout aux chocs affectifs de pertes de proches. Le nombre de victimes civiles des opérations militaires serait l'ordre de 40 000 comprenant principalement celles des localités proches du front.

Les bombardements des Zeppelins, de l'aviation et les obus du Pariser Kanone (Grosse Bertha) causent un nombre insignifiant de victimes en comparaison de ceux de la Seconde Guerre mondiale, au total 533 morts et 1261 blessés. Les bombardements de la grosse Bertha de 1918 ont eu un effet psychologique important et ont contribué, avec la crainte de l'avance de l'armée allemande, à la fuite d'environ 500 000 parisiens en province.

Le surcroît de décès de civils serait de 572 000 au total[44]. L'épidémie de grippe espagnole qui cause 240 000 morts, en majorité adultes entre 20 et 40 ans, dont 33 000 dans l'armée frappe en 1918 une société meurtrie par 4 années de guerre.

Outre les 1 400 000 morts au combat, environ 100 000 grands blessés et gazés seraient morts prématurément.

L'arrière côtoie des blessés, des convalescents et des mutilés. La situation est particulièrement dramatique au cours des premiers mois de la guerre car les blessés sont rapatriés à l'arrière au cours de voyages interminables sans avoir été soignés correctement sur place puis abandonnés dans les convois. Les trains de blessés arrivent dans les gares encombrées, les hôpitaux sont saturés, le personnel soignant est débordé. Par la suite, des postes de secours seront organisés sur le front pour les premiers soins et le transfert vers des hôpitaux proches du front. Seuls les blessés graves sont rapatriés à l'arrière[45].

Au total, 3 500 000 combattants ont été blessés au cours de la guerre, 1 million restent invalides à des degrés divers dont de 130 000 à 300 000 mutilés et de 10 à 15 000 gueules cassées[Note 1].

La guerre entraîne une baisse des mariages et des naissances avec un effondrement en 1915 et une légère remontée au cours des 2 dernières années de la guerre et un rattrapage à la fin du conflit.

Nombre de mariages et de naissances dans les 77 départements de la France non envahie[46].

| Années | Mariages | Naissances |

|---|---|---|

| 1913 | 247 900 | 604 800 |

| 1914 | 168 900 | 593 800 |

| 1915 | 75 200 | 387 000 |

| 1916 | 108 100 | 313 000 |

| 1917 | 158 900 | 342 500 |

| 1918 | 178 300 | 399 500 |

| 1919 | 450 000 | 403 500 |

La guerre entraina un déficit d'environ 800 000 mariages qui seront en partie différés (remontée à 623 000 en 1920) et de 1 400 000 naissances.

La crainte de dépopulation présente avant la guerre préoccupe le gouvernement qui s'efforce de concilier travail et maternité. Une enquête de 1918 indique que la loi du qui oblige les industriels employant plus de 100 femmes à aménager des chambres d’allaitement et à permettre aux mères d’allaiter leurs nourrissons 2 fois par jour est appliquée par les ¾ des établissements et que les femmes enceintes sont généralement dispensées du travail de nuit. André Citroën est fier de la pouponnière de 60 berceaux et de la garderie de 150 places de son usine où le travail est, par ailleurs, intensif[47].

Pour permettre le mariage de soldats sur le front, une formule de mariage par procuration est instituée par une loi du . Le consentement adressé à un fondé de pouvoir n'est donc plus simultané, les époux n'étant plus présents lors de l'acte civil. Les institutions religieuses se calquent sur cette nouvelle formule pour la célébration du sacrement du mariage. Ces mariages par procuration sont soumis à autorisation du Ministre de la guerre. 6 240 unions par procuration seront conclues entre et (soit 0,5 % des mariages) pour 8 732 demandes, la différence correspondant aux refus de l'autorité militaire et aux projets abandonnés[48].

Contribution de l’arrière à l’amélioration du sort du soldat

L’envoi de colis d’un poids maximum de 10 kilos est autorisé. Ces colis contiennent de la nourriture, des vêtements chauds, des chaussures, des médicaments, des fortifiants.

.jpg.webp)

D'innombrables objets destinés à améliorer la vie du soldat sont mis en vente, certains étranges : du savon en tube, un sifflet-boussole, un stylo à eau, un périscope Le Vigilant grâce auquel « le soldat dans sa tranchée voit le Boche sans être exposé. Puissant, robuste, pèse moins de 100 grammes », des gilets-pare-balles représentant un réel danger qui seront interdits. Les publicités destinées à ces envois fleurissent, certaines de mauvais goût, ainsi celle figurant sur une boîte de pilules : « Il est prêt à donner son sang pour la patrie. Mais pour donner son sang il faut en avoir ; et pour en avoir il faut prendre des pilules Vallet » [49].

Outre l’aide familiale, des œuvres d’une très grande diversité envoient des secours. Beaucoup sont très spécialisées : l'Œuvre des trains de blessés participe à la cantine et aux soins aux blessés, l'Œuvre du vestiaire du soldat fournit des vêtements, l'Œuvre des petits pieds nus fournit des chaussures aux enfants de poilus pauvres, l'œuvre de la serviette fournit des serviettes pour l'essuyage après la douche, la plus loufoque, la Surprise du soldat fondée sous le patronage du prince Louis-Ferdinand d'Orléans, duc de Montpensier, qui « a pour but d'envoyer à nos héroïques défenseurs, qui ne manquent de rien, des objets superflus qui ne le sont, sans doute, qu'au premier abord ». Certaines sont reconnues d’utilité publique, la plupart sont des initiatives privées. Le gouvernement s’efforce de limiter les escroqueries par une loi du qui limite le nombre des associations caritatives reconnues à 3 242.

Des journées de collectes sont également organisées : journée des orphelins de guerre, du soldat tuberculeux, du réfugié belge etc.[50].

Le front vu de l’arrière

Au début de la guerre, l’arrière est peu informé des conditions de vie du front. Dans les lettres adressées à ses proches, le poilu masque les horreurs de la guerre par pudeur, pour ne pas effrayer ses proches ou par crainte de la censure. La presse au fort tirage est la principale source d'information du public. Contrôlée par la censure elle donne peu d'information dans le meilleur des cas, et la plupart des grands journaux se livrent à un bourrage de crâne outrancier en publiant des descriptions idylliques des tranchées. Ainsi le supplément du Petit Journal illustré du publie un texte qui aurait été écrit par un poilu :

« La guerre, c'est gentil, on marche, en se bombarde.

On joue à Robinson, la nuit on prend la garde,

Et l'on s'endort, enfin heureux et palpitant.

Bercé par les obus au doux bruit crépitant.

Que de plaisirs encor la guerre nous procure !

C'est elle qui nous vaut d'avoir fait cette cure.

D'air libre et de repos à l'ombre des grands pins.

Habitants des terriers comme font les lapins.

Et dire qu'il faudra s'en retourner peut-être.

Vivre dans des maisons, se mettre à la fenêtre

Manger à table, à deux, sans un seul percutant :

Eh bien, je vous le dis, tenez, c'est dégoûtant[51] ! »

Ce numéro publie également la lettre d'un poilu décrivant sa tranchée :

« L'ameublement se compose d'une table, petite, mais suffisante, et de quatre chaises : trois pour les châtelains, une pour le visiteur. Un garde-manger, une cage à charbon, la cave, un porte-manteau furent aménagés par nos soins. Sur le poêle une gamelle de jus ou de rata chauffe, car nous avons du charbon . Pour le lit, nous avons creusé dans le mur un trou assez long, assez haut et profond pour loger un homme... Et voilà de quoi être heureux ! Mais il y a mieux : chauffage central et salle de bains : tout le confort moderne. Un soldat Parisien d'origine, donc ingénieux; avait trouvé dans une ferme abandonnée une grosse marmite qu'il apporta de nuit dans la tranchée avec quelques camarades. Le terrain étant glaiseux utilisé pour faire les briques d'un fourneau, puis des conduites un peu primitives, mais qu'un mélange de paille rendit suffisamment résistantes pour éviter une rupture. Les joints furent faits, toujours avec de la glaise, et lorsqu'ils furent bien séchés, la marmite fut remplie d'eau, le foyer allumé ; bientôt la vapeur se répandit dans les conduites et l'inventeur eut la satisfaction de constater que son chauffage central permettait de rendre supportable la température de la tranchée. Les « poilus » des sections voisines vinrent admirer la bonne marmite; à leur tour, il, se débrouillèrent et maintenant , grâce à l'ingéniosité du « Parigot », toutes les tranchées de R... sont dotées du chauffage central. Quant à l'établissement de bains et douches, le voici, décrit tout au long par un officier dans une lettre à sa femme : Oui ma chère, nous sommes des gens propres. Grâce à l'ingéniosité de M. X.., un officier du régiment, nous pouvons tous les jours, de dix à douze heures, prendre une douche chaude. Cela s'appelle narguer les Boches, car cet établissement de bains d'un nouveau modèle est établi.. le croirais-tu ?...dans les tranchées ! Figure-toi un grand trou de six mètres de diamètre, dallé avec des briques blanches ramassées dans les maisons démolies, le tout recouvert d'une toiture en tôle sur laquelle on a étalé de la terre avec le blé qui y a poussé. Sur le toit, un énorme baquet percé en croix de quatre chantepleures. Celles-ci communiquent à travers le toit avec quatre pommes d'arrosoir, et sous chacune d'elles se trouve un baquet. A côté du baquet qui est sur le toit est installée une chaudière maçonnée qui fait chauffer l'eau. Telle est l'installation. En dessous, dans la salle des douches, on trouve un poêle, des bancs, des porte-manteau, des rideaux et... je n'invente pas... le tout à l'égout. C'est épatant ! Et je t'assure que ce matin, et pour la première fois depuis mon départ, j'ai pu prendre un bain qui m'a utilement lessivé. Tous les généraux sont venus voir ça (la salle et non ma crasse) ; ils ont été émerveillés. Le confort continue : on installe un salon de coiffure, toujours dans les tranchées bien entendu. Enfin, dernier luxe on prépare une petite revue avec concert et bons artistes. C'est extraordinaire comme dans un régiment on rencontre toutes les ressources... »

La guerre vue de Paris est décrite par Etienne de Nalèche, directeur du Journal des Débats, dans sa correspondance[52] - [53] avec Pierre Lebaudy.

Avec le retour à partir de des permissionnaires qui s’expriment, la réalité se fait jour et les fables du bourrage de crâne ne sont plus crédibles. Au cours des dernières années de la guerre, le ton des journaux devient plus mesuré, les outrances plus rares et le contenu plus informatif[54].

L’arrière vu du front

Les soldats de la Grande Guerre sont la première génération de Français entièrement alphabétisée grâce à l’effort scolaire de la Troisième République. Aussi la très grande majorité des combattants entretiennent une correspondance suivie avec leurs proches. L’armée et l’administration postale se sont organisées pour faire face à l’afflux du courrier : 11 000 femmes remplacent les facteurs et agents du tri mobilisés et les lettres étaient généralement distribuées avec fiabilité tous les 3 jours. La censure qui ne lisait qu'un échantillon aléatoire de lettres n'était pas un réel obstacle à la communication[55]. Les échanges avec les épouses et les enfants, les parents entretiennent les liens familiaux. Les pères donnent des consignes éducatives à leurs enfants, certains écrivent aux enseignants pour contrôler le travail scolaire. Les agriculteurs donnent des instructions à leurs femmes et aux autres membres de la famille pour l'exploitation de la ferme. Par ces courriers, les combattants, s’ils ont rarement une vision d’ensemble de l’arrière, restent informés de la situation de leur famille mieux que celle-ci de la condition matérielle du front dont la description était plus ou moins édulcorée par la plupart des combattants pour ne pas effrayer leurs proches[56],[57].

Pour les soldats du front, l’arrière c’est aussi l’armée éloignée du feu, les services sanitaires, le ravitaillement, les agents de liaison, automobilistes et cyclistes, l’armée territoriale, le génie, les postes fixes de sergents-fourriers, de comptables, cordonniers, magasiniers, ordonnances et surtout les bureaucrates et les officiers du quartier général. Les artilleurs, particulièrement ceux de l’artillerie lourde à longue portée, moins exposés aux tirs de l'ennemi sont également considérés comme faisant partie de l’arrière. L’infanterie paie en effet un prix du sang plus élevé de 22,9 % de mobilisés morts au combat au cours de la guerre contre 7,6 % dans la cavalerie, 6,4 % dans le génie, 6 % dans l’artillerie, 3,5 % dans l’aviation[58]. Les ouvriers mobilisés affectés dans les usines d’armement qui ne risquent pas leur vie sont jalousés, particulièrement par les agriculteurs qui ne bénéficient d'aucune dispense. Le poilu des tranchées qui tire sa fierté de sa position de combattant en première ligne, méprise les embusqués et, en même temps, les envie.

L’hostilité qui s’exprime à leur égard au cours des permissions dans les grandes villes, s’atténue au cours des dernières années de la guerre avec la prise de conscience de la nécessité des productions de matériels militaires, d'une logistique efficace au service des soldats des tranchées et de personnels soignants compétents et dévoués. La guerre de fantassins de 1914 se transforme progressivement en guerre industrielle. L’effectif de l’infanterie, considérée au début de la guerre comme la reine des batailles, baisse de 1 526 000 hommes sur 2 522 000 militaires au à 851 000 au pour une armée d’importance équivalente de 2 653 000 hommes, parallèlement au développement de l’artillerie, de l’aviation, du génie et des services auxiliaires non combattants[59]. Par ailleurs, les poilus finissent par savoir que les ouvriers travaillent plus longtemps qu’avant la guerre et souvent dans des conditions difficiles. Même si le combattant reste la figure idéale, chacun admet que l’effort de guerre est partagé[60].

Conséquences de la guerre sur la société

Démographie

La guerre a affaibli la France. Sa population totale baisse de 41 620 000 habitants en 1913 à 38 600 000 en 1919[61]. Sa société est vieillissante car près de 30 % des morts a moins de 28 ans. La part des sexagénaires dans la population augmente. 10,5 % de la population active masculine a disparu. De plus, beaucoup d'invalides ne sont plus en état de travailler ou sont diminués. Les femmes assurent des fonctions où elles étaient absentes avant la guerre, dans les bureaux, aux guichets, comme enseignantes de classes de garçons, dans l'industrie métallurgique. Les étudiantes très rares avant la guerre apparaissent dans les amphithéâtres, la moitié des étudiants en lettres, un cinquième en sciences et en médecine en 1930[62].

Conséquences économiques et sociales

La guerre entraîne une modification sociale dans une France affaiblie. Une minorité s’est enrichie : industriels fournisseurs de l’armée et certains commerçants, les nouveaux riches ou profiteurs de guerre.

La mobilisation industrielle a entrainé une concentration des entreprises. 57 % des ouvriers étaient employés dans les entreprises de moins de 100 salariés en 1906, 41 % en 1919[63]. Les commandes de l'armée et les subventions ont permis aux grandes sociétés industrielles d'édifier de vastes installations, d'acquérir un outillage moderne et de disposer d'une main d'œuvre bien formée. La production s'est rationalisée avec le développement du taylorisme et du travail à la chaîne. Les capacités de l'industrie automobile ont quadruplé ce qui permet l'introduction de la production en série au cours des années 1920[64]. Le revenu réel des ouvriers s'est maintenu[Note 2]. Le nombre d'ouvriers spécialisés payés à la pièce augmente au détriment de la proportion d'ouvriers qualifiés qui diminue.

Les revenus monétaires des ruraux se sont accrus grâce aux commandes de vivres de l’armée. Les allocations et pensions très insuffisantes pour vivre en ville ont constitué des rentrées d’argent non négligeables à la campagne où les agriculteurs ont bénéficié des commandes de vivres de l'armée. Suivant les habitudes du front où les soldats étaient bien nourris, l'alimentation s'améliore avec une augmentation de la consommation de viande. Des commerces alimentaires ouvrent dans les villages. La hausse du niveau de vie se limite à l'alimentation. L'habitat n'évolue pas[65]. La saignée démographique et l’attrait des salaires plus élevés en ville entraine un exode rural qui se traduit par une quasi-disparition de très petites propriétés de moins de 5 hectares et une diminution du nombre d’ouvriers agricoles. La surface des terres cultivées diminue de 1 700 000 hectares[66]. Les grands propriétaires terriens dont le patrimoine est également constitué d’actifs financiers sont amenés à vendre des terres pour compenser les pertes. La guerre consolide donc la paysannerie moyenne à la tête d’exploitations de 15 à 30 hectares qui a utilisé une partie de ses disponibilités à agrandir ses fermes. La diminution de l’influence des notables grands propriétaires instaure une démocratie villageoise. L’expérience technique acquise par un certain d’hommes sur le front incite à la mécanisation. Celle-ci est cependant limitée par l’inadaptation de l’offre : les tracteurs à chenilles fabriqués sur le modèle des tanks ne conviennent qu’aux très grandes exploitations, rares en France[67].

Les grands perdants de la guerre sont les rentiers, les fonctionnaires, employés, propriétaires, professions libérales et les personnes percevant des revenus fixes ou non réévalués à la hauteur de l’inflation, une petite et moyenne bourgeoisie qui aurait regroupé 12 millions de personnes. Outre la dévalorisation des actifs financiers et la perte des emprunts russes, le moratoire des loyers pendant la durée de la guerre puis leur blocage par une loi du destiné à récompenser le courage des combattants entraine la paupérisation des propriétaires immobiliers. Alors que le salaire ouvrier rattrape à la fin de la guerre la hausse des prix, le traitement des fonctionnaires n’augmente que de 50 % de 1914 à 1918 pour un coût de la vie plus que doublé[68]. Le nombre de serviteurs qui était de 1 660 000 avant la guerre chute. Des servantes s’embauchent dans les usines où elles perçoivent de meilleures rémunérations[69].

La guerre amène une certaine libération des mœurs. La mort de masse et la dévalorisation des patrimoines amènent les jeunes à choisir des unions par inclination amoureuse plus que pour des raisons de convenance[70].

Les vêtements se raccourcissent (évolution ayant débuté durant la guerre par commodité et par économie de tissu), les relations entre les sexes évoluent. Le succès du roman la Garçonne illustre cette aspiration.

Cette évolution de l'économie, de la société et des mœurs qui va dans le même sens que celle des Trente glorieuses de l'après-guerre suivant est plus limitée et rencontre de fortes résistances. Ainsi, l'accès au suffrage des femmes voté par la Chambre des députés en 1920 sera refusé par le Sénat et la propagande contraceptive sera interdite par une loi de 1920.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Eric Alary, La Grande Guerre des civils : 1914-1919, Paris, Perrin, , 455 p. (ISBN 978-2-262-03250-0, BNF 43685130)

- Annette Becker, Les cicatrices rouges, Fayard, , 455 p. (ISBN 978-2-262-03250-0)

- Pierre Darmon, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, , 448 p. (ISBN 978-2-01-279140-4, BNF 39105642)

- Dictionnaire de la Grande Guerre 1914 1918. Sous la direction de François Cochet et Rémy Porte, Paris, Robert Laffont, , 1120 p. (ISBN 978-2-221-10722-5, BNF 41362444)

- Dictionnaire de la Grande Guerre. Sous la direction de Jean-Yves Le Naour, Paris, Larousse, , 476 p. (ISBN 978-2-03-583789-9, BNF 41351849)

- Encyclopédie de la Grande Guerre. Sous la direction de Stéphane Audoin-Rouzeau et de Jean-Jacques Becker, Paris, Bayard, , 476 p. (ISBN 978-2-03-583789-9, BNF 41351849)

- Inventaire de la Grande Guerre., Paris, Robert Laffont, , 606 p. (ISBN 978-2-85229-411-0, BNF 40003128)

- Jay Winter et John Horne, La Première Guerre mondiale sous la direction de Jay Winter Volume II Etats Troisième partie économie de guerre, Paris, Fayard, , 1342 p. (ISBN 978-2-227-13945-9, BNF 39210922)

- Jay Winter (trad. de l'anglais), La Première Guerre mondiale sous la direction de Jay Winter Volume III Sociétés, Paris, Fayard, , 860 p. (ISBN 978-2-213-67895-5, BNF 44218573)

L'arrière dans la littérature

Films évoquant l’arrière

Notes et références

Références

- « a-fleur-au-fusil-14-18-en-chansons/le-scandale-forain_1764291.html », sur France info.

- Jean Molinier, « L’évolution de la population agricole du XVIIIe siècle à nos jours », Économie et statistiques, 1977n° 91, p. 80 (lire en ligne).

- La Grande Guerre des civils, p. 71.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 101.

- « Histoire et mémoire des deux guerres mondiales - Enseigner la Première Guerre mondiale - Les femmes et la Première Guerre mondiale par Jocelyne et Jean-Pierre Husson », sur www.cndp.fr (consulté le ).

- Vivre à Paris, p. 28.

- Vivre à Paris, p. 24.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 369.

- La Grande guerre des civils, p. 366.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 287 à 291[=John Horne.

- Première Guerre mondiale Tome III, p. 375.

- Vivre à Paris, p. 186.

- Jean-Jacques Becker, Les Français dans la Grande guerre, Paris, Robert Laffont, , 317 p. (ISBN 978-2-221-00560-6, BNF 36600209), p. 264.

- Première Guerre mondiale Tome III, p. 109 et 110.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 379.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 445.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 102.

- Dictionnaire de la Grande guerre, p. 327.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 456.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 469 et 473.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 461-462.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 474.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 364.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 346.

- Rémy Porte, La mobilisation industrielle. Premier front de la Grande guerre, Saint-Cloud, SOTECA, , 365 p. (ISBN 978-2-9519539-6-3, BNF 40117337), p. 286.

- La Grande Guerre des civils, p. 227.

- Dictionnaire, p. 73.

- Dictionnaire de la Grande Guerre 1914 1918. Sous la direction de François Cochet et Rémy Porte, Paris, Encyclopedia Universalis, , 1120 p. (ISBN 978-2-221-10722-5, BNF 41362444), p. 276.

- Dictionnaire, p. 74.

- La Grande Guerre des civils, p. 220.

- Dictionnaire de la Grande guerre, p. 378.

- La Grande Guerre des civils, p. 208.

- Dictionnaire de la Grande guerre, p. 379.

- Nicolas Beaupré, La France en guerre : 1914-1918, Paris, Belin, , 219 p. (ISBN 978-2-7011-8279-7, BNF 43685047), p. 125.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 384.

- Vivre à Paris, p. 187.

- Vivre à Paris, p. 164.

- Première Guerre mondiale Tome II, p. 432.

- La Grande Guerre des civils, p. 229.

- Vivre à Paris, p. 210.

- Vivre à Paris, p. 207.

- La Première Guerre mondiale T III, p. 44, 56 et 396.

- La Grande Guerre des civils, p. 255.

- Marcel Reinhard, André Armengaud et Jacques Dupâquier, Histoire générale de la population mondiale, éditions Montchrestien, , p. 489.

- La Grande Guerre des civils, p. 101 à 107.

- Statistiques INSEE, Paris, INSEE, 305 p. (ISBN 978-2-11-068142-3, BNF 38917630).

- La Première Guerre mondiale T II, p. 367.

- Clémentine Vidal-Naquet, Couples dans la Grande guerre : le tragique et l'ordinaire du lien conjugal, Paris, Les belles lettres, , 678 p. (ISBN 978-2-251-44510-6, BNF 44217972), p. 126.

- Vivre à Paris, p. 67.

- Vivre à Paris, p. 71 à 73.

- Le Petit Journal illustré du 6 décembre 1914,|Lire en ligne= https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k717135t/f2.item

- Odile Gaultier-Voituriez, Chronique cachée de la Grande Guerre, Paris, CNRS éditions, , 472 p. (ISBN 978-2-271-09418-6)

- Odile Gaultier-Voituriez, « La Première Guerre vue de Paris »

, sur Carnets d'hypothèses, (consulté le )

, sur Carnets d'hypothèses, (consulté le ) - Dictionnaire de la Grande guerre, p. 159.

- Première Guerre mondiale Tome III, p. 29.

- La Grande guerre des civils, p. 242 à 244.

- Première Guerre mondiale Tome III, p. 79.

- Charles Ridel, Les embusqués, Paris, Armand Colin, , 74 p. (ISBN 978-2-200-34747-5, BNF 41180975), p. 41.

- Charles Ridel, Les embusqués, Paris, Armand Colin, , 74 p. (ISBN 978-2-200-34747-5, BNF 41180975), p. 194.

- La Grande guerre des civils, p. 98 à 100.

- La Grande Guerre des civils, p. 312 à 318.

- Encyclopédie de la Grande guerre, p. 1180.

- Encyclopédie de la Grande guerre, p. 568.

- Rémy Porte, La mobilisation industrielle. Premier front de la Grande guerre, Saint-Cloud, SOTECA, , 365 p. (ISBN 978-2-9519539-6-3, BNF 40117337), p. 289.

- La Grande guerre des civils, p. 328.

- ouvrage collectif, Histoire de la France rurale Tome 4, Seuil, (ISBN 978-2-02-004637-4), p. 57.

- ouvrage collectif, Histoire de la France rurale Tome 4, Seuil, (ISBN 978-2-02-004637-4), p. 293 et 294.

- La Première Guerre mondiale T II, p. 400.

- La Grande guerre des civils, p. 326.

- Stéphanie Petitt, Les veuves de la Grande guerre : d'éternelles endeuillées ?, Paris, éditions du Cygne, , 165 p. (ISBN 978-2-84924-035-9, BNF 41161264), p. 21.

Notes

- les sources divergent sur le nombre de blessés, entre 3 000 000 et 4 266 000, et plus encore sur celui des invalides de 1 million généralement indiqué jusqu'à 1 500 000 d'après une étude de 1921 du bureau international du travail citée par le Dictionnaire de la Grande Guerre (éditions Robert Laffont), de mutilés de 130 000 à 300 000 d'après le Dictionnaire de la Grande Guerre (Larousse)

- suivant les sources ce pouvoir d'achat aurait légèrement augmenté (étude Bureau international du travail) ou légèrement baissé (d'après l'historien Jean-Yves Robert)