Chemin de fer du Grand Trunk Pacific

Le chemin de fer du Grand Trunk Pacific (GTP) était un chemin de fer transcontinental canadien historique reliant le Manitoba à la côte Pacifique. Il partait de Winnipeg et se rendait à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. À l'est de Winnipeg, la ligne nationale du chemin de fer transcontinental, traversant le nord de l'Ontario et le Québec, traverse le fleuve Saint-Laurent à Québec et se terminait à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le chemin de fer du Grand Tronc gérait et exploitait toute la ligne.

| Grand Trunk Pacific Railway | ||

| ||

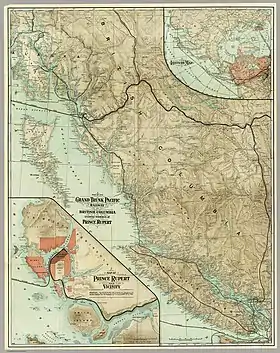

1910 - Carte du Grand Trunk Pacific Railway en Colombie Britannique, Canada. | ||

| Création | 1914 | |

|---|---|---|

| Disparition | ||

| Prédécesseur | Canadian National Steamship Co. (d) | |

| Successeur | Canadien National Railway | |

| Sigle | GTP | |

| Localisation | Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta,Colombie-Britannique | |

| Écartement des rails | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) | |

Principalement construit entre 1907 et 1914, le GTP fonctionna de 1914 à 1919 avant d'être nationalisé pour devenir Canadien National (CN). Malgré les mauvaises décisions prises par les différents niveaux de gouvernement et par la direction des chemins de fer, le GTP a généré de nombreux avantages sociaux, et notamment la création d’emplois locaux, d’un service de télégraphe et surtout le transport de marchandises, de voyageurs et du courrier[1].

Histoire

Point de départ

Le Canadien Pacifique était un réseau de chemin de fer proche de la frontière canado-américaine reliant Vancouver à Montréal. Le gouvernement du Canada cherchait à faire déployer un autre réseau transcontinental pour couvrir les latitudes centrales du territoire et a favorisé le GTR et le Canadian Northern Railway (CNoR). Si ces deux opérateurs régionaux situés dans l’est[2] et dans le centre du Canada ont initialement refusé le projet car les volumes de trafic prévus laissaient entrevoir une rentabilité peu probable[3], ils ont toutefois réalisé que l'expansion était essentielle. Le GTR a tenté de fusionner avec la CNoR mais cela s'est avéré infructueux. Le GTR a finalement négocié de ne construire que la partie ouest, entièrement financée par des emprunts du gouvernement, tandis que le gouvernement fédéral construirait les sections de l'est sous le nom de NTR. Les lois respectives ont été adoptées en 1903.

Plus proche de l’Asie que de Vancouver, Port Simpson[4] se trouvait à environ 20 km au sud-est de l’entrée sud du canal de Portland (qui fait partie de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’ Alaska). En 1903, lorsque des tensions survinrent au Canada à propos de la décision de la frontière de l'Alaska, favorisant les intérêts des États-Unis, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, menaça d'envoyer une force d'occupation sur le territoire voisin. En réponse, le premier ministre Wilfrid Laurier a changé l'emplacement du terminal pour le rendre plus facilement défendable sur l'île Kaien (Prince Rupert)[5].

Vue d'ensemble

Lors de la cérémonie officielle du à Fort William, en Ontario, le premier ministre Laurier a posé la première pierre de la construction du GTP. À partir de là, la Grand Trunk Pacific Construction Company a construit un tronçon de voie de 190 milles, reliant la NTR près de Sioux Lookout. Selon le contrat, le tronçon Winnipeg Edson (Alberta) relevait de la section des Prairies et le tronçon reliant Wolf Creek au Pacifique revenait à la section des Montagnes[6]. La société Foley, Welch and Stewart (FW & S) a été choisie comme contractant principal pour ce dernier[7].

Les travaux de construction ont commencé dans les Prairies canadiennes en 1905, année de la fondation des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Puis, ils se sont dirigés vers l'ouest en passant par Saskatoon (Saskatchewan) en 1907 et Edmonton (Alberta) en 1909. Le GTP suivait l'itinéraire original "Canadian Pacific Survey" de Sandford Fleming de Jasper, en Alberta, par le col Yellowhead[7] et la machine à poser les voies a franchi la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta en [8]. L’option la plus septentrionale empruntant la passe de Pine, telle que spécifiée dans la charte, aurait peut-être été un meilleur choix pour développer le trafic et améliorer le réseau CNR existant (surtout si la dernière ligne du Pacific Great Eastern Railway avait opté pour le franchissement du col de Monkman ) .

Pour s'assurer d'obtenir des concessions de la part du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, la construction ralliant la côte du Pacifique à l'est a débuté en 1907 par le côté de la Colombie-Britannique[9]. La cérémonie de pose du dernier boulon, célébrant l'achèvement de la ligne traversant les Prairies, les Rocheuses canadiennes et le nouveau port de Prince Rupert, a eu lieu près de Fort Fraser, en Colombie-Britannique le [10].

Équipes de construction

Arguant de la pénurie de main-d'œuvre, le GTP n'a tout de même pas réussi à obtenir l'approbation du gouvernement pour faire venir des immigrants non qualifiés en provenance d'Asie[11]. À la fin de l'année 1912, 6 000 hommes étaient employés à l'est d'Edmonton[12]. Même si les entrepreneurs interdisaient la vente d’alcool dans les camps, le trafic illicite était généralisé[13]. FW & S fournissait des services médicaux et hospitaliers, facturant un dollar par mois aux employés[14]. Plusieurs articles concernant le Grand Canyon du Fraser (en), Dome Creek, McGregor, ou le Haut Fraser et d'autres secteurs de la Colombie-Britannique sont disponibles en anglais dans la catégorie: Gares du Grand Tronc du chemin de fer Pacifique et décrivent la construction dans des localités spécifiques.

Bateaux "Sternwheelers" à fond plat

FW & S a exploité cinq bateaux à vapeur pour approvisionner ses camps situés à l’est de Prince Rupert sur la rivière Skeena. Lancé en 1908, le Ravitailleur et le Skeena sont restés jusqu'en 1914, tout comme l'Omineca, achetée en 1908.

Lancé en 1909, l’Opérateur et le Convoyeur sont démontés en 1911, transportés à Tête Jaune Cache et relancés en 1912 sur le fleuve Fraser[15] - [16] - [17]. Des articles détaillés couvrent les bateaux à aubes Skeena, opérateur et convoyeur et leurs rôles sur la rivière Skeena et sur le fleuve Fraser .

Chalands du fleuve Fraser

Pendant la phase de construction du tronçon reliant Tête Jaune à Fort George, des milliers de tonnes de marchandises, tant pour la construction ferroviaire que pour l'approvisionnement de la population, étaient transportées en aval de la tête de ligne par chaland[18] - [19]. En 1913, lorsque le transbordement sur cette partie de la rivière atteignit son point culminant, environ 1 500 hommes étaient employés à bord de chalands, mariniers, bateliers, ou haleurs, des "River Hogs" comme on les appelait généralement. En marée haute, le trajet depuis Tête Jaune durait cinq jours et en marée basse jusqu'à douze jours, à cause de méandres et de barres peu profondes. Chaque navire mesurait environ 40 pieds de long et 12 à 16 pieds de large et transportait de 20 à 30 tonnes de marchandises. L'équipage était constitué de deux hommes à chaque extrémité de l'embarcation. Les rapides de la rivière Goat, du Grand Canyon du Fraser (en) et les rapides de Giscome étaient extrêmement dangereux, entrainant régulièrement des accidents, des chavirages et des noyades. Des entreprises de démolition ont acheté les chalands qui ont survécu au trajet et en ont vendu le bois usagé, principalement pour la construction de maisons[20].

Développement immobilier

Le financement de l'expansion du chemin de fer dépendait des revenus tirés de la vente de terrains acquis par le chemin de fer. La société Grand Trunk Pacific Town & Development Co. était responsable de la localisation et de la promotion de sites urbains stratégiques[21], la priorité consistant à maximiser les profits. Toutefois, cette politique a réduit la prospérité économique des collectivités et d’autres entreprises, limitant l’augmentation des volumes de trafic nécessaire à la survie du GTP[22]. Dans ce qui allait devenir la ville de Prince George, la société a acheté la réserve des Premières nations pour y établir une zone de triage et un nouvel espace urbain[23]. Le GTPR a également contribué au déplacement et à la dégradation socio-économique de communautés autochtones le long du tracé, dont beaucoup avaient des valeurs antagonistes à celles du chemin de fer[24].

Vaisseaux GTPR

À compter de 1910, un service de navires à vapeur GTPR est exploité au départ de Prince Rupert. Le premier navire, le SS Prince Albert (anciennement le Bruno, construit en 1892 à Hull, en Angleterre), était un navire à coque en acier de 84 tonnes qui assurait la liaison de Vancouver à Victoria. Ensuite, le SS Prince John (anciennement l' Améthyste construit en Angleterre en 1910) s'est rendu dans les îles de la Reine-Charlotte. Construit en 1910, le SS Prince George beaucoup plus grand et le SS Prince Rupert, tous deux des navires de 3 380 tonnes pouvant atteindre 18 nœuds, pouvaient transporter 1 500 passagers, dont 220 en cabine. Ces navires assuraient un service hebdomadaire reliant Seattle, Victoria, Vancouver, Prince Rupert et Anyox[25].

Installations annexes

Le GTPR a construit l'hôtel Fort Garry à Winnipeg et l'hôtel Macdonald à Edmonton. Halibird et Roche, de Chicago, ont conçu l’hôtel pour Prince George, mais celui-ci n’est jamais sorti de terre. La construction du château Prince Rupert ne s'est pas poursuivie au-delà des fondations posées en 1910. Son prédécesseur, le Great Trunk Pacific Inn, un établissement temporaire, a été démoli en 1962.

Parfois, en liaison avec la CNoR, le GTPR a construit d’impressionnantes gares urbaines[26] - [27] - [28].

Construit en 1910, le quai du Grand Trunk Pacific à Seattle était le plus grand de la côte ouest. Le , un incendie a ravagé l'édifice. La cale sèche de la société, achevée en 1915 à Prince Rupert, a été démantelée en 1954-1955[29] - [30].

Opérations

La CNoR a parcouru les Rocheuses canadiennes en 1913 parallèlement à la ligne GTPR de 1911, créant un "doublon" de voies de près de 100 milles. En 1917, un contingent du Corps des troupes de chemin de fer canadiennes a ajouté plusieurs croisements, permettant de fusionner les voies en une seule ligne le long de la pente la plus à l'ouest de Red Pass Junction (à 36 miles à l'ouest de Red Pass sur Google Maps). Les rails excédentaires ont été récupérés et les câbles du GTP, de qualité supérieure, ont été expédiés en France pour être utilisés pendant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, les deux compagnies de chemin de fer étaient dans une situation financière difficile[31] - [32].

En , après que le GTPR ait été en défaut de paiement pour le règlement de ses prêts à la construction auprès du gouvernement fédéral, le ministère fédéral des Chemins de fer et Canaux prit en charge toutes les opérations du GTR jusqu'en , lorsque le CN en prit le contrôle.

Statut actuel

Aujourd'hui, la majorité du GTPR est encore utilisée comme ligne principale du CN (changement de nom en Canadien National ou acronyme "CN" en 1960) de Winnipeg à Jasper. L'ancienne ligne CNoR et une connexion ultérieure à la cache de Tête Jaune fusionnent au nord de Valemount, avant de poursuivre vers le sud jusqu'à Vancouver. L'ancienne ligne GTPR reliant la cache de Tête Jaune Cache à Prince Rupert constitue une importante ligne principale secondaire du CN. Les normes de construction élevées du GTPR[33] et le fait que le col Yellowhead présente les meilleurs gradients d'un passage à niveau de la ligne de partage des eaux continentale en Amérique du Nord confèrent au CN un avantage concurrentiel en matière d' économie de carburant et de capacité de transport en tonnage.

À la traîne d'un siècle par rapport à Vancouver, le port de Prince Rupert a pris de l’importance depuis le début des années 2000. Des infrastructures réaménagées dans les terminaux, moins de saturation que d’autres ports de la côte ouest, la proximité de la route du grand cercle de l’Asie du Sud-Est à l’Amérique du Nord et une connexion rapide au Midwest américain par l’ancien itinéraire GTPR ont permis de réduire les temps de transport.

Notes et références

Notes

Références

- Morrow 2010, p. 107-108.

- Morrow 2010, p. 13.

- Morrow 2010, p. 9.

- Morrow 2010, p. 13-15.

- (en) Derek Hayes, Historical Atlas of British Columbia and the Pacific Northwest, Vancouver, Cavendish Books, (ISBN 1-55289-900-4), p. 190.

- Morrow 2010, p. 23.

- Morrow 2010, p. 14.

- Fort George Herald, 23 décembre 1911.

- Morrow 2010, p. 16 & 23.

- Morrow 2010, p. 24.

- Fort George Tribune, 25 décembre 1909.

- Fort George Tribune, 16 novembre 1912.

- Wheeler 1979, p. 121.

- Morrow 2010, p. 45.

- Fort George Herald, 6 janvier 1912.

- Wheeler 1979, p. 107.

- Morrow 2010, p. 37.

- (en) « Scow Boats, Heavy Haulers on the Athabasca River, Alberta, Canada - FHNAS.CA », sur fhnas.ca.

- Morrow 2010, p. 40.

- Prince George Citizen, 26 mai 1938.

- Morrow 2010, p. 26-28.

- (en) Frank Leonard, A Thousand Blunders: The Grand Trunk Pacific Railway and Northern British Columbia, UBC Press, , p. 274-277.

- Morrow 2010, p. 26.

- (en) James A. McDonald, « BLEEDING DAY AND NIGHT: THE CONSTRUCTION OF THE GRAND TRUNK PACIFIC RAILWAY ACROSS TSIMSHIAN RESERVE LANDS », Canadian Journal of Native Studies, (lire en ligne [PDF]).

- (en) « Old Time Trains », sur www.trainweb.org.

- (en) Sue Harper Rowse, « Birth of A City: Prince Rupert To 1914 », Lulu.com, .

- (en) Joseph Arthur Lower, « The Grand Trunk Pacific Railway and British Columbia » [PDF], , p. 127.

- Prince George Citizen, 6 mars 1985 (41).

- (en) « Prince Rupert Dry Dock », sur shipbuildinghistory.com.

- (en) « Living Landscapes », sur royalbcmuseum.bc.ca.

- Morrow 2010, p. 98-101.

- Prince George Citizen, 20 septembre 2001.

- Morrow 2010, p. 98 & 102-103.

Bibliographie

- (en) Trelle A. Morrow, The Grand Trunk Pacific and other Fort George stuff, CNC Press, .

- (en) Marilyn Wheeler, The Robson Valley Story, McBride Robson Valley Story Group, .

- Journaux Fort George Tribune, Fort George Herald et Prince George Citizen disponibles en versions numérisées sur Prince George Digitization pgnewspapers.pgpl.ca