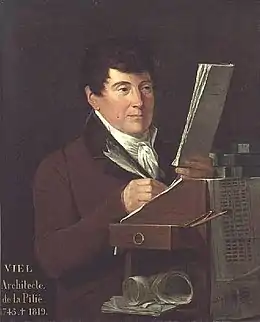

Charles-François Viel

Charles François Viel (Charles François Viel de Saint-Maux) né le à Paris et mort le dans la même ville est un architecte français. Il est chargé de la construction et de l’entretien des bâtiments de l’Hôpital général de Paris entre 1780 et 1790. Il est un théoricien de l'architecture.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 74 ans) Ancien 12e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Activité |

| Membre de | |

|---|---|

| Maître |

Biographie

Il fait ses études au collège de Beauvais à Paris[1], puis obtient, à l'Université le titre de maître es-arts. En 1766 il entre, pour deux ans, chez Gabriel Briard, peintre du roi, au Louvre. Puis il devient, en 1768, l'élève de Jean-François-Thérèse Chalgrin[2], architecte. En 1774 il est nommé inspecteur des travaux du Collège de France. Il bénéficie de l’aide de son frère, Jean-Louis Viel de Saint-Maux, lui aussi architecte mais également peintre et avocat au Parlement de Paris. Il reçoit également l’appui de l’abbé Jacques Denis Cochin[3].

Il bâtit l'hôpital Cochin, à l'extrémité du faubourg Saint-Jacques.

Il est nommé, en 1780, architecte de l'hôpital-général. C'est de 1780 à 1790 qu'il réalise l'essentiel de son œuvre.

Au cours de la période révolutionnaire il n'a pas d'emploi officiel de 1790 à la convention thermidorienne (1794-1795), laquelle relance l'investissement dans les hôpitaux.

Réalisations

Tout en se réclamant de la tradition, du classicisme, de l'expérience Charles-François Viel est un novateur. Il applique dans ses constructions une nouvelle conception de l’hôpital, recherchant le confort du malade, le respect des règles d'hygiène, la médicalisation de l'espace. Du point de vue technique il apporte des solutions originales qu'il développe dans ses écrits. L’Assistance publique actuelle choisit de conserver une partie des bâtiments construits par Viel au sein de la Salpêtrière et à donner son nom à la rue qui les longe.

- Moulins à farine, des deux côtés de la rivière d'Étampes (confluence avec la Seine) (1770)

- Halle à blé, près de la Seine, plan 1782, travaux 1785

- Mont-de-Piété

- Hôpital Cochin

- Pharmacie des Miramiones

- Grand bâtiment de l'hôpital de la Pitié

- L'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu

- Grand égout de Bicêtre

- La lingerie de la Salpêtrière

- La tribune de l'orgue de Saint-Jacques

Publications

Dans ses écrits Charles-François Viel défend une conception de l’architecture fondée sur l’expérience et la tradition.

- Des points d'appui indirects dans la construction des bâtiments ; 1801 Type : monographie imprimée (consultable sur Gallica ark:/12148/bpt6k9810869s)

- Principes de l'ordonnance et de la construction des bâtimens, cet ouvrage est prévu en 4 volumes, les I et IV sont publiés comme prévus :

- Principes de l'ordonnance et de la construction des bâtimens ; avec des recherches sur le nouveau pont de Paris, construit par Perronnet, et sur le temple élevé dans cette capitale selon les dessins de Soufflot vol. 1 ed. Tilliard frères, 254 p. ;

- Principes de l'ordonnance et de la construction des bâtimens . Notices sur divers hôpitaux et autres édifices publics et particuliers, composés et construits. Vol. 4 ed. Tilliard frères 1812 Type (consultable sur Gallica Identifiant : ark:/12148/bpt6k6569094x). Les sujets qui devaient constituer les volumes 2 et 3 ont fait l'objet de publications distinctes.

- De la chute imminente de la science de la construction des bâtimens en France, des causes directes et indirectes qui l'accélèrent. ed. Goeury, Paris, 1818-1819 2 vol. (73, 143 p.).

- Des anciennes études de l'architecture . De la nécessité de les remettre en vigueur ; et de leur utilité pour l'administration des bâtimens civils' Éditeur : Tilliard frères, Paris, 1807 Type 27 p.

- De l'impuissance des mathématiques pour assurer la solidité des bâtimens , et Recherches sur la construction des ponts, Éd. Vve Tilliard et fils, Paris, 1805, 75 p. (consultable sur Gallica ark:/12148/bpt6k6529022)

- De la construction des édifices publics sans l'emploi du fer, et quel en doit être l'usage dans les bâtimens particuliers Éd. J.-J. Fuchs, Paris, 1803, 52 p. (consultable sur Gallica ark:/12148/bpt6k6530775c)

- Moyens pour la restauration des piliers du dôme du Panthéon ed. impr. de H.-L. Perronneau, Paris, 1797-1798, 32 p.

- Dissertations sur les projets de coupoles de la Halle au blé de Paris, et des moyens de confortation des murs extérieurs contre la poussée de la voûte annulaire de cet édifice , précédées des Principes généraux et particuliers sur la construction des voûtes, des péristyles, des frontons et des supports des dômes, Éd. : Tilliard frères, Paris, 1809, 172 p. (consultable sur Gallica ark:/12148/bpt6k6532183g)

- Grand égout de Bicêtre, ordonné par le roi Louis XVI, plans, élévations, coupes et profils gravés du monument, Paris, Tilliard frères , 1817, 11 p.

Notes et références

- Alexandre Lenoir, « Nécrologie », Annales françaises des arts, des sciences et des lettres,

- Ch. Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle, Paris, Mme Vergne, , p. 688

- Marc Lauro, « Charles-François Viel, architecte des hôpitaux parisiens et théoricien à la fin du XVIIIe siècle », In Situ 31 | 2017, mis en ligne le 21 mars 2017, consulté le 06 septembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/insitu/13923 ; DOI : 10.4000/insitu.13923

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) Grove Art Online

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :