Chapelle de la forteresse du Mont-Valérien de Suresnes

La chapelle de la forteresse du Mont-Valérien désigne en réalité indistinctement deux églises situées à Suresnes (Hauts-de-Seine). Pour les distinguer, on désigne généralement la première sous le nom de la « crypte » et la seconde sous celui de « chapelle de Forbin-Janson » ou « chapelle des fusillés ».

| Chapelle de la forteresse du Mont-Valérien de Suresnes | ||

La chapelle de Forbin-Janson. | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |

| Type | Église paroissiale | |

| Rattachement | Paroisses des Hauts-de-Seine | |

| Géographie | ||

| Pays | France | |

| Région | Île-de-France | |

| Département | Hauts-de-Seine | |

| Ville | Suresnes | |

| Coordonnées | 48° 52′ 22″ nord, 2° 12′ 38″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

Historique et description

Il existe deux chapelles dans l'enceinte de la forteresse du Mont-Valérien.

Crypte

Traditionnellement, la crypte est datée des années 1610 (voire du règne d'Henri III) ; elle pourrait être le dernier témoignage du calvaire religieux installé par Hubert Charpentier sur le mont Valérien au XVIIe siècle et détruit au début des années 1840, afin de laisser place à la forteresse militaire. Il s'agirait cependant d'une confusion. Certes, sur les cadastres de 1783 et de 1813, ainsi que sur les plans de démolition qui ont vu la disparition du pèlerinage du mont Valérien, apparaît un bâtiment à cet emplacement appelé « cave » mais le mot « chapelle » ou son aspect actuel ne sont pas mentionnés. Chateaubriand évoque pour sa part une glacière qui aurait été autrefois une chapelle. L'édifice pourrait ainsi plutôt dater de l'époque de la construction de la forteresse, car il est précisément aligné sur le « bâtiment de 1812 » et sur la caserne nord, tous deux édifiés à partir de 1841. Il faut cependant noter que des documents de 1846-1848 au sujet de cette crypte évoquent le terme de « restauration », ce qui ne permet pas de trancher le débat.

Elle est surnommée « chapelle inachevée » dans la mesure où seule la crypte et des soubassements ont été réalisés. La technique de construction de la partie extérieure de l'édifice (amorce surmontée d'une croix) est identique à celle utilisée pour les deux poudrières du fort construites à partir de 1842. Alignées aux autres bâtiments, la crypte et sa partie supérieure ont alors été jugés suffisants pour que les travaux soient interrompus, afin de se concentrer sur la restauration de la chapelle de Forbin-Janson, vers 1850. L'achèvement de la construction de la chapelle est donc différé mais n'aura finalement jamais lieu.

Constituée de murs en pierre de taille, la crypte se présente comme une voûte annulaire reposant sur un pilier central à l'intérieur, ouvrant sur une salle en hémicycle. Des soupiraux permettent son éclairage et son aération. À l'extérieur, un pignon porte une cloche baptisée Jeanne d'Arc par les troupes du 8e régiment de transmission (qui siège dans la forteresse) car celle-ci compte parmi les patronnes de l'unité, ayant également « reçu » des voix. L'édifice religieux porte officiellement le nom de chapelle « Saint-Gabriel », aussi patron des transmissions.

Reconvertie ensuite en réserve alimentaire de l'armée, elle devient une chapelle le 20 juin 1954[1] - [2], consacrée par le cardinal Maurice Feltin. Deux plaques commémoratives y sont accrochées : une en hommage à l'aumônier allemand Franz Stock, qui assista des résistants condamnés à mort sous l'Occupation, et une autre au père Jean-Pierre Feseuille, tué à Beyrouth en 1990, à la fin de la guerre du Liban.

Extérieur.

Extérieur. Salle intérieure.

Salle intérieure. Couloir vers un soupirail.

Couloir vers un soupirail. Plaque en mémoire de Franz Stock.

Plaque en mémoire de Franz Stock. Plaque en mémoire du père Feseuille.

Plaque en mémoire du père Feseuille.

Chapelle de Forbin-Janson

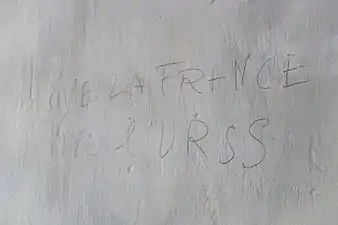

La chapelle de Forbin-Janson est édifiée en 1828 à la demande de l'abbé Charles de Forbin-Janson, près du château familial adjacent érigé à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un bâtiment de style néo-gothique où étaient autrefois déposées les stèles funéraires de Guillemette Faussart et Hubert Charpentier, religieux qui comptent parmi les fondateurs de la tradition de pèlerinage sur le mont. La pierre tombale de Guillemette Faussart est depuis conservée au musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. Quant à Hubert Charpentier, une partie de ses cendres fut envoyée au sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram, près de Lourdes. Lors la construction du fort au début des années 1840, qui voit l'édification d'un mur de soubassement sur le côté sud-ouest de la chapelle, l'entrée de l'édifice religieux est inversée et installée de l'autre côté. Vers 1850, elle commence à servir d'aumônerie pour les troupes et des mariages y sont même célébrés. Elle est désaffectée au début du XXe siècle, servant de stock d'armes. Le 10 décembre 1939, elle est rendue au culte en présence du cardinal Verdier, alors que le début de la Seconde Guerre mondiale voit affluer dans la forteresse plusieurs unités chargées de protéger la capitale (8e régiment du génie et 407e régiment d'artillerie anti-aérienne). La messe y est célébrée jusqu'en juin 1940. Sous l'Occupation, la chapelle accueille plusieurs résistants condamnés, exécutés ensuite dans une clairière du fort[3]. Plusieurs détenus ont tracé des graffitis, qui ont été conservés[4] ; à l'époque, la peinture murale était de couleur bleue, ce qui explique que les inscriptions ont été maintenues sur leur font d'origine. Le reste de la chapelle, rénovée après la guerre, affiche des murs blancs.

Intérieur de la chapelle de Forbin-Janson.

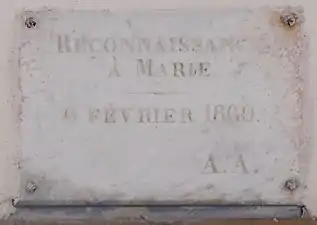

Intérieur de la chapelle de Forbin-Janson. Plaque de 1860.

Plaque de 1860. Monument et plaque en hommage à Bernard Courtault, fusillé en 1943[5].

Monument et plaque en hommage à Bernard Courtault, fusillé en 1943[5]. Inscription sur un mur : « Vive la France, Vive l'URSS ».

Inscription sur un mur : « Vive la France, Vive l'URSS ». Poteaux d'exécution.

Poteaux d'exécution. Coffres servant au transport des corps entre le lieu d'exécution et les fosses communes.

Coffres servant au transport des corps entre le lieu d'exécution et les fosses communes.

Paroisse

Seule la crypte du XVIIe siècle sert encore au culte, pour les soldats en poste dans la forteresse. Les deux chapelles sont fermées au public, hormis lors des Journées européennes du patrimoine (pour les deux) et pour les visites du mémorial du Mont-Valérien (pour la chapelle de Forbin-Janson).

Depuis janvier 2010, la commune de Suresnes fait partie du doyenné du Mont-Valérien, l'un des neuf doyennés du diocèse de Nanterre[6].

Notes et références

- Michel Hebert et Guy Noël, Suresnes. Mémoire en images, t. 1, Éditions Alan Sutton, 1995, p. 76.

- Le patrimoine des communes des Hauts-de-Seine, Flohic éditions, 1994, p. 381.

- « La chapelle », mont-valerien.fr, consulté le 22 octobre 2018.

- Le patrimoine des communes des Hauts-de-Seine, Flohic éditions, 1994, p. 381-382.

- « Courtault Bernard », mont-valerien.fr, consulté le 25 octobre 2018.

- « Carte des doyennés janvier 2010 », sur le site du diocèse de Nanterre (consulté le ).