Chaoui des Amouchas

Le chaoui des Amouchas (en berbère : Ṯacawiṯ n Iɛemmucen ou Ṯaɛemmucṯ[2]) est une variante du berbère zénète pratiquée dans la région d'Amoucha (ṯamurṯ n Iɛemmucen) ; pays de plaines céréalières et de collines (Djebel Megriss, Kalaoun, etc.) situé à la joncture entre les massifs montagneux de la Kabylie orientale et les hauts-plateaux[3] sétifiens. Ses locuteurs sont dispersés sur une partie du territoire des communes de Kherrata, Tizi N'Béchar, Amoucha, Aïn El Kebira, Aïn El Abessa, Oulad Adouane et El Ouricia.

| Chaoui des Amouchas Ṯacawiṯ n Iɛemmucen ⵝⴰⵛⴰⵡⴰⵝ ⵏ ⵉⵄⴻⵎⵎⵓⵛⴻⵏ | |

| Pays | |

|---|---|

| Région | Hauts plateaux, Kabylie orientale (wilayas de Sétif et de Béjaïa) |

| Classification par famille | |

|

|

| Statut officiel | |

| Langue officielle | |

| Régi par | HCA (Algérie) |

| Codes de langue | |

| IETF | ber[1]

|

| ISO 639-2 | ber[1]

|

| ISO 639-5 | ber[1]

|

Aire géographique

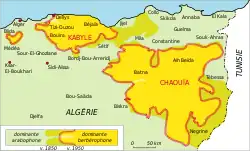

Cette îlot septentrional de chaouiphonie est pratiquée dès la banlieue-Nord de la ville de Sétif, capitale des hauts plateaux jusqu’aux versants Sud du mont Babor, sommet du massif du même nom. Il est adjacent du kabyle dit oriental et du tasahlit (ou kabyle extrême-oriental) avec lesquels le chaoui des Amouchas partage ses frontières septentrionales[4], tandis qu’il est séparé par le reste du bloc chaoui contemporain par le couloir arabophone de Sétif-El Eulma (voir carte).

Langue

Le chaoui des Amouchas est présenté par ses locuteurs tantôt comme une variété de chaoui, de kabyle, ou d’une variété de berbère à part située dans le continuum entre ses langues. La plupart de ses traits caractéristiques (lexicaux, phonétiques et morphosyntaxiques) correspondent à ceux observés en chaoui et plus généralement parmi les langues berbères dites zénètes, mais une influence non-zénète se fait ressentir dans l’ensemble de ces parlers et en particulier dans ceux situés à la frontière avec les aires kabyle et tasahlit au Nord.

Exemples :

· « Demain » est dit azekka (forme pan-kabyle) à Kelaoun / aḏečča (forme pan-chaouie) à Merouaha

Comme dans le reste de l’aire chaoui et plus globalement partout en berbère chaque localité connaît sa variété dialectale propre, la région des Amouchas bien que d’étendue peu élevé est également largement concernée par ce phénomène :

· « Partir » : est dit ggur à Kelaoun / uggir à Megriss

Dans l’état actuel de la recherche sur cette variété (quasi-inexistant), il n’est pas possible de déterminer sur le chaoui des Amouchas est originellement un dialecte zénète ou un dialecte non-zénète « zénatisé », comme d’autres variétés de berbères présentant un statut mixte entre ces deux types de langues berbère (cf. tamazight de l’Atlas blidéen). Signalons que le pays des Amouchas se situe directement au Sud d’Ikdjan, capitale médiévale de la dynastie berbère Koutamas.

En plus des traits chaoui généralement pan-zénète et de traits non-zénètes partagés avec le kabyle/tasahlit, le chaoui des Amouchas connaît quelques caractéristiques de répartition plus régionale souvent partagés avec quelques parlers tasahlit et/ou kabyle voisins. Par exemple sur le plan de la négétion, où ce parler présente le négateur post-verbal ani (à l’origine un interrogatif locatif) attesté par plusieurs parlers tasahlit et kabyles orientaux-Est[5] :

· « Il ne pleut pas » est dit ul iččaṯ ani uɣebbaṛ, en chaoui des Amouchas / ul ikkaṯ ani uɣebbaṛ, en tasahlit de Kherrata / ur tekkaṯ ani lehwa en kabyle des Aït Amrous (Tichy) / ud ṯeččaṯ ca nnewweṯ en chaoui des Aït Frah

Lexique

| Français | Berbère (graphie latine) |

| Moi | nečč (~ neččin ~ neččina) |

| Toi (masculin) | cekk (~ cekkin ~ cekkina) |

| Toi (féminin) | cemm (~ cemmin ~ cemmina) |

| Traverser | ẓwa |

| Tomber | uṭu |

| Entrer | aḏef |

| Participer | ttizi |

| Apporter | awey |

| Lâcher | llef |

| Ciel | ajenna ~ tijennawt |

| Terre | (a)cal |

| Fleur | ṯalellucṯ |

| Corbeau | jaref |

| Guêpe | aberẓeẓẓu |

| Araignée, orgresse | ṯamẓa |

| Lait | aceffa |

| Lait caillé | aɣi |

| Mamelle | ṯinɣi |

| Garçon | ameččuḵ ~ amjux |

| Front | ṯimmi |

| Moëlle | abuḏuf |

| Laine | dufṯ |

| Natte | ajertil |

| Mur | afrag |

| Long | azegrar |

| Grand | agaɛmir ~ ameqqṛan |

| Petit | abestut ~ abestuḥ |

| Maintenant | luqqa |

| Comme-ça | amma ~ hamma |

| Ici | da ~ daha ~ dani |

| Là-bas | ɣadi ~ nnha |

| Pourquoi | mih ~ mihaken ~ miɣef |

| Où | mani ~ manida |

| Quoi | mata (mata waḏin "qu'est-ce-que c'est que ça ?") |

| Comment | maneḵ (maneḵ tecbid "comment vas-tu ?") |

| En fait | ziɣ (~ ziɣen ~ ziɣenna) |

| Quelques | qli ~ cra |

| Un | wiṭ |

| Une | ṯicṯ |

Particularités

La dentale emphatique « ḍ » est systématiquement assourdie en « ṭ », phénomène typique dans la région des parlers berbères de la Kabylie orientale. Exemples :

· « Jambe » : aṭaṛ

· « Vent » : aṭu

Le son /w/ est souvent consonantifié en /gw/ (comme dans certains parlers tasahlit et dans le kabyle du sud de la vallée de la Soummam) :

· « Premier » : amezg°aru

· « Large plat en bois » : taẓigg°a

Les locuteurs de cette variété étant tous bilingues berbère-arabe depuis une période possiblement importante, l’emprunt à l’arabe y est particulièrement important. L’arabe venant même parfois remplacer partiellement voir complètement le berbère dans certains champs lexicaux ou registres (chant rogatoire de la pluie, devinettes, etc.) :

· « Brebis » : ccyah

· « Vert » : axeṭri

· « Marmite » : abeṛmil

Dans quelques cas cependant, le chaoui des Amouchas à retenu des termes souvent empruntés à l’arabe dans les variétés voisines :

· « Aimer, vouloir » : eɣs ~ exs

· « Cheval » : ayyis

· « Plat à cuire le pain » : afan

· « Mer, bleu » : aziza

Aujourd'hui

Tous les locuteurs du chaoui des Amouchas sont également arabophones, pratiquant traditionnellement une variété d’arabe intermédiaire entre l’arabe préhilalien de la Kabylie oriental et l’arabe hilalien des hauts-plateaux. Ce bilinguisme serait dû à la coexistence et à la tradition d’échange des Amouchas avec plusieurs tribus arabophones voisines.

Si nous ne savons pas depuis combien de génération ce bilinguisme s’est étendu à l’ensemble des Amouchas, celui-ci met aujourd’hui le berbère local en péril. En effet, celui-ci n’est plus transmis aux enfants dans la plupart des localités situées dans le territoire tribal historique des Amouchas. Les raisons de ce changement contemporain sont surement liées à la proximité de la ville arabophone de Sétif, dont la région des Amouchas tend à devenir la banlieue. Par ailleurs, les métastases de la déstructuration tribale et des importantes pertes humaines reçues dans cette région à la suite des massacres du 8 Mai 1945 ont sans doute quant à elles joué dans l’inexistence jusqu'à ce jour d'un tissu associatif valorisant le patrimoine linguistique et culturelle de cette région.

Notes et références

- code générique, correspondant au berbère

- Mourad Bektache, « Officialisation de la langue amazighe en Algérie : impact sur les attitudes et représentations sociolinguistiques de quelques locuteurs algériens », Multilinguales, no 10, (ISSN 2335-1535 et 2335-1853, DOI 10.4000/multilinguales.3764, lire en ligne, consulté le )

- Garaoun Massinissa, « "Variation et classification en Berbère-Nord: Le cas des parlers tasaḥlit." », Rencontres des Jeunes Chercheurs en Sciences du Langage, (lire en ligne)

- Rabdi L., Le parler d’Ihbachen (Kabylie Orientale-Algérie), Berber Studies, Vol. 7.,

- Massinissa Garaoun, « La négation en berbère tasahlit : à propos des éléments de négation verbale d’étymons arabes », TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, no 37, (ISSN 2264-7082, DOI 10.4000/tipa.4253, lire en ligne, consulté le )