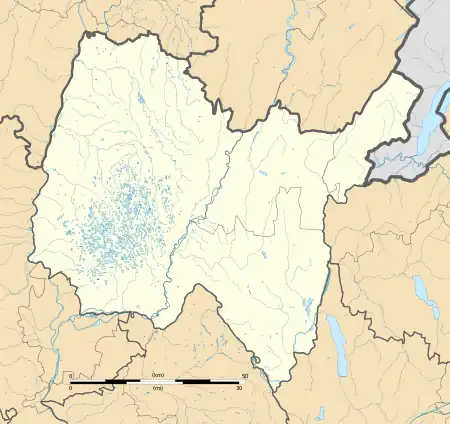

Château de Rougemont (Ain)

Le château de Rougemont, mentionné au Moyen Âge sous le nom de Rogemont, est une ancienne maison forte du XIIe siècle, actuellement en ruines, située dans la commune d'Aranc, dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes (France).

| Château de Rougemont | |

_-_1.JPG.webp) Les ruines du château. | |

| Période ou style | Médiéval |

|---|---|

| Type | Maison forte |

| Début construction | XIIe siècle |

| Propriétaire initial | Famille de Rougemont |

| Destination initiale | Résidence seigneuriale |

| Destination actuelle | Ruiné |

| Coordonnées | 46° 00′ 21″ nord, 5° 31′ 32″ est |

| Pays | |

| Ancienne province de France | Bugey |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Ain |

| Commune | Aranc |

Édifiée dans la seigneurie de Rougemont du Val d'Aranc, celle-ci appartenait à l'ancienne province du Bugey, qui dépendait des États de Savoie. Par le Traité de Lyon (1601), le Bugey est rattaché au Royaume de France , sous la souveraineté du roi Henri IV.

Une famille homonyme de Rougemont de Bourg-en-Bresse s'est rendu acquéreur de ces ruines au XXIe siècle, dans l'intention de restaurer ce site historique.

Situation

Le château de Rougemont est situé sur une proéminence, à 2 km à l'ouest de la commune d'Aranc, au pied des monts d'Aranc, dominant au nord le hameau éponyme.

Description

Il ne subsiste que des ruines recouvertes d'une abondante végétation.

On peut, toutefois, déterminer la longueur de la muraille du château, qui s'étendait du nord au sud. On distingue encore une excavation circulaire, vestige d'une tour, au nord de l'enceinte et les restes de la muraille est de l'édifice. Il existe également du côté Ouest un vestige de voûte, située au ras du sol. Il doit s'agir de la petite porte du château qui donnait accès directement au village. On remarque, en outre, une excavation carrée qui pourrait correspondre à une cheminée.

Le château possédait deux étages. Une chapelle se trouvait au deuxième étage et correspondait avec les appartements par deux portes. Une chambre, avec cheminée, et un cabinet d'archives, donnaient sur la cour, côté sud.

La seigneurie de Rougemont était composée de 24 maisons réservées au personnel du château[1].

Seigneurs

La maison forte appartient successivement à plusieurs familles seigneuriales[2] :

- 1150 à 1613 : famille de Rougemont ;

- 1613 à 1710 : famille de Grenaud ;

- 1710 à 1795 : famille de Montillet de Grenaud.

Famille de Rougemont (1150 à 1613)

Le château de Rougemont, construit vers le XIIe siècle, appartient, dans un premier temps, à la famille de Rougemont, sous la suzeraineté de la Maison de Coligny, puis de la Maison de Thoire-Villars, et enfin, sous celle de la Maison de Savoie.

La seigneurie et le château de Rougemont, sont la possession de Guillaume de Rougemont, chevalier, vivant en 1150[4] - [Note 1], qui en est le plus ancien seigneur connu.

Le [5], par lettres, Humbert, sire de Thoire-Villars, autorise Amé, seigneur de Rougemont, à titre de récompense, de planter des fourches patibulaires sur la terre de Rougemont et d'y exercer toute justice moyenne et basse, à la charge de l'hommage.

Les descendants en ligne directe de Guillaume de Rougemont posséderont cette terre jusqu'à Huguette, belle-fille de Pierre de Rougemont, mariée en premières noces, le [4], à Guillaume de la Forest. Pierre de Rougemont, son beau-père, lui avait fait donation entre-vifs de la moitié de la seigneurie de Rougemont. Le 28 septembre 1508[4], Huguette épousera en secondes noces, son cousin, Gaspard de Rougemont, seigneur de Lentenay (Lantenay). À la suite d'un long procès, placé sous l'autorité du duc de Savoie, entre les enfants des deux lits d'Huguette de Rougemont, le [5], la moitié de la seigneurie est adjugée par sentence, à la charge de pouvoir être rachetée selon une certaine somme. Le duc de Savoie, ayant commis pour accommoder les deux parties : François Mareschal, seigneur de Meximieux, François d'Andelot, seigneur de Pressiat, maître d’hôtel du duc, Jean-François de Scaravel, collatéral du grand conseil du duc et François de Burgar, docteur es-droits. Le [5], la terre est rachetée à Jean de la Forest, prieur et seigneur de Nantua, oncle et tuteur des enfants de Guillaume de la Forest, seigneur de Cuchet. Le procès sera rouvert après le décès de Gaspard de Rougemont par Philibert de la Forest, baron de la Bâtie-d'Albanais (Montcel), fils du premier lit et Antoine de Rougemont, seigneur de Pierreclos, fils du second lit.

Par arrêt du Sénat de Savoie, le château et la seigneurie de Rougemont sont intégralement attribués à Antoine de Rougemont. Il épouse Claudine de Clugny. Leur fils, Jean de Rougemont (+ v.1605), épouse Béatrice de Grolée. Leur fils, Balthazar de Rougemont, resté sans alliance ni postérité, vend la seigneurie et le château de Rougemont à Jean de Grenaud, gouverneur de Pierre Châtel, en 1613[6].

Famille de Grenaud (1613 à 1710)

Balthazard de Rougemont, vend, en 1613, la seigneurie et le château de Rougemont à Jean de Grenaud , dont la famille est originaire du Bugey. Le Bugey est transféré au royaume de France à la suite du Traité de Lyon de 1601. Il relève dès lors du duché de Bourgogne.

- Généalogie simplifiée de la famille[7]

- Jean de Grenaud, seigneur de Rougemont, épouse Jeanne de Reydelet. Il teste le en faveur de son fils, Jean-François de Grenaud, baptisé le à Nantua .

- Jean-François de Grenaud, seigneur de Rougemont, épouse charlotte Anne de La Flèchère. Il teste le , en faveur de son fils, Bertrand de Grenaud, né le à Nantua, seigneur de Rougemont.

- Bertrand de Grenaud, seigneur de Rougemont, épouse Jeanne Pétronille de Moyria. Il teste le en faveur de son fils, Joseph, né en 1644, qui suit.

- Joseph de Grenaud, fait marquis de Rougemont à titre héréditaire par LP de 1696 du roi Louis XIV, épouse le à Belley, Catherine de Montillet, fille du baron Claude de Montillet, seigneur de Champdor, dans le Bugey, et de Claudine de Migieu. Catherine de Montillet teste en faveur de son fils , Jean-Louis de Grenaud.

- Jean-Louis de Grenaud, marquis de Rougemont, bailli d'Épée du Bugey et du Valromey. Sans alliance, ni postérité , il teste le , en faveur de son cousin, Jean-François de Montillet, futur archevêque d'Auch, à charge par ce dernier de relever le nom , les titres et les armes de la famille de Grenaud , qui seront écartelées avec celles de la famille de Montillet .

Famille de Montillet de Grenaud (1710 à 1795)

- Jean-François de Montillet de Grenaud (1702-1776), futur archevêque d'Auch, orphelin de sa mère à l'âge de huit ans, reçoit en héritage, le , la terre et le château de Rougemont, de son cousin, Jean-Louis de Grenaud, marquis de Rougemont, sous la réserve expresse d'adopter le nom, les armes et titres de la famille de Grenaud.

Toutefois, Christine de Grenaud, (1675-1759), nièce de Jean-Louis de Grenaud, qui devait participer pour un tiers dans la succession, intente un procès en revendication. Louis XVI intervient, par un acte royal du , pour confirmer définitivement la succession totale de Rougemont en faveur de la famille de Montillet de Grenaud[9]. L'archevêque d'Auch, Jean-François de Montillet de Grenaud, avait légué la terre et le château de Rougemont à son frère Pierre Anthelme de Montillet de Grenaud (1696-1765).

- Pierre-Anthelme de Montillet de Grenaud (1696-1765), marquis de Rougemont, grand bailli d'Épée du Bugey (LP.29-08-1740), épouse Henriette Victoire de Bellecombe. Leur fils, Louis Honoré de Montillet de Grenaud, hérite la terre et le château de Rougemont

- Louis Honoré de Montillet de Grenaud, marquis de Rougemont, né le à Châtillon en Dombes, est décédé le , en exil à Offenbourg, dans le grand-duché de Bade. Il a épousé Jeanne Charlotte Élizabeth de Chabannes de Curton. Il est le dernier détenteur du domaine qui sera aliéné en tant que Bien national sous la Révolution.

Au fil du temps le château se détériore et en 1776, une plainte de Louis Honoré de Montillet de Grenaud nous apprend que le château est déjà en ruine. En effet des ouvriers de la région avaient abattu le couvert au-dessus de la cuisine du château et enlevé les bois, meubles, pierres de taille et ferrure de porte et fenêtre pour les emmener à Corlier, afin de rénover la maison forte dite « château »[10].

Le domaine du château de Rougemont, classé comme Bien National, fut propriété de l'État à partir de la Révolution.

Visite du site

La grandeur de la surface occupée par les ruines laisse deviner l'importance que pouvait avoir l'édifice.

Le château a été construit sur une proéminence au nord du hameau. Deux monticules constituent le promontoire. Au début du XXe siècle, sur le monticule septentrional, on distinguait encore une double enceinte. Au sommet de ce promontoire, une excavation laissait penser à l'emplacement d'une tour.

Au début du XXIe siècle on peut encore voir une grande plateforme étirée dans le sens nord-sud surplombée par la muraille Est du château. On devine aussi l'emplacement de la tour et la présence d'une excavation circulaire. Une voûte à l'ouest, située au ras du sol, laisse penser à la possibilité d'une porte à cet endroit.

Château de Rougemont ; le mur Est.

Château de Rougemont ; le mur Est. Château de Rougemont ; la muraille Sud.

Château de Rougemont ; la muraille Sud. Château de Rougemont ; l'excavation Ouest.

Château de Rougemont ; l'excavation Ouest. Château de Rougemont ; la façade Nord.

Château de Rougemont ; la façade Nord. Le plan du château de Rougemont.

Le plan du château de Rougemont.

De nombreux documents nous permettent d'avoir une idée de l'importance du château.

En 1626, le noble Jean François de Grenaud demande à Pierre Berlioz maçon originaire du Grand-Abergement et Jacquemin Tillier, maçon à Izenave, d'effectuer des travaux de rénovation. On apprend que la tour située le long de la muraille et du corps de logis contenait un escalier à vis en mauvais état. Les maçons reprendront aussi une partie de la muraille : elle mesurait 7 pieds. Ils posèrent des fenêtres au grenier. Le corps de logis fut aussi rénové.

Un acte du 8 mai 1741 nous confirme que le château possédait deux étages. Une chapelle se trouvait au deuxième étage et correspondait avec les appartements , ainsi qu' une chambre avec cheminée et un cabinet d'archives.

Le plan cadastral de 1838 nous donne un ordre d'idée de la surface totale de l'édifice : 1 700 m2. Deux tours sont aussi annotées[11].

Notes et références

Notes

- Selon Salch, le premier seigneur serait cité en 1144. Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen Âge en France, Strasbourg, Éditions Publitotal, , 28e éd. (1re éd. 1979), 1304 p. (ISBN 2-86535-070-3, OCLC 1078727877), p. 51.

Références

- Thierry Faure David-Nillet, « Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes » 2009, p. 40

- Thierry Faure David-Nillet, Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes, , 264 p., p. 37-43.

- Thierry Faure David-Nillet, Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes, Hauteville-Lompnes, , 264 p., p. 4

- Topographie historique du département de l'Ain 1873, p. 328.

- Samuel Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey : Partie 2 : Contenant les fondations des Abbayes, Prieurez, Chartreuses, Egliſes Collegiales & les Origines des Villes, Chaſteaux, Seigneurs & principaux Fiefs, Lyon, Jean Antoine Huguetan & Marc Antoine Ravaud, , 109 p. (BNF 30554993, lire en ligne), p. 91.

- Contrat de vente du .

- Amédée de Foras, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, vol. 3, Grenoble, Allier Frères, 1863-1966 (lire en ligne), p. 144-149, « Ctes de Grenaud ».

- Jean de Vaulchier, Jacques Amable de Saulieu, Jean de Bodinat, Armorial de l'ANF : Association d'entraide de la noblesse française, 2004, p. xx

- Thierry Faure David-Nillet, Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes, , 264 p., xx (?).

- .

- Thierry Faure David-Nillet, Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes, , 264 p. (ISBN 978-2-7466-1256-3), xx (?).

Voir aussi

Bibliographie

Marie-Claude Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, , 518 p. (BNF 30556006, lire en ligne)

Marie-Claude Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, , 518 p. (BNF 30556006, lire en ligne)- Jules Baux, Nobiliaire du département de l'Ain (XVIIe et XVIIIe siècles). Bugey et Pays de Gex, Bourg-en-Bresse, François Martin-Bottier, 1862-1864 (lire en ligne)

- Samuel Guichenon, Histoire de Bresse et du Bugey, 1650.

- Thierry Faure David-Nillet, Seigneurs et Seigneuries du Plateau d'Hauteville-Lompnes, Hauteville-Lompnes, , 264 p. (ISBN 978-2-7466-1256-3)

Articles connexes

Liens externes

https://ain-bugey-histoire.com/ site concernant le patrimoine de l'Ain Thierry Faure David-Nillet